-

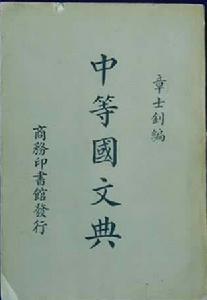

章士钊 编辑

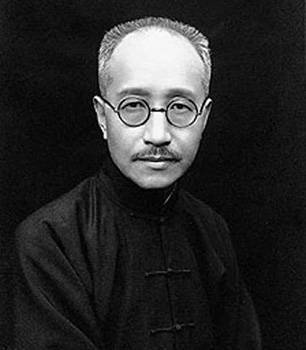

章士钊(1881年3月20日~1973年7月1日),字行严,笔名黄中黄、青桐、秋桐,1881年3月20日生于湖南省善化县(今长沙市)。曾任中华民国北洋政府段祺瑞政府司法总长兼教育总长,中华民国国民政府国民参政会参政员,中华人民共和国全国人大常委会委员,全国政协常委,中央文史研究馆馆长。

清末任上海《苏报》主笔。1911年后,曾任同济大学教授,北京大学教授,北京农业学校校长,广东军政府秘书长,南北议和南方代表。新中国成立后为著名民主人士、学者、作家、教育家和政治活动家。曾任中央文史研究馆副馆长、第二任馆长,第二、三届全国政协常委,第三届全国人大常委。

中文名:章士钊

别名:章行严、黄中黄、青桐、秋桐

国籍:中国

出生日期:1881年3月20日

逝世日期:1973年7月1日

职业:教育家、政治家

主要成就:将逻辑学传入中国

出生地:湖南省善化县

创办报刊:《民吁日报》

幼年时期

1881年,章士钊生于湖南善化县。其父章锦曾在乡里为里正,后业中医。章士钊幼读私塾,非常勤奋。13岁时在长沙买到一部《柳宗元文集》,从此攻读柳文。16岁在亲戚家为童子师。

1901年离家赴武昌,寄读于武昌两湖书院,在此结识黄兴。后执教于朱启钤家私塾。

1902年3月,入南京陆师学堂学军事。次年进上海爱国学社。5月,任上海《苏报》主笔,由于该报连续登载章太炎等人的反清文章。7月被查封。8月他与陈独秀、张继等人又创办《国民日日报》,建立大陆图书译印局。同年冬与黄兴等组织华兴会,从事反清活动。

1912年春抵南京,受黄兴、于右任之邀,任上海《民立报》主笔,兼江苏都督府顾问。7月,章士钊在《民主报》上发表了《政党组织案》,主张将当时国内新有政党(包括同盟会)一律解散,在一段时间内各抒己见,然后根据不同政见分为两党,出而竞选,得多数拥护者,管理国家。这就是著名的“毁党造学说”。此论遭各方攻击,同盟会内部大哗,章士钊乃脱离《民主报》,于同年9月与王无生别创《独立周报》,继续议论时政,提出了民国政制究取法国制还是美国制等引起国人注意的问题。

1913年3月,袁世凯主使刺杀宋教仁反嫁祸于黄兴。章士钊由此看出袁之险恶,乘隙逃离北京,前往上海,拜晤孙中山、黄兴,奉孙中山命,联岑春煊反袁,并草拟了《二次革命宣言》。7月由孙中山任命为讨袁军秘书长。“二次革命”失败后,章士钊亡命日本。

1914年5月,在东京与陈独秀、谷钟秀等人创办《甲寅》月刊,章士钊在第一期上发表《政本》一文,重申两党制的主张,提出执政党应借反对党之刺激而维持其进步。章士钊倡言革新,反对专制,提倡共和,反对袁世凯,但反对暴力激进手段。批评革命党有“好同恶异”之弊,力主调和精神。

任职时期

1914年发表《学理上之联邦论》等一系列关于政体的文章,宣称联邦制可以用舆论力量达到革命的目的,引证西文学说,结合中国政治实际,文法谨严,理论充足,为时人重视。7月任欧事研究会书记。

1915年冬,袁世凯公开称帝,护国军起。5月,肇庆军务院成立,章士钊出任军务院秘书长,并兼两广都督司令部秘书长。6月袁死,黎元洪就任总统。章士钊留居北京,任国会议员,并应蔡元培之邀请,受聘为北京大学研究所伦理教授。

1916年5月,肇庆军务院成立,任秘书长,并兼两广都督司令部秘书长;6月黎元洪继任总统,赴北京与黎洽商善后。

1917年1月,在北京出《甲寅》周刊。1917年11月,应陈独秀之邀任北京大学文科研究院教授,讲授逻辑学。兼图书馆主任,并被选为国会众议员。章士钊并荐李大钊、杨昌济到北大任教,以所兼北大图书馆长职荐李大钊继任。

1918年5月,任护法军政府秘书长。次年在上海举行南北和平会议,当选南方代表。1920年,章士钊当即在上海工商界名流中筹集了两万银元,全部交给了毛泽东 。赴法勤工俭学运动中,毛泽东、蔡和森持杨昌济手书拜见章士钊,求予资助。章士钊当即以二万元巨款相赠,毛泽东以一部分资助赴法学生,一部分用于湖南革命活动。

1921年春,赴欧洲考察政治,在伦敦访问了英国学者威尔斯、肖伯纳、潘悌。章士钊与诸人讲座后,认识到农业国与工业国不同。

1922年11月,受北京政府教育部之聘任北京农业大学校长。

1922年,周恩来等在欧洲创建共青团,托章士钊将一部印刷机由法国运至德国,章士钊照办无误。

中国共产党诞生后,章士钊在共产党人身上看到了中国的前途和中华民族的希望,政治倾向发生了深刻的变化,成为中国共产党的朋友。

1923年6月离京赴上海。10月曹锟贿选为总统,章士钊时任上海《新闻报》主笔,撰文痛斥受贿议员。

1924年,段祺瑞上台。章士钊主张毁弃约法及国会之主张正合段的心意,因此段邀章北上。44岁的章士钊投入北洋军阀集团。段从章士钊建议,以“临时执政”之名兼任总统与总理之职,委章为司法总长。

1925年4月,再派章士钊兼教育总长。章士钊受命后,即宣称要整顿学风,宣布大学统一考试,合并北京八所大学,引起教育界进步人士及青年学生的反对。4月9日,各校学生聚会请愿罢免章士钊。章士钊遂辞职赴沪,后经段祺瑞挽劝,乃复任司法总长之职。7月发行《甲寅》周刊,反对新文化运动。7月底段又派章士钊出任教育总长,要他继续“整顿”学风。章不顾人们的反对撤换了一批反对他的大学校长。8月1日他又派出武装警察护送北京女子师范大学校长杨荫榆到校就职,后又下令解散“女师大”,镇压爱国学生运动。因章的《甲寅》杂志作为整顿学风的言论阵地,而《甲寅》封面绘有一虎,当时人们称之为“老虎总长”。

1926年,“三一八”惨案时,章士钊任段政府秘书长。后被国民军驱逐下台,章士钊出走天津,继续在日租界出版《甲寅》周刊。章利用该刊强调反对新文学运动、新文化运动,反对白话文,反对“欧化”,引得骂声一片,但章士钊我行我素。鲁迅著文痛骂段祺瑞、章士钊为“落水狗”,由是恶名远播。

1927年4月,李大钊同志在北京被奉系军阀逮捕,他四处奔走营救。1928年国民革命军光复北京后,因章士钊系执政府之高级官员,曾被通缉,乃赴欧洲游历。1930年受张学良之聘回国,任沈阳东北大学文学院教授,次年任院长,“九一八”事变后,章士钊回到上海,为杜月笙宾客,不久正式挂牌当律师。

1932年10月,陈独秀等人在上海被国民党政府逮捕,他自动站出来为陈辩护,请求法庭宣布陈无罪。其“辩论状”着力阐述政府应当容忍不同政党之理论,文气逼人,震动法庭,中外报纸竞相登载。

1934年任上海法学院院长,并先后担任北京明德大学、北京农业大学校长、上海法政学院院长。

1937年4月任冀察政务委员会委员、法制委员会主席。

抗日战争爆发后,留居上海租界,次年3月,南京“维新”伪政府成立,汉奸梁鸿志诱章士钊入伙,被章士钊拒绝。不久杜月笙派人迎护,章士钊由香港转赴重庆,国民政府给以“参政员”名义。

1938年6月起,历任第一、二、三、四届国民参政会参政员。

1943年著《逻辑指要》在重庆出版。

1945年抗战胜利后,毛泽东主席到重庆与国民党谈判战后问题;“双十”协定签字后,毛泽东因事滞留重庆,毛泽东在重庆与蒋介石会谈,征询章士钊对形势看法,章士钊在手心写一“走”字,耳语“三十六计,走为上”,劝毛泽东速离险境。

解放时期

1946年回上海,在同济大学法学院任教,并续任律师;同年11月当选为制宪国民大会代表。

解放战争后期,他作为“上海和平代表团”代表及南京政府和平谈判代表团非正式代表,为国共合作奔走。

1949年1月蒋介石下野,李宗仁代总统欲试探与中共和谈之可能性,乃请章士钊及江庸、颜惠庆三人。章士钊返上海后,曾专程至南京,会晤长沙绥靖公署主任兼湖南省政府主席程潜,向程介绍了与毛泽东晤谈的情况,转达了毛泽东对和平寄予的期望,对程消除“惩办战犯”的疑虑起了一定作用。3月25日,李宗仁决定正式成立代表团,派邵力子、张治中及章士钊等五人为和谈代表,于4月1日到北平,与中共举行和平谈判。4月22日和谈破裂,章士钊与邵、张等乃留居北平。嗣后去香港,同年6月,程潜派程星龄赴港,会晤了章士钊。章士钊托程星龄带信给程潜,转达了毛泽东对程和平起义的期待和中共对陈明仁将军的热诚态度,劝说程、陈起义。

1949年4月,受李宗仁代总统委派与邵力子、张治中、刘斐同来北平,与中国共产党举行和平谈判。因国民党政府拒绝签订双方代表草拟的协定,乃留居北平。继而去香港;6月致函程潜,劝说程、陈(陈明仁)起义。9月,他应中国共产党之邀参加开国大典,出席中国人民政治协商会议第一届全体会议。从此定居北京。

新中国成立后

新中国成立后,任政务院政治法律委员会委员,并被推选为政治协商会议第一届全国委员会委员和第二、三届全国委员会常委。先后当选为第一、二、三届全国人民代表大会代表、第三届全国人大常委。

1951年7月,被聘任为中央文史研究馆副馆长。

1952年,他与叶恭绰等人联名上书毛泽东,呼吁保护北京广东新旧两义园的民族英雄袁崇焕遗墓,使袁墓古迹得以保存。

1955、1958、1960年,三次奉命赴香港,与台湾方面连络,会商两岸统一问题。

1957年,章士钊在政协发言中有“物必自腐而后虫生”一语,被责令检讨,经毛泽东干预始得解脱。

1959年10月,任馆长。晚年以大部分时间从事文史研究工作,并曾在中国人民大学汉语教研室讲授柳文。既而以其研究心得,集为《柳文指要》一书。

1961年,国穷民困之际,毛泽东用稿费以“还钱还利”为名,每年正月初二送二千元给章士钊以解其困,送满十年。

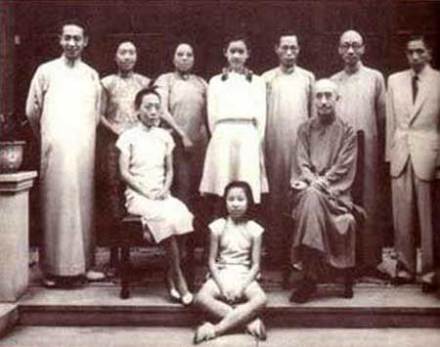

1963年,毛泽东七十寿辰,设家宴邀章士钊、程潜、叶恭绰、王季范四老到中南海,并各携子女一人到席。

1965年,《兰亭集序》真伪之辩,高二适驳郭沫若文章士钊发表受阻,章士钊向毛泽东推荐高文,得以通过。

“文革”初期,红卫兵抄了章士钊的家,砸坏了不少文物,焚烧了许多古籍。章士钊连夜给毛主席写信。毛主席收到信后,马上批示:“送总理酌处,应当予以保护。”后又亲自给章老回信安抚。周总理依照主席指示,严厉批评了有关人员,责令当即送回抄走的全部物品,并派人保护章老。

1967年,章士钊对刘少奇命运十分关注,致函毛泽东、刘少奇调解,以求团结共事。

1971年,《柳文指要》出版。

晚年最为期盼的是祖国海峡两岸的和平统一,为此,不顾92岁高龄只身前往香港为恢复同台湾的联系而奔忙,最终在香港病故,为海峡两岸和平统一大业作出最后的贡献。

1973年,章士钊自请第四次赴港,欲与台湾方面会谈两岸统一事业,功未竟而身先死。享年92岁。在京举行追悼会时,邓小平、叶剑英、李先念等均到会行礼致哀。

调和立国

调和立国论是章士钊思想成熟的标志,也是1910—1919年间其思想言论的基本线索。这也可以说是辛亥革命的重要思想总结。1962年,年过八旬的章士钊说:“今之论士,语涉辛亥革命,往往过于夸张,估计成功二字,溢量殆不知何许。”这么冷静的反思,他早在民国初年就开始了。因为言论不被国民党所采纳,他便挂冠而去;但他立即另办一个《独立周报》,继续履行舆论监督职责。在“二次革命”失败后,他逃亡日本,有了冷静总结和反思的好时机。在参与国民党重要政治派别欧事研究会活动的同时,他在自己创办和主编的《甲寅》杂志上,他提出和系统论述了“调和立国”论。这个理论批判的矛头主要指向袁世凯的专制统治,但也严肃地批评了以孙文为代表的激进主义错误,鼓吹建立以调和、宽容为基础的多元互动的社会运行机制。

在他看来,专制是逆时代潮流的反动祸害。他写道:“专制者何?强人之同与己也。人莫不欲人之同于己,即莫不乐于专制。故专制者,兽欲也。遏此兽欲,使不得充其量,以为害于人群,必赖有他力以抗之。其在君主独裁之国,抗之以变,则为革命。抗之以常,则为立宪。抗之以无可抗,则为谏诤。”“孟德斯鸠曰:‘且专制之国,其性质恒喜同而恶异。彼以为,异者,乱之媒也。’……彼虽指宗教言,然专制与喜同连,到处可通。”他毫不含糊地认为,不管革命派有多少错误,以袁世凯为首的专制统治者的倒行逆施,其危害更加严重。

与此同时,他一再指斥另一种极端——“暴民专制”。他说:“往者清鼎已移,党人骤起,其所以用事,束缚驰骤卤莽灭裂之弊,随处皆有。国人乃皇皇然忧,以谓暴民终不足言治……”党人“未能注意于利益不同之点,极力为之调融,且挟其成见,出其全力,以强人同己,使天下人才尽出己党而后快。又其中有所谓暴烈分子者,全然不负责任,肆口漫骂,用力挤排,语若村妪,行同无赖,因之社会之情以伤,阴谋之局以起,则事实具陈,无可掩也。”

章士钊没有停留在现象层次。他指出,中外历史一再证明,走向极端,拒绝调和,必然带来灾难性的后果。民国初年,以批判态度观察政局发展的中国人为数不少,但能联系世界历史全局反复思考的却不多见。针对这样的现实,章氏认为思想和制度等方面都应以调和立国论为指导,作出相应的转变。他清醒地看到,空谈化同迎异,不能真正确立这样的风气和社会运行机制。关键要培养对抗力,从制度层面解决问题。

以农立国

他提出“农国”论,几乎全盘否定了自己过去的社会政治理念。这是一个非常完整的反对现代化的理论。其要点是:中国一贯以农立国,必须坚持这个传统。抛弃一切与工商立国相关联的追求与制度。在政治领域,一反前期的主张,不要总统、国会、政党等等与工商国有关的一切制度。

他一再撰文,反复演讲,说民初以来政局混乱,战祸连绵,都是走错了路,把不切中国国情的制度搬到中国。“吾国祸乱相寻,自辛亥迄今十二年无宁日者,徒以大选无方,奸雄窃发已耳。不去选事,乱无由已……西土现制之有裨于吾者甚少……若夫英美式之国会,断乎无复自存之值。”选举、总统、国会、政党……通通不要。“一言以蔽之,吾为农国,不能妄采工业国之制度。”

回归传统

章士钊24岁时,结识了19岁的吴弱男。4年后,于1909年两人在英国伦敦结为夫妻,第二年29岁时有了大儿子章可。在章士钊的妻妾中,只有前妻吴弱男留下子嗣,章可、章用、章因。

纳奚翠贞

1919年,章士钊在上海时,经黄金荣介绍结识了一个青楼女子(一说是黄的干女儿)奚翠贞,瞒着吴弱男暗中交往,1924年后,公开与奚同住。吴弱男是早期革命的新式女子,容不得章士钊纳妾,吵闹之后于1929年断然分居(时年她42岁,章士钊48岁),携三个儿子(二儿子是季羡林同学,二三子都在抗战时去世,没有成家)去往欧洲。章士钊在上海当律师时接了一笔官司,一个卖昂贵康克令金笔的女营业员和一个早有婚配的大家公子生了一个女儿,其父要儿子与其断绝关系。恰好章士钊的小妾奚夫人没有生育,于是将女儿抱养过来。这个孩子当时8个月大,后来章士钊为其取名章含之。

外孙女:洪晃

纳殷德珍

1941年章士钊结识了杜月笙推荐的一个戏子,就又纳了一个26岁的小妾——三夫人殷德珍,也无生育,后收养一女章眉。1945年秋天回上海,章士钊另买了房子,与殷夫人同住。奚夫人就颇受冷落了。章含之的回忆也是见父亲的时候不多,也没什么感情。1949年,68岁的章士钊老人到了北京和谈,期间和殷夫人取道香港(殷从此被留在香港),后转投毛泽东,参加了新中国开国大典。11月的时候,把奚夫人、大儿子章可和14岁的章含之都接到了北京。长处在于文法谨严,论理充足,他从桐城派出来,又受了严复的影响不少;他又崇拜他家太炎,大概也逃不了他的影响。他的文章有章炳麟的谨严与修饰,而没有他的古僻;条理可比梁启超,而没有他的堆砌,他的文章与严复最接近。——胡适

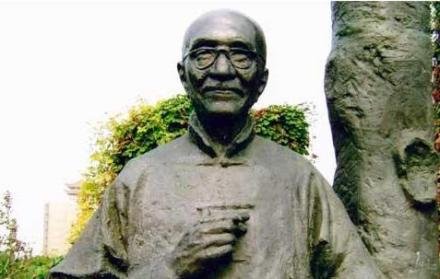

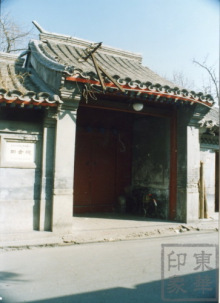

章士钊故居51号宅院位于史家胡同中部,是章士钊在新中国成立后北京的住宅。

该宅原为三进四合院,章士钊一家住前两院,将第三进院落分出去,由北面内务部街另辟门。现存建筑坐北朝南,广亮大门一间,硬山顶合瓦皮条脊屋面。一进院大门西侧有倒座房五间,硬山顶合瓦皮条脊屋面,北房为三开间的过厅,后出廊,硬山顶筒瓦过垄脊屋面。二进院正房三间,前廊后厦,两侧带有耳房各一间,东西厢房各三间,均为硬山顶筒瓦过垄脊屋面,抄手游廊连各房。院内四隅种有海棠、苹果等果木,优美宜人。正房内的木装修颇为精美,北面抱厦部分的隔扇由两座八方屏门组成,其顶部为一个楼阁式书橱,上带朝天栏杆,书橱由西面次间内的一架楼梯上去。室内还有一槽碧纱橱。

章士钊去世后,该宅由其女章含之及女婿乔冠华居住。