-

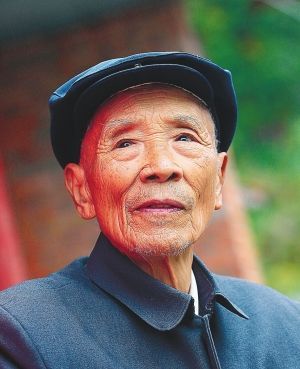

杨善洲 编辑

杨善洲(1927年1月4日—2010年10月10日),男,汉族,中共党员,云南省保山市施甸县姚关镇人,1951年5月参加工作,1952年11月入党,曾任云南省保山地委书记。

1988年3月退休以后,主动放弃进省城安享晚年的机会,扎根大亮山,义务植树造林,带领大家植树造林建成面积5.6万亩,价值3亿元的林场,且将林场无偿捐赠给国家。

杨善洲在退休之后,获得“全国绿化十大标兵”、“全国绿化奖章”、“全国老有所为先进个人”等众多荣誉,被誉为“活着的孔繁森”。2011年全国道德模范候选人,2011年《感动中国》十大人物获奖者。2018年12月18日,党中央、国务院授予杨善洲同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评不忘初心、奉献一生的退休干部楷模。2019年9月25日,杨善洲获得“最美奋斗者”荣誉。

2010年10月10日15时08分,杨善洲逝世,享年83岁。

中文名:杨善洲

外文名:YangShanzhou

国籍:中国

出生日期:1927年1月4日

逝世日期:2010年(庚寅年)10月10日15时08分

主要成就:2011年全国道德模范候选人2011年感动中国人物获奖者最美奋斗者

出生地:云南省保山市施甸县姚关镇

1927年1月,杨善洲出生在云南省施甸县姚关镇陡坡行政村大柳水自然村。

1934年至1949年,在家务农。

1950年,参加乡农会和武装队,任小队长。

1951年,在施甸区摆马乡政府工作;在施甸区委工作,任土改小组长。

1951年5月,参加乡农会和武装队,先后在施甸县和保山地区任领导职务。

1951年10月调保山县董官乡、打渔乡搞“复查”工作,任副队长。

1952年11月加入中国共产党。

1953年1月至7月,在施甸区委搞“复查”工作,任队长。

1953年8月至1955年,在施甸区委工作,任区委副书记。

1955年至1957年,在施甸区委工作,任区委书记。

1957年至1958年,在中央第七期党校学习。

1958年至1963年,在保山县委工作,任县委副书记。

1975年夏天,家里的房子因年久失修,每逢下雨便到处漏雨,全家老小实在无法居住,妻子张玉珍专程跑去找杨善洲拿点钱给家里修房子,杨善洲掏出身上仅有的30元钱交给妻子,说:“你先拿这30元钱回去,买几个瓦盆接一下漏,暂时艰苦一下。”张玉珍接过30元钱,含着泪水回到了老家……。1995年,杨善洲退休回到大亮山种树。出于对杨善洲进城给林场办事住宿方便考虑,全家想方设法借了5万多元钱在施甸县城的附近买了一块地盖起了一间房子,妻子张玉珍找杨善洲凑钱还账,杨善洲东拼西凑拿出了9600元。“你一辈子就攒了这么点钱?”老伴问。杨善洲摆了摆手:“别人不理解我,你还不理解我?我真的没钱!”张玉珍只好又一次含着泪水回去,把刚盖起来还没住的房子卖了。

1986年,姚关乡的一位副乡长在杨善洲家看到老书记的老伴和女儿们正在吃包谷饭,得知老书记家里的粮食不够吃只好用包谷掺在饭里时,这位副乡长流泪了,当即让乡民政给老书记家里拉去了两袋救济粮。杨善洲知道后,批评了他:“好多人家连包谷饭都吃不上呢,接济要接济比我们更困难的家庭。”他叫家里人将送来的粮食退了回去。

1988年,当时驻板桥汉庄的地委工作组接到板桥镇宗家山村杨春兰老人的申诉。老人去卖猪,半路上被人截住,一口咬定是老人偷了他的猪,并扯着老人来到了地委工作组要求主持公道。工作组负责处理此事的人听信了对方的话,责令杨春兰老人立即将猪还给对方,并罚款80元。老人含冤叫屈告到了工作组。杨善洲得知此事后,马上责成工作组与地委信访办公室的干部进行调查核实,他说:“我们处理的任何小事都可能是关乎群众切身利益的大事,不管什么时候,都不能马虎行事,不能伤了群众的心。”后经调查核实,原来杨春兰所卖的猪是别人偷了转卖给他的,他自己毫不知情,工作组还了他一个清白。

淡泊名利的他

杨善洲虽然是大亮山林场的主要创办人,但他从不从林场领取报酬。林场场长自洪学曾跟杨善洲谈过很多次,自洪学说:“老书记,多的钱咱们林场拿不出来,一月补助你500元林场还是有的”,但杨善洲一句话就把自洪学顶了回去:“我上山来是种树的,要那么多钱干什么?”保山地区经济协作办公室得知杨善洲的情况后对他说:“老书记,你来做我们的顾问吧,一个月我们给你1000块钱”。杨善洲谢绝了,他说:“我是林场的顾问,没有时间给你们做顾问”。

他的老伴坐过4次林场的吉普车,他为此交了370元的汽油钱。他说:“办林场后,领导考虑到我老了,出外办事不方便,就专门为我配了车。但车子是办公用的,不是接送家属子女的。虽然不在岗位了,但原则还是要坚持。还有我当领导有小车用,那些买不起车,买不起摩托车的人怎么办呢?想想这些,我觉得当个领导已经够‘特殊’的了,还想多占点其他的便宜,就太不应该了。”

大亮山林场挂牌后,杨善洲不是场长,却没少操心。平时,他和林场职工一样,起早贪黑,上山挖塘种树,吃的是一个锅子里的饭,住的是一样的油毛毡窝棚。有的同志看不过去,说他年纪大了,给一点特殊照顾,给他开个小灶,他坚决不肯,执意要和大家同吃同住同劳动。为了御寒,大亮山四季烧火塘,晚上,大家就围在杨善洲住的火塘过商量工作。杨善洲乐在其中地说,“白天造林、晚上烤火,也是一种很好的生活方式嘛!”

孝子

杨善洲是出了名的孝子,母亲爱吃糖果,杨善洲便经常买来自己带回去或托人捎给母亲。1990年母亲去世前,杨善洲回家过年时发现母亲走路摇摇晃晃,于是叫了医生,并亲自在母亲的屋内搭了一张临时小床,整夜守在母亲身边,陪母亲说话,给母亲端药递水,直到9天后,母亲离开人世。

守望者

大亮山上,杨善洲的全部家当是一张床、一张学生用的书桌、两个小坐凳、一个火盆,火盆上架着锅针,锅针上是一把熏满火烟的烧水壶,旁边是用来煮药的两个小罗锅,四个小碗摆放在桌上,火塘边的墙疙嗒摆放着雨伞、蓑衣、马灯、手锤、砍刀、板锄、镐、钉耙、油纸帽,床头挂着水准仪、黄布帽、草帽、手套、袖套、围腰,床脚下一双黄胶鞋、一双翻皮皮鞋、一双拖鞋,墙壁上两张用旧的洗脸毛巾。

疼爱妻子

和杨善洲结婚60年,张玉珍大多数时候是孤独的。1996年,张玉珍因胆结石住院。当时正值种树的关键季节,杨善洲请林场的驾驶员送妻子去医院,他选择留下种树,没有人知道他心里的焦急,一边种着树一边胡思乱想妻子会不会是得什么重病。当林场的驾驶员回来后,他赶紧去问情况,知道是胆结石后,心里松了一口气,大干3天活。在妻子住院的第3天,他风尘仆仆地赶到医院,看着妻子憔悴的面容,杨善洲喉头有些发哽,他带着心疼和内疚,一直照顾妻子到出院。 2005年张玉珍因肺气肿住院13天,杨善洲在妻子身边守足了13天。他每天一早都会买好早点带给妻子,并端到病床前。他会在妻子睡着后,给她掖掖被角,也会在妻子起身时,在她身后垫个枕头。这13天他总是一守就是一天,女儿们劝他也没用,每次都是到很晚才回去,“多休息休息,很快就能出院了,要什么跟我讲。”这是13天里他对妻子说得最多的话。 这两次生病,张玉珍吃了苦,受了罪,然而她却很快乐,她习惯给别人讲丈夫照顾她的事情,她有过幸福的29天。那个一向心里装着公家的丈夫在她痛苦时,一直守在她身边,给她最温柔的照顾。

亲属成员

妻子:张玉珍

大女儿:杨惠菊

二女儿:杨惠兰

三女儿:杨慧琴

1999年8月,被全国绿化委员会授予“全国十大绿化标兵”提名奖。

2000年12月,被全国环保总局授予“全国环境保护杰出贡献者”。

2002年,被评为全省老干部“老有所为”先进个人。

2004年10月,被评为全国老干部“老有所为”先进个人。

2011年3月,被追授为全国优秀共产党员。

2011年9月20日,在第三届全国道德模范评选中荣获全国敬业奉献模范称号。

2012年2月3日,在第十届感动中国年度人物评选中荣获2011感动中国十大人物称号。

2018年11月,入选100名改革开放杰出贡献对象。

2018年12月18日,党中央、国务院授予杨善洲同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评不忘初心、奉献一生的退休干部楷模。

2019年9月25日,杨善洲获得“最美奋斗者”荣誉。

杨善洲的六十年告诉我们:大公无私、坚守信念、一生奉献依然是党员干部的根本。(2011年感动中国推选委员孙伟)

一个人能够给历史,给民族,给子孙留下些什么?杨善洲留下的是一片绿荫和一种精神!(2011年感动中国推选委员陈淮)

绿了荒山,白了头发,他志在造福百姓;老骥伏枥,意气风发,他心向未来。清廉,自上任时起;奉献,直到最后一天。六十年里的一切作为,就是为了不辜负人民的期望。(感动中国颁奖词)

和杨善洲一起踏上大亮山,并肩战斗22年,第二任林场场长自洪学认为杨善洲“最让人敬佩的就是以身作则,干什么艰难险重的事都冲在最前面。跟着老书记,我真正懂得了什么是艰苦奋斗。”林场副场长周波清楚记得杨善洲因为家人动用林场的车子向财务上交汽油费的事:“不占公家一点便宜,像老书记这样的共产党员太难得了。”他们称赞他是清正廉洁的符号,艰苦朴素的代名词,是深深扎根基层、有深厚群众基础的老一辈党员干部的杰出代表;他们称赞他常思民生不懈怠,绿水青山立口碑。

流传于滇西保山市施甸县的民谣:“杨善洲,杨善洲,老牛拉车不回头,当官一场手空空,退休又钻山沟沟;二十多年绿荒山,拼了老命建林场,创造资产几个亿,分文不取乐悠悠……”

2011年,时任中共中央总书记、国家主席、中央军委主席的胡锦涛作出重要指示,要求广大党员干部向杨善洲同志学习。他指出,杨善洲同志是党员干部的学习楷模,是离退休老同志的优秀代表。他一辈子忠于党的事业,一辈子全心全意为群众谋利益。他的模范事迹和崇高精神感人至深。每一个党员干部特别是领导干部都要向他学习,自觉加强党性修养,自觉实践党的宗旨,努力做人民满意的好党员、好干部。 时任国家副主席的习近平指出,我们学习杨善洲精神,就要像他那样以正确的世界观立身,以正确的权力观用权,以正确的事业观干事,以正确的群众观做人。 要学习他坚定信念、对党忠诚的政治品格,坚定不移走中国特色社会主义道路,让共产党人的理想信念在心灵深处牢牢扎根;学习他牢记宗旨、一心为民的公仆情怀,一心想着群众、一切为了群众,诚心诚意为群众谋利益;学习他鞠躬尽瘁、不懈奋斗的崇高境界,奋发有为、干事创业,为推动科学发展、促进社会和谐增光添彩;学习他大公无私、淡泊名利的奉献精神,艰苦奋斗、清正廉洁,自觉实践共产党人的人生价值和道德追求。

改革开放之初,杨善洲积极推行农村家庭联产承包责任制,使原来缺粮的保山成为了“滇西粮仓”,被称为“粮书记”。率先探索和推进小城镇建设,发展多种经营,培育非公有制经济,建成一大批以农副产品加工为主的地方工业企业和特色鲜明、经济活跃的小集镇。退休后,他践行“只要生命不结束,服务人民不停止”的诺言,卷起铺盖扎进大亮山植树造林22年,把5.6万亩荒山变成绿洲,并将价值3亿元的林场经营管理权无偿移交国家。

我们共产党人为的是大公、守的是大义、求的是大我,更要正心明道、怀德自重,始终把党和人民放在心中最高位置,做一个一心为公、一身正气、一尘不染的人。优秀地委书记杨善洲就是这样的楷模,一辈子为民造福,一辈子克己奉公。(2022年2月1日出版的第3期《求是》杂志 评)

纪念图书

出版时间 | 名称 | 出版社 | |

|---|---|---|---|

2011年5月 | 为政 干事 做人——向杨善洲学什么 | 本书编写组 | 国家行政学院出版社 |

2011年4月 | 杨善洲的故事 | 中央创先争优活动领导小组办公室 |

善洲林场

经云南省保山市委、市政府批准同意,施甸县大亮山林场正式更名为“善洲林场”。

为更好地弘扬杨善洲全心全意为人民服务的精神,缅怀杨善洲的感人事迹,2010年11月施甸县将大亮山林场更名为“善洲林场”,并举行大亮山林场更名暨杨善洲纪念碑、塑像奠基仪式。

媒体报道

1973年2月18日《人民日报》第2版,刊登杨善洲个人署名文章《学习革命理论 破除经验主义》。

1980年10月29日,一篇《他带头不搞特殊化——记保山地委书记》被刊登在《人民日报》的头版上。

1981年,人民日报头报道过他,标题是《他带头不搞特殊化》。1989、1997、1999、2003年,人民日报都报道过他的事迹。

1982年11月8日,人民日报刊登《公仆的正气——记中共云南省保山地委书记杨善洲》。

杨善洲退休后的1989年,2月9日的人民日报第4版报道《退休之后不进城,志在深山办林场 杨善洲事迹在滇西南传为佳话》,1997年10月21日,人民日报刊登《杨善洲——满目青山夕照明》。文章讲述了杨善洲离休之后,回到仍很贫困的家乡,带领一帮年轻人,在荒无人烟的大亮山上植树造林2.5万多亩。

1999年6月1日,人民日报第10版刊登《读一读这位老人平凡动人的故事,你会明白什么才是美丽而高尚的人生——一位老人与一片森林》。

2003年8月15日,人民日报再次报道记者钱江的文章《杨善洲:献给家乡满山绿》。

事迹报告会

2011年2月25日上午,北京人民大会堂三层小礼堂,700多名在京老干部和100多名北京市区县干部代表一起聆听杨善洲同志先进事迹报告会。

杨善洲同志先进事迹巡回报告会由中央组织部、中央宣传部、中央创先争优活动领导小组和云南省委联合举办,巡回报告团分别在北京、上海、江苏、山东、河南作巡回报告。

拍摄影片

《杨善洲》是一部歌颂优秀共产党员、弘扬时代精神、讴歌当代基层干部楷模的主旋律电影,该片讲述了原保山地委书记杨善洲一心为民的感人事迹。开山垦荒的日子是艰苦的,艰苦环境下的快乐更加珍贵。国家广电总局筹拍、董玲执导的电影《杨善洲》主演李雪健饰演杨善洲。