-

资产阶级经济学 编辑

经济学有时候被一些意识形态的教条主义者扣上“资产阶级”的帽子,用来指“在资本主义制度的不同发展阶段上以不同形式维护资产阶级利益的经济学说”。他们认为“它成为一门独立的学科,是在近代生产方式的工场手工业时期,作为经济领域内的意识形态而开始出现的”。

实际上,经济学只有在进入规范经济学领域时才会涉及到不同社会集团的利益冲突。本质上,经济学没有阶级属性。

评价:上述古典经济学家都把资本主义看作是自然、和谐、永恒的生产方式,他们的理论都包含有科学的成份和严重的矛盾。配第和布阿吉尔贝尔虽然对劳动价值学说作了最初的探讨,但观点很混乱,往往把价值和交换价值、价值和价格、具体劳动与抽象劳动混为一谈。重农学派局限于分析农业生产,没有提出正确的价值概念,无法清楚地阐明社会资本再生产,因而不能建立起真正的科学理论。斯密无法解释资本与雇佣劳动相交换所产生的与价值规律的矛盾,由劳动价值论转向三种收入决定论,即斯密教条,为经济学的进一步发展提供了理论基础。李嘉图虽然制定了最彻底的劳动价值论,但由于不能区分劳动力与劳动、价值与生产价格,他在剩余价值的研究上陷入困境,最终导致了古典政治经济学的衰微。西斯蒙第与上述这些古典经济学家不同,他从法国古典经济学的完成者,转向人本主义,否认资本主义制度的自然合理性,成为经济浪漫主义的代表人物。

古典经济学产生于经济发展较早的英、法两国。当时,资本主义生产关系正处于向上发展的时期,社会的主要矛盾是新兴的资产阶级和没落的地主阶级之间的矛盾。古典经济学适应于这一历史条件,对生产方式的内部联系作实事求是的探索,具有科学成份。古典经济学在科学上的最主要贡献就是奠定了劳动价值论的基础,并因此而成为马克思主义的三个主要来源之一。

经济学

出现于18世纪末19世纪初,是经济理论体系的进一步发展。经济学的发展,大体上经历了以下三个时期:①经济学从古典到科学的转化;②近代经济学(亦称传统经济学);③当代经济学。

经济学从古典到科学的转化。

经济学家是英国的T.R.马尔萨斯和法国的J.-B.萨伊。

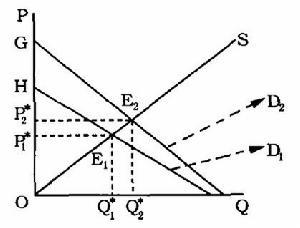

萨伊是法国经济学家,是斯密思想在法国的传播者。在经济学的研究对象上,他创立了三分法,生产、分配和消费互相并列。在价值论和分配论上,他发展了斯密价值论中;他由效用价值论出发,转到生产费用论,进而建立“三位一体公式”的分配理论。在销售论上,他揭示了供给能够创造它自己的需求的市场法则,根本否认再生产过程中存在供求脱节和生产过剩的可能性,这就是至今仍然很有影响的萨伊定律。

马尔萨斯在对斯密学说加以继承和发展的同时,同李嘉图及其整个学派进行了激烈的论争。他抓住前述李嘉图无法解决的两个理论难题(未能区别劳动和劳动力,未能解释价值规律与等量资本获等量利润之间的矛盾)。到19世纪30年代,经济学的各种学说,如生产三要素说、以效用或生产费用为中心内容的价格论、“三位一体公式”的分配论、萨伊定律等,已经开始在经济学界占据统治地位。近代经济学

在经济学的发展史中,从19世纪30年代到20世纪30年代中期,可算是近代经济学时期。在这约一个世纪中,经济学有了进一步重大发展,其中主要以两次经济理论的大综合、大调和为标志:第一次是19世纪中叶出现的J.S.密尔的经济学;第二次是19世纪末到20世纪初占统治地位的A.马歇尔的经济学说。

J.S.密尔虽然受到社会主义思潮的一定影响,但他的经济学体系是19世纪中期以前马尔萨斯、萨伊、J.密尔、N.W.西尼耳(1790~1864)等人经济学的综合,1848年出版的他的《政治经济学原理,及其在社会哲学中的若干应用》一书,曾在19世纪中期以后的几十年间成为经济学界最流行、最有权威的教科书和理论读物。J.S.密尔的经济理论的突出特点是调和经济学中的科学成分,进行了经济学上的综合。核心是生产费用论。关于利润,他基本上接受了西尼尔的节欲论。关于工资,他承袭了工资基金说。但是,J.S.密尔承认并强调劳动产品的分配是同劳动的付出成反比例的,这是他与经济学的一般学者有所不同的地方。J.S.密尔赞成社会主义,他具有社会变革的观念。

19世纪70年代至20世纪初,边际效用学派的兴起和风行。马歇尔把供求论、生产费用论、边际效用论、边际生产力论等综合在一起。马歇尔把他的这一经济理论体系区别于古典经济学(包括上述除边际效用学派之外的、从斯密到J.S.密尔的所有经济学家的经济学说),因而被称为新古典经济学。新古典经济学从19世纪80年代起在经济学界广为传播,占据统治地位达半个世纪之久。

此外,在19世纪30年代至20世纪30年代的百余年间,经济学界还先后出现了和以上流派不同的历史学派(19世纪40年代产生于德国,70年代以后演变为新历史学派)、制度学派(19世纪末20世纪初出现于美国)、瑞典学派(19世纪末创立于瑞典)。其中,瑞典学派在经济学说史上占有特殊的地位。瑞典学派是在经济危机日益严重,国家干预主义开始发展的背景下形成的,它对由马歇尔集大成的传统经济理论提出了最初的挑战。它的主要创始人 K.维克塞尔(1851~1926),把货币分析引入经济分析,强调投资与储蓄的均衡,提出自己的利息理论,他是经济学者中率先反对萨伊定律、破除自动均衡教条、主张国家干预的第一个人,因而被经济学界公认为凯恩斯主义的先驱。