-

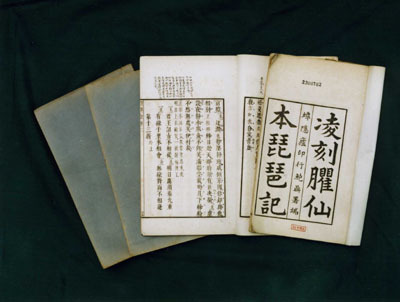

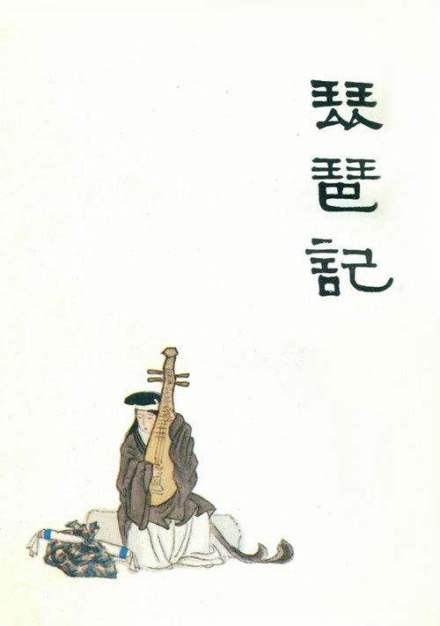

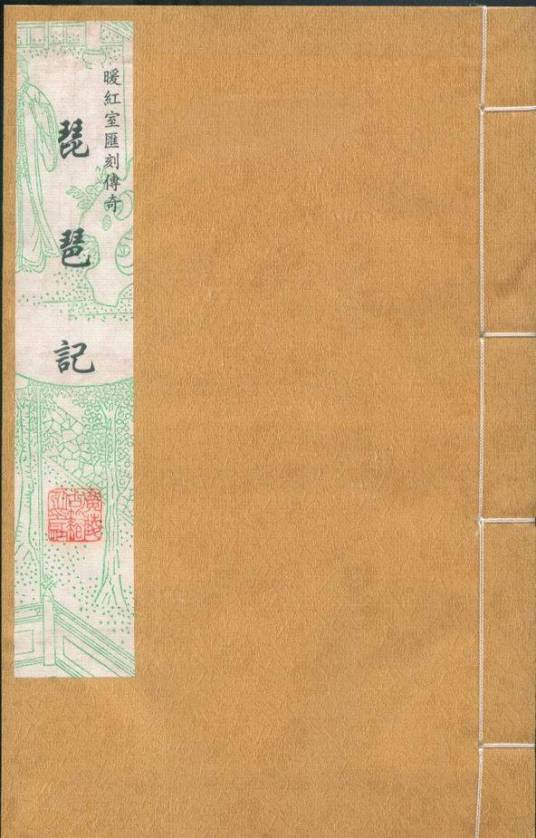

琵琶记 编辑

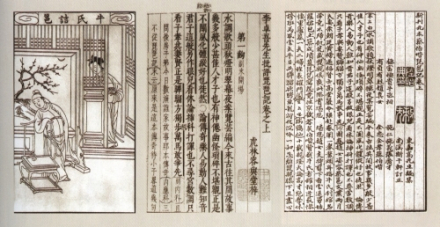

《琵琶记》是元末戏曲作家高明根据长期流传的民间戏文《赵贞女蔡二郎》改编创作的南戏,是中国古代戏曲中的一部经典作品。此剧叙写东汉书生蔡伯喈与赵五娘悲欢离合的爱情故事。全剧共四十二出,结构完整巧妙,语言典雅生动,显示了文人的细腻目光和酣畅手法,是高度发达的中国抒情文学与戏剧艺术结合的作品。

不久,朝廷黄榜招贤,郡县把蔡伯喈申报上司。伯喈以双亲年迈不能远离为由,坚决拒绝。蔡母也恐失去倚恃,不愿伯喈上京赴考。然而蔡父认为此是光宗耀祖的大好时机,硬逼着伯喈赴试。邻居张广才也一力赞成,且答应照顾蔡家。伯喈万般无奈,只得打点上京。

伯喈一举及第,登上状元,官拜议郎。他思念父母,正要上表辞官,不料牛丞相此时却奉旨招伯喈为婿,伯喈以有妻室、双亲年迈为由予以拒绝,一并辞婚。牛相非常恼怒,奏明朝廷,圣旨不准伯喈辞官辞婚。伯喈只得与牛小姐成婚。

伯喈走后,赵五娘于家中尽心竭力地待奉公婆。当时陈留逢上饥荒之年,生活艰难,蔡家陷入困苦之中。蔡母埋怨蔡父不该逼伯喈上京考试,二人终日争吵。五娘从中百般劝解,并典卖钗簪首饰,换粮米养活公婆,自己却背地里吃糠挨饿,好不容易得到一些救济粮,又被恶霸里正抢去。

五娘躲在厨房吃糠的行为引起蔡父蔡母的猜疑,他们以为她在背地里偷吃好东西。一日蔡父蔡母突然闯入厨室,抢过五娘的饭食察看,才知道媳妇吃的是糠。悲痛之下,蔡母一哀身亡,蔡父也后悔不该让伯喈上京。不久,蔡父罹病,临终之前,对儿媳妇赵五娘的辛勤待奉深感愧疚,他要五娘改嫁,并留下拄杖一根给广才,嘱其等伯喈归来,打他出家门。蔡父死时,因无力安葬,五娘剪下自己的头发典卖,埋葬了公公,以麻裙包土自筑坟台,然后画出公婆遗像,身背琵琶,一路弹唱行孝曲子,进京寻夫。

蔡伯喈在牛府弹琴抒愁,因为心意烦乱而时时出错。他思念父母妻子,托人往家乡捎信,不料捎信的人却是骗子,信没有捎出去。中秋之夜,与牛氏在花园中赏月,月色皎洁,牛氏心情畅快,伯喈见月伤心,思念家人。牛氏窥探到伯喈的心事,于是劝牛丞相同意自己和伯喈回陈留探亲。牛丞相考虑再三,决定到陈留接取伯喈父母妻子来京。

赵五娘只身到京城,适逢弥陀寺做佛会,便去追荐公婆。在寺门前她展挂公婆遗像卖唱。此时伯喈也前来佛寺祈祷父母来京一路平安。伯喈随从因五娘卖唱碍事,赶走五娘,伯喈将父母遗像带回府。五娘寻遗像到牛府,与牛小姐相遇,二人相惜,各诉衷肠,说出原委,才知道“三不从做成灾祸天来大”。

在牛小姐的安排下,五娘与伯喈相见,彼此细说别后的情况,伯喈痛感“文章误我,我误爹娘;文章误我,我误妻房”。牛丞相也回心转意,同意伯喈偕牛氏、五娘回陈留守墓。张广才也知道伯喈事出无奈,原谅了他。全剧结尾是:牛丞相奉诏书到陈留,旌表蔡氏一门。

出序 | 题名 | 出序 | 题名 | 出序 | 题名 | ||

第一出 | 副末开场 | 第十五出 | 金闺愁配 | 第二十九出 | 乞丐寻夫 | ||

第二出 | 高堂称寿 | 第十六出 | 丹陛陈情 | 第三十出 | 瞷询衷情 | ||

第三出 | 牛氏规奴 | 第十七出 | 义仓赈济 | 第三十一出 | 几言谏父 | ||

第四出 | 蔡公逼试 | 第十八出 | 再报佳期 | 第三十二出 | 路途劳顿 | ||

第五出 | 南浦嘱别 | 第十九出 | 强就鸾凰 | 第三十三出 | 听女迎亲 | ||

第六出 | 丞相教女 | 第二十出 | 勉食姑嫜 | 第三十四出 | 寺中遗像 | ||

第七出 | 才俊登程 | 第二十一出 | 糟糠自餍 | 第三十五出 | 两贤相遘 | ||

第八出 | 文场选士 | 第二十二出 | 琴诉荷池 | 第三十六出 | 孝妇题真 | ||

第九出 | 临妆感叹 | 第二十三出 | 代尝汤药 | 第三十七出 | 书馆悲逢 | ||

第十出 | 杏园春宴 | 第二十四出 | 宦邸忧思 | 第三十八出 | 张公遇使 | ||

第十一出 | 蔡母嗟儿 | 第二十五出 | 祝发买葬 | 第三十九出 | 散发归林 | ||

第十二出 | 奉旨招婿 | 第二十六出 | 拐儿绐误 | 第四十出 | 李旺回话 | ||

第十三出 | 官媒议婚 | 第二十七出 | 感格坟成 | 第四十一出 | 风木余恨 | ||

第十四出 | 激怒当朝 | 第二十八出 | 中秋望月 | 第四十二出 | 一门旌奖 |

社会背景

《琵琶记》所叙述的有关书生发迹变泰后负心弃妻的现象,与宋代科举制度有着密切的关系。科举制度规定,不论门第出身,只要考试中式,即可为官。这为寒士发迹提供了一条捷径。“朝为田舍郎,暮登天子堂”,便是这种情况的写照。书生初入仕途,需要寻找靠山,权门豪贵也需要拉拢新进以扩充势力。联姻便成了他们利益结合的手段。而当书生攀上高枝,抛弃糟糠之妻时,便与原来的家庭以及市民阶层报恩的观念,不可避免地发生了冲突,导致一幕幕家庭和道德的悲剧。市民大众厌恶书生这种薄幸的行为,不惜口诛笔伐,这就是宋代民间伎艺产生大量谴责婚变作品的原因。宋代婚变故事一般都把矛头指向书生,是因为当时他们不仅有着优渥的社会地位,而且作为知书达礼的道德传承者,肩负着社会的责任。地位和行为的反差,自然使他们成为人民大众特别是市民阶层谴责的主要目标。到了元代,社会情况发生了巨大的变化,书生的处境,从天上跌到地下。元代科举一度中断达七十余年,终元之世,考试制度时兴时辍。这使许多士人失去进身之阶,社会地位急遽下降,以至出现“九儒十丐”的说法。与此相联系,谴责书生负心婚变的悲剧作品,逐渐失去了现实的针对性。地位低下的书生,反成了同情的对象。所以元代戏曲里的书生形象,或是平庸怯懦,或是迂阔拘谨,尽管多半缺乏光彩,但很少作为被鞭挞的对象。到元代后期,人们对地位得不到改善的书生愈加怜惜,正面歌颂书生志诚的作品渐渐成为戏曲的主流。高明的《琵琶记》,以同情宽恕的态度,刻划蔡伯喈的形象,正体现了当时的社会情态。

创作时间

高明于元顺帝至正五年(1345年)考中进士,从此步入仕途,历官处州录事、绍兴路判官、庆元路推官等。后辞官隐居于宁波城南二十里的栎社,寓居于沈氏楼中,闭门谢客,埋头于诗词戏曲的创作。《琵琶记》即创作于至正二十二年(1362年)到二十五年(1365年)之间。

《琵琶记》就戏剧文体来说是属于宋元南戏的范畴,南戏是南曲戏文的简称,是与北曲杂剧相对而言的专名。它最初起源于南方的温州地区,原名“温州杂剧”或“永嘉杂剧”。据明人祝枝山《猥谈》记载道:“南戏出于宣和之后,南渡之际,谓之温州杂剧。予见旧牒,其时有赵闳夫榜禁,颇述名目,如《赵贞女蔡二郎》等。”徐文长的《南词叙录》则说:“南戏始于宋光宗朝,永嘉人所作《赵贞女》《王魁》二种实首之。”可见南戏发源于北宋徽宗宣和(1119—1125年)之后,经历南宋前期的酝酸,至光宗时(1190—1194年)盛行起来,这符合于从萌芽到成熟的发展规律。

故事来源

《琵琶记》系改编自民间南戏《赵贞女》(即《赵贞女蔡二郎》),更早时还有金院本《蔡伯喈》。据记载,宋代戏文《赵贞女蔡二郎》情节大致写蔡二郎应举,考中了状元,他贪恋功名利禄,抛弃双亲和妻子,入赘相府。其妻赵贞女在饥荒之年,独立支撑门户,赡养公婆,竭尽孝道。公婆死后,她以罗裙包土,修筑坟茔,然后身背琵琶,上京寻夫。可是蔡二郎不仅不肯相认,竟还放马踩踹,致使神天震怒。最后,蔡二郎被暴雷轰死。

宋代戏文所写的蔡二郎,亦称蔡中郎,也就是汉代著名文士蔡邕,字伯喈。戏中所写的情况,只是出于民间传说。陆游在《小舟游近村舍舟步归》诗中云:“斜阳古柳赵家庄,负鼓盲翁正作场;死后是非谁管得,满村听说蔡中郎!”可见早在南宋前期,以蔡二郎为题材的民间文艺已广泛传唱于城乡各地。类似这种题材,在宋代说话、鼓词、诸宫调、杂剧等民间伎艺中,还有《王魁负桂英》《陈叔文三负心》《王宗道负心》等。这表明书生负心婚变现象在当时相当普遍,书生贪新弃旧、攀龙附凤的行为尤其受到市民阶层的关注。

《琵琶记》基本上继承了《赵贞女》故事的框架,但改变了原故事中蔡伯喈背亲弃妇的形象。它保留了赵贞女的“有贞有烈”,但对蔡伯喈的形象作了全面的改造,让他成为“全忠全孝”的书生。为了终养年迈的父母,他本来并不热衷于功名,只是辞试不从,辞官不从,辞婚不从,这“三不从”导致一连串的不幸,落得个“可惜二亲饥寒死,博换得孩儿名利归”的结局。

赵五娘

赵五娘,是全剧中最为光辉的人物,是一个光彩照人的贤孝妇形象。“仪容俊雅”“德性幽闲”的赵五娘是个美丽端庄且具有一定文化修养(知经书,能书,善画)的姑娘,嫁与同郡(陈留郡)蔡伯喈为妻。故事发生的时候,她结婚才两个月。丈夫进京赶考,她独自一人在家侍奉公婆,承担起家庭的全部重担。饥荒年间,她把可怜的救济粮留给公婆,自己却在背后偷偷吃糠。公婆死了,无钱买棺材,她剪下头发,沿街叫卖。无钱请人埋葬公婆,她麻裙包土,自筑坟墓。然后描容上路,进京寻夫。在极度艰难的环境中,她含辛茹苦,任劳任怨,悄悄地作出自我牺牲,以柔弱的肩膀,承担起生活重担,既尽了心,又尽了力。在赵五娘身上体现出中华民族多方面的优秀品德。赵五娘这一形象一方面在很大程度上保持着民间创作的特点,另一方面她又体现着高明的道德理想。这就决定了这一形象的两重性,赵五娘这一形象集中体现了封建社会中下层妇女的优点:吃苦耐劳、孝敬温顺、克己待人、勇于自我牺牲。同时也集中体现出下层妇女的弱点:过分的温顺屈从,而缺乏自主意识。过分的忍受而缺乏反抗意识,逆来顺受,从一而终。剧中的赵五娘在重重困苦中苦苦挣扎,确实表现出一种惊人的坚韧性格和自我牺牲精神,但她对自己的悲惨命运怨而不怒,悲而不愤,从未有过抗争之举,显出一种十足的奴性。赵五娘的形象具有典型意义。

蔡伯喈

蔡伯喈,被塑造成贤孝子的形象,又是一个有情的丈夫。他在京城,处于富贵生活之中,并没有忘掉父母的养育之恩。他还时时想到父母的衣食冷暖,担心父母在家挨饥受饿,还设法给父母寄钱寄信,处于锦衣玉食之中,他还有一颗对父母的爱心,还保存有骨肉之情。比之于那些投靠权贵,认贼作父,忘恩负义的衣冠禽兽来说,他确是一个有品德,有孝心的儿子。他被迫招赘牛府,生活在温柔之乡,但他时时想着家中的妻子赵五娘。他并没有因赘入牛府就忘却自己的糟糠之妻,还是那样一往深情的爱她。蔡伯喈是一个忠于爱情,有良心,有善心的丈夫。他的形象,也是颇为感人的。不过这只是表面现象,面对他的岳父大人,他连据理力争一下都不敢,则显得有点懦弱。

张广才

张广才,也是一个成功的艺术形象,他是中华民族优秀品德“义”的化身。饥荒年间,他将得到的救济粮分一半给赵五娘,帮助她一家度日。蔡公蔡婆死后,他又赠送棺材,帮助这个弱女子葬送公婆。他救人于危难之中,有恩于人还不图报答。他那颗同情苦难之心,救人危难之心,助人为乐之心,是中华民族的善良之心,仁爱之心,无私之心在闪闪发光。因此,张广才的形象就成了千百年来人们歌颂的形象。

思想内容

《琵琶记》所叙写的,确是“子孝与妻贤”的内容。高明强调封建伦理的重要性,希望通过戏曲“动人”的力量,让观众受到教化。在这方面,《琵琶记》产生过一些消极的作用。但高明主张戏曲必须有关风化、合乎教化的功用,把当时士大夫所不屑的南戏看作可以“载道”的工具,却意在抬高南戏的地位和价值。同时,高明能正视社会生活的真实,在肯定孝子贤妻的同时,揭示封建伦理本身存在的矛盾,展示由于封建伦理而产生的社会悲剧,而给予观众强烈的震撼。

《琵琶记》尽管从正面肯定了封建伦理,但通篇展示的却是“全忠全孝”的蔡伯喈和“有贞有烈”的赵五娘的悲剧命运,从而可以引发对封建伦理合理性的怀疑。在封建时代,恪守道德纲常的知识分子,经常陷入情感与理智,个人意愿与门第、伦理的冲突之中。《琵琶记》的悲剧意蕴,具有深刻性和普遍性,它比单纯谴责负心汉的主题,更具社会价值。

《琵琶记》是一部劝忠劝孝之作,也是一部思想内容极为丰富的主题多义之作。在几千年的古代社会中,中华民族长期形成并逐步发展起来的忠孝节义等社会道德观念,包含有好的和坏的两种成份,古代的孝道亦然。在古代的孝道中,有维护父母的绝对利益,要儿子作出无谓的牺牲,作奴隶式的服从,诸如“父要子亡,子若不亡,则为不孝”,或“割股救母”之类的愚孝,这是坏的。有热爱父母,善事父母,为了报答父母的养育之恩,使父母安度晚年而奉献自己的力量,这是贤孝,这是好的。《琵琶记》意在宣扬贤孝,宣扬孝道中好的一面,宣扬中华民族的优秀道德,这对进行社会主义精神文明建设,有很大的现实意义。

《琵琶记》的文学成就,大大超过了《永乐大典戏文三种》中的作品。高则诚是在民间创作的基础上,把戏文的剧本创作提高到一个新水平的杰出作家。他在南戏发展史上的地位颇似杂剧发展史上的关汉卿。《琵琶记》在艺术上所取得的成就,不只影响到当时剧坛,而且为明清传奇树立了楷模。所以,过去把它称为“南戏之祖”。

《南词叙录》记载:“我高皇帝即位,闻其名,使使征之,则诚佯狂不出,高皇不复强。亡何,卒。时有以《琵琶记》进呈者,高皇笑曰:‘五经、四书、布、帛、菽、粟也,家家皆有;高明《琵琶记》,如山珍、海错,贵富家不可无。’”可见《琵琶记》的影响和作者声名之盛。

《琵琶记》自问世以来,流播六百余年,一直颇受世人的关注。明清时期,不仅市井百姓户诵家传,被目为“《女通鉴》” ,而且名公士子的戏曲论著中亦常以为话题。在传承过程中,《琵琶记》为同时或后期的许多剧种所改编,传播形式多样。如昆曲《琵琶记》、越剧《琵琶记》、豫剧《琵琶记》、川剧《琵琶记》、京剧《赵五娘》、淮剧《赵五娘》等,均由高明《琵琶记》改编而成。它还被译为法文、日文,传播国外。中国戏剧家协会曾在北京召开关于评价、整理《琵琶记》的讨论会。

明代魏良辅《曲律》:《琵琶记》,乃高则诚所作,虽出于《拜月亭》之后,然自为曲祖,词意高古,音韵精绝,诸词之纲领。

明代何良俊《四友斋丛说》:“金元人呼北戏为杂剧,南戏为戏文。近代人杂剧以王实甫之《西厢记》,戏文以高则诚之《琵琶记》为绝唱。”

明代王世贞《艺苑卮言》:“则诚所以冠绝诸剧者,不唯其琢句之工,使事之美而已。其体贴人情,委曲必尽,描写物态,仿佛如生,问答之际,不见扭造,所以佳耳。”

明代吕天成《曲品》:“串插甚合局段,苦乐相错,具见体裁,可师可法,而不可及也。”

清初朱彝尊《静志居诗话》:“闻则诚填词,夜案烧双烛,填至《吃糠》一出,句云‘糠和米本一处飞’,双烛花交为一,洵异事也。”

清代黄图珌《看山阁集闲笔》:“《琵琶》为南曲之宗,《西厢》乃北调之祖,调高辞美,各极其妙。”