-

统计报表 编辑

按报送周期长短不同

按报送周期长短不同,分为日报、周报、旬报、月报、季报、半年报和年报。周期短的,要求资料上报迅速,填报的项目比较少;周期长的,内容要求全面一些;年报具有年末总结的性质,反映当年中央政府的方针、政策和计划贯彻执行情况,内容要求更全面和详尽。

日报和旬报称为进度报表,主要用来反映生产、工作的进展情况。月报、季报和半年报主要用来掌握国民经济发展的基本情况,检查各月、季、年的生产工作情况。年报是每年上报一次,主要用来全面总结全年经济活动的成果,检查年度国民经济计划的执行情况等。

内容和范围

按报表内容和实施范围不同

按报表内容和实施范围不同,分为国家统计报表、部门统计报表和地方统计报表。国家统计报表——国民经济基本统计报表,由国家统计部门统一制发,用以搜集全国性的经济和社会基本情况,包括农业、工业、基建、物资、商业、外贸、劳动工资、财政等方面最基本的统计资料。部门统计报表——为了适应各部门业务管理需要而制定的专业技术报表。地方统计报表——针对地区特点而补充制定的地区性统计报表,是为本地区的计划和管理服务的。

国民经济核算

地区生产总值核算制度

(一)为了全面反映中华人民共和国国民经济的发展规模、结构等方面的情况,为各级政府制定政策和计划、进行宏观管理提供依据,依据《中华人民共和国统计法》规定,特制定本核算制度。(二)《地区生产总值核算制度》是国家调查的一部分,是国家统计局对各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团统计局的综合要求,各地区应按照全国统一的要求,认真组织实施,按时填报。

(三)《地区生产总值核算制度》分年报和定期报表两部分。表中各项指标的含义和计算方法,应按照国民经济核算司《国内生产总值年度核算方案》和《国内生产总值季度核算方案(试行)》执行。

(四)地区收入总值等于地区生产总值加地区外净要素收入。由于各地区计算地区外净要素收入比较困难,目前仍有部分地区没有开展这项工作,因此,对于地区收入总值的上报暂不作统一规定。有条件的地区,可按制度规定上报,没有条件的地区,可以暂时不报,但应积极开展调查研究,创造条件,进行试算,以满足地方政府决策需要。

(五)综合年报的不变价格计算以2005年为基期,综合定期报表的不变价格计算以2010年为基期。

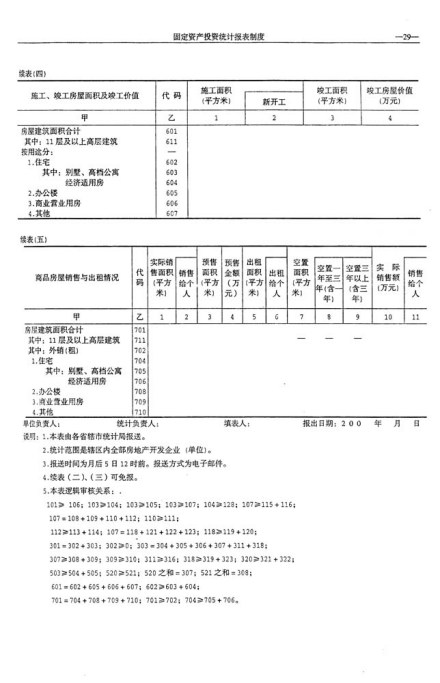

投入产出核算制度

(一)为满足宏观经济管理与调控的需要,为研究国民经济综合平衡、产业结构调整、地区经济协调发展、制定国民经济发展计划等提供依据,依照《中华人民共和国统计法》的规定,特制定本核算制度。

(二)《投入产出核算制度》是国家统计调查制度的一部分。根据国务院办公厅国办发【1987】18号文件“每五年进行一次全国投入产出调查,编制投入产出表”的规定,逢二、逢七年份编制投入产出基准表,逢零、逢五年份编制投入产出延长表。

(三)《投入产出核算制度》共有三张总表表式。

资金流量核算制度

(一)为全面、完整、系统地描中华人民共和国述社会资金活动,清晰地反映国民经济的运行状况,为宏观经济调控提供依据,根据《中华人民共和国统计法》的规定,特制定本核算制度。(二)资金流量核算的范围是本地区(省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团)各机构部门的资金流量状况,核算的内容包括经济循环过程中各种形式的资金。

(三)《资金流量核算制度》(收入分配)由各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团统计局编报。

(四)《资金流量核算制度》共有两张综合表,其中,资金流量(收入分配)表一张,资金流量(金融交易)表一张。

国民资产核算制度

(一)为全面、完整、系统、有效地反映中华人民共和国国民经济活动的历史积累成果、经济总体实力,了解中华人民共和国国民资产的总规模及结构状况,为各级政府制定政策和计划,进行经济管理与调控提供依据,依照《中华人民共和国统计法》的规定,特制定本核算制度。

(二)《国民资产核算制度》由各省、自治区、直辖市统计局,新疆生产建设兵团统计局,计划单列市统计局上报国家统计局。

(三)《国民资产核算制度》共有五张表式,其中:资产负债综合表一张,机构部门资产负债表四张。一般要求只报送资产负债综合表,有条件的地区可编制和报送分机构部门资产负债表。在资产负债综合表和各机构部门资产负债表中,对于金融资产与负债部分没有编制条件的地区可暂不报送。

(四)“非金融企业部门资产负债表”中的“国有企业、集体企业、私营企业、外商及港澳台商投资企业”等是按登记注册类型划分的各类企业,而不是按资本金划分的各类企业,核算原则与方法可根据国家统计局最新制定的《关于统计上划分经济成分的规定》和《关于划分企业登记注册类型的规定》来执行。

国民经济账户制度

(一)为全面了解和掌握国民经济运行过程,提供系统、科学的分析方法,为宏观经济分析、管理和决策提供全面、系统、详实的基础数据,保证国民经济核算方法和数据资料的国际接轨,依照《中华人民共和国统计法》的规定,特制定本制度。

(二)《国民经济账户制度》由各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团统计局上报国家统计局。

(三)由于部分地区目前没有开展金融交易核算,因此,地区国民经济账户上报暂不作统一规定;有条件的地区,可按制度规定上报,条件不成熟的地区,可以暂时不报,但应积极开展调查研究,创造条件,逐步建立和完善这项制度。

基本单位

基本单位统计报表制度

(一)为及时反映全国基本单位的增减变动情况,做好名录库资料的维护更新工作,依照《中华人民共和国统计法》的规定,特制定本制度。

(二)本制度属国家统计制度,分为两部分。第一部分是国家统计局对各省、自治区、直辖市及其所属地、市、县级统计部门的综合要求。各地区应按照本制度规定的统计范围、口径和计算方法,认真组织实施,按期如实报送。第二部分是国家统计局、中央机构编制委员会办公室、民政部、国家税务总局和国家工商行政管理总局共同建立的全国基本单位名录更新制度,要求县及县以上统计、机构编制、民政、税务和工商部门共同实施。

(三)本制度包括半年报和年报。表式分为统计系统填报表式和各有关部门提供资料表式。统计系统报表的填报范围包括辖区内新增、变更主要指标和消亡的法人单位和产业活动单位,以及全部限额以上工业、资质以内建筑业、房地产开发经营业、限额以上批发零售业和住宿餐饮业的法人单位及其所属的产业活动单位。各有关部门提供资料的范围包括新增、变更和注销单位的行政审批登记资料。

(四)本制度执行国家有关标准和代码。

(五)本制度由国家统计局负责解释。

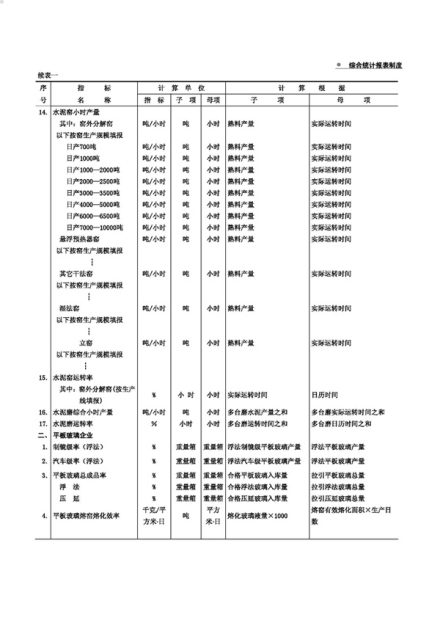

工业统计

规模以上工业统计报表制度

(一)为了解全国工业生产经营活动的基本情况,为各级政府制定政策和计划、进行经济管理与调控提供依据,依照《中华人民共和国统计法》的规定,特制定本统计报表制度。

(二)本制度是国家统计调查的一部分,是国家统计局对各省、自治区、直辖市统计局的综合要求,各地区应按照全国统一规定的统计范围、计算方法、统计口径和填报目录,根据国家统计局拟订的工业企业报表制度的内容,认真组织实施,按时报送。地方特殊需要的统计资料应通过地方统计调查搜集,并尽量避免与国家统计调查内容相重复。

(三)本统计报表制度分为年报和定期报表,统计范围原则上为规模以上工业法人企业。规模以上工业法人企业是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。本报表制度中2010年年报统计范围为年主营业务收入500万元及以上的工业法人企业,2011年定期报表统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。

(四)所有报表均由各省、自治区、直辖市统计局负责组织实施,调查方法为全面调查。

(五)本制度由国家统计局负责解释。

规模以下工业抽样调查统计报表制度

(一)调查目的:反映规模以下工业的基本情况、基本总量。

(二)调查范围(总体):规模以下工业企业和全部个体经营工业单位。具体包括,调查年初在册的规模以下工业企业、全部个体经营工业单位以及当年新建的规模以下工业企业和新增的全部个体经营工业单位。

(三)调查内容及表式:调查内容包括规模以下工业企业的基本情况,如:单位详细名称、地址、组织机构代码、登记注册类型、人员及企业资产与生产经营状况等;个体经营工业单位的基本情况、人员及生产经营状况等。调查分为年报和季报两种。调查表分为基层表和综合表两种。

(四)各调查总队负责将调查数据(基层表)和推算数据(综合表)按时报送国家统计局。

(五)调查总体划分:根据国民经济核算要求,将规模以下工业总体划分成两个子总体,即规模以下工业企业和全部个体经营工业单位。

(六)本制度由国家统计局负责解释。

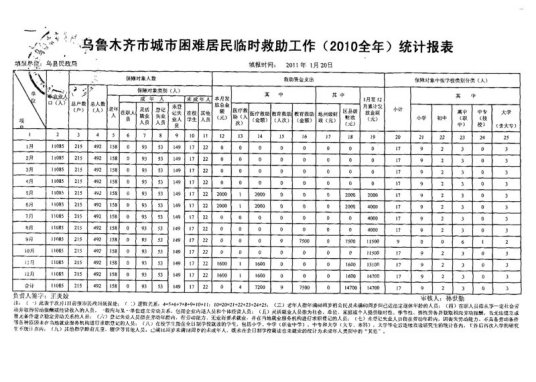

劳动统计

劳动统计报表制度

劳动统计主要目的是了解单位就业人数及劳动报酬的状况,反映就业、生产成本和经济运行情况;反映国民收入初次分配的基本情况和变化,为科学制定分配政策和社会保障相关政策提供重要依据;评估国家或地区的劳动力市场竞争力;企业参照本地区、本行业的平均水平制定工资标准。

《劳动统计报表制度》包括两部分,即《非私营单位劳动统计报表制度》和《私营单位工资统计报表制度》。本制度的统计范围是全国31个省、自治区、直辖市城镇地区全部法人单位。本制度由国家统计局负责解释。

非私营单位劳动统计报表制度

《非私营单位劳动统计报表制度》由国家、省、市、县各级统计局组织实施。统计报表由市、县统计局布置到本区域的各类法人单位或组织机构,各单位填报后在规定时间内上报当地统计局,经逐级审核、汇总,上报国家统计局。经国家统计局审核、汇总后按有关规定予以公布。调查对象包括城镇地区全部非私营法人单位,具体包括国有单位、城镇集体单位、以及联营经济、股份制经济、外商投资经济、港澳台投资经济等单位。调查的主要指标包括:单位就业人数、工资总额等。

各单位统计的就业人数指在本单位工作,并取得工资或其他形式劳动报酬的全部人员,但不包括离开本单位仍保留劳动关系的人员。工资总额是指本单位在一定时期(如一个完整的日历年度)内直接支付给本单位职工的劳动报酬总额,不论是否计入成本,不论是以货币形式还是以实物形式支付。工资总额统计的是个人税前工资,还包括了个人应交纳的养老、医疗、住房等个人帐户的基金和税金等费用。

私营单位工资统计报表制度

私营单位工资统计采用多种调查方式相结合的形式进行,从业人员规模在100人及以上的单位采取全面调查;从业人员规模在20—99人的单位采取抽样调查,以省级为总体,分行业门类进行抽样,抽样比为10%;从业人员规模在19人及以下的单位不进行直接调查,根据相关资料并结合典型调查进行推算。

根据国家统计局颁布的《关于划分企业登记注册类型的规定》,在工资统计调查中的私营法人单位主要是指:在内资法人单位中由自然人投资设立或由自然人控股,以雇佣劳动为基础的营利性经济组织,包括按照《公司法》、《合伙企业法》、《私营企业暂行条例》规定登记注册的私营有限责任公司、私营股份有限公司、私营合伙企业和私营独资企业。