-

罗常培 编辑

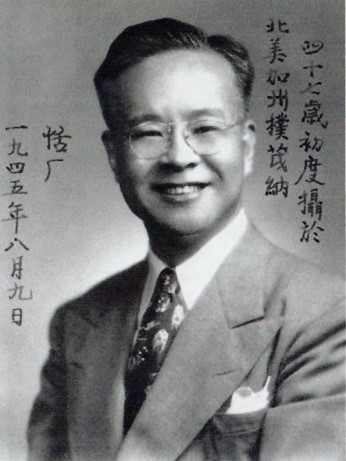

罗常培(1899年8月9日-1958年12月13日),萨克达氏,满族,属正黄旗,北京人。字莘田,号恬庵,笔名贾尹耕,斋名未济斋。北京大学毕业。语言学家、语言教育家。历任西北大学、厦门大学、中山大学、北京大学教授,历史语言研究所研究员,北京大学文科研究所所长。

罗常培毕生从事语言教学、少数民族语言研究,方言调查、音韵学研究。与赵元任、李方桂同称为早期中国语言学界的“三巨头”。其学术成就对当代中国语言学及音韵学研究影响极为深远。1950年,筹建中国科学院语言研究所(今中国社会科学院语言研究所),并任第一任所长。还曾任《中国语文》总编辑、中国文字改革委员会委员、普通话审音委员会委员和召集人、1954年和1958年两届全国人大代表、《语言研究》常务编委等。他曾参加制订《汉语拼音方案》的讨论,创办了北京大学语言专修科。

概述图参考资料:

就学北大

光绪二十五年(1899年)8月9日(农历七月初四日),罗常培出生于北京西直门内曹公观后西井胡同一个没落的满族家庭, 原姓萨克达氏,正黄旗人 ,其父名恩禄。罗常培5岁开始识字。8岁就读怡乐书斋(后改为西城第四学区私立第二小学)。光绪三十年(1904年)罗常培开始识字。光绪三十三年(1907年),罗常培就学于希怡泉、崇乐峰主持的怡乐书斋。怡乐书斋后遵督学局令改为西城第四学区私立第二小学堂。除诵读启蒙读本外,兼习局定之小学课程:算术、修身、史地、格致、体操等。光绪三十四年(1908年)希怡泉、崇乐峰改就公立小学教职。重就读于北魏胡同远戚伍世舜及后公用库荣静之的私塾,读四书,进度颇速。宣统元年(1909年)继续读私塾,收获颇丰。宣统二年(1910年)11岁时,考入京师公立第二两等小学堂,与舒庆春(老舍)同学。 民国元年(1912年),督学局改组为京师学务局,京师公立第二两等小学堂改为女校。罗常培投考祖家街市立第二小学校。昆明夏筱琅(瑞庚)任校长。不久就原校址改立“京师公立第三中学校”,校长仍为夏筱琅。小学学生则并入报子胡同第四小学。是年先生毕业于第四小学,毕业考试结果,在两班44名学生中名列第一。民国二年(1913年),罗常培考入北京市立第三中学。是年母亲因病去世,罗常培在家补习国文、英文、算术,兼学蒙语。

民国四年(1915年),罗常培16岁中学毕业,不仅完成了学校规定的课程,还读完了《通鉴》《史论》《历代名臣言行录》等书,同时涉猎理学。读中学期间奉父命学习速记,一分钟能记140个字。不满17岁时父亲因病去世。中学毕业后家庭经济困难,任速记员维持生活、补贴家用。同年以第四名考入北京大学文科中国文学门,大学期间每周至少三天到众议院作速记,其余时间在北京大学上课学习。 民国六年(1917年),蔡元培到北京大学任校长。罗常培受到启发,一直拿蔡元培“博大而坚贞的精神”做自己追求的理想人格,赞成蔡元培的“兼容并包”的态度,崇拜他的“临大节而不可夺”的气节,服膺他那“富贵不能淫,贫贱不能移,威武大能屈”的精神。次年和黄婉如女士结婚。民国八年(1919年),罗常培于北京大学中文系毕业。受五四运动影响,感觉自己学的是旧文学,而又有对新知识的要求,迫切要求学习新知识,为接受西方的学术思想和治学方法,在北京大学中国文学系毕业后转入北京大学哲学系继续学习两年。民国十年(1921年)夏,山东教育厅约请杜威、黄炎培、梁漱溟等到济南去讲学。受梁漱溟之约,罗常培为他的演讲做记录(速记)。后来由陈政整理出版了《东西文化及其哲学》。从北京大学离开,罗常培应聘到天津南开中学任国文教员。 次年应邀到京师第一中学任国文教师兼总务长,不久又代理校长。任期内实行财政公开,聘请好教员,聘请教育界名流演讲,把校长的全部薪水捐购新图书。 民国十二年(1923年),罗常培应聘到西安国立西北大学任教授兼国学专修科主任,讲授“中国文字学”和“中国音韵学”等课程。民国十三年(1924年)夏天,罗常培辞职返京,同时辞谢了河南中州大学聘请做中国文学系教授兼主任之邀。罗常培在5个机关约请下继续做速记员,同时兼任私立四存中学国文教员。

南下闽粤

民国十五年(1926年),段祺瑞“执政府”镇压爱国学生运动,发生“三一八”惨案。北京形势险恶,许多学者心情忧忿,纷纷离京。此时厦门大学托林语堂邀请北京许多学者到厦大讲学,于是,罗常培同鲁迅、沈兼士等人南下到福建厦门大学任教,讲授“经学通论”“中国音韵学沿革”等课程,并开始调查研究厦门方言。

民国十六年(1927年),罗常培离开厦大后,应马叙伦之约到浙江省政府工作了不到3个月,又应聘到广州中山大学任中国语言文学系教授,开“声韵学”“等韵研究”“声韵学史”等课程,结合教学发表论文《怎样整理声韵学史》刊中山大学《语言历史学研究所周刊》1集6期。

民国十七年(1928年),罗常培任中山大学语言文学系主任。为了研究《广韵》学广州话。这一年赵元任到广州调查两广方言,罗常培向赵元任请教解疑,并切磋其他有关语言学的问题,两人讨论了一个多星期。同年,罗常培与傅斯年、赵元任、李方桂一起参加创办中央研究院历史语言研究所的筹备工作。

专研语言

民国十八年(1929年),罗常培辞去中山大学教职,到中央研究院历史语言研究所任专职研究员,致力于音韵学和现代汉语方言的研究,在史语所7年间(1929-1935年)共完成了4部专著、14篇论文,又调查了6县46个点的方言,编完《汉魏六朝韵谱》和《经典释文》的反切长篇。民国二十三年(1934年),罗常培由中央研究院借聘到北京大学任中文系教授,并代理中文系日常事务。 民国二十四年(1935年),罗常培受聘兼任北京大学中国文学系主任。罗常培到北京大学后开设了语言学、语音学和音韵学某些专题课,还有一门“域外音韵论著述评”,评介外国人研究汉语音韵的著作。罗常培利用刘复建立的国内最早的“语音乐律实验室”教语音学,结合方言调查的训练,教学生亲自操作,把许多音韵学史上含混不清、淆乱已久的问题搞明白了。

民国二十六年(1937年),罗常培专任北京大学教职,兼任中央研究院通讯研究员。“七七事变”爆发后,除了同以郑天挺为首的一些教授维持北京大学残局外,加紧进行自己的研究工作,以工作来排解忧烦。同年10月南下赴长沙临时大学(北大、清华、南开组成),任临时大学中国文学系教授。

民国二十七年(1938年),随着抗日战争的发展,长沙临时大学迁往云南。罗常培随校入滇,2月26日到达昆明。长沙临时大学到昆明后4月改称“国立西南联合大学”。5月4日,蒙自分校开始上课。是日,蒙自分校学生集会纪念“五四”,罗常培应邀出席演讲。同时演讲的还有朱自清、张佛泉、钱穆。6月28日,罗常培受西南联大1938至1939年度招考委员会聘为委员。11月26日,西南联大校常委会决议,设立文、理、法、商工四学院一年级生课业生活指导委员会,罗常培受聘为委员。民国二十八年(1939年),罗常培参与创办《国文月刊》,任编委。6月,北大、清华、南开三校恢复原有的研究院、所、部。罗常培任北大文科研究所语学部导师,仍兼北大中国文学系主任。11月,校常委会决议请罗常培暂代西南联大文学系和师范学院国文系两系主任。12月5日,校常委会决议成立毕业生成绩审查委员会,聘请罗常培等5人为委员,罗常培为召集人。 民国二十九年(1940年),罗常培受聘为西南联大中文系及师院国文系主任。

民国三十年(1941年)5月,罗常培因公赴叙永分校。 1942-1943年,曾两次到大理调查少数民族语言,并与1938-1944年在联大教课和主持系务工作之外,在云南积极开展大量调查研究工作。1945年至1948年,先后任美国朴茂纳大学和耶鲁大学访问教授,教中国语言学和中国文学,深受美国校方的尊敬,耶鲁大学曾决定聘其为终身教授。1948年秋回国,仍在北京大学教书,并兼任北京大学文科研究所所长。

解放之初

解放前夕,南京国民党政府派飞机到北平接各大学名教授到台湾,罗常培决定留在北平。1949年北平和平解放,罗常培参加了筹备北京大学工会和北京市教育工作者工会的工作,还参加了北京市各界代表会议和中国人民政治协商会议第一届全体会议,以及亚洲、澳洲工会代表会议。新中国成立后,中国文字改革协会成立,任常务理事。1950年中国科学院成立语言研究所,罗常培被任命为所长。1951年,罗常培任中央民族事务委员会委员,负责领导少数民族语言调查研究和文字规范工作。1952年任中国文字改革研究委员会(1954年改称中国文字改革委员会)委员,分工在拼音方案组。同年7月,《中国语文》在北京创刊,担任总编辑,从编辑方向、稿件内容到编辑部每个人的工作情况,都亲自过问,并亲自撰写论文。

1953年参加和领导当时正在进行的推广普通话、文字改革、汉语规范化和研究少数民族语言文字等工作。1954年和1958年相继当选为全国人民代表大会代表。

晚年时期

1955年,中国科学院成立哲学社会科学部,罗常培任哲学社会科学部学部委员。1956年,国家成立中央推广普通话工作委员会,罗常培被任命为委员。任普通话审音委员会委员,并被推选为召集人,同年还任《语言研究通讯》常务编辑委员。

1959年冬天,因高血压再次住院治疗,生病住院期间,罗常培仍念念不忘语言学的研究和语言科学的发展。12月13日上午,医治无效,与世长辞,享年59岁。 17日在八宝山公墓举行公祭,老舍为治丧委员。在此期间,老舍写出一篇声情并茂的纪念文章《悼念罗常培先生》 。

汉语韵学

在汉语韵学方面,他著有《汉语音韵学导论》(北京大学出版社,1949年初版,1956年再版)、《汉魏晋南北朝韵部演变研究第一分册》(合作,科学出版社,1958年)等专著及一些论文。《汉语音韵学导论》是普及汉语音韵学的入门书。重点在音理方面,将汉语音韵学里的声、韵、调、切4个概念讲清楚,并据语音学原理,对传统的音韵学术语进行爬梳、整理,有助于初学者消除心目中对汉语音韵学的那种“玄虚、含混、附会、武断,甚至还有些神秘难学”等的偏见。《汉魏晋南北朝韵部演变研究第一分册》是一部学术著作。作者试图全面考察汉魏到陈隋820多年间韵部的演变情况。这对于弥补先秦到唐宋之间汉语语音演变史研究上的欠缺具有重要的意义。此外,他的《十韵汇编》(合作)是《切韵》系韵书材料的总结集。他还与人一起合译了高本汉的《中国音韵学研究》(1937年)。这些都是汉语音韵学研究的重要参考书。汉语方言

在汉语方言研究方面,他著有《厦门音系》(1930年初版,1956年新版)、《临川音系》(1940年)、《唐五代西北方音》(1933年)和《八思巴字与元代汉语》(合作,科学出版社,1959年)等。其中,《厦门音系》中运用现代语音学的方法,详细分析了厦门音这个重点方音。该书是第一部从学术高度研究厦门方言的著作。《临川音系》则是第一部使用现代描写语言学的理论和方法系统地研究现代赣语的专著。全书17.5万字。该书对临川赣语的语音等语言特征作出详细地描写和分析,该书虽是一部研究方言音系的书,但其中已开始注意收集、研究方言的特殊词汇,并附加了许多语源学的解释。这些对于今后的方言研究及相关的许多研究都具有示范作用。他的《唐五代西北方音》一书,是中国语言学家写的第一部探讨古代方言音系的著作。

民族语言

为中国语言谱系分类建立了理论框架

民国三十一年(1942年),罗常培的一些文章和讲演,就已经提出了中国语言的分类框架。解放后,1951年3月31日,罗常培先在《人民日报》同年5月又在《科学通报》(第2卷第5期)发表的论文《国内少数民族语言的系属和文字情况》,以及1954年和傅懋合著,刊登在《中国语文》上的《国内少数民族语言文字概况》,提出将中国的语言划分为3系7族19支44种语言的分类框架,这个框架一直被中国语言学界所沿用,已经成为对中国少数民族语言谱系分类研究具有深远意义的纲领性文献。

少数民族文字的创制、使用和发展

罗常培对处在贫困边远地区的少数民族发展自己的语言文字和文化教育十分关心,作为语言研究所的首任所长,根据当时的工作需要,他在各种场合发表了大量通论性的论文,如《研究少数民族语文的迫切需要》《关于少数民族语文工作的报告》《为帮助兄弟民族创立文字而努力》《遵照政务院的指示,开展尚无文字各民族创立文字的工作》等,他还投入了大量的精力,为开展大规模的少数民族语言普查和创制、改进和改革少数民族文字做好了舆论上、物质上、人力上和组织上的准备。

1951年2月,中央人民政府就民族事务做出了六项决定。其中的第五项决定指出:“在政务院文化教育委员会内设民族语言文字指导委员会,指导和组织关于少数民族语言文字的研究工作,帮助尚无文字的民族创立文字,帮助文字不完备的民族逐渐充实其文字。”随后,在北京成立了以邵力子为首的民族语言文字研究指导委员会。罗常培作为这个委员会的秘书长,为推动少数民族语言文字的使用和发展呕心沥血,做了大量工作。1952年,罗常培向教育部申请在北京大学开办了语言专修科,培养少数民族语言和汉语方言研究以及语言规划等方面的急需人才。在这个班上,罗常培亲自授课,讲授语音学和音韵学。还亲自做不安心学习的同学的思想工作。其后,又在中央民族学院举办培训班,培训少数民族语言大调查的骨干,为少数民族创制文字做组织和人力的准备。在罗常培的倡导和积极努力下,经过与中央民族事务委员会协商,在中国科学院语言研究所第四组的基础上成立了少数民族语言研究所,推动并领导了首次少数民族语言大调查和为少数民族创制和改进文字的工作。罗常培还积极努力,聘请苏联专家,传授为少数民族创制文字的基本经验。在罗常培的亲自策划下,首届民族语文科学讨论会于1955年12月召开,各省、自治区有关负责同志和少数民族语文工作者、专家学者一百余人出席了此次会议。会议学习并讨论了中央关于少数民族语言文字工作的指示,交流了民族语文工作的情况和经验,交换了如何帮助少数民族创立、改进和改革文字的意见,初步制定了少数民族语文工作的12年远景规划和第一个5年计划。

自1956年起,在罗常培精心的策划和大力支持下,国家组织了7个工作队,对全国46个少数民族的语言进行普查,在两年左右的调查研究的基础上,陆续为壮、布依、侗、黎、苗、瑶、佤、彝、纳西、傈僳、哈尼、土、羌等13个民族创制了17种拉丁字母形式的拼音文字。为拉祜、景颇、傣等部分需要改进的少数民族文字进行了改进工作。这些少数民族文字,除壮文经国务院批准为正式使用的文字外,其余均经国家民委批准试行。基本上解决了中国各少数民族长期以来没有与自己母语相适应的文字问题,为其开展文化教育和保存自己民族文化做出了贡献。

新中国成立后,在罗常培等老一辈语言学家的推动下,迎来了中国语言学包括少数民族语言文字使用、发展和研究的第一个黄金时代。在这个历史时期,语言规划、语言国情的调查、语言结构的研究、人才的培养等方面都取得了划时代的成就。

开展汉藏语系语言比较研究

罗常培在多篇文章里讲到研究汉藏语系语言的重要性,他指出:“专就古汉语比较来说,国内少数民族语言里有很大的帮助。”他举了汉语“风”和“岚”以及“孔”与“窟窿”的例证,与彝语、傣语、泰语做比较,来证明古无轻唇音和古有复辅音的观点。他还以独龙语中动词人称范畴做例证,与尼泊尔的少数民族语言进行同源关系的比较,揭示了汉藏语系的一个重要的代词化现象。在罗常培学术思想的鼓舞下,汉藏语研究取得了长足的进步。尤其是改革开放以来,出版了《汉藏语同源词研究》丛书《汉藏语概论》《汉藏语系同源研究》等一大批专著、教科书;在中国召开了5次大型国际汉藏语会议;完成了一大批汉藏语研究的博士论文;创刊了《汉藏语学报》;与境外多个机构合作,开展汉藏语比较研究。目前已初步建成一个服务于不同学术观点的汉藏语比较的包括约360种语言和方言的词汇语音数据库。

语言学

在语言学方面,他著有《普通语音学纲要》(合作,科学出版社,1957年)、《国音字母演进史》(商务印书馆,1934年)、《语言与文化》(北京大学,1950年,语文出版社,1989年再版)、《北京俗曲百种摘韵》(重庆国民图书出版社,1942年)等专著和许多论文。其中《普通语音学纲要》是一本结合本国语言实际的语音学教科书。它的出版在推广普通话、调查汉语方言和少数民族语言、学习外国语或进一步研究语言学、普及现代语音学或丰富现代语言学的内容方面都具有积极的意义和巨大的作用。罗常培还十分重视汉语规范化、推广普通话和文字改革的工作。在1955年的现代汉语规范问题学术会议上,他与吕叔湘合作的《现代汉语规范问题》的报告,精辟地分析和回答了与现代汉语规范化有关的一系列问题,成为指导和促进汉语规范化工作的重要文献。他治学态度严肃认真,实事求是,不断进取。他的学术研究是现代语言学的方法与我国音韵学的传统相结合;古代语言与现代语言相结合;汉语研究与少数民族语言的研究相结合。这对我国的语言学研究产生了深刻的影响。1959年2月号的《中国语文》上发表了由周因梦、廖珣英辑录的《罗常培先生著作目录(初稿)》。他的以音韵学论文为主的重要论文由中华书局于1963年以《罗常培语言学论文选集》为名结集出版。

老舍:莘田的责任心极重,他的学生们都会作证。学生们大概有点怕他,因为他对他们的要求,在治学上与为人上,都很严格。学生们也都敬爱他,因为他对自己的要求也严格。他不但要求自己把学生教明白,而且要求把他们教通了,能够去独当一面,独立思考。他是那么负责,哪怕是一封普通的信,一张字条,也要写得字正文清,一丝不苟。……莘田(罗常培)所重视的独立不倚的精神,在旧社会里有一定的好处。它使我们不至于利欲熏心,去趟混水。可是它也有毛病,即孤高自赏,轻视政治。

魏建功:他称得起是中国语言学的奠基人,他是继往开来出力最多的人。

邢公畹:莘田先生在学术上的“开来”精神表现在这样三个方面:第一从传统的文字、音韵、训诂之学的研究演化为语言学的研究;第二从汉语方言学的研究发展到少数民族语言研究;第三,从语言学的研究扩展到语言与民族文化关系方面的研究。他的“开来”的精神还表现在对广大的后进的人们的辛勤培育上。

周定一:罗先生在学术界工作约30年,主要是在研究所专力研究和在大学任教:任教也从来没有停止研究工作,而是将研究所得充实教材或开设新课。例如《汉语音韵学导论》一书,就是在许多所大学教音韵学的讲义,随着教学经验的积累和研究的逐步深入,历时20余年,前后修订8次,才正式出版的。研究、教书互相促进。他多方面开创了中国语言学的新局面,教出许多方面语言研究专门人才,不愧为继往开来、承前启后的一代宗师。

沈家煊:罗常培先生是我国语言学界的一位承前启后、继往开来的学术宗师,他在汉语音韵学、方言学、中国各民族语言学、社会语言学、普通语言学理论和语言文字规范化等领域做了开创性工作,推动我国传统语言学走向现代化方面居功至伟。

陈章太:罗先生为人正直、品格高尚;他创办了语言研究所、普通话语音研究班、语言干部培训班、《中国语文》杂志等,培养了一大批优秀人才,对国家、社会、学科、单位做出了重大贡献。

戴庆厦:罗先生治学严谨,视野高阔,其著作《贡山俅语初探》《国内少数民族语言文字概况》《语言与文化》《普通语音学纲要》等具有十分重要的学术价值。

尹虎彬:罗先生高度重视少数民族语言研究,倡议并积极参与了中央民族学院民族语言文学系的筹建,曾实地调查了纳西语、怒语、景颇语、傈僳语等多个少数民族语言,发表了一系列重要著作,开创了中国少数民族语言研究的先河。罗先生对少数民族语言文字研究的贡献是全方位的,涉及少数民族语言调查,中国语言谱系分类,少数民族文字的创制、使用和发展,民族识别和语言识别工作,汉藏语系语言比较研究,跨境民族语言研究,汉语和少数民族语言的结合研究,社会语言学和文化语言学研究等。在今天新的历史时期,民族地区的语言状况正在发生深刻变化,整个民族语言研究事业进入了新时代,罗先生的治学精神和道德风范是我们取之不尽的精神财富,其良好的学术传统有待我们进一步继承和发展。

刘丹青:罗先生是一位学贯中西、理通古今的语言学大师。他是中国的语言文字之学从传统走向现代的主要推动者之一和里程碑式的学者。语言研究所昨日的辉煌、今天的成绩,都离不开这位创所所长当年奠定的扎实基础。罗先生深厚的学术底蕴、高远的学术目光、广阔的研究领域、严谨的治学风格、严格的育人风范,尤其是贯穿一生的爱国情怀,为人民做学问、为国家做奉献的高尚精神,永远是语言研究所宝贵的学术财富和精神遗产,也是中国语言学珍贵的学术资源。

黄门侍郎

罗常培离开厦大后,在浙江民政厅工作过一个短暂的时间。这年夏天他在杭州见到黄侃手校的一部《广韵》,里面标汁着许多费解的符号,而又没有说明,于是他便利用业余时间,废寝忘食地进行研究,经过反复排比和探讨,最后终于找出其中的条贯。后来人们佩服他的这种钻研精神,因此称他为“黄门侍郎”。

交友老舍

民国十五年(1926年)底到第二年初,罗常培在厦门大学开经学通论及中国音韵学史,鲁迅先生也恰在这里任教。其时老舍在英国教书,业余时间写出长篇小说《老张的哲学》。脱稿后曾寄罗常培看。罗常培自认为不是作家,便转给文学大家鲁迅。鲁迅当时的评论是:地方色彩浓厚,但技巧尚有可以商量的地方。抗日战争开始,罗常培与北京大学一起到了昆明,老舍去了重庆。两位老朋友虽相距甚远,却两心牵系。民国三十年(1941年)春,杨振声先生转托罗常培,想请老舍到西南联大叙永分校任教。老舍回罗常培的信很干脆:“不去教书!三年没念书拿什么教人家?”民国三十一年(1941年)6月,罗常培到重庆,会到了老舍。老舍当时一人在外,生活亦颇窘迫。老舍就去卖了一身旧衣裳,请老友在小饭馆好好吃一顿。老友之间,熟悉异常,所以老舍笔下,不由得把罗常培“带”了进去。老舍的短篇小说《歪毛儿》,前半就是以罗常培的情形写出的,只是在后半部,那“歪毛儿”落得摆地摊卖旧书的境地,罗常培在回忆文章中说:“因为直到现在我还没穷得摆地摊卖破书,所以那篇后半所写的另外是一个人物型。”

此外,老舍的长篇小说《离婚》也有几处是影射罗常培的。也被罗“发现”了,可不以为忤,还自己指认出来:“并且我的朋友胡佐勋赵水澄也都改头换面地做了登场人物。”老舍虽是使用语言写小说散文诗作,但却说:“莘田(罗常培字)是学者,我不是。他的著作,我看不懂。”可是,为何他们却能保持十分长久的友谊呢?老舍这样解说:“我们俩为什么老说得来,不管相隔多远,老彼此惦念呢?我想首先是我们俩在作人上有相同之点,我们都耻于巴结人,又不怕自己吃点亏……是的,遇到一处,我们总是以独立不倚,做事负责相勉。志同道合,所以我们老说得来。”看来,两位各自在不同领域有成就的人,是为人的方式和做事的态度将他们联系在了一起,而这,又是葆有真诚友谊的坚实基础。

关爱学生

罗常培为人刚直不阿,疾恶如仇,对学生却是满腔热忱。如果有人恶意中伤了他的学生,那他非跟他争论个是非曲直不可,流露了老牛纸犊之情。遇到学生病了,亲自去请医,送饭送水,关怀备至。抗战时期他有个研究生傅懋勣生活困难,还带着个弟弟上学,他知道后,马上介绍他去帮郑夭挺教授抄稿子以此来维持生活。后来收入还是解决不了他弟兄俩的困难,罗常培又介绍他到华中大学教书。傅懋勣当时有些踌躇,罗常培便勉励他说,教书也一样能做研究工作,何必一定要在联大呢?帮他解决舍不得离开学习岗位的思想,后来傅懋勣高高兴兴地去了。

关系 | 人物 |

|---|---|

父亲 | 萨克达·恩禄,清末宣统时为宣武门城门吏。 |

妻子 | 黄婉如 |

子女 | 长女:罗坤仪 |

女儿:罗慎仪 | |

女儿:罗圣仪 | |

儿子:罗泽珣 | |

孙辈 | 外孙:董晓平 |

专著

作者 | 作品 | 出版机构/社 | 出版时间 |

|---|---|---|---|

罗常培 | 《厦门音系》 | 历史语言研究所 | 1930 |

罗常培 | 《唐五代西北方音》 | 历史语言研究所 | 1933 |

罗常培 | 《国音字母演进史》 | 商务印书馆 | 1934 |

罗常培 | 《临川音系》 | 历史语言研究所 | 1940 |

罗常培 | 《汉语音韵学导论》 | 北京大学出版社 | 1949 |

罗常培、邢公畹 | 《莲山摆彝语文初探》 | 北京大学出版社 | 1950 |

罗常培、王钧 | 《普通语音学纲要》 | 科学出版社 | 1957 |

罗常培、周祖谟 | 《魏晋南北朝韵部演变研究》(第一分册) | 科学出版社 | 1958 |

罗常培、蔡美彪 | 《八思巴字与元代汉语》 | 科学出版社 | 1959 |

罗常培,中国科学院语言研究所编 | 《罗常培语言学论文选集》 | 中华书局 | 1963 |

罗常培 | 《罗常培文集》(第一至十卷) | 2008 | |

: | |||

论文

论文名称 | 发表刊物 | 发表时间 |

|---|---|---|

怎样整理声韵学史——声韵学史的叙论 | 《中山大学语言历史学研究所周刊》,第1集,第6期 | 1927 |

《广韵》声纽的讨论(与刘文锦合作) | 《中山大学语言历史学研究所周刊》,第3集,第14期 | 1928 |

切韵序校释 | 《中山大学语言历史学研究所周刊》,第3集,第25、26、27期合刊 | 1928 |

双声迭韵说 | 《中山大学语言历史学研究所周刊》,第4集,第41期 | 1928 |

切韵鱼虞之音值及其所据方音考 | 《历史语言研究所集刊》,第2本,第3分册 | 1931 |

知彻澄娘音值考 | 《历史语言研究所集刊》,第3本,第1分册 | 1931 |

关于国音的几个问题 | 《世界日报·国语周刊》,1月12日 | 1935 |

中国音韵学的外来影响 | 《东方杂志》,第32卷,第14期 | 1935 |

中州音韵和十三辙 | 《益世报·读书周刊》,10月24日 | 1935 |

十韵汇编凡例 | 《益世报·读书周刊》9月19日 | 1935 |

十韵汇编叙例 | 《国学季刊》,第5卷,第2期 | 1935 |

榕村韵书正名 | 《益世报·读书周刊》,6月4日 | 1936 |

韵文体语中所见之古今音变示例 | 《益世报·读书周刊》,11月12日 | 1936 |

旧(京)剧中的几个音韵问题 | 《东方杂志》,第33卷,第1期 | 1936 |

释清浊 | 南京《中央日报·文史》,12月13日 | 1936 |

音标的派别和国际音标的来源 | 《东方杂志》,第34卷,第1期 | 1937 |

经典释文和原文玉篇反切中的匣于两组 | 《历史语言研究所集刊》,第8本,第1分册 | 1937 |

从“四声”说到“九声” | 《东方杂志》,第36卷,第8期 | 1939 |

误读字的分析 | 《国文月刊》,第1卷,第4期,《东方杂志》,第37卷,第18期 | 1940 |

现代方言中的古音遗迹 | 《文史杂志》,第1卷,第2期 | 1941 |

昆明话和国语的异同 | 《东方杂志》,第38卷,第3期,重庆《文史杂志》,第1卷,第4期 | 1941 |

查尔默的汉语入声声尾说 | 《东方杂志》,第38卷,第22期 | 1941 |

什么叫“双声”迭韵? | 《国文月刊》,第13期 | 1942 |

汉字的声音是古今一样吗? | 《国文月刊》,第14期 | 1942 |

语音学的功用 | 《读书通讯》,第36期 | 1942 |

从语言上论云南民族的分类 | 《边政公论》,第1卷,第7、8期合刊 | 1942 |

从客家迁徙的踪迹论客赣方言的关系 | 《中国青年》,第7卷,第1号 | 1942 |

反切的方法及其应用 | 《国文月刊》,第27期 | 1944 |

关于《吴王寿梦之戈》音理上的一点补充 | 《光明日报》,6月21日 | 1950 |

论龙果夫的《八思巴字和古官话》 | 《中国语文》,第12期 | 1959 |

: | ||

译著

译者 | 作品 | 出版社 | 出版时间 |

|---|---|---|---|

罗常培、赵元任、李方桂 | 《高本汉中国音韵学研究》 | 商务印书馆 | 1937 |

: | |||

编著

编者 | 作品 | 出版地 | 出版时间 |

|---|---|---|---|

罗常培、刘复、魏建功 | 《十韵汇编》 | 北京大学 | 1936 |

: | |||

遗稿

2008年11月27日罗常培家属将其遗留的音韵学类书籍及稿本23种126册捐赠国家图书馆。此次捐赠的书籍中包括《释文声类长编》《释文韵类长编》《经典释文音汇》《经典释文直音编》等未刊稿本4种,具有音韵学工具书性质。此外,通志堂刻本《经典释文》、同治四年(1865)刻本《尔雅义疏》等古籍,或录有段玉裁、黄侃等名家校语,或有罗先生亲笔批校。

出版图书

2009年中国社科院举办的第六次国学研究论坛上,罗常培的学术成果整理出的10部文集面世。来自学界的百余名专家学者聚集在罗先生的10卷文集前,研讨这位学术大师的系列学术思想、为人为学的特质和文集的重要学术价值。

2019年8月9日,纪念罗常培先生诞辰120周年学术座谈会暨罗常培先生铜像揭幕仪式在中国社会科学院语言研究所召开。中国社会科学院副院长、党组成员高翔出席会议并讲话,为罗常培先生铜像揭幕。会议由语言研究所党委书记陈文学主持。中国社会科学院民族学与人类学研究所副所长尹虎彬、北京语言大学原党委书记李宇明、中国社会科学院语言研究所所长刘丹青分别致辞。来自中国社会科学院语言研究所、中国社会科学院民族学与人类学研究所、国家语言文字工作委员会、北京大学、中央民族大学、北京语言大学等科研机构、高校共60余位学者参加了本次会议。