-

光州 编辑

光州,中国古代、近代城市,即今河南省潢川县。光州境即今潢川县境,光州城即今潢川县城。夏、商、春秋时期为黄国,秦置弋阳县,东汉置弋阳郡,唐更名光州,清雍正二年升为光州直隶州,民国二年(1913年)全国政区改革,光州本可改称光县,嫌与邻封光山县凌夺,查黄水自湖北麻城县界东流至州西北,名曰潢河,故改称“潢川县”。

光州襟带长淮,控扼颍蔡,西靠光山县,南接商城县,东连固始县,北邻息县,自古为江淮河汉的战略要地,有“河洛重镇,吴楚上游”之称。自公元220年置弋阳郡,直到1952年撤并潢川专区,在长达1700多年的时间内,光州(今潢川县)历朝历代均为豫东南地区的政治、经济、文化中心。

光州历史人文厚重,一水隔两城的光州古城,光州十景折服无数文人墨客。光州亦为黄国故里,是诸侯向东南沿海开辟探索的重要桥梁,也是中国各氏族南迁北移的重要枢纽,苏、浙、渝、赣、沪、川、闽、台等地也有许多祭祀春申君和开漳圣王的坛庙和光州族谱等。

中文名:光州

外文名:Kwangchow

别名:潢川、浮光、弋阳、定城、黄国等

行政区类别:散州(明、清前期),直隶州(清后期)

所属地区:中国华中河南省

地理位置:河南省东南部、江淮西部

面积:1638km²

下辖地区:奶奶庙、黄寺冈、伞陂等

气候条件:亚热带季风气候

春秋古黄国,秦汉弋阳郡,1300余年古光州,民国改潢川,一脉相承。从北城春申君黄歇,到南城开漳圣王陈元光,从元代礼部尚书马祖常、明时兵部尚书张安仁,户部尚书熊翀,明清漕运总督喻时、芦士杰的英才辈出,到“竹林七贤”刘伶等人的文士风骨。从南城弋阳古镇“九曲十八巷”,到南湖五教和睦、共生共荣,悠久历史,文化灿烂。

春秋时期为黄国,鲁僖公十二年(公元前648年),楚灭黄,黄地入楚。

西汉初(公元前206年),弋阳县隶汝南郡;东汉初(公元前26年)改弋阳为弋阳侯国,仍隶汝南郡。

三国魏文帝黄初元年(220年)分汝南郡、江夏郡置弋阳郡,郡治弋阳县(今河南潢川县),辖弋阳、期思、轪和西阳4县,隶豫州。

晋初弋阳郡辖弋阳、西阳、晁、蕲春、邾、西陵、期思7县。晋武帝泰始元年(265年)分汝南、弋阳郡地置汝阴郡,惠帝元康元年(291年)分弋阳郡置西阳郡。

南北朝时期,宋武帝永初三年(422年)弋阳郡辖弋阳、期思、安丰3县,隶南豫州;文帝元嘉二十五年(448年)以豫部蛮民居地立茹由、乐安、光城、雩娄(雩念yú)、边城、史水、开化7县,均隶弋阳郡;孝武帝大明元年(457年)分弋阳郡立光城郡,八年(464年)省光城郡为县,仍隶弋阳郡;齐高帝建元元年(479年)弋阳郡领弋阳、期思、南新息、上蔡、平舆5县;武帝永明十三年(495年)弋阳郡属北魏,只领弋阳1县;梁武帝太清元年(547年)在南光城郡置光州,治光城县;简文帝大宝元年(550年)弋阳县归属北齐;北齐武平元年(570年)省北弋阳入南弋阳,更名定城县(治今潢川南城);陈宣帝十一年(579年)北周攻占定城,改弋阳郡为淮南郡,省定城为郡治。南北朝时期战争频繁,较多时期内以淮河为界,北朝占据淮北,南朝占据淮南(光州位于淮南)。各朝或为安置流亡人口而侨置州县,或为招纳士族而虚设官衔,州郡越变越小,县越来越多,甚至有名无实,直至隋朝才渐趋稳定。值得一提的是,南朝梁设置的光州,尽管后来名称多变,却是唐至清代都比较稳定的地方政权。隋开皇三年(583年)废淮南郡,直属光州。大业三年(607年)光州改为弋阳郡,复定城县(县治弋阳城),仍为弋阳郡治。辖定城、光山、乐安、殷城、固始、期思6县。

唐朝时期光州隶淮南道。唐武德三年(620年)改弋阳郡为光州,另置弦州,以定城为治所,置总管府(未几罢之); 太宗贞观元年(627年)废弦州属光州。睿宗太极元年(712年)光州州治复迁至定城县县治弋阳城(今潢川南城) ,州辖定城、光山、固始、仙居、殷城5县,隶淮南道;玄宗天宝元年(742年)改光州为弋阳郡;肃宗乾元元年(758年)复为光州,隶淮南道。两宋时期光州均隶属淮南西路。宋宣和元年(1119年)光州改为光山军(治定城县),不久又为光州,绍兴二十八年(1158年)宋高宗为避金太子光瑛讳,改光州为蒋州,未几即复,定城均为州郡治。嘉熙元年(1237年)兵乱,光州徙治商城金刚台,未几即复。

元代,世祖至元十年(1273年)置光州招讨司,十二年光州属黄蕲州宣慰司,二十二年同蕲、黄等州直隶湖广行省。二十三年划归淮西道宣慰司,三十年,改隶汝宁府,领定城、光山、固始3县。

明洪武元年(1368年)省定城入州,废原定城县,以州代县,光州管实土。四年光州属中都临濠府(治今安徽省凤阳县),十三年仍属汝宁府;二年降息州为息县,属光州。州领三县:固始、光山、息县;宪宗成化十一年(1475年)析固始置商城,隶光州,光州辖光山县、固始县、息县、商城县。光州为汝宁府属州,虽分领4县,但无统之责。

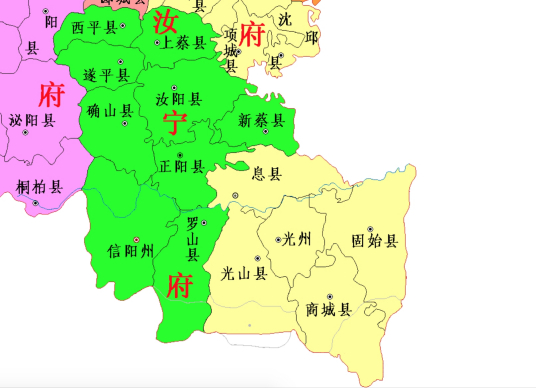

清领属如故,属汝宁府管辖,雍正二年(1724年)升为光州直隶州,直隶河南布政使司,领光山、固始、息县、商城4县。

民国初,废府州设道县。民国二年(1913年)3月1日,光州改为潢川县,属豫南道(1914年改豫南道为汝阳道);1928年5月河南省境划为14个行政区,潢川为第十三行政区治所。1932年8月成立河南省第九区行政督察专员公署,署治潢川。1934年4月署治曾迁至经扶,旋即返潢。

1949年1月31日潢川解放,潢川县人民民主政府和鄂豫区二专署同迁县城设,治5月撤消鄂豫区所辖一、二专署,合并为潢川专署,属河南省人民政府,潢川专区辖潢川、光山、固始、息县、商城、罗山、新县7县,潢川县人民民主政府改为潢川县人民政府;1952年10月,信、潢两专署合并,潢川县隶属信阳专区。1970年属信阳地区。1998年6月9日开始,属信阳市管辖。

志书记载

“州旧弋阳城《地形志》:弋阳在定城县。汉为弋阳国,后魏置郡,唐改光州。《一统志》:古黄国在定城废县西一十二里,今州南城即其地。黄城即定城,定城即弋阳,弋阳即光州也。

“后唐朱全忠以军四十万攻淮南,屯光州,筑城十二。时刺史柴再用严守备,城得免。世传连城十二,遗址尚存。

“宋高宗绍兴十年,命岳飞相度修城。

“宁宗庆元元年,知州梁季泌创筑。周回九里十三步,高一丈,濠深七尺,门四,中贯小黄河,城分南北,时尚土城。

“明正德六年,兵燹城陷。七年,知州李镗用砖石重修两城。辟北城五门,西关属城内;南城六门,上各建楼。沿城为警铺,环十四里许,崇三丈余,广厚二丈,隍深九尺。

“先是北城东门在震方,万历乙酉知州王士崧以形家言,改于巽方,即今清晏门也。自是风气日盛。

“自流氛为祟,城守最亟,知州李时芳、姜铨相继筑浚,于城外设羊马墙、品字坑,民赖以全。

“顺治六年,淫雨,城垣倾颓八十余丈,知州徐化成修葺,费出自办,不以烦民。

“北城城垣周围一千零七十六丈八尺,高二丈,濠宽四丈,深一丈五尺,积水。南城城垣周回八百五十四丈五尺,濠宽二丈,深一丈,积水。

“顺治十有六年,淫雨,城垣倾颓数十余丈,知州庄泰弘蠲俸修葺,民皆悦服。”

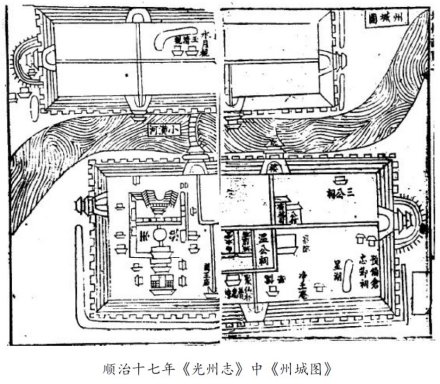

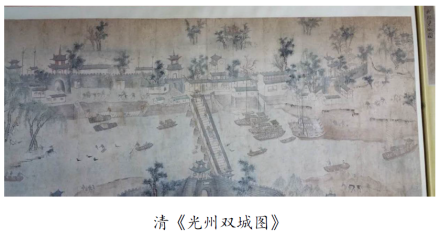

光州古城布局

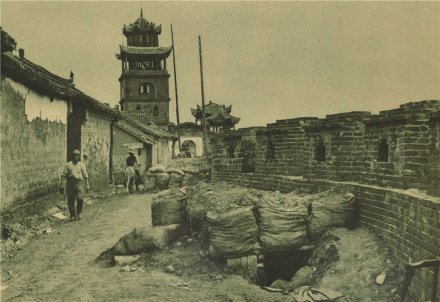

潢水把光州古城分作“吕”字形南北二城,沿河绿地,北岸中央依河而立的是一幢三层的老式楼阁,

青砖红瓦,弧窗拱门,前后各有小亭配楼映衬,潇潇雾雨中很是儒雅文气的样子。及至近旁,果见“汲古”、“崇文”等额匾题字,再望过河上弃用的旧断桥,苔痕黛绿,流水清涟,让人颇觉嗅到了些许北春申南弋阳之光州古城的韵致。光州北城有城门五座、南城有城门六座,城门上各建有楼橹。光州北城城垣高一丈五六尺不等,周围计长一千一百二十五丈六尺,共有垜口一千九百三十六个。城正北门叫迎恩门,上有楼三间;城正西门叫来远门,上有楼一间,门外建有小月城、岳王庙。城西正南门叫龙门,奎星阁在此城门之上。城东正南门叫大顺门,上有楼三间,廊庑俱全。城东门叫承和门,上有楼三间,东门外有子城一座,该子城有三个城门,东门叫万福门,北门叫永康门,南门叫挽澜门。光州南城城垣高一丈五尺不等,周围计长八百五十九丈八尺八寸,共有垜口一千五百八十四个。城东门叫东门,上有楼三间,廊庑俱全,贡有三官像,门外建有小月城、关帝庙。城西门叫西门,上有楼三间,往南有火帝庙三间。城西正南门叫大南门,上有楼三间,廊庑俱全,贡有玉皇大帝像。城东正南门叫小南门,上有楼一间。城东正北门叫康济门,上有楼一间。城西正北门叫凝安门,上有楼一间。

当前,光州(潢川)正围绕建设“水城花乡、秀美光州”的总体思路,结合地域生态和文化优势,用“水”、“花”、“古”提升城市品质,彰显城市个性。把以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳等理念融入城市规划全过程。围绕“一河秀两岸”目标,强力推进潢河后期综合治理,完成路桥建设,打造潢河两岸核心城市景观区。进一步实施城市绿化工程,打造城区靓丽景观带。利用中心城区历史文化古迹众多优势,改造提升弋阳古镇、小南海“五教共存”、南城“古街风貌”等景点,增强城市文化底蕴。加强文化遗产保护传承和合理利用,保护古遗址、古建筑、近现代历史建筑,更好地延续历史文脉,展现光州古城风貌。

光州城及城墙修建历史

光州城及城墙不断修葺、扩建的历史及演变。 光州城(今潢川城池)分为南北两城。

南城在两千多年前的西汉初年已经形成。西汉初于今潢川境地设弋阳县,县治即在今南城,三国设置弋阳郡,南城又为县、郡同治,隋时南城为定城县治,唐初改弋阳为光州,太极元年(712),光州治定城,时州城为豫东南的第一大城。从西汉初年到盛唐设州,南城经历近千年的建设,已初具规模。《光州志》中:“后唐朱全忠以军四十万攻淮南,屯光州,筑城十二。时刺史柴再用严守备,城得免。”可以想见当时光州城池之坚固。进入五代十国之后,由于潢川城池地位的重要,各执政者仍在不断地加速扩建。后周显德二年(955),周世宗亲下诏书,明文规定:“农闲与板筑,农忙则罢役。”号召农闲季节修筑光州城池。百姓投工干了一年,到956年完成了光州(南城)城池的兴建。之后宋高宗绍兴十年(1140),岳飞为河南北路招讨使,为抵御金人侵犯,亦令牛皋等相度修城。

而光州城市格局的形成,也是始于南宋。

南宋宁宗庆元元年(1195年),时光州知州梁季泌扩建南城,城市扩至北城的部分地区,当时还是一条小沙沟的小潢河始成为城市内河。但城市的大致格局,依然是一“方形”的土城。志书曰:“宁宗庆元元年,知州梁季泌创筑。周回九里十三步,高一丈,濠深七尺,门四,中贯小黄河,城分南北,时尚土城。”

明洪武元年(1368)省定城入光州,光州城池单为州治。明正德六年(1511),兵燹城陷,翌年知州李镗加固城池,用砖石重修,最终城周长扩为14里,城墙高增至3丈,城壕深加到9尺。这已经是今潢川城的格局了。后虽经几次大的修葺,甚至因“形家言”改变城门的方位,但是光州城的总体格局已经没有变化了。北城自建成700年来,官府多迁在北城,南城多为商铺民居。

光州城最终从一“方形”土城变成一水隔两城的“吕”字形布局,也是和宋庆元中开始的引小潢河穿城工程分不开的。而“光州”这一称呼,也终因这一穿城而过的小潢河,在民国二年改名“潢川”。

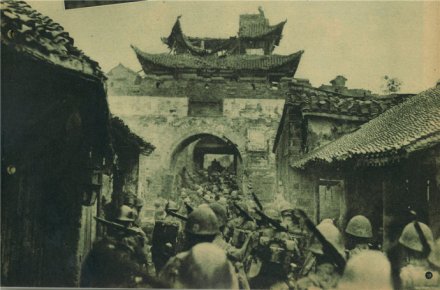

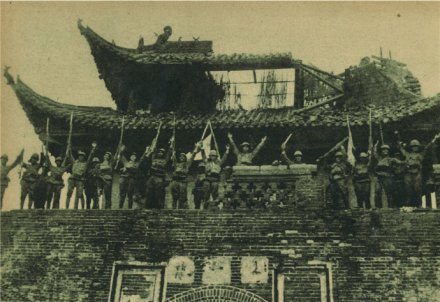

日军侵占光州城

光州北城城墙的厚大,在日文报道中也有论及,《不知沟深几尺,城池壁厚,部队长明察攻下光州》:“17日天不亮开始部队就逐步攻击光州城西门。北侧日军已经逼进城门,只等工兵部队爆破城门。此时在城西北角侧面掩护西门攻击的部队长考虑只在西门打开突击路的话,那么就会造成更大的损害。望远镜观城内,烟雨笼罩,城内沟深几尺,城池墙壁多厚,无法作出明确判断。部队长作出果断决定,下令进攻。以只一人受伤的绝对优势取胜。”

光州城墙的拆毁

当日本人占领光州时,光州的城墙还是比较完整的。但是城墙的拆毁却实实在在是和日本人的侵略有关系的,只不过是毁于我们自己人手里罢了。1938年9月16日,日军占领了光州城,当年11月,就撤离了光州。1939年,时任潢川县长李庚白(息县人)组建坼城委员会,征用61个联保民夫万余人,于8月10日动工。历时两旬,古城墙荡然无存。至于这个拆城的理由,就是:潢川随时有可能被日本人占领,那么拆除城墙,不给日本人有险可守。

李庚白在1931年春下令拆除镇潢桥上的廊房。拆除桥廊、城垣之举,遭民谚戏称:“为官一任,遭殃一方”的骂名。潢川政协2015年组织相关人员做的《潢川古城风物图》。在这个图上,我们可以清晰的看到曾经的城市、城墙、建筑等等。但是如今遗存的老城墙,只有2003年县政府在南宋时期老城墙原址上翻建的北城大顺门东至望河楼段了。

光州直隶州在河南省治南八百里。东西距二百四十五里。南北距二百里。东至安徽颍州府霍邱县界一百二十五里。西至汝宁府罗山县界一百二十里。南至湖北黄州府麻城县界一百二十里。北至汝宁府新蔡县界八十里。东南至湖北黄州府罗田县界一百八十里。西南至湖北黄州府黄安县界二百十里。东北至安徽颍州府颍上县界一百六十里。西北至汝宁府汝阳县界一百三十里。

本州

本州境(今潢川县境)东西距一百里,南北距一百十里。东至固始县界七十里,西至光山县界三十里,南至湖北黄州府麻城县界七十里,北至息县界四十里,东南至商城县界六十里,西南至光山县界三十里,东北至固始县界七十里,西北至息县界六十里,至州治至京师二千四百里。光州城(今潢川县城):州有南北两城,北城门五,南城门六,周九里,池广二丈。明正德七年,清顺治六年、十六年修,康熙六十一年、乾隆二十九年屡修。

领县四

光山县,在州城西南四十里。东西距一百五里,南北距二百里。东至本州界二十里,西至汝宁府罗山县界八十五里,北至息县界八十里,东南至商城县界七十里,西南至湖北黄州府黄安县界一百八十里,东北至本州界二十里,西北至息县治九十五里。

固始县,在州城东一百四十里。东西距一百二十里,南北距一百二十里。东至安徽颍州府霍邱县界五十里,西至本州界七十里,南至商城县界七十里,北至颍州府阜阳县界六十里,东南至安徽六安州界九十里,西南至商城县治一百二十里,东北至颍州府颍上县界九十里,西北至息县界九十里。

息县,在州城西北九十里。东西距七十五里,南北距八十五里。东至本州界四十里,西至汝宁府正阳县界三十五里,南至光山县界十五里,北至汝宁府汝阳县界七十里,东南至本州界六十里,西南至汝宁府罗山县界十八里,东北至安徽颍州府阜阳县界一百四十里,西北至汝阳县界七十里。

商城县,在州城东南一百二十里。东西距一百七十五里,南北距一百八十里。东至安徽颍州府霍邱县界一百十五里,西至光山县界六十里,南至湖北黄州府罗田县界一百二十里,北至固始县界六十里,东南至罗田县界一百二十里,西南至黄州府麻城县界九十里,西北至本州界六十里。

闽台祖地

光州地处江淮地区西部,是中原地区至江南过渡性地带。西汉,武帝曾三迁徙闽中庶民处于江淮间,沟通江淮地区与闽地的南北民徙路线。两汉之末及三国,长安与洛阳两京一旦遭乱,京畿士族、百姓便逃徙而南,光州农业生产条件优越,适合士家大族耕读生活,有些择居于光州。西晋末年,宗室“八王之乱”,河洛士族先徙光州,再徙闽地。唐代,因奉诏戍边和举义,光州士民两次大批徙居闽地,遂为闽人。宋元中原每遭战乱,光州士民仍然南向徙闽。明清之际,闽地光州后裔迁徙台湾和东南亚等地,故今闽台许多大姓氏族视光州为祖根之地。唐朝士族入闽。(一)唐初陈氏将军率府兵与眷属入闽。唐高宗总章二年(669年),岭南泉州、潮州之间“蛮獠啸乱”。高宗诏归德将军光州人陈政为岭南行军总管事,率府兵3600名、将校自副将许天正以下123员,前往南绥安县地,镇抚“蛮獠啸乱”。初战获胜,后因蛮獠势炽,进攻失利,加之将士不服水土,退守九龙山(今漳州市南),奏请朝廷派兵增援。朝廷遂诏陈政兄陈敏、陈敷再领府兵“五十八姓”与部分眷属5000多人增援,陈政母魏氏、子陈元光随行。军队行至浙闽交界处,陈敏、陈敷皆染病卒,其母魏氏,率军前行,与陈政会合。陈政初平“蛮獠啸乱”,军屯故绥安县云霄镇。仪凤二年(677年),陈政卒,其子陈元光代父领兵,平定“蛮獠啸乱”,屯垦建宅,治水兴农,主商兴教。武则天垂拱二年(686年),朝廷准建置漳州,诏授陈元光首任刺史,主要将领诏为漳州及属县官员。两次入闽的府兵与眷属8000多人,落户为漳州及属县居民,随陈元光入闽的光州及附近乡民,在闽地安家落户。

宋代士民入闽。因唐代光州士民大批入闽成为闽人,北宋时期也有士民投亲依旧循入闽地。尤其是两宋之末,金兵袭入淮南,淮南西路的光州又有较多士民徙入闽地。元马祖常撰中言:“靖康南渡,衣冠文物荡然一空。” “江淮之交,风磷霄明,戌鬼昼悲。乃若斯邑,南穷山,北尽淮,陆可骑,水可航,田亩之躏磔者无虑十八九。虎豹之所宫,狐狸之所号,故老遗人谈之尚可掩袂也。”宋代入闽姓氏已见于族谱与家祠记载者有郑、梁、刘、王、林、陈、施、邵、孙、杨、隋、侯、沈、薛、叶、朱等16姓氏。入闽氏族繁衍。唐初,有陈氏将军领府兵将士3600名、援兵与眷属5000余人,镇抚“蛮獠啸乱”,定居今漳州、潮州地区。《新唐书·地理志》记载:乾元二年(759年),漳州5846户,17940人。这些户籍人口,大半是唐初由光州入闽的氏族后裔。《宋史·地理五》记载,北宋徽宗崇宁年间(1102年~1106年),福州领12县,211552户;泉州领7县,201460户;漳州领4县,100469户;三州总户数为513481户。这些户籍人口,从姓氏族谱反映他们有相当部分是由光州入闽的唐人后裔。至明洪武二十六年(1393年),福建籍户增至815527户,人口增至3916806人。闽地人口的增长,自是含有历代光州士民入闽后裔的繁衍。其中也有部分入闽士民进入闽西、赣南地区,成为客家先民。

入闽后裔徙台。南宋,于澎湖设置戍防,岛境为泉州属地。此期已有光州士民入闽后裔入澎湖开发。赵汝适著《诸番志》记载:南宋时澎湖隶属泉州晋江县。元代,福建省府曾治泉州,“距瑠求(台湾)为近”,台湾收附。《元史》“瑠求”与“三屿”记载:元成宗元贞三年(1291年)九月,福建省都镇抚张浩、福州新军万户张进收复台湾,澎湖(三屿)早附。其后,福建沿海泉州、漳州居民陆续开发台湾,垦植、经商,至明代末年居台人数已达10万。雍正年间(1723年~1735年),台湾中原士族后裔居民在60万以上。乾隆二十年(1755年),全台户口将及100万人。嘉庆十六年(1811年),全台200万人。光绪十三年(1887年),台湾建省,人口320余万。台湾省现有2300万人口,其中有80%以上是明清时期福建省及广东省移民后裔;他们大多数又是晋唐及宋代来自光州的先民后裔。1979年台湾人口统计公布:全台1740万人,其中汉族民众1700万人,占全台人口的82.75%;1700万汉族人口,广东客家姓族20%,福建姓氏族占80%。1953年台湾人口统计,从户口与姓氏表明:台湾共有82.90万户,737个姓氏,有63姓族谱记载先祖自光州府迁入福建,再由福建迁入台湾。63姓的总户数为67万,其人口占台湾总人口的81%。这63姓族谱大多数都明确记载先祖来自光州。

黄姓文化

潢川县是中华黄姓的发源地,上海城市之父春申君黄歇故里。

追根溯源,自有黄国,方形成“以国为氏”的黄姓。唐代林宝的《元和姓篡》云:“黄,陆终之后,受封于黄,为楚所灭,以国为氏。”宋郑樵所著《通志·氏族略》载:“黄氏蠃姓,陆终之后,受封于黄,今光州定城西十二里有黄国故城,在楚与国也,僖公十二年为楚所灭,子孙以国为氏。”北宋江夏黄氏族谱序中亦称:“考我黄氏,始于神农、黄帝、少昊、颛顼高阳氏曾孙陆终之后有南陆公,兄弟三人,公居其二,食邑于黄,遂因地而赐姓焉,黄地在光州十二里,有黄城。”北京、湖南、山西等地出版的姓氏专著以及出自广东、福建、河南等地的黄氏族谱,均有类似的记载。大量史实证明,黄姓源于黄国,根在光州。黄氏家族在漫长的历史岁月中,历经沧桑,几度兴衰,不断繁衍壮大,逐渐形成黄姓望族。公元前648年,黄国为楚灭后,国亡家破的黄国臣民,纷纷离乡背井,但他们不论走到哪里都仍是以国为姓,其中大部分流散到当时的楚国腹地,于是就有了因黄氏迁居而得名的黄冈、黄陂、黄安、黄石、黄梅等地。还有一部分被“浮诸江南,以实海滨”于是就形成了南方诸多黄氏家族和黄洞蛮壮族的黄姓。

楚灭黄三百年后,在黄国故址出现了一位伟大的黄姓人物,他就是大名鼎鼎的春申君黄歇。宋代邓世明所著《古今姓氏书辩证》中载:“黄为楚灭后,其族仕楚,春申君即其后。”这位留居黄国故址遗民的后代,为复兴黄氏家族,委身仕楚,为相二十五载,政绩卓著,赐以淮北十二县,成为战国著名四君子之一,从而给黄氏家族带来了第一次兴盛。公元前238年,春申君黄歇在宫廷内讧中遇害,其子孙受株连而被迫流散各地,致使黄氏家族再度中衰。但黄氏家族并没未因此而沉沦,他们分别与原来流散各地的黄氏族人汇合,顽强奋进,不仅渡过了危难,且先后在许多地方形成了望族。据有关史料和姓氏通书证实,黄歇长子黄尚一支,形成了后来的淮阳黄氏和江夏黄氏;次子黄俊一支,形成了后来中原阳夏黄氏;五子黄堂一支,形成了后来的东吴黄氏。继之而起的金华、邵武黄氏望族,皆是江夏黄氏繁衍的分支,如今在海外的黄氏族人,大多是从上述各地先后南迁的。纵观黄姓的播迁过程,其发展脉络清晰可见,即由黄国——黄歇,发展至淮阳、江夏黄氏,进而播衍出金华、邵武等黄氏望族等分支旁系,然后播迁出海外异域黄姓,他们源出一脉,同根同祖。

历朝累代,黄姓人才辈出,各领风骚,对中原文化向南传播及一系列的社会变革,都起过重要作用。继黄歇之后,西汉著名丞相黄霸被誉称为当朝第一循吏;东汉黄香以孝道楷模而流芳千古;后唐黄峭山教子有方且颇具开拓精神,带来了邵武黄族的繁荣;北宋的大书法家、大诗人黄庭坚,元代的女纺织家黄道婆,近代的民国第二开国元勋黄兴等等,其名臣名人之多,枚不胜举。如今,黄姓儿女更是遍布海内外,其中许多佼佼者活跃于国际国内的社会舞台,分别在政界、侨界、商界、文化界、外交界、金融界崭露头角,他们的事业举世瞩目,他们的名字四海传扬,充分显示了黄氏家族的兴旺发达和勃勃生机。

黄国文化

据《竹书记年》文献载,黄国在公元前二十一世纪为夏启所封,历经夏、商、周三代王朝。春秋时期,楚国称霸,黄国不服,借地域优势,近与江、道、柏、弦乃至随国结盟,远与齐、宋、郑、卫、鲁等修好,曾一度与楚抗衡,至公元前648年为楚所灭,存在一千四百余年。黄国故城位于潢川城区西北6公里隆古乡境内,遗址保存完好,为全国重点文物保护单位。椐考古专家考证,黄国故城最迟在西周时期已经形成规模。城呈长方形,周长6720米,总面积为2.8平方公里。现存城墙系用黄土夯筑而成,城墙高处为7—8米,低处为4—5米,基宽59米,上宽10—25米,如今尚存三处城门豁口,其墙之厚、路之阔、基之固,均可见当年之巍峨。如今在故城遗址内,仍遍布着陶片、瓦当和多处青铜器作坊遗址,从这里曾铸造出许多精美作品,仅在潢川、光山等当年黄国疆域内出土的黄国青铜器就有800余件,其中有铭文的为38件,现珍藏于中国历史博物馆的黄太子伯克盘、黄父盘、黄君簋、叔单鼎4件青铜器,均出土于潢川,被郭沫若收录入其所著的《两周金文辞大系图录考释》中。1978年,考古工作者又在潢川李老店磨盘山收集到一批青铜器,其中的铜镭肩部有“黄孙须子亚伯”铭文。铭文中所提“黄孙”就是黄国贵族;“须子”即须颈子,是亚伯臣的称号,由此又证明黄国在潢川。

如今,潢川已将修复开发黄国故城亦被列为潢川“三重”工作之中,已聘请国内著名的专家学者规划出黄国故城景区开发建设项目、黄氏创业园区,并绘制出黄氏祖庙效果图。

黄歇,即春申君,楚属黄地(今潢川县)人,为战国时期楚国令尹(丞相),战国四公子之一,为江南一带的人文始祖。

卢丘子,今潢川县人,楚国丞相(令尹),为官刚正清廉,任人唯贤。

陈元光,弋阳(今潢川南城)人 ,曾率5000弟子开发闽南,把中原文明传播到福建、台湾等地,被历代皇帝追封为“豹韬镇国大将军”、“灵著顺应昭烈广济王”、“昭烈候”,后被乾隆皇帝封为“开漳圣王”。

马祖常,光州(今潢川县)人,元朝礼部尚书、枢密副使。擅长于诗文,有《缫丝行》、《踏水车行》、《河湟书事二首》、《上京输苑书怀》、《室妇叹》、《石田山居八首》传世。

王实味,潢川县人,曾就读于北京大学,写下《政治家,艺术家》和《野百合花》两篇文章之后的第二年,被康生下令逮捕、枪决,是中国文学史上又一起冤假错案。

光州是一座人文的古城,是一座英雄的古城。 春秋战国时期这里曾走出了卢丘子、黄歇两位楚国宰相,唐初走出了“开漳圣王”陈元光、漳州刺史陈酆,宋代走出了池州知州李虚己,元代走出了“中原硕儒”马祖常、兵部尚书张安仁,明清时期走出了喻时、芦世杰两位漕运总督,明代走出了北平布政使叶芳茂、兵部侍郎郝璜、户部尚书熊翀、渝州太守刘绘、刑部侍郎陈璋、兵部郎中刘黄裳、户部郎中方应明、董则喻,清代走出了翰林直学士、内阁侍郎吴玉伦、山东江西巡抚胡廷干,民国走出了革命先驱赵宗培、历史文化大师孙海波。

何兆渤①

(一) 弋 山 西 峙②

平芜千里古黄城, 西峙峰峦景色清。

遥指浮光来远脉, 近瞻淠水发长泓。

岩疆久作中原障, 茂岭先传上郡名。

每欲登临倾北斗, 那能长醉学刘伶。

(二) 淮 水 东 环

界别南条万壑通, 长淮一泻抱天中。

雄州襟带联吴下, 野渡涛声达海东。

每见风帆冲晓雾, 顿思雨笠驾烟艟。

行人莫谓浑闲事,桐柏山前纪禹功。

(三) 七 里 清 泉③

翠铺平林灿晚霞, 一泓澄碧路渠斜。

飞鸟过时眩欲坠, 淡云停处静无哗。

寻源须要穷根底,濂洛清风到水涯。

(四) 五 龙 乔 阜④

依廓阿谁建此台, 五龙风雨乘时来。

蜿蜓应逐潢流曲, 腾跃知从碧汉回。

高接烟云迷画桷, 平临星斗远尘埃。

鲰生岂爱泥蟠好, 恐负为霖养钝材。

(五) 萧 王 故 庙

干戈扰扰动中原,新市平林各自尊。

炎德有灵兴冀北, 杰刘得地首东宛。

江黄此日留遗庙,赵燕当年未御轩。

疑是萧梁传失据, 土人直作汉屏藩。

(六) 霸 王 荒 台⑤

萧条路柳色苍苍, 此日登台恨转长。

雁阵排空成壁垒, 云屯拥树列旗枪。

拔山力尽沉淮甸, 盖世风靡失楚疆。

自古英雄奇数定, 樵渔收去话斜阳。

(七) 伯 伦 古 冢

羡君好饮变常经, 谁向坟头奠醁醽。

天地有情长许醉, 山川改面莫须醒。

竹林夜月鸟啼遍, 淮山秋烟暮雨零。

荷锸苦心人未识, 临风凭吊看云停。

(八) 春 申 遗 宅

淮甸风和两袖轻, 春申遗址向柴荆。

盈门珠履今何在, 列座琼裙未足名。

频见饥鸟啼蔓草, 时闻鸽鹆话山城。

早知富贵难长久, 不羡连云甲第荣。

(九) 聚 仙 邃 阁

凌霄危阁壮名州, 聚饮群仙向此游。

芹水澄光摇碧彩, 弋云凝翠霭清幽。

由来玉署青云客, 尽是瀛州白羽流。

益信文昌开造化, 联翩多士上螭头。

(十) 文 笔 层 峦

秀列层峦驾水滨,龙门瑞色霭秋旻。

潢流叠浪成文绮,奎阁重檐绕汉津。

灵气自为黉序结, 笔峰恰与泮宫邻。

渐余苜蓿斋中老, 强作木天染翰人。

注:

①何兆渤,字扶鲸,洛阳人,雍正八年(1730年)由贡生任光州训导。

②弋山,即弋阳山,又名浮光山。《读史方舆纪要·卷五十·河南》记载:浮光山,县北八十里。一名浮弋山,即弋阳山也。西峙,指弋山耸立在古黄城(今潢川隆古)西。

顺治十七年《光州志》卷之一《舆地考·山川》里是这样介绍这座和“弋阳”有关联的名山:“浮光山一名浮弋”

③七里泉,在光州西北,今潢川城郊老龙埂一带。

④五龙,光州有五龙宫,在州城东北。为天旱求雨的祠庙,地处高丘,故称乔阜。

⑤霸王台在今潢川张集乡。

《元和郡县图志》

光州,中。弋阳。本属淮南道,贞元已後隶蔡州节度使。开元户二万九千六百九十五。乡六十一。元和户一千九百九十。乡六十二。

《禹贡》扬州之域。春秋时弦国之地,鲁僖公五年,楚人灭弦,弦子奔黄。

在秦属九江郡。在汉为西阳,属江夏。晋安帝立光城县,理於此。梁末於县置光州,隋大业二年,罢州为弋阳郡。武德三年,改为光州总管府,贞观元年为光州都督府。太极元年,自光山县移於今理。

州境:东西四百四十三里。南北二百三十五里。

八到:西北至上都一千七百三十里。西北至东都九百二十里。东北至寿州四百三十里。西南至大别山三百里。西南至申州二百六十里。西北至蔡州三百里。

贡、赋:开元贡:葛十匹,生石斛六十斤。赋:纟?,绢。

管县五:定城,殷城,固始,光山,仙居。

定城县,上。郭下。本汉弋阳县,属汝南郡。自汉至萧齐,常为戈阳城。武德三年置弦州,领定城一县,贞观元年省,定城属光州。

淮水,北去县六十七里。

黄国故城,在县西十二里。春秋时黄国,後为楚所灭。

殷城县,中。北至州一百二十里。本汉期思县地,属汝南郡。宋侨立苞信县於此,梁以苞信县属义州。隋开皇四年,改苞信县为殷城县,属弋阳郡。武德三年,重置义州,以县属光州。

浍水,在县西五里。

定城关,在县南四十里。高齐以南迫陈境,因置此关,隋废。

温汤,在县南山中,其汤绿色。

固始县,上。西南至州一百五十五里。本汉封蓼侯之地。春秋时蓼国,楚并之,今县城是也。自东晋已後,蓼县省。宋明帝失淮北地,乃於此侨立新蔡郡,领固始一县。隋开皇七年改属义州。大业三年废义州,属弋阳郡。

淮水,经县北八十里。

茹陂,在县东南四十八里。建安中,刘馥为扬州刺史,兴筑以水溉田。

孙叔敖祠,在县西北隅七十五里。

光山县,上。北至州三十里。本汉西阳县地,属江夏郡。魏属弋阳郡。宋孝武帝大明初,於此立光城县,隋开皇三年废入乐安县,十八年又置光山县。

光山,一名弋山,在县西北八十里。

淮水,经县北七十里。

木陵故关,在县南一百三十二里。齐、陈二境,齐置此关以为禁防。周因不改,隋开皇九年平陈後废。

仙居县,中。东至州一百里。本汉大县,春秋时弦国,楚灭之。汉以为县,属江夏郡。至宋分立乐安县,天宝元年改为仙居县,县西有仙居山,因以为名。

谷水,在县北九里。

大县故城,在县北四十里。春秋时弦国之都也。

仙堂六陂,在县西南十一里。梁武帝大同元年,百姓堰谷水为六陂,以溉稻田。

《读史方舆纪要》

光州襟带长淮,控扼颍蔡,自古戍守重地也。萧齐永元二年,寿阳降魏,魏将宇文福曰:建安,淮南重镇,彼此要冲,得之则义阳可图,不得则寿春难保。遂攻建安,建安降。胡氏曰:魏兵南来,齐兵北向,建安皆当其冲要。魏得建安,则西南可图义阳(齐司州治义阳);若齐增建安之兵,北断魏援,东临寿春,则寿春难保矣。又魏宣武时,田益宗议取义阳曰:请使扬州之兵,顿于建安。扬州,谓寿春也。今自光州东至寿春四百余里,道皆险厄。唐元和中平吴元济,以濠、寿之兵胁其光州。其后朱温侵淮南,不能得志于光州,而杨吴之势遂成。周世宗用兵淮南,亦遣偏师争光州。盖有事淮、蔡,未有不从事光州者。若夫自光山会军渡淮,出黄州,围鄂州,而江表震动,此蒙古寇宋之道也。光州岂惟为淮西之藩蔽,不且扼全楚之噤喉欤。