-

魏惠王 编辑

魏惠王(前400年 - 前319年),即梁惠王,姬姓魏氏,名䓨,魏国安邑(今山西省夏县)人。战国时魏国第3任国君(前369 - 前319年)。魏武侯之子。

惠王九年(前361年),从安邑(今山西省夏县西北)迁都大梁(今河南省开封市)。从此魏亦称梁。曾开凿鸿沟,从圃田泽引水溉田,开创选拔武卒制度,筑长城于西边。十七年,被齐国败于桂陵(今河南省长垣市西北),次年,联合韩军败齐、宋、卫联军于襄陵(今河南省睢县)。二十六年,于楚外的六国中最先自称王,公元前344年,召集逢泽之会,率十二诸侯以朝周天子。二十九年,被齐国大败于马陵 (今河北省大名县东南,一说今河南省范县西南,或说今山东省郯城县马陵山),国势从此衰落。惠王后元元年(前334年),与齐威王在徐州(今山东省滕州市东南)相会,尊齐威王为王,威王亦承认他为王,史称“徐州相王”。十二年,魏将公孙衍以“合纵”之策使魏、韩、赵、燕、中山“五国相王”以抗秦。因数败于军旅,遂卑礼厚币,以招贤者,邹衍、淳于髡、孟轲皆至大梁。晚年屡遭秦国进攻,先后失去河西、上郡。后元十六年(前319年)卒,子魏嗣继位,即魏襄王。

本名:魏惠王

别名:魏䓨、梁惠王

所处时代:战国时代

民族族群:华夏族

出生地:魏国安邑(今山西省夏县)

出生日期:公元前400年

逝世日期:公元前319年

在位时间:前369-前319年

谥号:惠王

前任:魏武侯

继任:魏襄王

魏惠王(公元前400年—公元前319年),后称梁惠王,姬姓,魏氏,名罃(《战国策》作“婴”)。魏武侯之子。魏国第三代国君。公元前370一公元前319年在位 。

魏武侯死后,魏罃与公子缓(魏缓)争立君位成功。魏惠王六年(公元前364年)四月十三日(公历5月29日),把都城从安邑(今山西夏县西北禹王村)迁至大梁(今河南开封东南),因此在《孟子》一书中又称为梁惠王。要他“清心寡欲”,公叔痤去世前,劝惠王杀商鞅,不要让他逃走,惠王不听。

在位期间重用庞涓,军事实力大增,然而庞涓陷害同学孙膑,而魏惠王全然不知其中利害,导致孙膑逃脱后入齐。

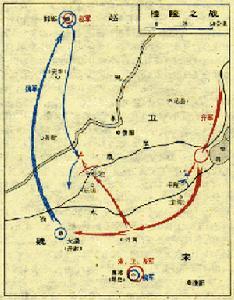

魏惠王十六年(公元前354年)发生桂陵之战,魏惠王二十九年(公元前341年)发生马陵之战,两次大战都被齐国的孙膑打败。名将庞涓死后,魏国军事实力彻底衰落,以至于魏惠王感叹“东败于齐,西丧秦地七百余里,南辱于楚”。

魏惠王三十六年(公元前334年)魏惠王在徐州(今山东滕州)尊齐威王为王,齐威王也承认魏惠王的王号,史称“徐州相王”,正式称王,并于当年改元重新纪年,这标志着魏国的霸主地位的丧失。楚威王对此愤怒不已,“寝不寐,食不饱”,楚威王七年领大军伐齐,赵、燕两国乘机出兵攻齐。

魏惠王于公元前319年卒,享年82岁。

逢泽“会诸侯”

魏惠王是魏武侯的太子。魏武侯在位26年,于公元前370年死去,魏惠王即位时年已30岁。魏惠王在其父死时,与其弟公仲绶争位。这时韩、赵两国在公孙颀的策划下,联合进攻魏国,在浊泽大败魏军,并将魏惠王围困在军中。但在如何处置魏国上,韩、赵两国发生了分歧:

② 《史记》卷五《秦本纪》。

④ 方诗铭、王修龄:《古本竹书纪年辑证》,上海古籍出版社1981年版,第95页。⑤《史记》卷四十《秦世家》。

① 《史记》卷四十四《魏世家》。

赵国要除掉惠王立公子缓,让魏国割地给两国;韩国主张将魏国分为两个国家,不主张杀掉惠王。魏分为二,国力就大为削弱,不会再对韩、赵构成威胁。赵国不同意韩国的主张,韩国不高兴,就连夜带着军队撤出战场。结果惠王得以保住君位,魏国没有被分为两个小国。由这一件事可见,三晋的联合,以魏为盟主的关系已开始破裂。

浊泽之败并未损伤魏国的元气,次年(公元前368年)魏对韩、赵两国发起反攻,"败韩于马陵(今河南范县西),败赵于怀(今河南武陟西南)"①。魏国虽打败了韩、赵,保住了独立,但自此因三晋联盟破裂而陷于孤立的境地。

在三晋联盟破裂的前后,西方的秦国和东方的齐国强大起来,对魏国构成了威胁。秦国在秦简公七年(公元前408 年)实行"初租禾",献公元年(公元前384年)"止从死",七年"初行为市",十年"为户籍相伍"等一系列改革后,国力增强。由此开始向魏国进攻。秦献公十九年在洛阴打败韩、魏军队。二十一年,与魏战于石门,大败魏军,"斩首六万,天子贺"。二十三年与魏再战于少梁(今陕西韩城县南),魏将公孙痤被俘②。

东方的齐国虽靠了魏文侯的帮助列为诸侯,但齐国毕竟是一传统大国,不甘附庸于魏国。在魏惠王时期,就同魏发生军事冲突。惠王三年(公元前367年),"齐败我观(今河南清丰县西南)"③。魏惠王即位后,曾与齐国国君桓公午相约会盟,而"田侯牟背之"④。齐国在东方以大国的身份,拉拢、胁制周围的一些中小国家,结成自己的势力集团。

十四年陈侯午錞铭中说"佳十又四年,陈侯午台(以)群诸侯献金,作皇妣孝大妃祭器"⑤,陈侯午即田齐桓公午,十四年即公元前361 年,魏惠王九年。这是齐国对淮泗间的小诸侯国,开始收取一些贡物,表明齐国对魏国的霸业发起了竞争⑥。

① 《史记》卷四十四《魏世家》。

② 《史记》卷五《秦本纪》。

③ 《史记》卷四十四《魏世家》、卷六《秦始皇本纪》。

④ 《庄子·则阳》。

⑤ 《三代吉金文存》卷七第四十二页上。

在秦、齐东西两方的进逼下,魏惠王采取了三项措施来应付时局:一是迁都大梁(今河南开封市);二是重新与韩、赵和好结成联盟;三是施惠于国内人民。

三家分晋时,魏国都城在安邑(今山西夏县西北)。魏国的领土东已据有今河南北部、中部的河内、河南一带,且东部已成为魏国领土的主要部分。由于秦国人的不断进逼,加之东方齐国的兴起也向魏国的霸业挑战,所以在魏惠王六年四月,就把国都从安邑东迁到梁①,又称为大梁。魏惠王迁都大梁后,便于对东部广大地区的统治,同时也加强了对东方诸侯的控制,以抵消齐国在淮、泗诸侯中的影响。

① 魏徙都说法有三:魏惠王六年、九年、三十一年,分别见古本《竹书纪年》和《史记》卷四十四《魏世家》。以六年说较合理,故采其说。

在魏惠王时期,魏国是把齐国当作主要的对手的,于是采取团结赵、韩,缓和与秦国对立的策略。魏惠王五年,与韩懿侯在宅阳(今郑州市北)相会,九年与韩厘侯(即韩昭侯)会于巫沙(今河南荥阳县北),十三年与韩昭侯在巫沙结盟。为联络赵国,魏惠王九年把榆次(今山西榆次)和阳邑(今山西榆次县南太谷东阳邑村)两地送给赵国,赵国给魏国泫氏(今山西高平)以相交换。十四年与赵成侯相会于鄗(赵地,今河北柏乡县北)。魏惠王十六年与秦孝公在杜平(今陕西澄城县境)相会,以调整同秦国的关系。二十年与赵君盟于漳水上,二十一年再次与秦孝公在彤地相会。魏惠王与韩、赵结盟,与秦孝公相会,恢复了三晋的暂时联盟关系,缓和了同秦国的矛盾,但是却没有同齐国国君相会结盟之事②,可见魏的这一系列活动是针对齐的。

在迁都后的当年,"梁惠王废逢忌之薮以赐民"③。"废"字又作"发","薮"即川泽地。逢忌又称作蓬忌、逢池、逢泽,地在今河南开封市东南。泽薮在以往由国家控制,作为国库的一项收入,百姓不得染指。魏惠王废弃国家控制的逢忌泽,让百姓利用,以施惠于民。接着又兴修水利。《水经·济水注》引《竹书纪年》说,魏惠王十年,"入河水于甫田,又为大沟而引甫水"。河指黄河,甫田是一泽名,在今河南中牟县西。是魏国把黄河水引到甫田泽,再开挖一条灌溉渠(大沟),引甫田中水灌溉农田,使魏国农业生产得到了发展。

由于魏惠王采取以上政策,魏国的威望逐渐提高。惠王十四年(前356年),鲁、宋、卫、韩四国国君都到大梁来朝见惠王。古本《竹书纪年》载:"(魏惠王)十四年,鲁恭侯、宋桓侯、卫成侯、郑(韩)厘侯来朝",即指此事。这样魏惠王又恢复了魏文侯、武侯时的霸主地位,因此有逢泽会诸侯朝天子的举动。《战国策,秦策五》载:"梁君伐楚胜齐,制韩、赵之兵,驱十二诸侯以朝天子于孟津。"(此事又见于《秦策四》、《齐策五》)

魏惠王带领的十二诸侯,多是泗上小国,商鞅说魏惠王:"大王所从十二诸侯,非宋、卫也,则邹、鲁、陈、蔡。"①鲍彪注《秦策》说十二诸侯中有"鲁、卫、曹、宋、郑、陈、许之君。"郑即韩,公元前375年韩灭郑国,后迁国都于郑都新郑,故韩也称为郑。逢泽之会,不仅12个中小国家,战国七雄中秦、赵、韩国都在其中。《史记·秦本纪》载"孝公二十年,秦使公于少官率师会诸侯逢泽,朝天子。

"《史记·赵世家》"肃侯四年,朝天子。"四年当是六年之误,魏惠王率诸侯朝周天子在惠王二十七年(即公元前343 年)②。魏惠王率领战国七雄中的四个大国及一些中小国会盟朝天子,使魏国的霸业到达顶峰。这也反映出,到战国初年,政治斗争的格局,还是照抄着春秋时期的争霸方式在进行着,企图利用周天子这块牌子来达到号令诸侯的政治目的。

二、对内兴修水利发展生产。如开凿运河,修筑黄河长堤等。又开放统治者独占专利的山林川泽,不仅使生产有所发展,而且在一定程度上缓和了统治阶级与人民间的矛盾。

三、对外采取团结赵、韩的政策。

四、公元前358年,魏惠王“使龙贾率师筑长城于西边”,这可能就是沿洛水筑的长城。公元前352年又进一步扩建。这条长城的修筑,显示出魏国对秦国已采取守势,以防御为主。由于魏惠王采取了以上比较切合时宜的措施,国力又大大加强。公元前356年,鲁、宋、卫、韩的国君都到魏国去朝见魏惠王,继文侯、武侯之后,魏惠王又成为诸侯的领袖了。

桂陵之战后,前352年,诸侯军将魏军包围于襄陵 (今河南睢县),秦军则进攻魏的河西夺取了少梁和安邑。魏国地处中原四战之地,夹于秦、齐、楚大国之间,但是要永保霸业又必须对外用兵,外交的不利,造成了军事上的被动,军事上的失败成为了必然。虽然魏在襄陵取得了胜利(见襄陵之战),并西向收复了全部河西失地,但是魏国力大损,无奈和赵讲和,将邯郸还给赵国,与赵结盟。魏惠王没能实现当年庞涓给他制定的战略方针,从此魏国开始走下坡路。