-

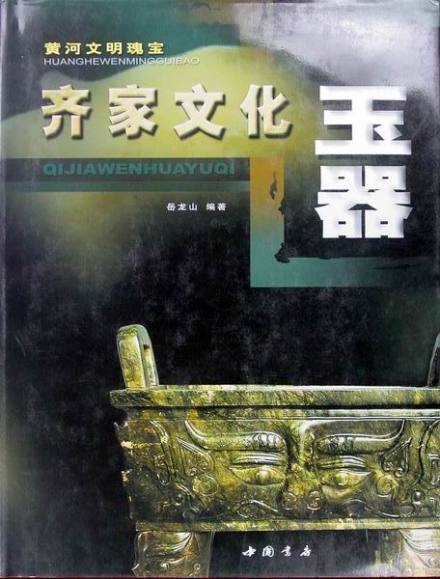

齐家文化 编辑

齐家文化,是以甘肃为中心的新石器时代晚期文化,并且已经进入铜石并用阶段,名称来自其主要遗址甘肃广河县齐家坪遗址。是分布在河西走廊地区的一支重要的早期青铜时代的考古学文化。

齐家坪遗址于1924年由考古学家安特生所发现。时间跨度约为公元前2200年至公元前1600年,是黄河上游地区一支具有特殊价值的考古学文化,也是华夏文明的重要来源。

齐家文化分为三个地域类型:柳湾类型、皇娘娘台类型和磨沟类型。柳湾类型主要分布在河湟地区;皇娘娘台类型的分布北到武威兰州一带,南到临夏地区;磨沟类型主要分布在洮河上游地区,其最早的遗存相当于皇娘娘台类型第三段。

齐家文化距今4000年左右。其制陶业比较发达,已掌握了复杂的烧窑技术。在墓葬中发现的红铜制品,反映了当时生产力水平的提高,为后来青铜文化的发展奠定了基础。

齐家文化的房屋多为半地穴式建筑,居室铺一层白灰面,既坚固美观,又防潮湿。

齐家文化源自马家窑文化和常山下层文化,马家窑文化和常山下层文化都是仰韶文化庙底沟类型发展而来。齐家文化是寺洼文化和卡约文化的来源之一。

三星堆遗址3号坑、4号坑发现的玉琮来自甘青地区齐家文化

中华人民共和国黄河上游地区的铜石并用时代文化。因1924 年在甘肃广河齐家坪首先发现而得名。年代为公元前2200~前1600年。分布在甘肃、青海省境内的黄河及其支流沿岸阶地上 。共发现遗址350多处。

齐家文化分为三个地域类型:分别是柳湾类型、皇娘娘台类型和磨沟类型。柳湾类型主要分布在河湟地区是在当地马厂文化的基础上发展而来的。关于该类型的流向,应该和柳湾类型结束之后的总寨遗存、黄家寨遗存以及尕马台遗存相关,这些遗存均是卡约文化的重要来源。 皇娘娘台类型的分布北到武威兰州一带,南分到临夏地区。它的产生是在吸收了页河子类型、师赵类型以及少量客省庄二期文化的基础上发展而来的。皇娘娘台类型的去向目前仍然不明晰,山家头第一类遗存的产生应该与皇娘娘台的去向有很大关系,只是目前资料尚少,在一些器类的演变上关系并不明晰。 磨沟类型主要分布在洮河上游地区。磨沟墓地已发表的资料中,最早的遗存相当于皇娘娘台类型第三段。该类型是皇娘娘台类型分化的产物,最后分化为儿遗存,是寺洼文化的重要文化来源。

居民经营农业

,种植粟等作物 ,使用骨铲、穿孔石刀和石镰等生产工具。饲养猪、羊、狗与大牲畜牛、马等。

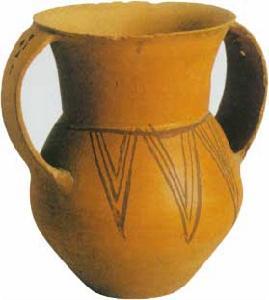

制陶业发达,双大耳罐、高领折肩罐和镂孔豆等为典型器物。已出现冶铜业,有铜刀、锥、镜、指环等一类小型红铜器或青铜器。住房多是方形或长方形的半地穴式建筑,屋内地面涂一层白灰面,光洁坚实。氏族公共墓地常位于居住区附近,流行长方形土坑墓,有单人葬,也有合葬,以陶器与猪下颌骨等为随葬品。出现一男一女或一男二女的成年男女合葬墓,其葬式是男性仰身直肢,女性侧身屈肢面向男子。这表明当时男子在社会上居于统治地位,女子降至从属境地。

齐家文化反映出当时已进入父系氏族社会,婚姻形态为一夫一妻制和一夫多妻制。

齐家文化和马家窑文化半山类型最早发现于古河州的太子寺,公元前300年左右大夏人活动的中心。据史载广河县在东晋十六国时设置大夏县,经历北魏、周、隋、唐,县址在今县城西北约5公里处。广河古称太子寺。太子寺有着各种神奇美妙的传说。相传秦王嬴政太子扶苏曾监军驻此修了座寺院,后来民间称太子寺。清设太子寺城州判。广河县东有洮河水环绕,西有大夏河、广通河,南接茂密的太子山森林。公元1924年,考古工作者在洮河西岸的广河县齐家坪惊奇地发现了新石器时期文化,并命名为“齐家文化”。安特生发现齐家文化时,认为它是该地最早的新石器时代文化,认为甘肃和河南的仰韶文化源自于齐家文化,但后来的考古发现,证明其在仰韶文化之后,大约在西元前2500年-西元前1500年,属于新石器时代晚期文化,已经进入铜石并用阶段。

齐家文化的经济生活以农业为主,各氏族都过着比较稳定的定居生活。聚落遗址一般都发现在便于人们生活的河旁台地上,房子大多是方形或长方形半地穴式建筑,屋内多用白灰面铺成,非常坚固美观。地面中央有一个圆形或葫芦形灶址。这种房屋结构,是黄河流域龙山文化时期最普遍的一种形式。

齐家文化的主要农作物是粟,在大何庄遗址出土的陶罐中曾发现了这种粮食。生产工具以石器为主,其次为骨角器。农业生产中挖土的工具主要是石铲和骨铲。有些石铲已经用硬度很高的玉石来制作,器形规整,刃口十分锋利。骨铲系用动物的肩胛骨或下颚骨制成,刃宽而实用;收割谷物用的石刀、石镰多磨光穿孔;石磨盘、石磨棒、石杵等用于加工谷物。总的看来,石斧、石铲、石锛的数量都很少,或许反映农业生产并不十分发达。作为农业生产的重要补充,畜牧业相当发达。

从出土的动物骨骼得知,家畜以猪为主,还有羊、狗、牛、马等。仅皇娘娘台、大何庄、秦魏家三处遗址统计,即发现猪下颚骨 800 多件,表明当时养猪业已成为经济生活的重要内容。与饲养业同时,采集和渔猎经济继续存在,一些遗址中发现了氏族先民捕获的鼬、鹿、狍等骨骼。

手工业生产比马家窑文化有很大发展。制陶技术和纺织业进步明显,青铜冶炼技术开始推广,进入铜石并用阶段。其中制陶技术仍以泥条盘筑法手制为主,部分陶器经慢轮修整,有一些陶罐的口、颈尚留有清楚的轮旋痕迹。制陶工匠已掌握了氧化焰和还原焰的烧窑技术;纺织业有了长足发展,在居址中、墓葬里普遍发现大批陶、石纺轮及骨针等纺织缝纫工具。有的墓葬人骨架上、陶罐上有布纹的印痕。

在大何庄一件陶罐上的布纹保存较好,布似麻织,有粗细两种,粗的一种每平方厘米经纬线各 11 根,细的一种经纬线更为细密。当时人们穿的衣服主要是用这类麻布缝制的;青铜器的制作多采用冷锻法,也有的采用单范铸造与简单的合范铸造,表明黄河上游地区在中原夏王朝统治时期,冶铜业已居各部族的前列。还有说法是,其青铜冶炼和制造的进步表明其进入奴隶制社会早期。

齐家文化中还存在以人殉葬的习俗,殉葬者都是奴隶和部落战争中的受害者。殉葬这一恶俗反映了社会地位的差别与阶级分化。墓葬中随葬品的多与少也显示出贫富不均的社会现实。如皇娘娘台墓葬的随葬器物,陶器少者一两件,多达37件,玉石璧少的只有1件,多者83件。这种情况表明,首先齐家文化中以冶金业为主导的手工业在不断地增长,促进了生产力的发展,其次也说明社会内部发生了深刻的变化,阶级出现,私有制产生,原始社会将要崩溃,齐家文化进入军事民主制阶段。

考古学上的齐家文化,为黄河上游地区新石器时代晚期到青铜时代早期文化,因1924年首先发现于甘肃广河齐家坪遗址而得名。齐家文化主要分布在甘、青境内的黄河沿岸及其支流和宁夏南部地区,其年代在距今四千年前后。此前,学术界公认的文化特征主要有二,一是有一群独具特征的陶器,二是出现了红铜器和青铜器。今天,我们可以毫不夸张地说,它还有一批独具特色的玉器,其内涵之丰富,品种之繁多,工艺之精美,令人折服。当为齐家文化乃至西北原始文化的重要特征之一。主要是泥质红陶和夹砂红褐陶,一些器物的表面施以白色陶衣。大量陶器是素面的,有些罐类和三足器拍印篮纹和绳纹,也有少量彩陶,绘以菱形、网格、三角、水波和蝶形花纹,线条简化而流畅。器物造型以平底器为主,三足器和圈足器较少。典型器物有双耳罐、盘、鬲、盆、镂孔圈足豆等,其中以双大耳罐和高领双耳罐最富有特色。

齐家文化的陶工还善于用粘土捏制各种人头造型和动物塑像,人头长颈圆颊,双眼仰望;动物有马、羊或狗等,形体小巧生动。

还有一些陶制瓶和鼓形响铃,铃内装一个小石球,摇时丁当作响,是巧妙的工艺品。

冶铜业的出现,表现出西北地区这一部族先民的杰出智慧与才能,是齐家文化对中华民族早期青铜器铸造和生产力发展的一项突出贡献。

皇娘娘台、大何庄等地已发现红铜器和青铜器共 50 多件,种类有刀、锥、凿、环、匕、斧、钻头、泡、镜和铜饰件等,还有一些铜渣。齐家坪遗址出土了一件有长方形銎,并附一对小钮的铜斧,刃部锋利,全长 15 厘米,是齐家文化最大的一件铜器。尕马台遗址出土的一件铜镜,直径 9 厘米,厚 0.4 厘米,一面光平,一面饰七角星形纹饰,保存较好。齐家文化玉器,早在上个世纪之初已伴随着齐家文化的发现而面世了。不过,比起对红山玉器、良渚玉器乃至石家河玉器、含山玉器来,对齐家文化玉器的认识与重视,似与这发现的历史和它应有的地位还很不相衬。 其实,齐家文化具有产生大量精美玉器的背景和条件。

这类雕像或许是作为膜拜的对象而制作的。还有各种多孔形器,许多多孔形器雕成扁平的鸟形、兽面形或鸟兽变形图像。众所周知,这中间的许多珍贵品,都收藏于各地的古玩收藏家手中或古玩店里。

齐家文化玉器使用的玉材,主要是甘肃、青海本地的玉,还有新疆和田玉。有人估计大约是7与3的比例,即百分之七十是本地玉,百分之三十是和田玉。在齐家文化圈内的甘肃临夏----榆中境内的马寒山和酒泉等地,有墨绿色、艾青色、豆绿色玉材以及属蛇纹石鸳鸯玉和试金石类黑色石材。武山的鸳鸯沟即出鸳鸯玉。齐家文化玉器中的工具类如斧、锛、凿等,便主要选用本地玉,一部分工具还直接选用接近石质或玉内含有较重石质的材料。但齐家文化玉器已有相当数量是由新疆和田玉制成。一般说来,礼器类的琮、璧、环、璜、钺、刀、璋等,都选择玉质滋润、色泽纯美的本地玉或和田玉。和田玉的发现与运用当早于齐家文化,但大量用来制作礼器和部分工具,当始于齐家文化。

陕西省考古研究院2012年12月20日公布了陕西神木县高家堡镇石峁遗址重大考古发掘成果。通过两年多的系统调查和发掘,考古人员确认陕西神木石峁遗址是国内最大的史前遗址。中科院考古研究所等专家用“震撼、兴奋、石破天惊”等词汇来评价这一重大考古发现。

这次考古发掘确认了体量巨大、结构复杂、构筑技术先进的门址、石城墙、墩台、“门塾”、内外“瓮城”等重要遗迹,出土了玉器、壁画及大量龙山晚期至夏时期的陶器、石器、骨器等重要遗物。

重要大发现有三方面,一是发现了六件完整的玉器。奇特的是,这些玉器都是砌在石墙内部。石峁的玉器在世界上非常有名,流散在外的有4000件左右,但通过考古发掘发掘出玉器这在石峁遗址还是首次。可以说,这就就为流散在世界上的石峁玉器找到了“家”。二是在一段石墙墙根底部的地面上,发现了成层、成片分布的壁画残块100余块,部分壁画还附着在晚期石墙的墙面上。这些壁画以白灰面为底,以红、黄、黑、橙等颜色绘出几何形图案,最大的一块约30厘米见方。还有值得注意的是,在下层地面下发现集中埋置人头骨的遗迹两处,都有24个头骨。经初步鉴定,这些头骨以年轻女性居多,部分头骨有明显的砍斫痕迹,个别枕骨和下颌部位有灼烧迹象。这两处集中发现的头骨可能与城墙修建时的奠基活动或祭祀活动有关。齐家文化的墓地与村庄在一起,大多数墓葬为单人,但亦有成年男女合葬,合葬之中男性为仰身直肢,女性则呈蜷曲姿态,墓中大多有石器与陶器作为陪葬。此外,地面上发现类似于宗教建筑的石造建筑。

红陶鸟形器:红陶鸟形器齐家文化的陶器中,有许多雕塑成动物形象的作品,其中以鸟形的为主。这件器物外形似一只水鸟,腹部丰满,曲线起伏变化,犹如在水中游动,简洁生动。

4000年前地震场景遗址:在喇家遗址博物馆,距今约4000年的一场突发地震现场发掘后,完整保留下来,灾害场面惨烈,但母亲守护孩子、返身救助亲人的遗存更是穿越历史时空令人动容。