-

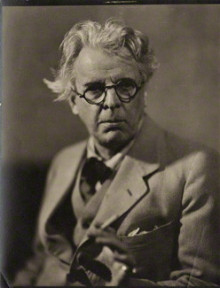

威廉·巴特勒·叶芝 编辑

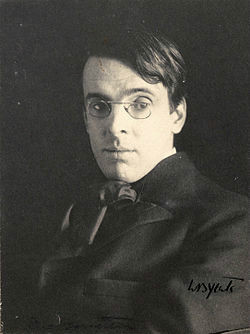

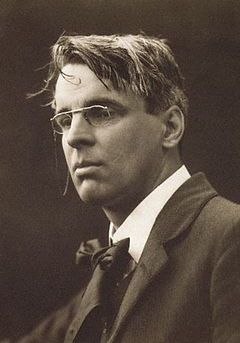

威廉·巴特勒·叶芝(1865年6月13日~1939年1月28日),亦译“叶慈”“耶茨”,爱尔兰诗人、剧作家和散文家,著名的神秘主义者,是“爱尔兰文艺复兴运动”的领袖,也是艾比剧院(Abbey Theatre)的创建者之一。叶芝的诗受浪漫主义、唯美主义、神秘主义、象征主义和玄学诗的影响,演变出其独特的风格。叶芝的艺术代表着英语诗从传统到现代过渡的缩影。叶芝早年的创作具有浪漫主义的华丽风格,善于营造梦幻般的氛围,在1893年出版的散文集《凯尔特的薄暮》,便属于此风格。然而进入不惑之年后,在现代主义诗人艾兹拉·庞德等人的影响下,尤其是在其本人参与爱尔兰民族主义政治运动的切身经验的影响下,叶芝的创作风格发生了比较激烈的变化,更加趋近现代主义了。

早年经历

叶芝出生于距离爱尔兰首都都柏林不远的山迪蒙,是一位肖像画家的儿子。他的童年分别在父母陪伴下度过,他祖父的房地产业在爱尔兰的斯莱戈郡。叶芝早期学习绘画,是伦敦艺术家和作家团体中年轻的一员,关注期刊《黄皮书》。他写了《摩沙达》(1886),一部诗歌戏剧;《乌辛的流浪》(1899)。这场运动最不朽的成就之一便是艾比剧院的成立。1889年,叶芝、格雷戈里夫人、马丁和乔治·摩尔创立的“爱尔兰文学剧场”(Irish Literary Theatre)。这个团体仅仅存在了两年,而且并不成功。在两位拥有丰富戏剧创作经验的爱尔兰兄弟威廉·费依和弗兰克·费依以及叶芝不计报酬的秘书安妮·伊丽莎白·弗莱德里卡·霍尔尼曼(一位曾经于1894年参与过萧伯纳《武器与人》在伦敦首演的富有的英国女人)的鼎力协助下,这个团体成功打造了一个崭新的爱尔兰国家戏剧界。在著名剧作家约翰·米林顿·辛参与进来以后,这个团体甚至在都柏林靠戏剧演出赚到了不少钱,并于1904年12月27日修建了艾比剧院。在剧院的开幕之夜,叶芝的两部剧作隆重上映。从此以后一直到去世,叶芝的创作生涯始终和艾比剧院相关。他不仅仅是剧院的董事会成员之一,同时也是一位高产的剧作家。

在1902年,叶芝资助建立了丹·埃默出版社,用以出版文艺复兴运动相关的作家作品。这个出版社在1904年更名为库拉出版社。出版社存在至1946年,一直由叶芝的两个姐妹经营,总共出版了70本著作,其中的48本是叶芝自己写的。1917年的夏天叶芝和当年的冈小姐重逢,并且向她的养女求婚,但是遭到了拒绝。9月份,他改向一位英国女人乔治·海德里斯求婚,她答应了。两人在当年的10月20日结婚。不久,叶芝买下了位于库尔公园附近的巴列利塔,并很快将其更名为“图尔巴列利塔”。叶芝余生中的大部分夏季都是在这里度过的。1919年2月24日,叶芝的长女安·叶芝在都柏林出生。安继承了母亲的智慧、宁静与友善,以及父亲不凡的艺术天赋,后来成为一位画家。

政治生涯

叶芝通过庞德结识了很多年轻的现代主义者,这使得他中期的诗作已经远离了早期的《凯尔特曙光》时的风格。他对政治的关注也已经不再局限于文艺复兴运动早期他所醉心的文化政治领域。在叶芝早期的作品中,他灵魂深处的贵族立场体现无余。他将爱尔兰平民的生活理想化,并且有意忽视这个阶层贫穷孱弱的现实。然而一场由城市中的下层天主教徒发起的革命运动迫使叶芝不得不改变自己的创作姿态。叶芝新的政治倾向在《1913年9月》这首诗中得到了体现。这首诗抨击由詹姆斯·拉尔金领导的著名的1913年都柏林大罢工。在《1916年复活节》中,诗人反复吟诵:“一切都已改变/彻底改变/一种恐怖的美却已诞生。”叶芝终于意识到复活节起义的领袖们的价值就在于他们卑微的出身和贫困的生活。

整个1920年代和1930年代初期,叶芝无可避免的受到他的国家以及整个世界动荡局势的影响。1922年,叶芝进入爱尔兰参议院。在他的参议员生涯中,叶芝最主要的成就之一就是曾担任货币委员会的主席。正是这一机构设计了爱尔兰独立之后的第一批货币。在1925年,他热心的倡导离婚的合法化。1927年,叶芝在他的诗作《在学童中间》里如此描述作为一名公众人物的自己:“一位花甲之年的微笑的名人。”1928年,由于健康问题,叶芝从参议院退休。

当巴布罗·聂鲁达于1937年邀请他到马德里时,叶芝在回信中表明他支持西班牙革命,反对法西斯主义。叶芝的政治倾向非常暧昧。他不支持民主派,在晚年却也有意疏远纳粹和法西斯主义。然而纵观叶芝的一生,他从未真正接受或赞同过民主政治。同时,他深受所谓“优生运动”的影响。晚年生活

进入晚年后,叶芝逐渐不再如中年时一样直接触及和政治相关的题材,而是开始以一种更加个人化的风格写作。他开始为自己的家人儿女写诗,有的时候则描绘自己关于时间流逝、逐渐衰老的经历和心绪。收录在他最后一部诗集中的作品《马戏团动物的大逃亡》生动的表现了他晚期作品的灵感来源:“既然我的阶梯已经消失“我必须平躺在那些阶梯攀升的起点”。1929年之后,叶芝搬离了图尔巴列利塔。尽管诗人一生中的很多回忆都在爱尔兰国土之外,他还是于1932年在都柏林的近郊租了一间房子。晚年的叶芝非常高产,出版了许多诗集、戏剧和散文,许多著名的诗作都是在晚年写成的,包括一生的巅峰之作《驶向拜占庭》。这首代表性的诗作体现了叶芝对古老而神秘的东方文明的向往。1938年,叶芝最后一次来到艾比剧院,观赏他的剧作《炼狱》的首映式。同年,他出版了《威廉·巴特勒·叶芝的自传》。晚年的叶芝百病缠身,在妻子的陪伴下到法国休养。然而最终还是于1939年1月28日在法国曼顿(Menton)的“快乐假日旅馆”逝世。他的最后一首诗作是以亚瑟王传说为主题的《黑塔》。逝世之后,叶芝起初被埋葬在罗克布罗恩(Roquebrune)。1948年9月,人们依照诗人的遗愿,将他的遗体移至他的故乡斯莱果郡。他的坟墓后来成了斯莱果郡的一处引人注目的景点。他的墓志铭是诗人晚年作品《本布尔宾山下》的最后一句:“冷眼一瞥/生与死/骑者/且前行!”原句是"Cast a cold eye,on life, on death, horseman, pass by!"叶芝生前曾说斯莱果是一生当中对他影响最深远的地方,所以他的雕塑和纪念馆也将地址选在这里。著名的悼念叶芝的诗句:“疯狂的爱尔兰将你刺伤成诗”。

作品 | 年份 | 作品 | 年份 |

|---|---|---|---|

《摩沙达》 | 1886年 | 《凯尔特曙光》 | 1893年 |

1888年 | 《心灵的欲望之田》 | 1894年 | |

《乌辛之浪迹及其他诗作》 | 1889年 | 《诗集》 | 1895年 |

《经典爱尔兰故事》 | 1891年 | 《神秘的玫瑰》 | 1897年 |

1892年 | 《苇间风》 | 1899年 | |

《善恶之观念》 | 1903年 | 《责任》 | 1914年 |

《七重林中》 | 1903年 | 1916年 | |

《发现》 | 1907年 | 《库利的野天鹅》 | 1917年 |

《绿盔及其他诗作》 | 1910年 | 《宁静的月色中》 | 1918年 |

《挫折的诗歌》 | 1913年 | 《迈可·罗拔兹与舞者》 | 1921年 |

《四年》 | 1921年 | 《自传》 | 1926年 |

《猫和月光》 | 1924年 | 《十月的爆发》 | 1927年 |

《灵视》 | 1925年 | 《塔楼》 | 1928年 |

《疏远》 | 1926年 | 《回梯与其他诗作》 | 1933年 |

《剧作选集》 | 1934年 | 《最后的诗及两部剧作》(死后出版) | 1939年 |

《三月的满月》 | 1935年 | 《气锅中》(死后出版) | 1939年 |

《新诗》 | 1938年 |

作品时间 2018年6月30日

《当你老了》是一本2018年6月三秦出版社出版的图书,作者是叶芝。

-

丽达与天鹅

作品时间 2017年3月30日

-

《丽达与天鹅》是四川文艺出版社出版的一部威廉·巴特勒·叶芝的诗集,收录有约150首诗作。

-

苇间风

作品时间 2005年4月1日

-

《苇间风》是爱尔兰作家威廉·巴特勒·叶芝的作品,是一部诗集。

-

A Vision

作品时间 2015年5月19日

-

In the Seven Woods

作品时间 2010年2月22日

-

Contents: In the Seven Woods; Old Age of Queen Maeve; Baile and Aillinn; The Arrow; Folly of Being Comforted; Withering of the Boughs; Adam's Curse...

-

The Wind Among the Reeds

作品时间 2009年4月10日

-

ALL things uncomely and broken, all things worn out and old, The cry of a child by the roadway, the creak of a lumbering cart, The heAVy steps of t...

-

幻象

作品时间 2006年11月

-

献辞 导言 卷一:哈里发所学的 卷二:哈里发所拒绝学的 卷三:鸽子或天鹅 卷四:普路托之门 译后记 附录1:1923年诺贝尔文学奖授奖辞 附录2:受奖演说 附录3:叶芝生平年表 威廉·巴特勒·叶芝

叶芝的早期诗歌创作包括他从1883年起在《都柏林大学评论》(Dublin University Review)上发表的诗歌,直到1899年出版的《芦苇中的风》(The Wind Among the Reeds)为止。初入诗道,叶芝接受的是后期浪漫主义的传统。对他深具影响的是前拉斐尔派诗人及其后继者,其中的威廉·莫里斯可以说是叶芝的最主要的影响者。莫里斯是叶芝的朋友,他对叶芝的影响在《莪相的漫游及其他》(The Wanderings of Oisin and Other Poems,1889)中最为明显。布莱克和雪莱也对叶芝早期的诗歌产生过影响,因为叶芝曾编选过布莱克的诗集(1893)。这些诗人在作品中表达的信念及情感使叶芝深有感触。然而,尽管叶芝的早期诗歌属于自十九世纪发展而来的英国浪漫主义传统,但由于其爱尔兰背景,他的早期诗歌以其独特的爱尔兰题材而有别于英国浪漫主义诗歌。这两者的结合产生了叶芝独特的早期风格:韵律感强烈,充满柔美、神秘的梦幻色彩;诗中所述人物则多为爱尔兰神话与传说中的英雄、智者、诗人以及魔术师等。同时,这些诗表现出一种忧郁抒情的氛围,笔触颇似雪莱。对于年轻敏感的叶芝而言,诗就是梦,梦能保护俗世中的诗人,而他从孩童时就沉浸于其中的爱尔兰神话与民间故事则是他寻梦的遥远去处。这一时期的主题大多为回忆和梦想,其顶峰之作也许就是“茵尼斯弗里岛”(“The Lake Isle of Innisfree”)。此诗可谓叶芝白日梦的杰作,实际上反映的是诗人对故乡爱尔兰的一种思恋情绪。其广为传诵的部分原因也许就在于其彻底的浪漫主义主题和独特的语言风格。

叶芝中期创作的诗歌主要包括《在七片树林里》(In the Seven Woods,1904)《绿色头盔及其他》(The Green Helmet and Other Poems,1910)《责任》,(Responsibilities,1914)《库尔的野天鹅》,(The Wild Swan at Coole,1917,1919)以及《迈克尔·罗巴茨与舞蹈家》(Michael Robartes and the Dancer,1921),其时间跨度约为1899年《芦苇中的风》出版之后至1926年《幻象》(A Vision,1925)出版之前。关于叶芝诗歌时期的划分,并没有截然的界限,主要以其诗歌主题、风格变换为参照。正当叶芝感到早期风格已到顶点,而新的发展方向尚未明确时,艾兹拉·庞德进入了叶芝的生活圈子,并对其新风格的形成产生了很大影响。这种影响直接导致了叶芝中期诗歌中有一种新的精微的具体性,这一特点同庞德的意象派诗歌有共通之处。这种变化不仅表现在内容上,也表现在措词上,其结果就是一种新的质朴无华的、具体的风格。它更关注精神的意象和细节,所表现的情感也更为明确。

这一时期,叶芝开始用贵族的理想观点来衡量爱尔兰民族主义的革命者及爱尔兰大众,其结果只能是失望。在叶芝看来,暴力、内战并非爱国的表现,而是“黄鼠狼洞里打架”。他觉得爱尔兰民族主义运动的领导人缺乏在约翰·奥利里身上所体现出来的那种爱尔兰传说中的高贵和古老的英雄主义气质。对爱尔兰政治的失望使得叶芝改变了他的诗风。早期寓言般的梦想被抛弃了,他的诗更加现实、复杂、世俗化,逃往“茵尼斯弗里岛”已是大可不必。他早期的象征主义柔弱无力,必须注入新的活力;而他的新象征主义实际上是一种对神秘中的秩序的追求。为此,叶芝发展了一种神秘的历史循环论,集中表现在《幻象》(1926)一书中。叶芝认为:历史的发展周而复始,当一个周期完成后,又进入下一个周期,如此不断循环。他的许多诗歌就是这种历史理论的直接说明。 叶芝后期诗歌的风格更为朴实、精确,口语色彩较浓厚,多取材于诗人个人生活及当时社会生活中的细节,且多以死亡和爱情为题,以表达某种明确的情感和思索。后期诗歌包括诗集《钟楼》(The Tower,1928),《盘旋的楼梯》(The Winding Stair,1929),《三月的圆月》(A Full Moon in March,1935)和《最后的诗歌及两个剧本》(Last Poems and Two Plays,1939)。《钟楼》收集了叶芝的一些内涵最丰富的诗,如:“驶向拜占庭”(Sailing to Byzantium)、“钟楼”、“内战冥想”(Meditations in Time of Civil War)、“1919”、“丽达与天鹅”以及“在学童们中间”(Among School Children)。对于叶芝来说,生活与艺术是一种冲突。随着年纪不断增大,年龄与欲望又成为一对矛盾。在“驶向拜占庭”一诗中,诗人构造了日渐衰老的肉体的渴望与灵魂对自由的向往。诗中,一位老人拒绝了年轻人的感官世界,表明渴望摆脱肉体束缚而追求永恒的艺术世界的愿望。在“在学童们中间”一诗中,他也谈到了时间与人生的问题。而“丽达与天鹅”则又使他回到《幻象》中的历史循环这一主题上。《弯弯的楼梯》(1933)包括了一些很优秀的哲理诗,如“自我与灵魂的对话”(A Dialogue of Self and Soul),但也有一些是回忆过去的诗歌,包括对朋友的怀念。其中“库尔庄园与巴利里”(Coole Park and Ballylee,1931)一诗谈到诗人与格雷戈里夫人的友谊与他们的文学功绩。诗云:

我们是最后的浪漫主义者,选择了

传统的神圣与美好为主题。

这“最后”意味着一个历史时期的结束,叶芝在文学史中为自己提前找到了位置。《三月的圆月》(A Full Moon in March,1935)包括一组称为“超自然的歌”的文学诗。这些诗浓缩了叶芝的思想,语言简朴。其中“人的四个年龄阶段”一诗体现了幻想中的思想,也反映了对人类文明的思考。

叶芝的理论成就主要表现在《诗的象征》一文中,但他并不是一个理论家。《幻象》中的思想也并非什么完整的理论,而是个人色彩很浓厚的一种价值观念。叶芝是个诗人,他的成就在于那多样性的诗歌,丰富的题材与想象。此外,娴熟的技巧也是他吸引读者的重要原因。可以说叶芝统治了19、20世纪交替时期的爱尔兰诗歌。

神秘主义

“神秘主义”一词是从拉丁文“occulo”(意为“隐藏或隐蔽”)派生而来的,

其基本含义是指能够使人们获得更高的精神或心灵之力的各种教义和宗教仪式,但未确定其参加。神秘主义包括诸多理论和实践例如玄想、唯灵论、“魔杖”探寻、数灵论、瑜伽、自然魔术、自由手工匠共济会纲领、巫术、星占学和炼金术等。

叶芝一生都对神秘主义和唯灵论有浓厚的兴趣。1885年,叶芝和一些朋友创立了“都柏林秘术兄弟会”。这个组织在6月16日召开了第一次集会,叶芝是领袖。同年,都柏林的神智学会馆在通灵法师婆罗门·摩西尼·莎特里的组织下正式开放,叶芝于次年参加了他的第一次降神会。之后,叶芝沉迷于炼金术和通神论。1890年他加入金色黎明秘术修道会,并于1900年成为该会的领袖。在结婚以后,叶芝夫妇曾经尝试过风靡一时的无意识写作。叶芝的神秘主义倾向在他的名诗《丽达与天鹅》中体现得尤为明显。这首短诗从希腊神话中取材,讲述得是宙斯幻化成天鹅与美女丽达结合并生下两个女儿的故事(一是著名的海伦,引发了特洛伊战争;一是克吕泰涅斯特拉,希腊军队统率阿迦门农的妻子)。这一母题在西方文学艺术作品中曾反复出现。关于叶芝创作这首名作的初衷,西方评论界曾有过各种不同的诠释和解读,有的认为是“历史变化的根源在于性爱和战争”,有的则认为是“历史是人类的创造力和破坏力共同作用的结果”。西方主流的文学史将《丽达与天鹅》作为象征主义诗歌里程碑式的作品。

在叶芝的神秘主义思想形成过程里,凯瑟琳·泰楠的影响不可谓不大。泰楠是一位才华横溢的女诗人,叶芝早年和她过从甚密。正是在泰楠的影响下,叶芝频繁的参加各类神秘主义组织的活动。泰楠一生都很仰慕叶芝的才华,而叶芝却在后来逐渐疏远了她。叶芝的神秘主义倾向受印度宗教的影响很显著,他晚年甚至亲自将印度教《奥义书》译成英文。通灵学说和超自然的冥思则成为叶芝晚期诗歌创作的灵感来源。一些批评家曾抨击叶芝诗作中的神秘主义倾向,认为其缺乏严谨和可信度。W·H·奥登就曾尖锐的批评晚年的叶芝为“一个被关于巫术和印度的胡言乱语侵占了大脑的可叹的成年人的展览品”。然而正是在这一时期,叶芝写出了他一生中很多最不朽的作品。若想理解叶芝晚年诗作的奥妙,就必须要了解他于1925年出版的《灵视》一书的神秘主义思维体系。今天,人们通过阅读这本书来理解叶芝后期的诗作,却不把它当作一本宗教或哲学的著作。

现代主义

威廉·勃特勒·叶芝1913年,叶芝在伦敦结识了年轻的美国诗人艾兹拉·庞德。事实上,庞德来伦敦有一部分便是为了结识这位比他年纪稍长的诗人。庞德认为叶芝是“唯一一位值得认真研究的诗人”。从1913年到1916年,每年冬天叶芝和庞德都在亚士顿森林的一个乡间别墅中度过。这段时间里庞德担任叶芝名义上的助手。然而当庞德未经叶芝的允许擅自修改了他的一些诗作,并将其公开发表在《诗》杂志上后,两位诗人的关系便开始恶化了。庞德对叶芝诗作的修改主要体现出他对维多利亚式的诗歌韵律的憎恶。然而很快两位诗人都开始怀念双方共事、互相学习的日子。尤其是庞德从欧内斯特·费诺罗萨的寡妇处学到的关于日本能乐的知识为叶芝即将创作的贵族风格的剧作提供了灵感。叶芝创作的第一部模仿了日本能乐的剧作是《鹰之井畔》。他于1916年1月将这部作品的第一稿献给庞德。

现代主义对叶芝诗作风格的影响主要体现在:随着时间的推移,诗人逐渐放弃早期作品中传统诗歌样式的写作,语言风格也越来越冷峻,直接切入主题。这种风格上的转变主要体现在他的中期创作中,包括作品集《七片树林》、《责任》和《绿盔》。

1923年叶芝荣获诺贝尔文学奖,由瑞典国王亲自颁奖。他在两年之后发表了一首短诗《瑞典之丰饶》,以表达感激之情。1925年,叶芝出版了一本呕心沥血的散文作品《灵视》,其中他推举柏拉图、布列塔诺以及几位现代哲学家的观点来证实自己的占星学、神秘主义及历史理论。

写作思想

雪莱的诗对叶芝产生了很大影响。后来,叶芝在一篇关于雪莱的文章中写道:“我重读了《解放了的普罗米修斯》,在世界上所有的伟大著作之中,它在我心里的地位比我预想得还要高得多。”叶芝早期还受到彼时爱尔兰著名的芬尼亚组织(Fenian)领袖约翰·奥里亚雷的影响。诗人晚年曾说,奥里亚雷是他所见最“风流倜傥的老人”,“从奥里亚雷的谈话以及他借我或送我的爱尔兰书籍中,成就了我一生的志业。”在奥里亚雷的介绍下,叶芝认识了道格拉斯·海德和约翰·泰勒。奥里亚雷于1893年成立盖尔语联盟(Gaelic League),致力于保存并推广爱尔兰语言的使用。

在他的眼里,“生命是一个过程,正如诗歌一样。当你青春年少时,生命就像枝叶婆娑的绿树,在夏日的流风中欢快地歌唱,快乐却缺乏思想的沉淀;而当你年老了,你的生命枝叶现出繁华落尽的凋零,但是你遒劲的枝干,通过根蒂和大地紧密相连,那就是你的根本所在,这种对生命的认识,只有在生命最后才能真正领悟。而叶芝对爱情也是终生追索不已。只有一个人爱你那朝圣者的灵魂,爱你衰老了的脸上痛苦的皱纹”,这是叶芝的《当你老了》里最为有名的诗句,也是他流传最广的诗歌,表达了对女演员茅德·冈的一生不懈的追求。

早期的叶芝,对缪斯充满着无限的向往,抒发了爱情的不幸。他写道:“在那里岁月会遗忘我们,悲哀不再来临;转瞬就会远离玫瑰、百合和星光的侵蚀,只要我们是双白鸟,亲爱的,出没在浪花里。然而这种追求总是那么空茫,那么充满浪漫蒂克,还没有承担起丰富人生的痛苦和普遍的真理。”

他的诗歌从早期的自然抒写,到晚年的沉思凝练,真正完成了一场思想和艺术的修炼。正如他在获得诺贝尔文学奖时的感言:“现在我已经苍老,而且疾病缠身,形体不值得一顾,但我的缪斯却因此而年轻起来。”在他看来,“除了太阳一无所有,然而他没有逃避现实,也不安于现实。他深知,只有把针扎在肉里,穿针引线,血泪迷蒙,才能走到上帝面前。”在《驶往拜占廷》里,叶芝在剖析自己:“一个衰颓的老人只是个废物,是件破外衣,支在一根木棍上,除非灵魂拍手作歌,为了它的皮囊的每个裂绽唱得更响亮。为了追求真理,他对自己冷酷无情,勇于暴露自己人性的弱点。”

在叶芝的身上,可以看到但丁的《神曲》、歌德的《浮士德》、莎士比亚的悲剧里表现出来的,为追求真理而穷尽毕生不懈的努力。叶芝最终没有达到那些伟大诗人的高度。在《悼念叶芝》中的说:“叶芝辛勤耕耘着诗歌,把诅咒变成了葡萄园”;卡夫卡说:“每个人都必须从自己内心一次又一次地生产真理,否则他就会枯萎。叶芝以毕生来追求真理,即使那不是终极真理,但他至少做到无悔于一生。”

威廉·巴特勒·叶芝是20世纪现代主义诗坛上与T·S·艾略特各领风骚的爱尔兰诗人,其创作理论和实践对现当代的影响无疑是深远的。他被艾略特称为“我们时代最伟大的诗人”。他因对爱尔兰文艺复兴做出的杰出贡献而于1923年获得诺贝尔文学奖。他的创作风格对埃兹拉·庞德、詹姆斯·乔伊斯甚至艾略特都产生过较大影响,即使在当代,他的作品集如《苇间风》(The Wind Among the Reeds)仍为无数外国读者争相传诵。

叶芝作为后期象征主义的代表,其作品的现代性却颇具争议。分析叶芝作品的浪漫主义抒情传统,并结合其象征主义的发展和面具理论的应用,可以看到叶芝不断追求自我创新的现代性。叶芝象征主义的发展,本身体现了从浪漫主义到现代主义的过渡。叶芝的浪漫主义传统和现代性的对立统一。浪漫主义抒情是他的本质,而象征主义的发展和面具理论的应用则体现了诗人不断自我否定和创新的精神。某些批评家因为叶芝作品中缺乏城市印象所以否认其现代性。此观点实际上是对现代主义本质的误解。从象征主义的观点看,无论城市还是叶芝笔下的爱尔兰斯莱哥乡村,都仅仅是内在情感的客观对应物而已——一种对资本主义社会矛盾和人的异化危机的逃避和反抗。叶芝的这种独特性不仅使他的那路诗在以艾略特为代表的“反抒情”现代诗歌中显得如此出类拔萃,卓尔不群,而且在后现代主义接过现代主义的旗帜之后仍然保持着旺盛的生命力。

2008年,威廉·巴特勒·叶芝的笔记本在爱尔兰国家图书馆展出,展览的主题是“诗人威廉·巴特勒·叶芝的生活和作品”。笔记本摊开的那一页展现的正是冈小姐写给叶芝的信。在展览中心,竖立着茅德·冈小姐的雕像。

在展览的四部影片中,叶芝是一位公共人物、诗人、情人、神秘主义者,也是一位获得了巨大文学成就,但又有些古怪和自负的人。这次展览会也被看成是对叶芝家庭的一个感谢之举。在诗人1939年离世后,他的夫人,乔治,开始陆续将他的文稿赠给了爱尔兰国家图书馆。他们的儿女在去世前也继续将父亲的作品作为礼物捐赠给图书馆。

2015年,是爱尔兰国民诗人威廉·巴特勒·叶芝诞辰150周年,从他的故乡小镇斯莱戈到爱尔兰首都都柏林再到南美甚至非洲,喜爱叶芝的读者先后发起了创意纷呈的活动来纪念这位诺贝尔文学奖得主和伟大的浪漫主义诗人。