-

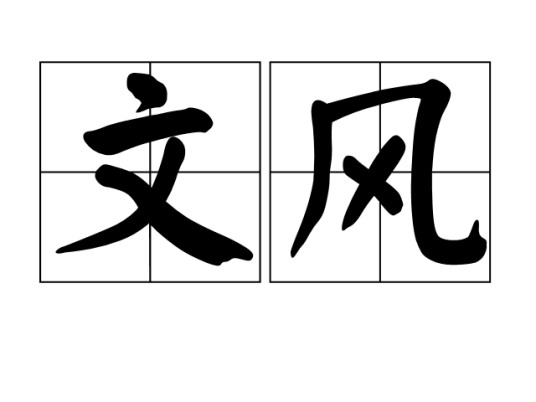

文风 编辑

拼音:wén fēng

∶使用语言文字的风格文风潇洒

1. 文章的风格。

南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·风骨》:“意气骏爽,则文风清焉。”

宋 韩琦 《欧阳修墓志铭》:“ 景祐 初,公与 尹师鲁 以古文相尚……於是文风一变,时人竞为模范。”

清 冯桂芬 《重儒官仪》:“数年文风不日上,士习不丕变者,未之闻也。”

2. 使用语言文字的作风。

毛泽东 《整顿党的作风》:“学风和文风也都是党的作风,都是党风。”

3. 学文的风气。

鲁迅 《且介亭杂文·病后杂谈之馀--关于“舒愤懑”》:“不但藏之内廷,还颁之文风颇盛之处,使天下士子阅读。”

4. 文德教化之风。

唐 王勃 《上武侍极启》:“攀翰苑而思齐,傃文风而立至。”

前蜀 韦庄 《和郑拾遗秋日感事》:“文风销剑楯,礼物换旂裳。”

《老残游记》第七回:“我们这 东昌府 ,文风最著名的。所管十县地方,俗名叫做‘十美图’,无一县不是家家富足,人人弦歌。”

文风折射的是党风政风,关系党的形象,关系事业成败。

我们党对改进文风问题历来高度重视。中央反复强调,一定要下决心改进文风,提倡“短实新”、反对“假长空”。这看似形式上的革新,实则是党风政风的转变,体现了我们党求真务实的执政理念。我们应该有这样一个共识,文风一定要改、下决心改,不改就没有出路。

知之非难,行之不易。现实生活中,不良文风“冰冻三尺,绝非一日之寒”。我们说有些讲话、文章不太好,不是因为词藻不够多、句子不够美,主要是内容上、方法上有毛病,归根到底是思想保守、能力不足造成的。

有些人秉持“中庸之道”,思想深处怕犯错,“不求有功,但求无过”,便常常表些不咸不淡的态,写些不痛不痒的文,“八股腔”一开,多是正确的废话、好听的虚话,管用的东西却少得可怜。

有些人奉行“拿来主义”,思想慵懒僵化,只会鹦鹉学舌、照抄照搬,不善结合实际,不愿深入思考,往往陷入文牍主义的窠臼。

有些人喜好长篇大论,热衷卖弄文笔,总觉得洋洋洒洒学问才算深,滔滔不绝水平才算高,“芝麻大的核,西瓜大的壳”,殊不知听众、读者早已昏昏欲睡。

凡此种种,屡见不鲜。

不良的文风助长形式主义、影响工作效率,降低党在群众中的威信,削弱党的执政基础和执政成效。如果对这种沉疴痼疾不下猛药、不动手术,就会危害党的肌体。

文风背后是思想。改文风不仅是方法论问题,也是世界观和党性修养问题。说短话、说新话、说老百姓的话,不那么“系统全面”,却一针见血,更易被群众接受;讲真话、讲实话、讲管用的话,不那么“明哲保身”,却更易形成真知灼见。

好的文风来源于实践。毛泽东同志曾经说过:“没有满腔的热忱,没有眼睛向下的决心,没有求知的渴望,没有放下臭架子、甘当小学生的精神,是一定不能做,也一定做不好的。”因此,改文风必须转作风,只有树立群众观点,增强群众感情,深入基层一线,认真调查研究,才能做到言之有物、言之有理、言之有情。

改文风不是简单地做一个减法,它不仅要求形式内容上的“短实新”,更要求思想观念上的“转正改”,还要有制度机制做保障。党员领导干部要走在前列、作出榜样,坚决改、带头改,推动形成一级带一级、层层改文风的良好氛围。惟其如此,改文风才不会一阵风,改文风才能改出新风、改出成效,打动群众、赢得群众。