-

李志敏 编辑

李志敏(1925年4月-1994年4月12日),北京大学法律系教授,著名法学家、书法家。北京大学燕园书画协会(北京大学书画协会前身)首任会长,中国书法家协会理事、中国书协艺委会副主任,北京书法家协会第一副主席。

早年求学于武昌艺专,学习书法、绘画,后专攻书法,是当代草书大家、书法理论家。精研文史,擅长真草隶和艺术理论,尤精狂草,著有三春堂《书论》、《草论》,是“引碑入草”的理论首创者和实践开创者。与沈尹默合称“北大书法史两巨匠”,有当代草书“南林北李”(林散之、李志敏)之誉。

在20世纪书坛,李志敏是具有代表性和学术研究价值的书法大家。与其他书家相比,其不仅在当代书法史上,开创了引碑入草新路,填补了20世纪狂草史空白,促进了当代书法理论的发展,而且在国际书法交流史上,精通英、法、德、俄四国外语的他,也以无出其右的外语优势和博大深邃的国际视野,开改革开放时代书法艺术交流之先河,推动了中国书法在世界上的传播。

选择了狂草,就选择了寂寞。狂草曲高和寡、知音难觅,却是揭示书法家内心世界的“密电码”。 李志敏生前在谈到自己的书法之路时说过:“我不在乎现在,在乎三百年后。” 关于李志敏意义我要讲四句话。

第一句是孔子的话,“古之学者为己,今之学者为人”。荀子后来解释,“为己之学”是君子之学。“为人之学”是小人之学。“为己之学”是“入乎耳,著乎心,布乎四肢,行乎动静”。“为人之学”则是“入乎耳,出乎口”。“为己”是“欲得之于己”,在修身,说到底就是做自己。因为人生在世第一做不得神,第二做不得物,第三也做不得别人,只能做自己。那如何做好自己,只能学,只能修身。书法无疑是修身理性,提升生命境界,做好自己的优良方法或途径。因此我常说书法是一个学者、一个文人基本素质的体现。不必张扬,不必显摆,不必作秀,不必像某些经常见诸报端,见诸荧屏的“为人”者那样,四处招摇,不知深浅,玩名词、概念。李志敏先生是君子,是传统型的“为己”的学者,是真正意义的书法家。第二句是米芾的话,书法“贵形不贵作,作入画,画入俗;贵形不贵苦,苦生怒,怒生怪”。书法实践历史上一直有此两路,而由来为人所不齿。我称其为“不明道”,“不入流”。而当今却有不少人亦然热衷此道,鼓努为力,非俗即怪。或弄姿作态,装腔作势,摆弄牵扯,“经营位置”;或胡涂乱抹,飞毛乍翅,任笔成形,而美其名曰:追求视觉冲击力。俗哉!怪哉!恶哉!李志敏先生是“贵形”者,是形不美誓不休的艺术创造者。李先生书法激而不厉,狂而不怪,放而有节,沉而不滞。虽稍失刚狠,并不为过,恰性情所致。李志敏书法有本,本于碑学。米芾说过“碑不可学”。因为碑是刀刻的,而书法毕竟是毛笔的表现。如一意学碑,模仿刀法,势必棱角毕现,失于刚狠。李志敏书法很独到,他由此及彼过渡得很好。他的草书不滞涩,很流畅。点画有力度,沉而不浮;结字或出奇而不怪;布白非如“算子”,而是“星光闪烁”。总之大墨淋漓,气象刚严。

第三句是于右任的话,“国画无定法而有定理”。我要说这是艺术之通理,书法自不例外。而用之评价李志敏书法尤为合适。我国由来不重方法论,“庖丁解牛”,“解衣盘礴”等等即其谓也,这其实正是艺术的高境界。李志敏先生正是步入此一境界的艺术家。虽然有些人对李先生书法不以为然,或有非议,比如赵朴初先生就曾对李先生书法提出批评。但我们认为除去见仁见智原因外,多少还是因为有些人对书法之“理”缺乏应有认识。什么是书法的“定理”?还是孙过庭说的“人书俱老”,即内实,老到,点画质量高;结字高古,字字有出处;章法行气贯通,血脉相连。李志敏做到了。

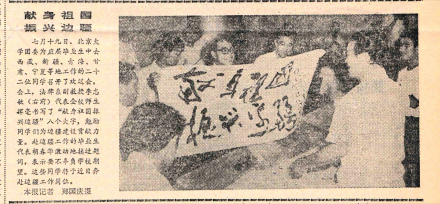

1983年李志敏为赴边疆毕业生挥毫,胡春华接题词,李克强主持会

1983年李志敏为赴边疆毕业生挥毫,胡春华接题词,李克强主持会

毕生致力于草书探索,所作纵横恣肆,气势贯通。作品为各地博物馆、纪念馆、书画院收藏及收入《中国书画》、《中国现代书法选》、《中国古今书法选》和日本出版的《中国书画家作品选》等,或被刻石。其中《中国当代著名书家》(一九九二年五月出版)一书载文专门介绍其书法。发表《论书法的神韵》、《谈魏碑的临习》、《泰山碑刻赞》等论文。他的许多书法作品作为北大珍品赠予国际友人,他于1985年应邀访问日本,交流书艺,1988年应邀在华盛顿大学讲学,作书法专题讲演。

1986年,在暑假的北大常委扩大会上通过了大力宣扬“勤奋、严谨、求实、创新”八字学风的决定。其实,在前两年学生们“读书无用论”思潮最严重的时候,时任教务长的王学珍和党委办公室副主任的赵存生等人就已经讨论出来用这八个字来概括北大应提倡的学风了,但当时没有广泛宣传。倒是时任国家教委副主任的彭佩云,在一次全国性的教育会议上将它宣扬了,所以一定程度上它成为全国学校应有的学风,甚至成为有的学校的“校训”。从此,大饭厅外就有了书法家、法律系李志敏教授所书的这八个苍劲的草书大字,《北京大学校刊》报头旁白上也刊登了此八个字,成为北大人人都要努力遵行的学风,不少人甚至以为这就是北大“校训”。

1988年,启功先生当选为北京书法家协会名誉主席,在他的郑重提议下,李志敏先生当选为北京书法家协会第一副主席兼任评审委员会主任,柳倩、蓝玉崧、谷溪为评审委员会副主任,卜希阳、尹瘦石、吴未淳、欧阳中石、秦公、袁其微、徐焕荣、康殷为评审委员。两人与其他书道好友一起将书法协会发展壮大,助推中国书法的发展繁荣,影响日盛。

上世纪80年代,一次北大美术社请校外顾问廖静文、钱绍武、范曾出席完“红楼画展”评奖活动已是晚饭时刻,只好来到北大当时唯一对外的燕春园餐厅。那是寒冷的十二月,夜色降临,北风呼啸,涮羊肉的锅子已经摆好,一桌人一定饥肠辘轳,可多数人都客气着,特别是学生辈虽早已不断地咽着难以自禁的口水可还是装作不饿地硬撑着。几位北大美术社的学生谁也掏不出这顿饭钱,那时侯太贫寒了,最后是李志敏先生自掏腰包解围的,其实李先生那时也不宽裕的,至今还记得范曾用馒头沾着羊肉汤玩笑地说:“涮羊肉改成涮馒头了。”还有一次北大美术社请华君武来北大作讲座,李志敏作为美术社顾问老师迎接。美术社的李晓峰、刘小刚等同学看到李志敏先生刚刚从厕所出来,一边系着裤扣,一边赶上前去与华老握手,李先生不拘小节得让人想到《庄子》的“解衣盘礴”。1990年秋由北京大学艺术教研室发起开办了首届书法艺术研究班。这是北京大学建校以来面向全国招生的首届书法艺术研究班,共有来自全国各地100余名学员来北大深造。这届研究班由李志敏先生任总指导,陈玉龙、杨辛、季羡林、袁行霈、张辛(此夫)、沈鹏、欧阳中石、钱绍武、张振国(翁图)等为主要师资力量。启功先生对这届研究班也给予了大力支持,还推荐了不少后学来研究班学习。赵朴初先生是佛教界的领袖,也积极参与推动书法的繁荣。鉴于当时赵朴初先生年事已高,李志敏先生和杨辛先生,及当时还是北大青年教师、后为当代文人书法领军人物的张辛等,多次上门与赵朴初先生切磋书法问题,留下不少难忘的瞬间。赵朴初先生后来视李志敏先生为当代书法的扛鼎者、引领人,还多次对李先生开创的“引碑入草”提出可贵的建议。

结字又分两种:一是左高右低型,一是右高左低型,这两种结构也带动了线走向了多维方向,再加上字体的左右倾斜,动感、旋律都被带出来了。这里左高右低型结字与泛常结构不同,字形的左高右低是一方面,高妙处在于整个字中的所有横线条也呈现出左高右低之势,给欣赏者造成一种心理上的失重感、跌宕态,正是这种字形与线使李志敏的草书笔势比泛常书多了一个维度,气脉产生了摆动、回旋特征,一行字似乎都被带着旋转起来。欣赏这样的作品会感到一股奇崛之气。于是看他的书法会有难以认读的生疏感,因为他草书结构的形成是个性笔势带动下的结果,而不是结构决定笔势,笔势第一位的结果就是创作中会有足够的精力注目于行笔节奏的把握,笔线的长短、字的造型都要迎合于笔势,点、线、结构被当做书家触摸个性节奏、追索生动律动的材料,而不是目的——这是狂草书以势带形的主要特征。

李志敏草书开启了狂草的动力内核,当代书家很少企及。他的用笔旋律是那么的自然,了无挂碍。各种斜线的大量使用使其书写节奏、笔势与古今草书家拉开了距离,李志敏是真正体悟到草书境界和旋律者。

客观地说,李志敏的草书由于特殊的用笔和结字,造成用笔过于紧张、逼迫、压抑、收束,他的用线与其擅用顿挫笔法的碑书不同,中间没有起伏,是一笔拉过,比如说写一根线,他的用笔就注力于两端,起笔顿,收笔顿,线就是两点的连接,中间猛掣过去,与张瑞图、张海的用笔节奏类似,这样的用笔是特点,但是由于运用的有些过于偏执、果断,也就使其线条的“肉”感、“墨”气略有丧失,有“气促”之感。值得欣喜的是:他的笔势很丰富,比张瑞图丰富一些,一定程度可弥补作品的紧张感。

法籍华裔艺术理论家熊秉明曾提出一个问题:“为什么草书创新者极少见?”对狂草的创新需要在深厚的传统功力之上造就鲜明的个性风貌,这对书法家来说是极具挑战性的,而李志敏做到了。20世纪的书坛,李志敏开创了引碑入草的新路,填补了当时的狂草史空白,他的书法点画简省有力,线条老辣朴拙,用墨枯润交映,章法极具变化,促进了当代书法理论的发展。

如果李先生不是那么早过世的话还会更好的,有时候艺术家前进的步伐被人生的短暂无情地阻止了。但与现当代书家的艺术水准比较,他仍具有难以超越的艺术高度。他的书法造诣和境界,终会得到中国书法界和越来越多人的认同。