-

武英殿刻本 编辑

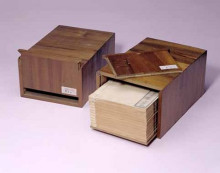

武英殿刻本是清代宫中刻书初承明内府经厂之余绪。康熙十九年(1680年)始,在西华门内武英殿设立刻书机构,直至清末。在长达200余年的历史中,武英殿先后刊行书籍数百种,此即“武英殿刻本”(简称“殿本”)之由来。

清代武英殿刻书是从明代的内府刻书发展而来的。明代经厂是明宫内府刻印中心,经厂本是明代内府本的代称,武英殿是清代内府刻印中心,武英殿刻本是清代内府本的代称,代表清代宫廷书籍的刻印水平。

虽然清初的许多内府本有着明显的明内府本特征,但明代经厂本和清代殿本仍不能同日而语,两着差别很大:明代经厂是由司礼监掌管的,由内廷太监管理和主持其事,他们的学识才质决定了经厂本的低档次;清代殿本则不同,他是由皇帝选拔全国最有学问的硕学鸿儒主持,工匠也是百里挑一的,由他们编纂、雕印、校刊和装潢的书籍自然高出经厂本。一大批精良殿本的问世,是中国版本史上一个划时代的事件。

康熙十九年(1680年)颁旨,设立武英殿造办处,专门负责内府图书的雕刻、印刷、装潢事宜,办公地点就设在武英殿。不久,康熙皇帝命侍臣刻造铜活字印书。铜活字刻造完成之后,排印的第一部内府书籍是历算书。

康熙四十五年(1706)年,陈梦雷独立编撰的一部大型书籍进呈皇帝御览。康熙皇帝很高兴,下令再加完善,于十年后(1716年)再次进呈。康熙御览之后,赐名《古今图书集成》,并于五十九年(1720年)命武英殿以铜活字印行,至雍正四年完成,共计印行64部。可惜清乾隆初年,因京师钱贵,这批铜活字被全部销毁用于铸钱了。