-

沙家浜镇 编辑

沙家浜镇,隶属江苏省苏州市常熟市,位于江苏省东南部,常熟市南部,行政区域面积70.24平方千米(2017年),常住人口57789人(2017年),辖2个社区、13个行政村。

沙家浜文化底蕴深厚,境内有唐市、横泾两座古镇,复社先驱杨彝、藏书家毛晋定居于此,明清时期产生进士举人40人。抗战时期沙家浜成为苏常太抗日游击根据地中心,新四军在此留下了战斗足迹。以沙家浜革命故事为原型创作的现代京剧《沙家浜》唱红大江南北,沙家浜因此闻名遐迩。

沙家浜镇地势低洼,河浜纵横,芦苇丛生,气候温和湿润,经济以渔业、农业为本。改革开放后发展起一大批工业企业,形成了以玻璃模具、服装、机械、电子、太阳能光伏等产业为主体的工业体系。旅游业占有重要地位,沙家浜景区内有沙家浜革命历史纪念馆、芦荡湿地、横泾老街等景点。2014年,沙家浜镇实现地区生产总值93.1596亿元,公共财政预算收入4.631亿元,农民人均纯收入26208元。沙家浜镇先后获得中国人居环境范例奖、全国环境优美镇、中国历史文化名镇、全国特色景观旅游名镇、国家卫生镇、全国重点镇等荣誉称号。2018年重新确认国家卫生县城(乡镇)。

中文名:沙家浜镇

行政区类别:镇

所属地区:中国华东

地理位置:江苏省苏州市常熟市南部

面积:70.24平方千米(2017年)

下辖地区:2个社区、13个行政村

政府驻地:唐市集镇中环路145号

电话区号:0512

邮政编码:215542(唐市)215559(横泾)

人口数量:57789人(2017年)

车牌代码:苏E

隋大业十一年(615年),位于今沙家浜镇境内的法华庵筑朗城,成为乡民聚居地。后乡民东移,逐渐聚居于尤泾河及语溪狭窄处,搭桥建屋,渐成集市,旧名尤泾,又称语溪。

唐代,今沙家浜镇境域常熟县属双凤乡。

南宋宝祐二年(1254年),现沙家浜镇西片已有横泾、洋澳、毕泽、金泽、三家村、草荡等村,隶属常熟县双凤乡第四十三都莫邪里;东片唐市隶属常熟县双凤乡第四十三都进贤里。

元代,都以下改里为图,莫邪里、进贤里分别改为莫邪图、进贤图。

明正统年间(1436—1449年),属双凤乡四十三都进贤里、朗城里、莫邪里等。聚居尤泾河畔的乡民以唐姓居多,对尤泾进一步开发,逐渐繁荣,故改名唐市,隶属双凤乡第四十三都进贤里南一场。

清雍正四年(1726年)常熟、昭文两县分置,境域仍属常熟县双凤乡。清宣统二年(1910年),推行地方自治,常、昭两县共划为4个市、31个乡,现沙家浜镇境内东片设东唐市,地域范围包括石牌、李市;西片设横泾乡,地域范围包括横泾、儒浜。

民国元年(1912年),常熟、昭文两县光复,合并为常熟县,仍为市、乡建置,境内区划未变,各市、乡设董事会,行使行政职能。

民国十八年(1929年)8月,县以下实行区乡制,以区辖乡,东唐市、横泾乡合并为第三区(横塘区),区公所设在唐市镇河西街从善堂内。

民国二十三年(1934年),推行保甲制,每10户为1甲,10甲为1保,全县15个区缩编为8个区,今沙家浜镇境域为第八区(唐市区)。

民国二十七年(1938年)7月,日伪政权将常熟县行政区划恢复为民国十八年区划;9月,国民党建立常熟县流亡政府,在沙洲一带活动,仍沿用原区划,今沙家浜镇境域属常熟县流亡政府所辖地下第八区。

民国二十八年(1939年)3月,日伪当局废除区制,由县直辖乡,全县35个乡合并为31个乡,今沙家浜镇境内有唐市乡、横泾乡。5月,叶飞率领的新四军六团以江南人民抗日义勇军(简称“江抗”)名义东进抗日到达唐市、横泾,日伪政权名存实亡,今沙家浜镇境域为中国共产党实际控制。

民国二十九年(1940年)6月,在常熟、吴县、昆山三县交界处划出横泾区及辛莫区的一部分,跨县建立阳澄县抗日民主政权。7月,日伪当局恢复区制,乡名改为区名,区以下设乡镇。9月,苏州县人民抗日自卫会成立(为抗日民主政权,后改组为县政府)。此时,苏(州)常(熟)太(仓)抗日根据地形成,东唐市设有办事处;不久,东唐市成为中共江南特委、苏常太公署和苏州县政府驻地。苏州县辖6区1镇,其中位于今沙家浜镇境内的有唐市镇(苏州县的直属模范镇)、唐市区(曾称唐藕区)、横泾区。

民国三十年(1941年)1月,伪县政府又变更区划,区及小乡镇与民国二十三年(1934年)同,今沙家浜镇境域为第八区(唐市区);4月,阳澄县建置撤销;7月,日伪发动“清乡”,抗日民主政权遭到严重破坏,伪县政府将全县划为10个区,今沙家浜镇境域属第四区,伪区政府设在语溪镇,直至1945年8月伪政权瓦解。

民国三十四年(1945年)8月抗战胜利后,流亡的国民党常熟县政府回城接收政权,全县恢复抗战前的区划,今沙家浜镇境域为第八区(唐市区)。9月,中共常熟县委建立县政府,辖6个区,今沙家浜镇境域属东横区,辖唐市、横泾、白茆一带;11月,共产党组织奉命北撤,以后直至新中国成立后重新建政权。

民国三十五年(1946年),乡镇扩并,今沙家浜镇境域属第一区。

民国三十八年(1949年)2月,常熟县划为6个区,今沙家浜镇境域为唐市区,区署设在唐市集镇;4月,常熟解放,常熟县调整为6个区,今沙家浜镇境域为唐市区。

1950年3月,常熟县调整为14个区,今沙家浜镇境域大部分属唐市区,一小部分属昆承区;唐市区政府驻唐市镇。

1956年3月,唐市区与古苏区合并为古里区,区政府驻古里镇。辖古里、淼泉、新苏、藕渠、王泽、坞丘、九里、横泾、唐市9乡镇,唐市镇为区直属镇。今沙家浜镇境域大部分属古里区,一小部分属练塘区。

1958年9月,原唐市乡成立唐市人民公社,原横泾乡成立横泾人民公社。

1968年10月1日,唐市、横泾相继成立人民公社革命委员会。

1981年5月,横泾人民公社更名为芦荡人民公社。10月9日,撤销唐市人民公社革命委员会,成立唐市人民公社管理委员会;撤销芦荡人民公社革命委员会,成立芦荡人民公社管理委员会。1983年7月,政社分设。撤销唐市人民公社,设立唐市乡;撤销芦荡人民公社,设立芦荡乡。

1986年4月,撤销唐市乡,设立唐市镇。

1992年3月,撤销芦荡乡,设立沙家浜镇。

2003年6月,沙家浜镇和唐市镇合并为沙家浜镇,镇政府驻唐市镇。

2013年8月,沙家浜度假区与沙家浜镇实行“区镇合一”管理体制。

区划沿革

民国二十三年(1934年),第八区(唐市区)辖5个镇19个乡:语溪镇、横泾镇、白茆镇、李市镇、任阳镇,滃上乡、横南乡、横东乡、横西乡、万缘乡、芙蓉乡、颜浜乡、蒋桥乡、紫霞乡、东新乡、仕王乡、苏浜乡、坞丘乡、巷埭乡、市泽乡、石牌乡、虎丘乡、吴巷乡、儒浜乡。

民国二十九年(1940年),苏州县唐市区辖儒浜、万缘、 鲇鱼、滃上、苏浜、王泽、苏杨7个乡;横泾区辖横东、横南、横西、横北、北桥、草荡、苏莫7个乡和横泾镇。

民国三十年(1941年)9月, 伪第四区辖语溪镇、横泾镇、东新乡、白茆乡、任阳乡、任南乡、滃上乡、石牌乡、儒浜乡、仕王乡、巷埭乡、苏浜乡、市泽乡、缘浜乡、蒋丘乡、李市乡,直至1945年抗战胜利。

民国三十五年(1946年),第一区辖2个镇、5个乡(语溪镇、白茆镇、儒浜乡、横泾乡、任阳乡、石牌乡、李市乡),共有71保,958甲。

民国三十八年(1949年)2月,唐市区辖语溪镇、任阳镇、白茆镇、横泾镇、古苏乡、渔乐乡;4月常熟解放后,唐市区辖语溪镇、白茆镇、古里乡、渔乐乡、任阳乡、横泾乡6个乡镇,共有71保,967甲;10月底,废除保甲制,乡以下设行政村、行政组。

1950年3月,唐市区辖15个乡:唐市乡、白茆乡、徐政乡、李市乡、坞丘乡、紫芙乡、石牌乡、任阳乡、任南乡、王泽乡、苏潭(苏浜)乡、新建乡、横泾乡、北桥乡、罗荡乡。另今沙家浜镇境域还有一部分属昆承区昆南乡。其中,横泾乡政府设在横泾镇,辖横泾、湖浜、晏南、双浜、新闸、潘滃、庙王、水南8个行政村;北桥乡政府设在总管庙内,辖曹浜、胡头、黄曹、北桥、溪沿、沈陈、南桥7个行政村;罗荡乡政府设在罗家草荡总管庙内,辖罗荡、黄桥、三家、毕泽、倪家、前荡、龚浜、顾巷、颜浜9个行政村;昆南乡政府设在洋浩村张根泉家,辖陆家、横溇、洋浩、南泾、东安全、西安全、堰唐、新泾、蛇泾、张泾、陆泾、北泾、周泾、徐石14个行政村;王泽乡政府设在唐市镇满周弄,辖石湾、中心、缪浜、东厍浜、杨西5个行政村;苏潭乡政府设在张家段张桂元家,辖陈桥、下东、许浜、南湖、苏浜、市新、张湖7个行政村;新建乡政府设在北徐家浜毛定欧家,新彭、儒浜、宗家浜、戈家村、三塘、厍浜6个行政村;唐市镇政府设在唐市繁荣街打狗湾,下设街道。

1952年7月,唐市镇划为唐市区直属镇,同时设唐市镇人民委员会。

1956年1月,唐市区下辖的石牌乡划归昆山县。

1956年3月,苏潭、新建一带并入王泽乡,北桥、罗荡一带并入横泾乡,昆南乡改称新南乡,属练塘区。古里区辖古里、淼泉、新苏、藕渠、王泽、坞丘、九里、横泾、唐市9乡镇,唐市镇为区直属镇。另今沙家浜镇境域还有一部分属练塘区新南乡。

1957年9月,唐市、王泽合并为唐市乡;新南6个村与横泾合并为横泾乡;坞丘乡划归白茆乡。

1958年9月,张家港以东原属横泾乡八社的4个村(溪上、沿湖、沈浜、任家村)划归唐市人民公社,公社下设生产大队、生产队。

1961年4月,横泾人民公社划分为19个大队,167个生产队。

1962年10月,横泾人民公社划分成21个农业大队、1个渔业大队,189个生产队。

1968年5月,横泾人民公社辖22个大队,176个生产队。

1983年,生产大队改为行政村。其中山泾大队改为三兴村,垦植大队改为山塘村。

1985年,芦荡乡辖庙王、水南、徐石、辛闸、潘滃、陆家、洋浩、新泾、安全、张泾、龚浜、三家、草荡、下浜、倪家、湖浜、双浜、黄曹、北桥、南荡、曹浜21个行政村和1个渔业村,共184个村民组;唐市乡辖中心村、三兴、缪浜、河东、河西、陈桥、下东、许浜、苏浜、南湖、市新、张湖、石湾、杨西、厍浜、垦植、宗戈、溪沿、南桥、儒浜20个行政村和新渔1个渔业村,共244个村民组。

1999年,儒浜村、宗戈村合并为儒浜村,三兴村、山塘村合并为三塘村,河西村、厍浜村合并为西厍村,陆家村、洋浩村合并为陆阳村,新泾村、安全村合并为新安村,下东村、许浜村合并为朗城村,苏浜村、南湖村合并为苏南村,杨西村、新渔村合并为华阳村,庙王村、水南村合并为庙南村,三家村、草荡村合并为芦荡村,下浜村、倪家村合并为下家村,辛闸村、潘滃村合并为辛滃村,湖浜村、双浜村合并为双湖村,曹浜村、北桥村合并为曹浜村,黄曹村、前荡村合并为红石村。

2003年,儒浜村、南桥村、溪沿村合并为唐北村,朗城村、陈桥村合并为朗城村,缪浜村、中心村合并为唐东村,华阳村、河东村合并为华阳村,市新村、张湖村、石湾村合并为新湖村,庙南村、龚浜村合并为沙南村,徐石村、张泾村合并为昆承湖村。

2004年10月,三塘村、西厍村合并为常昆村,陆阳村、新安村合并为昆南村,芦荡村、下家村合并为芦荡村,辛滃村、双湖村合并为横泾村,曹浜村、红石村合并为红石村,苏南村与唐市社区实行一套班子、两块牌子,沙家浜社区更名为芦荡社区,与昆承湖村实行一套班子、两块牌子。

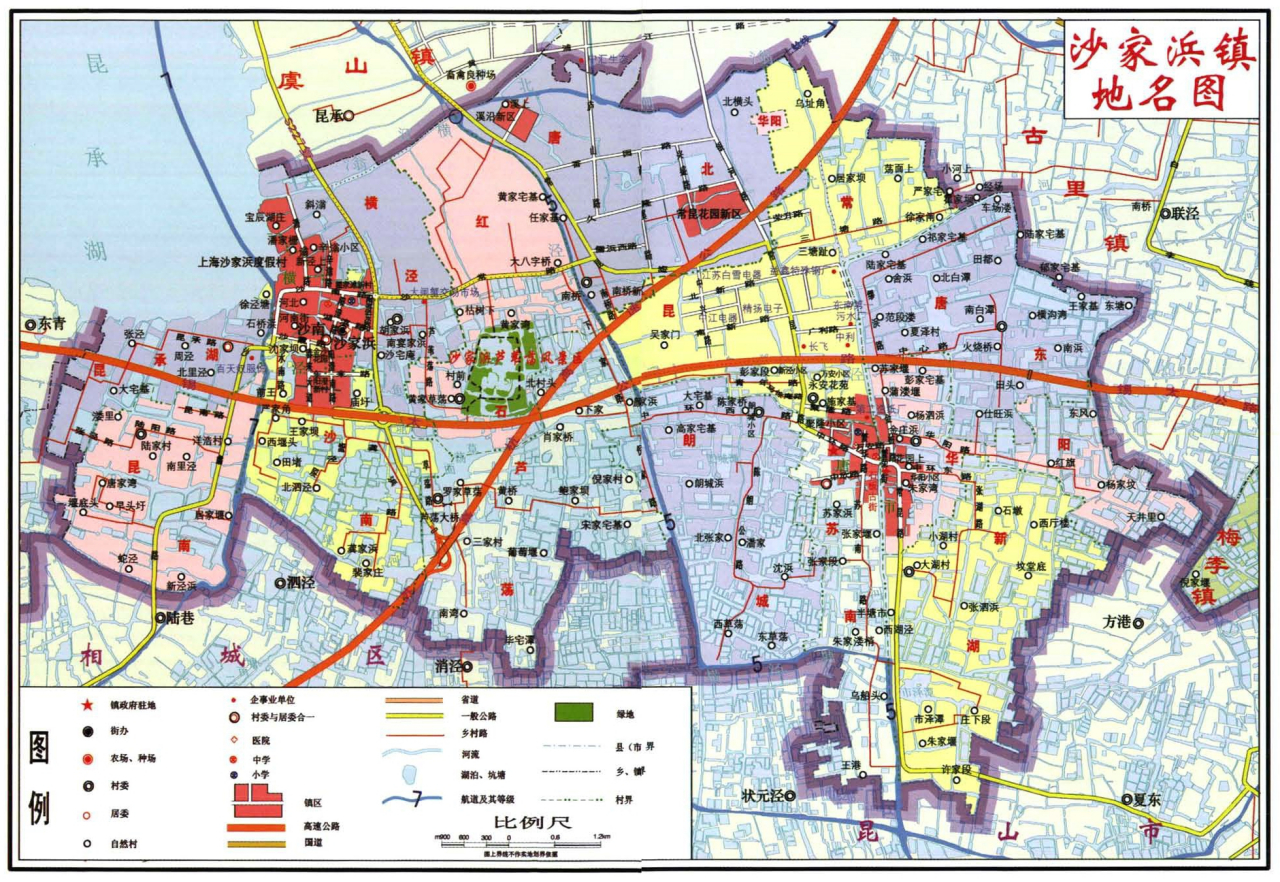

沙家浜镇地名图

沙家浜镇地名图

区划详情

截至2014年,沙家浜镇辖2个社区、13个行政村。

芦荡社区 | 唐市社区 | 红石村 | 芦荡村 | 昆承湖村 |

沙南村 | 苏南村 | 华阳村 | 朗城村 | 新湖村 |

唐东村 | 唐北村 | 常昆村 | 横泾村 | 昆南村 |

位置境域

沙家浜镇位于常熟市南部,北靠虞山镇、古里镇,南接昆山市巴城镇、苏州市相城区阳澄湖镇,西邻辛庄镇,西北濒昆承湖,镇域地跨北纬31°30′09″—31°34′46″,东经120°44′16″—120°53′57″,东西最大距离约15.3公里,南北最大距离约10公里,镇界周长约50公里,行政区域面积70.24平方千米(2017年)。镇人民政府驻唐市集镇中环路145号,在常熟市政府驻地东南17千米处。

沙家浜镇

地形

沙家浜镇地处长江下游三角洲冲积平原,总体地势北部略高,其中镇域东片(原唐市镇)地势西北高、东南低,镇域西片(原沙家浜镇)地势西南高、东北低。全境最高海拔4.85米,最低海拔2.5米,平均海拔3.6米(吴淞标高),大部分农田的高程在太湖平均水位以下,每逢暴雨即患涝灾。

气候

沙家浜镇水域面积大,有发展淡水养殖的基础。民国年间民间养鱼已盛,以草鱼、鲤鱼、鲢鱼、鳊鱼等品种为主;渔民漂流各地,常年以捕鱼挖鳝为生。1953年开发石墩圩800亩养殖基地。1956年,渔民分散加入农业合作社。1958年,各合作社渔民联合成立渔业大队,上陆定居。1968年、1980年,横泾公社、唐市公社分别开始实行渔农联合经营。七八十年代养蚌育珠盛极一时。70年代起到1992年,允许渔民在阳澄湖捕捞鱼蟹。80年代实行农业联产承包责任制后,各村河浜水面承包给个人,并大规模开挖精养鱼池,养殖面积扩大,养殖密度增加。1985年,厍浜村最低洼地段开挖鱼塘300亩,建成特种水产养殖厂,减轻排涝压力的同时也为农业产业结构的调整做出了示范。1992年唐市镇分得阳澄湖水面4733亩,开展围网养蟹。90年代全面调整优化农业产业结构,将一部分农田改为水产养殖基地,水产品产量逐渐增加。1999年,唐市镇实施江苏常熟农业科技推广示范园水产养殖区国家级综合开发项目。2005年后,水产养殖面积稳定在4.2万亩左右,水产品产量稳定在1万吨以上。2009年,沙家浜镇在阳澄湖尚有围养面积1500亩,承包户47户。2010年,新建占地10350亩的沙家浜现代渔业科技产业园, 全镇水产养殖面积达4.28万亩,占全镇农业耕地面积的85.7%,占常熟市水产养殖总面积的27.7%,水产养殖户3000多户,水产经纪人300多人,建成水产品无公害生产基地6个,创立水产品牌10多个,获得苏州市、江苏省名牌产品等荣誉。 2012年,沙家浜现代渔业产业园成为省级现代渔业产业园,命名为江苏省常熟现代渔业产业园区。 2013年,沙家浜镇水产品总产量11081吨, 2014年为9734吨。 到2015年,水产养殖业成为沙家浜镇农业的支柱产业,水产品年产量1.14万吨,约占常熟市水产品总产量的三分之一,总产值近7亿元,占全镇农业总产值的90%。

农业

沙家浜地区种植的农作物向来以水稻、三麦(小麦、大麦、元麦)和油菜为主。民国年间,由于地势低洼,境内72%的耕地只能种一熟水稻,部分高田为稻、麦(油)两熟;正常年景水稻亩产约100公斤,三麦亩产约50公斤,油菜籽亩产15—20公斤。1950年10月到1951年7月实行土改。1953—1956年,先后成立了互助组、初级合作社、高级合作社。1958年成立人民公社和生产队。50年代逐步变一熟为两熟,粮食产量逐年提高。1969年建立100亩蔬菜种植基地。六七十年代种植三熟粮。1972年起试种蘑菇。1978年兴起蘑菇种植热潮;同年起陆续建成多处丰产方,对农业生产起到示范和推动效应。80年代全面恢复稻麦两熟制,蘑菇逐渐停止种植。1983年初全面推行家庭联产承包责任制。1994—1995年建起全国农科教结合示范区。1998年后,随着农业产业结构调整和工业建设占用土地,粮食种植面积逐渐减少。21世纪初,丰产方逐步淘汰。 2014年,沙家浜镇耕地面积2291公顷,其中高标准农田面积333公顷;粮食作物播种面积265公顷,总产量1661吨,蔬菜作物播种面积61公顷,总产量2179吨;农机总动力9926千瓦; 实现农业总产值7.45亿元。

第二产业

综述

明末清初,毛晋汲古阁刻板印刷规模较大。民国年间,境内有4家碾米厂以及铁器、木器、竹器、橹行、纺织、缝纫等手工作坊。20世纪六七十年代办起农具厂、服装厂、石灰水泥厂、化肥农药厂、制糖厂、造船厂等社办工厂。1979年开始,镇办、村办工厂数量增多,建材、化工、纺织业起步。80年代村村都有工业企业,到1992年有镇办工业企业47家。1993年成立第一家私营企业。90年代末,镇村企业全部转制为民营企业。2001年规划建设常昆工业园区,分为5个区域,规划面积1099.45公顷。到2009年,沙家浜镇形成了机械、轻工、电子、建材、纺织、化工、服装等7大工业门类和光电信息、装备制造、玻璃模具、休闲服饰4大新兴产业体系。其中轻工行业以玻璃模具为主导,有玻璃模具民企44家,个体企业66家;有机械行业民企58家,主要生产电缆、矿山专用设备等产品;有服装行业私企107家,个体企业305家;有化工企业28家,以生产橡胶、染料、医药化工、生物化工、渡片隔离剂等产品为主;有纺织企业35家。 2014年,沙家浜镇有工业企业512家,其中私营工业企业484家;完成工业固定资产投资11.9亿元;实现工业总产值296.1084亿元,比2013年增长8.9%;工业销售收入278.73亿元,工业利税15.02亿元;其中规模以上工业企业65家,实现产值251.6921亿元,占全镇总量的85%。

主导产业

到2015年,玻璃模具产业、服装产业、太阳能光伏产业在沙家浜镇工业经济中占有重要地位。

玻璃模具产业起步于20世纪70年代,80年代崛起,90年代实现量的提升,2008年沙家浜镇被中国日用玻璃协会器皿专业委员会授予“中国玻璃模具之乡”称号。截至2015年,全镇有玻璃模具企业100余家,玻璃模具产出约占国内市场份额的70%。

服装产业主要受常熟服装城带动效应发展起来,2004年沙家浜被中国纺织工业协会和中国服装协会命名为“全国休闲服装名镇”,2015年服装产业产出占总产值的三分之一,服装、纺织、印染及羊毛衫生产的从业人员2万多人。

太阳能光伏产业发展起始于2010年,到2015年有新能源项目15个。2015年1—8月,新能源产出占沙家浜镇总产值的50%以上,是支撑全镇工业经济发展的主导力量,沙家浜成为国内重要的太阳能光伏产业基地。

第三产业

沙家浜镇第三产业以旅游服务业为主。 2014年,沙家浜镇有第三产业从业人员14603人,完成服务业投资10.6亿元, 实现第三产业增加值19.3981亿元。

旅游业

长篇回忆录《火种》

1957年,时任上海警备区副司令员的刘飞写下长篇回忆录《火种》,叙述了1939年底到1940年初在阳澄湖后方医院养伤的经历,着重描写了36个伤病员的英雄形象以及群众与子弟兵的鱼水情。1961年刘飞将《火种》中的有关章节命名为《阳澄湖畔》,相继发表在《萌芽》《雨花》杂志上。

沪剧《芦荡火种》

1958年,上海人民沪剧团工作人员赴南京军区寻找创作素材,见到了36个伤病员名单和崔左夫的《血染着姓名》,在此基础上由文牧执笔创作出革命现代戏《碧水红旗》。出于艺术角度考虑,将现实中的36个伤病员改为剧中的18个,茶馆男老板改为女主角阿庆嫂,故事发生地取名为富有江南特色的“沙家浜”。后剧名改为《芦荡火种》,1956年在上海首演。

京剧《沙家浜》

三十集电视连续剧《沙家浜》

根据沪剧《芦荡火种》改编,沈星浩执导,高景文编剧,陈道明饰刁德一,许晴饰阿庆嫂,任程伟饰郭建光,刘金山饰胡传魁,中国新四军和华中抗日根据地研究会、江苏省广播电视总台、常熟市人民政府等单位联合摄制,2006年4月首播。 剧情围绕救治新四军伤病员展开,并以阿庆嫂为保护新四军与刁德一、胡传魁斗智斗勇为主线,京剧中春来茶馆“智斗”、“军民鱼水情”以及“火烧芦苇荡”等经典桥段在电视剧中都一一保留下来;同时在《芦荡火种》的基础上结合常熟当地民间流传的故事,进行充实、开掘、细化。

六集文献纪录片《沙家浜》

由江苏新晖文化传媒公司和中国新四军研究会铁军影视中心等联合承制,江苏宏鑫路桥建设有限公司、铁军杂志社出品。该片共分“根在闽东”“浴血芦荡”“魂归何处”“风雨奠基”“舞台经典”“血凝丰碑”6集。2015年11月9日在南京电视台十八频道首播。

旅游景点

沙家浜革命历史纪念馆 |

沙家浜革命历史纪念馆

| 沙家浜革命历史纪念馆是沙家浜风景区的核心景点,建筑面积4492平方米,布馆面积2400平方米,其中平面展示区1800平方米,声光电展示区600平方米。围绕爱国主义教育和革命传统教育两大主题,主要展示了沙家浜的革命历史、新四军抗日游击战历程、后方医院伤病员养伤、京剧《沙家浜》诞生历程和沙家浜部队发展历史等情况。 |

芦荡湿地 |

芦荡湿地

| 水上芦荡迷宫是模拟当年新四军藏身养伤的场景;陆上迷宫略小于水上迷宫,内有小径、竹桥、凉亭;迷宫百菜园是一处包含种养殖、观光、采摘等功能的现代农业展示区;湿地植物园位于景区西北角,主要展示芦苇、菖蒲、香蒲、荇菜等江南湿地植物品种;湿地渔乐园位于景区东南角,有蟹趣滩、觅虾台等沼泽体验区及净水潭、浊水潭等展示湿地生态循环系统的景观设计。 |

横泾老街 影视基地 |

横泾老街

| 横泾老街影视基地于2005年竣工,还原了20世纪30年代横泾古镇的风貌,有城墙、市河、老街、小石桥、更楼、碑亭、民居、江南农俗馆、春和博物馆、翁家酒槽、刁家大院、染坊等景点,《沙家浜》《精武飞鸿》《春去春又回》《风声传奇》《激战江南》《金色年华》《闪闪的红星》《中国酒王》等电视剧先后在此取景拍摄。 |

红石民俗文化村 |

红石民俗文化村

| 红石民俗文化村以江南水乡特色建筑为主,再现抗日战争时期江南水乡小村风貌, 包括牌坊、文昌阁、土地庙、根雕馆、婚俗馆、春来茶馆、戏台等景点。 |

国防教育园 |

国防教育园

| 沙家浜国防教育园位于沙家浜革命历史纪念馆北侧,占地130亩,由拓展训练区、彩弹射击区、军事武器展示区、抢滩登陆射击场、户外野营帐篷区等部分组成。 |

节庆活动

节会名称 | 首届年份 | 举办时间 |

|---|---|---|

沙家浜阳澄湖大闸蟹美食节 | 2000年 | 每年9月中下旬 |

阿庆嫂民俗风情节 | 2003年 | 每年4—6月 |

中国常熟沙家浜旅游节 | 2006年 | 每年9—10月 |

沙家浜风筝节 | 2008年 | 每年3—5月 |

沙家浜端午文化节 | 2008年 | 每年端午节 |

沙家浜红色旅游节 | 2009年 | 每年6月下旬开幕,持续数月 |

沙家浜童玩节 | 2013年 | 每年5—6月 |

沙家浜湿地文化节 | 2014年 | 每年10—12月 |

此外,在每年春节、三八妇女节、清明节、五一劳动节、国庆节等节日以及11月6日新江抗成立、新四军东进、抗战胜利等重大节日,沙家浜风景区亦举办相应的节庆纪念活动。

严讷(1511—1584),字敏卿,号养斋,常熟唐市人。明嘉靖二十年(1541年)进士,授翰林院编修。善文章、书法,工花鸟画。时三吴地区遭倭患,又遭灾荒,百姓流离失所,而地方官吏仍加紧征粮征款。严讷上书陈情,极言百姓困苦,得以免征。授翰林学士,历礼部、吏部侍郎代礼部、吏部尚书。后兼武英殿大学士,入参机务。患病乞归,孝养父母终年。卒赠太子少保,谥“文靖”。存《严文靖公集》《春秋国华》。

杨彝(1583—1661),字子常,号谷园,别号万松老人,常熟唐市人。一生究心经义,矜尚气节。曾以岁贡生授松江府学训导,历五年,荐授都昌知县,不赴。天启四年(1624年),张溥、张采、周锺造访杨彝,创设了研究经学、探讨时艺的学术团体“应社”,以凤基园为社友会文之地,与顾梦麟等人相与讲论辨难,力明先儒之说,称“杨顾学”、“唐市学派”,弟子著录者数百人,为复社的兴起奠定了基础。明清易代,归隐乡里,教授生徒。著有《四书大全节要》《谷园诗文集》《怀旧诗》等。

毛晋(1599—1659),明末清初藏书家。原名凤苞,字子九;后易名晋,字子晋;别号潜在、隐湖、戊戌生、汲古阁主人、笃素居士等,生于常熟横泾毛家宅基。 家藏图书八万九干余册,多宋元刻本;建汲古阁、目耕楼以储书;曾校刻《十三经》《十七史》《津逮秘书》《元十种曲》等书,流布天下,为历代私家射书最多者。毛晋尤好抄录罕见秘籍,缮写精良.后人称“毛钞”。亦自编著书,有《毛诗陆疏广要》《苏米志林》《海虞古文苑》《毛诗名物考》《明诗纪事》《隐湖题跋》等。

上榜“2018年度全国综合实力千强镇”。

2019年10月,沙家浜镇入选“2019年度全国综合实力千强镇”。

2019年12月,沙家浜镇入选“2016—2018年度江苏省文明乡镇”。

2021年9月,入选“2021年全国千强镇“。