-

沙家浜 编辑

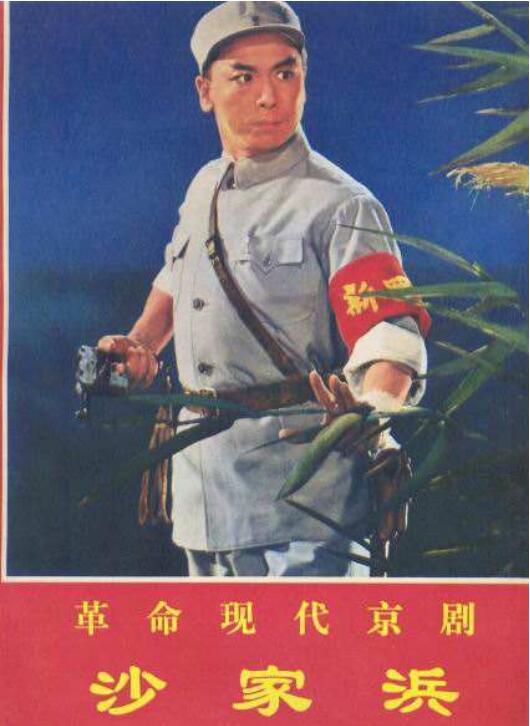

《沙家浜》由北京京剧团出品,汪曾祺、杨毓珉、肖甲、薛恩厚执笔,该剧是根据上海市人民沪剧团创作的现代沪剧《芦荡火种》改编而成的革命现代京剧剧目。1968年,该剧被确定为八部革命样板戏之一。

该剧讲述了抗战时期,江南新四军浴血抗日,某部指导员郭建光带领十八名新四军伤病员在沙家浜养伤,“忠义救国军”司令胡传魁、参谋长刁德一假意抗战,暗投日寇,地下共产党员阿庆嫂依靠以沙奶奶为代表的进步抗日群众,巧妙掩护新四军伤病员安全伤愈归队,最终消灭了盘踞在沙家浜的日伪武装的故事。

抗日战争时期,新四军某部18名伤员在指导员郭建光的带领下,来到沙家浜养伤。他们与当地群众结下了深厚的友谊。日伪军为挖出这批伤员,对沙家浜地区展开了疯狂的大扫荡。党组织为避开敌人锋芒,安排伤员转移到阳澄湖的芦苇荡,使敌人一无所获。日寇并不甘心,命“忠义救国军”进驻沙家浜,暗中查出伤员的下落。忠义救国军司令胡传魁、参谋长刁德一认为阿庆嫂消息灵通,肯定知道伤员下落,于是向她打听。阿庆嫂与敌人巧妙周旋,并引诱敌人开枪,枪声传到了芦苇荡,藏身其中的伤员提高了警惕。沙家浜被敌人长期占据,阿庆嫂根据中共江阴县委批示,派沙四龙把伤员转移到红石村,沙四龙也参加了新四军。敌人找不到伤员,抓来群众拷问,但群众们都闭口不答, 敌人气急败坏之下,残忍地杀害了一些群众。几个月后,伤员痊愈,郭建光利用胡传魁举办婚礼之际,率领新四军战士组成突击排,连夜奔袭,杀回沙家浜,突然杀入婚礼现场,将敌人一举全歼 。

选段:《智斗》 | |

剧中人:胡传魁、阿庆嫂、刁德一 | |

胡传魁:(白)你问的是她? 拢共才有十几个人,七八条枪。 遇皇军追得我晕头转向,多亏了阿庆嫂, 她叫我水缸里面把身藏。 她那里提壶续水,面不改色,无事一样, 哄走了东洋兵,我才躲过大难一场。 似这样救命之恩终身不忘, 俺胡某讲义气,终当报偿。 阿庆嫂:(白)胡司令,这么点小事,您别净挂在嘴边上,当时我也是急中生智,事过之后,您猜怎么着?我呀,还真有点儿后怕呀。 刁德一:(白)嘿嘿嘿…… (阿庆嫂取香烟、火柴,提铜壶从屋内走出) 阿庆嫂:(白)参谋长,烟不好,请抽一支呀。胡司令,抽一支! 阿庆嫂:(接唱)刁德一有什么鬼心肠? 胡传魁:这小刁,一点面子也不讲。 阿庆嫂:(接唱)这草包倒是一堵挡风的墙。 刁德一:(略一想,打开烟盒请阿庆嫂抽烟)(白)抽烟! (阿庆嫂摇手拒绝) 胡传魁:(白)人家不会,你干什么! 刁德一:(接唱)她态度不卑又不亢。 阿庆嫂:他神情不阴又不阳。 胡传魁:刁德一搞的什么鬼花样? 阿庆嫂:他们到底是姓蒋还是姓汪? 刁德一:我待要旁敲侧击将她访。 阿庆嫂:我必须察言观色把他防。 (阿庆嫂欲进屋,刁德一从她的身后叫住) 刁德一:(白)阿庆嫂! 适才听得司令讲, | 阿庆嫂真是不寻常。 我佩服你沉着机灵有胆量, 竟敢在鬼子面前耍花枪。 若无有抗日救国的好思想, 焉能够舍己救人不慌张! 阿庆嫂:(接唱)参谋长休要谬夸奖, 舍己救人不敢当。 开茶馆, 盼兴旺, 江湖义气第一桩。 司令常来又常往, 我有心背靠大树好乘凉。 也是司令洪福广, 方能遇难又呈祥。 刁德一: 新四军久在沙家浜, 这棵大树有阴凉。 你与他们常来往, 想必是安排照应更周详。 阿庆嫂:垒起七星灶, 铜壶煮三江。 摆开八仙桌, 招待十六方。 来的都是客, 全凭嘴一张。 相逢开口笑, 过后不思量。 人一走, 茶就凉…… 有什么周详不周详。 |

(注:从左至右阅读,以上 )

主创人员

职位 | 人员 |

|---|---|

导演 | 肖甲、迟金声 |

编剧 | 汪曾祺、杨毓珉、肖甲、薛恩厚 |

操琴 | 王泳泉 |

司鼓 | 郝友 |

(以上 )

表演人员

剧中人 | 表演者 |

|---|---|

郭建光 | 谭元寿 |

阿庆嫂 | 赵燕侠、刘秀荣、洪雪飞 |

沙奶奶 | 王梦云、万一英 |

沙四龙 | 张敦义 |

刁德一 | 马长礼 |

胡传魁 | 周和桐 |

刘副官 | 翟韵奎 |

(以上 )

剧中人 | 角色行当 | 角色 |

|---|---|---|

阿庆嫂 | 旦角 | 中国共产党地下党员,春来茶馆老板娘。在新四军主力撤出江南后,受命掩护留下的伤病员。胆大心细、遇事不慌、机智灵活、不卑不亢,在掩护伤员过程中,与日本人、刁德一斗智斗勇,最终出色地完成了党交给的任务。 |

刁德一 | 沙家浜大财主刁老太爷的儿子。阴险狡猾、诡计多端。曾在日本留学,后效力国民党军统局。在新四军主力撤出江南后,受命潜回到老家沙家浜地区,收编地方武装,组建忠义救国军任参谋长,试图剿灭新四军伤病员和捣毁地下党组织。 | |

胡传魁 | 净角 | 忠义救国军司令。沙家浜镇人,自发成立保安队,当队长为害乡里,后被国民党招安,改名为忠义救国军,任司令。因遭日军追杀得到阿庆嫂救助。从此,视阿庆嫂为救命恩人。假意江湖义气,实际唯利是图。在立场上,总是摇摆不定,坚持“有奶就是娘,有枪就是草头王”的自我原则。最终,扮演了投靠日本人,甘愿与人民为敌,做民族败类的角色。 |

(以上 )

创作背景

1959年,上海市人民沪剧团编剧文牧和党支书兼团长陈荣兰,计划写一部反映新四军在江南艰苦奋斗的现代沪剧,在阅读了崔左夫的纪实文学《血染着的姓名》后,两人颇受启发。后又看到刘飞将军的回忆录《火种》,两人一致认为,这两部作品可以作为素材,创作一部抗日传奇剧。于是,他们采访了刘飞将军。不久,由上海市人民沪剧团集体创作、文牧执笔的现代沪剧《碧水红旗》诞生。1960年,文牧把剧名改为《芦荡火种》。1960年11月27日,上海人民沪剧团于共舞台首次演出,随后经过一次大的修改。后来该剧被北京京剧团看中。1963年,北京京剧团决定将其改编为京剧,随即成立由汪曾祺、杨毓珉、肖甲、薛恩厚组成的创作组,四人中以汪曾祺为主。改编为京剧后的《芦荡火种》最初取名为《地下联络员》,由赵燕侠扮演阿庆嫂,高宝贤扮演郭建光,万一英扮演沙奶奶,周和桐扮演胡传魁,蒋元荣扮演刁德一。1963年12月5日,该剧迎来第一次审查,审查后被认为没有脱离传统戏的框架。随后编导们重新加工剧本,并在演员阵容上做了加强和调整。由谭元寿扮演郭建光,马长礼扮演刁德一,王梦云则参加沙奶奶的排练。北京市长彭真还要求文化部请来了上海市人民沪剧团的《芦荡火种》剧组,进行了专场表演,并在表演结束后进行一对一的经验交流。此后,修改过的《地下联络员》又改成了沪剧原名《芦荡火种》,并在1964年3月底通过了第二次审查,随后进行了正式公演。

1964年4月27日,党和国家领导人刘少奇、朱德、周恩来、邓小平、陈毅等观看了京剧《芦荡火种》,在全国各大报刊进行了详细报道。7月23日,毛泽东观看了《芦荡火种》。他对该剧提出了三点意见:第一,新四军的音乐形象不饱满,要鲜明地突出新四军战士的音乐形象。第二,军民鱼水关系不够突出,要加强军民关系的戏。第三,戏的结尾是新四军利用胡传魁结婚,化妆成吹鼓手、桥夫,搞出其不意的袭击。这样的结尾成了闹剧,全剧就成为风格不同的两截子了,应该改为新四军正面打进去,突出武装斗争的作用,强调用武装的革命消灭武装的反革命。在谈到戏的名称时,毛泽东说:芦荡里都是水,革命火种怎么能燎原呢?再说,那时抗日队伍已经不是火种,而是火焰了嘛。既然故事发生在沙家浜,中国有许多戏用地名为戏名,这出戏就叫《沙家浜》 吧。随后,剧组人员立即根据毛泽东的意见,进行了认真的修改,新修改的戏大大加强了郭建光的戏,并将结尾改成郭建光率队伍连夜奔袭,攻进胡传魁的宅子。剧名也根据毛泽东的建议改为《沙家浜》 。

唱腔设计

为了给潭元寿加工”朝霞映在阳澄湖上”这段西皮原版唱腔,剧组请来了谭富英、张君秋、李慕良、李金泉、王瑞芝等人,逐字逐句地进行精磨细刻:例如,”朝霞映在阳澄湖上”从旋律和结构上几乎与《甘露寺》中刘备唱的“深 宫何处不飞花”完全一样,但是时代不同,意境不同,角色身份不一样。要用老戏的曲调唱出人民战士的革命激情,那么在吐字、发声和行腔中,就必须要充满青春的勃勃生机,而不能像刘备那样用纯正老生的唱腔唱得那么苍劲、深沉和厚重。

又比如,唱”朝霞”二字时,就必须要融合进武生的劲头,让观众感受到万道霞光喷薄而出的意境。在唱到”芦花放,稻谷香,岸柳成行”时,尽管也是借景抒情,但抒发的是革命的乐观主义精神和对祖国大好河山的热爱。因此,同样的旋律,同样的借景抒情,就不能像《武家坡》中身为西凉王的薛平贵那样悠闲地唱出“青是山,绿是水,花花世界”的韵味和感觉,而应该靠近《野猪林》中的林冲所唱的“柳阴下,绿野间,百鸟声喧”的英武刚烈气息,在唱腔的劲头中要大幅度地加强力度。到关键的地方,唱腔还要”大搬大撤”。当唱到”祖国的好山河……”时,旋律明显趋于低缓,以抒发革命军人对祖国山河的真挚情感,所以不能过快,否则就让人感到情感上的草率。再如,郭建光的核心唱段,第一句西皮导板“听对岸响数枪声震芦荡’",这句的开头和《王佐断臂》《黄金台》 的导板“听谯楼……”的旋律几乎是一样的,最后的”’声震芦荡”则趁吸取了《战太平》中‘”头戴着紫金盔齐眉盖脸”翻高八度的嘎调旋律 。

《沙家浜》中的智斗,由于有了阿庆嫂、胡传魁、刁德一之间从各自的性格各自的利益各自的处境出发的勾心斗角,才使正面角色与反面角色在一个暂时排除了简单的政治价值判断的语境中展开生动的智力对垒。角色之间才有了比较平等的斗争。尽管被硬性规定阿庆嫂这个角色要比郭建光低一等级,但这位垒起七星灶,铜壶煮三江的阿庆嫂却是《沙家浜》中、也是样板戏戏剧中难得的一个不是依靠政治身份,而是用心计和胆识于不动声色中战胜敌手的样板戏英雄人物。阿庆嫂的这一特性使她在众多“金刚怒目”式的样板戏英雄中间格外醒目。智斗是最精彩的一场,刁德一的狡猾多疑、阿庆嫂的虚与周旋、胡传魁的“江湖义气”,各有各的心思,各有各的算盘。特别是刁德一、胡传魁、阿庆嫂的三人轮唱,表面上不动干戈,但刁德一、阿庆嫂间的内心角斗已经充分展开,而胡传魁的愚蠢,恰恰折射出刁德一的狐疑和阿庆嫂的机智,也折射出这两个人智斗加暗斗的高度紧张。像智斗这样让敌我双方的三个人物在智力、勇气、情感获得了多样化的表现的样板戏片段似乎仅此而已。但恰恰是这个片段,让现众欣赏到了英雄的智,而不是再次确证英雄居高临下、理所当然的身份价值。

可惜,在样板戏中,《沙家浜》的智斗这样的片段是例外的例外。就是阿庆嫂这位女英雄,也因为从事的是地下斗争,在政治上应该从属于从事武装斗争的郭建光,因此,阿庆嫂这个角色在等级划分上理所当然比郭建光低一层次。尽管《沙家浜》这出戏最早的剧名就叫《地下联络员》,以地下工作的传奇故事取胜,但为了突出武装斗争而不是地下斗争的主导地位,这出剧在修改为《沙家浜》过程中不得不遵命加重郭建光的分量,让郭建光在戏剧的关键处不时地发挥些重要作用,多说些有觉悟的阶级话政策话。但不管怎么改,观众欣赏的依然是说话滴水不漏带点江湖气的阿庆嫂,欣赏阿庆嫂如何周旋于胡传魁和刁德一这两男人之间 。(余岱宗《论样板戏的角色等级与仇恨视角》评)