-

范文澜 编辑

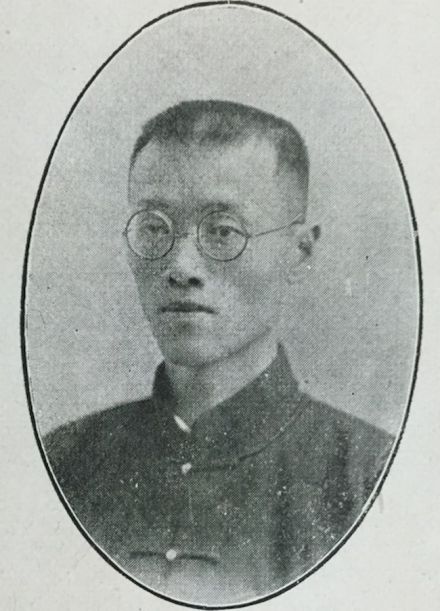

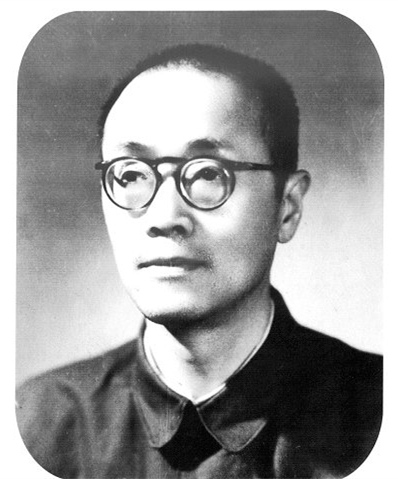

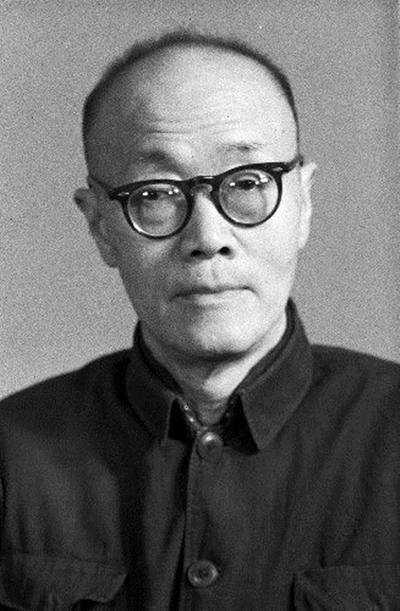

范文澜(1893年11月15日—1969年7月29日),字芸台,后改字仲澐(一说字仲潭),笔名武波、武陂,浙江省绍兴市人。中国历史学家,是马克思主义史学开拓者之一,被誉为“新史学宗师”。

民国二年(1913年),考入国立北京大学文预科,民国六年(1917年)毕业于北京大学文科,此后20年间,先后任北京大学、北京师范大学、河南大学等校教授。民国二十八年(1939年)加入中国共产党,次年到延安,任中共中央马列学院历史研究室主任,撰写《中国通史简编》和《中国近代史》。新中国建立后,范文澜担任中国科学院中国近代史研究所所长、中国史学会副会长、中国科学院哲学社会科学学部常务委员、全国人大常委会委员、全国政协常委、中共第九届中央委员。毕生从事历史研究,对中国史学中的一些重大问题均有独创见解。1969年7月29日在北京去世,享年76岁。

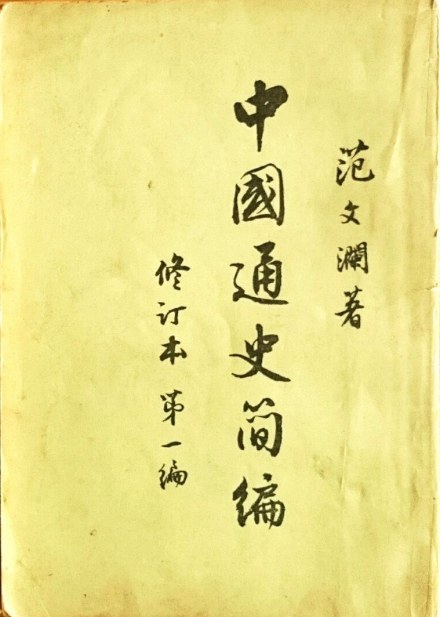

范文澜主编《中国通史简编》,并长期从事该书的修订工作,还著有《中国近代史》(上册)《文心雕龙注》《范文澜史学论文集》等。《中国通史简编》和《中国近代史》是第一部运用马克思主义观点系统地叙述中国通史的著作。范文澜既懂得马克思主义,又熟谙中国的传统文化,并且较好地把马克思主义与中国的民族特点结合起来,形成他的著作的独特风格。

概述图参考资料:

遍访求知

光绪十九年(1893年)11月15日,范文澜出生。他出身于世代读书的家庭。5岁至13岁入私塾并受教于父,范文澜自小精读四书五经等古典著作,尤其爱读《礼记》、陶渊明的《桃花源记》;还瞒着塾师和家长,偷阅中国历代小说。

14岁入县高等小学堂,宣统元年(1909年)入上海浦东中学堂(今浦东中学新建教学楼命名为“文澜楼”以示纪念),一年后转杭州安定中学堂至民国元年(1912年)毕业。

中学时代,范文澜课外喜欢读翻译小说《鲁滨逊漂流记》等,以及《国粹学报》上章炳麟的文章。 通过少年时读《国粹学报》等书刊,接受章炳麟(即章太炎)等人“爱国爱种”的政治主张,拥护辛亥革命。

民国二年(1913年),范文澜进北京大学文预科,民国三年(1914年)考入北京大学文本国学班。

民国六年(1917年)于北京大学毕业后赴日本留学,曾任蔡元培私人秘书。

授学著述

民国七年(1918年),经许寿裳介绍,到沈阳高等师范学堂任教。从民国九年(1920年)到民国十四年(1925年)先后在河南省卫辉一中,天津南开中学、南开大学任教。民国十一年(1922年)任天津南开学校国文教员,后兼南开大学教授,讲授中国文学史、文论名著和国学要略。民国十四年(1925年),应顾颉刚之约,范文澜加入文化团体朴社。在天津出版《文心雕龙讲疏》一书,是范文澜的第一部学术著作,博得梁启超等人的好评。同年,五卅运动爆发,他参加了天津各界反帝大游行。此后,开始阅读宣传新思潮的书刊, 并改写白话文。

民国十五年(1926年),范文澜开始阅读布哈林的著作,对马克思主义有了初步了解。 秋,在天津加入中国共产党。同年,出版了《群经概论》。

民国十六年(1927年),在北京会见李大钊。范文澜常在课堂上讲共产主义,天津警备司令部要逮捕他,经校长张伯苓协助,于是年5月离开天津到北京。党的地下组织被破坏,范文澜随即失掉党的组织关系。但他仍参加中共地下组织领导的左翼作家联盟、社会科学家联盟等进步组织。 秋,开始在北京大学(原京师大学校)、师范大学、女子师范大学、中国大学、朝阳大学、女子文理学院、中法大学、辅仁大学等校任讲师。最忙时每周上课30小时以上。这时,范文澜与个别党员以及党所领导的团体——教联、左联、互救会发生联系。

民国十九年(1930年)9月,阎锡山派兵查抄范文澜住宅,搜出《红旗》等书报文件,指为共产党而逮捕,经人营救获释。暑假后,为北平大学女子文理学院国文系主任。11月,周树人(鲁迅)至北京,在范文澜家中与左联等团体的代表会谈。

民国二十年(1931年),出版了《正史考略》,《文心雕龙讲疏》改为《文心雕龙注》,于1936年出版。从范文澜早年三部学术著作看出,他文学、经学、史学都很精通。

民国二十一年(1932年)10月出任女子文理学院国文系主任,次年10月任该院院长。授课之余,勤奋著述,数年间出版了《诸子略义》《水经注写景文钞》《文心雕龙注》《正史考略》《群经概论》等书。其中《文心雕龙注》一书,征证详核,考据精审,究极微旨,为一时名著。

民国二十三年(1934年)暑假后,范文澜又被当局逮捕,经蔡元培等人营救获释。民国二十四年(1935年),范文澜在中法大学任教。民国二十五年(1936年)夏,范文澜在河南大学任教 ,任河南大学文学院教授。

辗转救亡

民国二十六年(1937年),七七事变后,在党的领导下,范文澜创办抗战讲习班,亲自上课,积极从事抗日救亡活动。民国二十七年(1938年)1月30日(农历1937年腊月二十九日),范文澜带领服务团抵达舞阳县一个小村庄。这时恰逢过年,服务团连夜组织学员画漫画、写标语,向村民宣传抗日道理;随后又在附近村庄举办识字班,编唱通俗易懂的《抗日三字经》。范文澜带领学员们教唱抗日救国歌曲,演出抗日话剧。民国二十七年(1938年)6月,开封沦陷,范文澜随河南大学转移到鸡公山一带。不久,与党取得联系,在遂平创办抗日训练班,又随新四军在信阳一带开辟游击区,又在第五战区抗敌工作委员会做统战工作,长期奔波于桐柏山中。民国二十八年(1939年)春,日军加紧对信阳、桐柏一带的侵犯。为保证范文澜安全,中共鄂豫边区党委决定范文澜从信阳回到确山县竹沟镇,随同党委机关一同行动。 是年9月,在竹沟镇重新加入中国共产党。

民国二十九年(1940年)1月,范文澜到达延安,为马列学院历史研究室主任。开始撰写《中国通史》,以“为某些干部补习文化之用”。当时拟定“略前详后,全用语体,揭露统治阶级罪恶,显示社会发展法则等几条”作为准绳。上册(上古到五代)于1941年出版,中册(宋辽到清中叶)于1942年出版,下册只完成鸦片战争到义和团运动部分,题名为《中国近代史》上册,于1946年出版。而上、中册合称《中国通史简编》。 5月,范文澜发表《关于上古历史阶段的商榷》,首次运用阶级斗争学说考察商代社会,表明他开始将唯物史观运用于史学探索,实现了学术思想向唯物史观的重要转变。

民国三十年(1941年),为中央研究院副院长兼历史研究室主任。 民国三十一年(1942年)发表《论王实味同志的思想意识》(《解放日报》1942年6月9日)。民国三十二年(1943年),在中央宣传部工作。

高校治史

民国三十五年(1946年)2月,范文澜调离延安后,于4月到达晋冀鲁豫边区,历任北方大学校长兼历史研究室主任、晋冀鲁豫边区文联理事长、华北人民政府委员等职。在此期间,范文澜继续从事历史研究工作。

民国三十六年(1947年),范文澜兼历史研究室主任。同年出版《中国近代史》上册(即《中国通史简编》的下册),系统地论述了中国沦为半殖民地半封建社会的历史过程和时代特征,高度评价了人民反帝反封建运动的历史功绩。

民国三十七年(1948年)春,中共中央决定将北方大学与晋察冀边区的华北联大合并,建立了华北大学,吴玉章为校长,范文澜为副校长兼研究部主任、历史研究室主任。 8月,范文澜被任命为中原大学校长,虽先后因病、因另有重任,未能到校视事,但一直和学校领导机构保持着联系,具有一种特殊的精神影响力。他为中原大学两周年所写纪念文章中祝愿学校“在现有基础上,加速地充实并提高”,“建立起一个新型的正规大学”,具有重要指导意义。1949年,范文澜随华北大学迁至北京。参加中华全国社会科学工作代表会议筹备会。9月,由该会推选,作为社会科学界代表,参加中国人民政治协商会议第一届全体会议。

建国之初

1950年,华北大学历史研究室改为中国科学院中国近代史研究所,范文澜为所长。1951年,中国史学会成立,郭沫若为会长,范文澜为副会长,主持日常事务工作。1952年起,重新改写《中国通史简编》一书,至1965年先后出版了远古至隋唐五代部分共四册。和郭沫若、吴玉章、翦伯赞、吕振羽等一道,为繁荣中国历史科学作出了重大贡献,是史学界德高望重的领导者之一。

1954年起,先后当选为第三届全国人民代表大会常务委员会委员。此外,还担任过中国人民对外文化协会理事、中国文字改革委员会常务理事和政协全国委员会文史资料研究委员会主任委员。

1956年,范文澜当选为中国共产党第八届中央委员会候补委员。1959年,当选为第二届全国人民代表大会代表,又当选为中国人民政治协商会议第三届全国委员会常务委员。

1965年,当选为第三届全国人民代表大会常务委员会委员。1969年,当选为中国共产党第九届中央委员会委员。1969年7月29日逝世于北京,享年76岁。

史学成就

编著《中国通史》(简编)

范文澜组织研究室人员佟冬、尹达、叶蠖生、金灿然、唐国庆等人着手编撰。具体分工为:范文澜任第一编;佟冬、尹达、范文澜任第二编;叶蠖生、金灿然、唐国庆、范文澜任第三编。这种集体合作并非易事,领衔者需要具备相当的资历和权威。范文澜此时虽然已在主流学界有一定声望,但毕竟到延安未久,历史研究室资历较老的杨绍萱,谢华就拒绝参与。范文澜充分展现了其深厚的国学功底及对马克思主义理论的运用,于民国二十九年(1940年)8月至民国三十年(1941年)底撰成约60万字的书稿,民国三十年(1941年)5月由延安新华书店出版上册,民国三十一年(1942年)出版中册。出版后风行一时,广受欢迎,十年间先后有8种版本刊布。 此书出版时题署“中国历史研究会编”,实际上“是由范文澜独立写成,学术界也公认为他的代表作。”

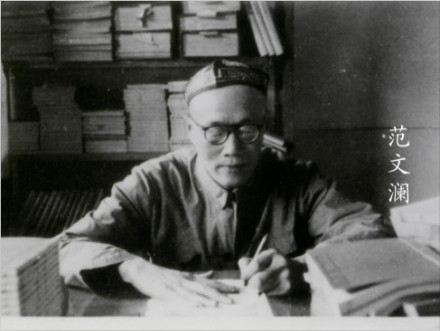

此后,范文澜对于通史的写作乐于听取学界意见,孜孜以求其学术的完善,这也是范著通史能够为学界所公认的缘由之一。范文澜将修订《中国通史简编》(后实际上为重写)作为首要工作全力投入。他以华北大学历史研究室人员为班底,于1950年5月率先创立中国科学院近代史研究所这一国家级史学机构,并在所内设立“通史简编组“以全力从事《中国通史简编》之修订。他自己也无疑将工作重心放在修订《中国通史简编》上,除此之外,他还要求所内同仁“深入钻研“,要为“古代史、少数民族史、世界史、苏联史“等方面的研究作准备。

1968年7月20日,毛泽东表达对范文澜继续撰写通史的支持。范文澜非常兴奋,在病中仍以坚强的毅力着手安排,计划五年内完成全书。他为撰写《中国通史》可谓呕心沥血,但是其通史撰著未竟全功。1953年完成全书“绪言“和第一编(战国以前)之修订。1957年6月完成第二编(秦汉至隋统一)。1965年4月完成第三编(隋唐五代十国部分),总计约110万字。出版时虽题为“修订本中国通史简编“,但实际上并非简单“修订“的意义,而是重新撰写,1978年再版时书名改题为《中国通史》。

《中国通史》(简编)学术特点

在编著过程中,范文澜将马克思主义基本原理与中国历史实际相结合,运用辩证法和唯物论,重新认识传统经史典籍。《中国通史简编》客观描述了中国几千年的历史进程,揭示历史发展规律,深入分析历史上各个时代的特点和历史人物的功过得失,提出近代中国的命运,是孕育于明清时期的多种社会矛盾和因素演变的必然结果。该书系第一部以唯物史观为指导的中国通史著作,是中国早期马克思主义史学的重要成果。范文澜极其重视论述各个历史时期的特点和社会结构。如论述“周初大封建”,建立较大侯国,降服许多小国,含有统一天下于周王的意义,显然是一个进步。强迫奴隶制度的小邦接受周朝的封建制度,更是一个重大的进步。分封与宗法制度密切结合,以周王为中心,形成一层一层的宗法等级关系。而其真实的社会物质基础,就是封建土地所有制。根据唯物史观原理,在阶级社会中,造成社会变化的原因,是各个时期的政治势力、政治主张、阶级或阶层间利益的斗争,而其更深层的原因则是社会物质生产的变化和不同集团间经济利益的推动。按照这种理论和方法考察历史,对于提高历史学的科学性有重大的意义。贯穿范著全书的正是这一指导思想,书中以阶级关系和经济领域变动来解释社会变迁有许多成功的例子。

对于三国鼎立的局势,除了论述东汉末年社会混乱情势下三大政治集团的角逐外,范文澜又从经济的角度作了深刻的分析。他提出的一个重要论点是“从经济方面说来,三国分立也是东汉末年社会大破坏的自然产物”。其理由是:原来黄河流域是经济最发达的中心地区,因之它也是政治文化的中心地区。“这个伟大强盛的中心地区首先带动了长江上下游地区(益、荆、扬)的经济逐步前进。”西汉中期,楚越地方还被称为:地广人稀、刀耕水耨,无冻饿之人,也无千金之家。“这就是说,江淮以南经济落后,剥削者还不能积累起千金。到了东汉时期,大地主豪强到处出现,说明经济已有发展,足以产生大的剥削者。”范文澜根据经济、民族、文化等层面综合考察,对偏安一隅的东晋南朝共三百年对中国历史发展的积极作用也给予颇高评价。“东晋时期,北方汉族人大量南迁,长江流域经济有很大的发展,逐渐接近黄河流域未遭破坏时的经济水平,文化的兴盛,更远远超过当时的北方。南朝文化为隋唐统一时期高度文化奠定了基础。”

范文澜注重多层面反映历史真实。首先是论述各朝代重要制度的创立衍变。制度的沿革是历史运动的主要表现形式之一,对于反映历史人物的行为、社会阶段的特征,对于认识各个朝代阶级的、经济的、文化的状况和中国历史走过的道路,以及总结兴衰治乱教训,都有很大关系。《中国通史简编》还多角度地展示促进和影响中华民族历史发展其他方面的问题,如水利工程、中外关系和文化交流,汉族地区社会结构和不同阶层的作用、民族活动、文化心理等。

范文澜注重编著多民族共同的历史。书中记载各民族的历史有两项极为突出:一是对于少数民族在历史上作了出色贡献的人物,如北魏道武帝拓跋珪、太武帝拓跋焘、周武帝宇文邕、吐蕃弃宗弄赞普(松赞干布)等对本民族和整个中国历史作出的贡献,都予以详细记载和高度评价。二是在第三编中设立了“吐蕃国”、“回纥国”、“南诏国”三个专章,以9万字的篇幅来记述隋唐时期三个周边民族的政治、经济、制度和文化,这在通史著作中确实有首创的意义。

《中国通史简编》中范文澜评价历史人物目光犀利,严格地从历史条件出发,善于透辟地、辩证地分析问题。著者还注重运用比较方法评价人物,如书中对盛唐三大诗人李白、杜甫、王维学术思想渊源和风格不同的比较,对韩愈和柳宗元在古文运动中风格和地位不同的比较,都极具深度而有说服力。书中这类成功之处甚多,对于治史者更好地掌握评价历史人物的理论和方法,无疑大有裨益。

史学思想

范文澜的马克思主义史学思想就是他在长期关注毛泽东思想的基础上形成的,并且他较早将马克思主义理论应用于史学研究,完成其人生中最重要的两部著作。随着时间的推移,范文澜的马克思主义史学思想进一步发展,集中体现在以下几个方面。

一是从汉本位到民族融合。在初版《中国通史简编》中,范文澜以汉民族本位来叙述民族关系,对异族入侵则着重写人民群众的英勇抵抗。在修订本中,他运用阶级分析法论述历史上的民族关系时指出,民族之间的压迫、战争,“本质只是一个民族的统治阶级压迫别一个民族,主要是压迫别一个民族的劳动人民”,罪魁祸首是各民族的统治阶级。他认为,中国的历史“是构成中华民族的各族男女劳动人民长期共同创造的成果”。

二是“劳动人民是历史的主人”。在初版《中国通史简编》中,范文澜明确人民是历史记载的主体。新中国成立后,范文澜开始将劳动人民与生产力、生产关系联系起来,他指出,生产力是历史的推动力,劳动人民是生产工具和人力的创造者。他肯定了劳动人民在创造历史过程中的作用,提出劳动人民是历史的主人。

三是阶级斗争学说的运用。在初版《中国通史简编》中,范文澜运用阶级斗争学说分析历史事件,在修订本中他运用阶级斗争学说分析阶级社会历史发展的方法,指出:“不仅要分析各个阶级相互间的关系,同时还得分析各个阶级内部各种集团或阶层所处的地位。”同时,范文澜反对阶级斗争理论的教条化,“如果只是记住了阶级斗争而没有具体分析,那就会把最生动的事实变成死板的公式”。

1963年,范文澜为《红旗》等单位再次讲经学,形成文章《经学讲演录》。该文依然保持了深入浅出的行文风格。与延安时期的《中国经学史的演变》相比,此文对经学的论述,心态比较平和,在某些地方更加深化了。《经学讲演录》谈了四个问题:一、经的开始;二、今文经学与古文经学之争;三、宋学;四、明清的经学。这四个问题,基本上反映了范文澜对经学发展史的分期认识。“经的开始”指经学的初期发展阶段,从周朝到西汉末。“今文经学与古文经学之争”在他看来是经学发展的第二个阶段:“从西汉后期开始就变成今、古文之争,这一斗争直到唐朝告一结束”。“宋学”代表了经学的一个时代,但它并非专指宋代的经学。它在唐朝已开始酝酿了,直到明末,但最盛时则在宋朝。明清经学是经学的最后一个阶段。“清代的经学可以称之为汉学”。范文澜列的这四个题目,点出了经学发展的阶段性特征,将它们连起来,具有经学通史的性质。可见,此文仍然具有“通”的特点。

经学研究

古文经学

范文澜早期的经学观点,倾向古文经学。他民国二十二年(1933年)出版的《群经概论》,是他全面论述经学的著作,由十三章组成,依次为经名数及正义、周易、尚书、诗、周礼、乐、仪礼、礼记、春秋及三传、论语、孝经、尔雅、孟子。也就是说,该书“概论”的内容是《十三经注疏》中的“十三经”。旁征博引是《群经概论》的一大特征,反映了范文澜对经学史和各家观点的娴熟。在今古文两家有争议的地方,范文澜大都表明自己支持古文家的观点。如对于《周礼》,今文家认为是伪书,该书设立专节“周礼不伪证”,引用汪中、陈澧、陈汉章、黄侃等人的观点和论证,否定今文家的看法。最后说:“读陈先生此文,可知春秋时诸侯虽不能共秉《周礼》,而典制之遵用者,自《左传》一书观之,已多至六十证,《周礼》之非伪书,的然无疑矣。” 对于今文家攻击的《左传》,他引《史记》、《汉书》有关《左传》的记述和评论,表达自己的看法:“案《史》《汉》之言,昭明若此,谓左氏不传《春秋》,特汉博士嫉妒道真之辞耳。” 范文澜征引了刘逢禄否定《左传》的观点,接着又引述章太炎对刘逢禄进行驳斥的文字,并发表自己的看法:“章氏所云,驳诘明快,足以张左氏学者之目。”“刘歆、桓谭、王充三说,皆足正当时俗儒妄谓左氏不传《春秋》之谬。” 他对章太炎驳斥刘逢禄的文章非常赞成,说“章氏驳刘说极是”,“案章说甚辩,足以塞刘氏之口。” 在《仪礼》篇数问题上,他批评今文家皮锡瑞武断:“皮锡瑞《三礼通论》力主十七篇并非残阙不完之说,可谓武断。”

对于晚清今文家力攻《逸礼》,他持反对态度。他说:“清儒邵懿辰力攻《逸礼》,以为伪作。丁晏辨之曰:‘位西谓逸礼不足信,过矣!当依草庐吴氏别存逸经为允。’至斥逸礼为刘歆诬伪,颇嫌臆断,且逸礼古经,汉初鲁共王得于孔壁,河间献王得于淹中,朝事仪见于《大戴礼》,学礼见于贾谊书,皆远在刘歆以前,未可指为歆赝作也。”“皮锡瑞辈称逸礼即非伪造,亦必孔子删弃之余,殆未必然也。”

当然,他对今文家的观点并不一概排斥,他对皮锡瑞的经学成果就很重视和尊重,有时还专节介绍皮锡瑞的观点,如第九章的第十八节,标题是“皮锡瑞说存三统”,第十九节的标题为“皮锡瑞说异外内之义与张三世相通”。对皮锡瑞合理的观点,他也予以肯定,如他说“皮氏论《大戴》次序合于礼运说甚精当。”“皮氏力主王制为今文大宗,其说甚是。” 对皮锡瑞比较正确的论断,书中也予以引述,如在第七章的第六节“仪礼读法”,他赞成皮锡瑞的看法:“皮锡瑞《三礼通论》谓‘《仪礼》重在释例,尤重在绘图,合以分节,三者备则不苦其难’。”

经学史

《群经概论》侧重于论,主要论述十三经的一些基本问题,包括各经的名称、作者、卷(篇)数、传授过程、各经的性质,并对历史上关于该经长期聚讼不休的焦点进行辨析,其中包含大量的经学学术史的知识,反映了范文澜深厚的经学造诣。《群经概论》既是经学入门书,是进一步研究经学的基础,同时它还是包含了经学认识最新成果的著作。就形式而言,它属于旧式的纯粹的学术史著作,不仅文字古雅,而且治学方法采用的也是汉学家的考据路数。范文澜到延安后,学习和运用唯物史观,对经学进行了重新认识。民国二十九年(1940年),延安新哲学年会请他讲演了《中国经学史的演变》,演讲稿发表在延安的学术刊物《中国文化》第二卷第二、三期上,篇幅虽然不大,却高屋建瓴地勾勒出中国经学演变的脉络,并用马克思主义观点对经学的基本问题进行了论述。与《群经概论》相比,这篇演讲完全是另一种风格的经学史著作。《中国经学史的演变》的字数近3万字,由五部分组成,即前有“绪言”,最后是“总结”,中间正文分三部分:第一部分汉学系——孔子到唐;第二部分宋学系(道学、理学、心学)——唐到清;第三部分新汉学系——清到“五四”。绪言谈了六个内容:经是什么?经是怎样产生的?经讲些什么?经与经学,经学史的分段,经学发展的规律。三部分正文基本是依历史时代梳理经学史,从孔子到唐是第一个阶段,这个阶段经学的范畴为汉学系。从唐到清是第二个阶段,此阶段经学的范畴为宋学系。从清到“五四”运动,是第三个阶段,其特征表现为新汉学。对每个阶段,范文澜按照经学的变化,又划分若干小段,单独标目,间或按照问题进行标目,目的是把该阶段经学的演变线索和特点讲清楚。

范文澜用马克思主义理论对于经学演变过程的梳理是极其精到的,摆脱了今、古文家派的狭隘观念,体现了实事求是的精神,在经学研究的历史上,具有重要的地位。因为这个演讲是在抗日战争时期的延安作的,在体现鲜明的时代特点的同时,不可避免地带有时代局限性。

教育思想

解放战争时期,范文澜出任北方大学校长和华北大学副校长,同时兼任历史研究室主任,选拔优秀学员作为研究生,培养历史研究人才。范文澜以其自身的学术生涯和治学之道,寄望青年茁壮成长。他教诲大家,做学问一定要坐得下来,要懂得“十年寒窗苦”的道理。灌输“坐冷板凳、吃冷猪肉”的“二冷”精神,潜心从事历史研究工作。“坐冷板凳、吃冷猪肉”,是一种借喻。

范文澜坚持发扬中国经学家、史学家言必有据的严谨治学态度,反对鄙视那种空疏浅薄的学风。他指导研究生进行历史研究,从整理档案原始资料入手。他告诫:从档案中搜求资料如披沙拣金,这是研究工作“从根做起”的重要一步。历史学与哲学不同,是一门实学。历史研究要“务实”。

黎澍:范老的通史写得流畅生动,使人爱读,尤其是唐代文化部分,特别是佛学,很深的道理用平实易懂的话语写出来,那是很少人能写得出来的。

蔡美彪:范文澜自二十年代参加革命,一直以学术研究作为职业。他的治学态度的特点可以概括为两个字,即“实”与“冷”。…………平时生活极为俭朴,在研究所的建设上,也一贯提倡艰苦朴素的作风。晚年卧病,医嘱休息,但只要身体条件尚可,仍然奋力写作,辛勤工作了一生。作为中国科学院近代史研究所的所长,范文澜以其倡导的严谨务实的治学态度为近代史所建立了优良的学风,他一生无私奉献是后人学习的榜样。

戴逸:“(范文澜的《中国通史简编》《中国近代史》两部著作)全面地、系统地阐明了中国的全部历史,教育、影响了后代的历史学家,也教育、影响了当时千千万万的革命者”。

胡绳:范文澜同志是忠诚的共产主义者,是对历史学作出了杰出贡献的学者。……在范老的身上,既体现了中国经学家、史学家的优秀传统,又表现了共产主义者的战斗精神和高尚品质。范老以其一生的治学证明马克思主义是研究历史的最科学的思想武器,只有从马克思主义的立场、观点出发,运用马克思主义方法,才能对中国的丰富历史遗产给以科学的说明,作出科学的结论,才能做到古为今用,通过历史研究来激发人们的爱国主义热情和为社会主义不断前进的战斗精神。范老站在坚定的马克思主义立场上,发扬了中国经学家、史学家的一丝不苟、言必有据的严谨的治学态度。他是这种优秀传统的继承人。当然,他不是埋首故纸堆中脱离实际的学者。他是忠于党、忠于人民的战士,他排斥和鄙视那种空疏浅薄的学风。范老的治学和为人都足以为后人的楷模。

刘大年:至今提起中国最早的马克思主义的中国通史和近代史著作,人们仍然要首先举出这两部书(《中国通史简编》《中国近代史》)。这种情形,近乎绝无仅有。

卞孝萱:范老是中华人民共和国开国一代的史学大师他的著作流传甚广。……范老主张“专、通、坚、虚”可见他提倡的是在“通”的基础上的“专”。……“专”与“通”要结合“坚”与“虚”也要结合。这四个字是范老治学经验的总结是我终生奉行的格言。

韩老赠联

范文澜同南京大学蒙元史专家韩儒林教授等史学界学者组成民族历史研究代表团,到内蒙古考察。在此期间两人一起交流切磋治学体会。考察结束后,韩儒林送范文澜一副对联:“板凳要坐十年冷,文章不写半句空。”范文澜生前一直把这副对联挂在书房里作为座右铭。这副格言对联鲜明独到,生动形象地概括了范文澜毕生的治学风格,以及对青年后学的殷殷期盼。

俭朴为人

新中国成立后,范文澜入住王府井东厂胡同胡适的宅院。但他对这一切看得很淡。近代史所的同事对他从未称过职务,均称“范老”。被誉为有“长者之风”,而没有“长官之气”。他平日生活极为俭朴。著作稿酬放在出版社,到年底作为党费全部上交。有时走亲访友,都是步行或乘公共汽车。他生活的乐趣全部在写作之中。为了专心致志地写书,他辞去了研究所的行政领导职务。

《中国近代史》(新华晋绥分店1947年第1版),全书7万字。本书是一部中国近代史著作工作者1945年在延安时所写。该书所叙内容的时限跨度为道光二十年(1840年)第一次鸦片战争至光绪二十七年(1901年)对抗瓜分野心的义和团反帝运动的61年间。

范文澜等编《捻军》(上海神州国光社1953年第1版),全书6万字。本书是有关捻军的一部大型资料专辑。它是由中国史学会主编的中国近代史资料丛刊的一部分,由范文澜,翦伯赞、聂崇岐、林树惠、王其榘共同编著。

《中国通史》(第一、二、三、四册),范文澜故去后,第五、六、七、八、九、十册由蔡美彪等编撰完成。

此外,还有《历史考略》《群经概论》《水经注写景文钞》《文心雕龙注》《太平天国革命运动》《范文澜史学论文集》《关于中国历史的若干问题》等。

范文澜绍兴故居位于胜利西路500号龙山宾馆院内,这里是范文澜的祖居,他就在这里出生长大。故居原为三进院落,如今只保留下正堂和东西厢房。