-

徐霞客游记 编辑

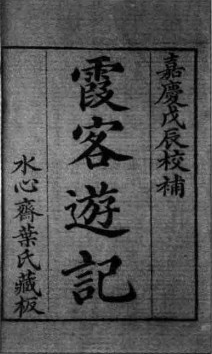

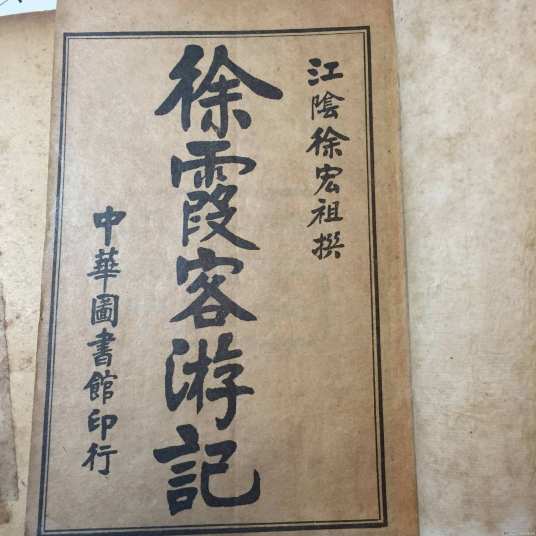

《徐霞客游记》是明代地理学家徐霞客创作的一部散文游记,明末徐弘祖经34年旅行,写有天台山、雁荡山、黄山、庐山等名山游记17篇和《浙游日记》、《江右游日记》、《楚游日记》、《粤西游日记》、《黔游日记》、《滇游日记》等著作,除佚散者外,遗有60余万字游记资料。死后由他人整理成《徐霞客游记》。世传本有10卷、12卷、20卷等数种。在原稿的基础之上,王忠纫手校、季梦良续成稿本,成书于崇祯十五年(1642年)。

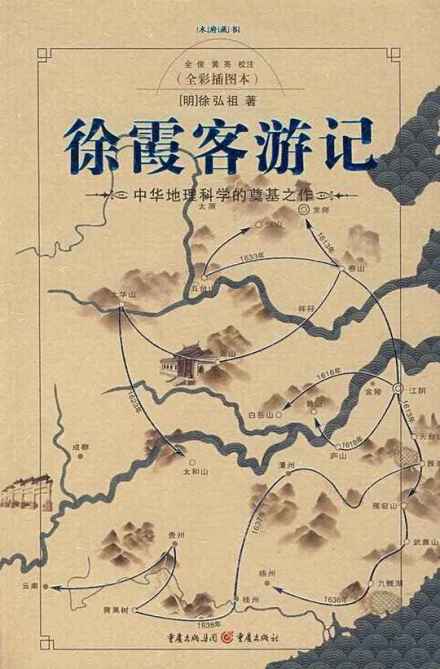

《徐霞客游记》主要按日记述作者1613年至1639年间旅行观察所得,对地理、水文、地质、植物等现象,均做了详细记录。

《徐霞客游记》是系统考察中国地貌地质的开山之作,同时也描绘了中国大好河山的风景资源,此外优美的文字也使之成为文学佳作,在地理学和文学上都有着重要的价值。

徐霞客的出游大致分为两个时期:前期北登恒山,南及闽粤,东涉普陀,西攀太华之岭,偏重搜奇访胜,写下了天台山、雁荡山、黄山、庐山、嵩山、华山、五台山、恒山等名山游记十七篇;后期的西南地区之行,则在探寻山川源流、风土文物的同时,重点考察和记述喀斯特(石灰岩)地貌的分布及其发育规律。

《徐霞客游记》全书六十余万字,其中记述游历广西的《粤西游日记》却占了篇幅的约三分之一,可见广西在这一书中的重要地位 。

地貌学

徐霞客三十多年的旅行考察,看见过许多地貌形态。记录在游记中的地貌类型就有岩溶地貌.山岳地貌、红层地貌、流水地貌、火山地貌、冰缘地貌和应用地貌七种。被他描述过的地貌形态名称多达一百零二种。其中中国西南地区岩溶地貌尤为详细。地表岩溶方面,徐霞客通过实地考察我国东南、中南和西南地区岩溶地貌最发达的地区,非常全面而系统地记录了这些地区地表岩溶的各类地貌形态,如石芽、溶沟、岩溶裂隙、落水洞、漏斗、竖井、溶蚀洼地、岩溶槽谷、岩溶盆地、盲谷、干谷岩溶嶂谷、天窗、天生桥、岩溶湖岩溶泉、峰林、孤峰、岩洞、穿山、溶帽山等。徐霞客还对岩溶地貌的分布范围及地区差异作了精辟的论述。由此可见,徐霞客对地表岩溶地貌已有一套系统的分类和命名。

地下岩溶方面,内容十分丰富,包括溶洞洞穴堆积、地下河、地下湖、洞穴瀑布等。《徐霞客游记》中记载的溶洞共二百八十八个,经他亲自入洞考察的有二百五十个,占百分之八十七,这个数字不包括他游过但现存《徐霞客游记》中没有记载的溶洞,如张公洞、善卷洞等。描述洞穴的内容包括洞穴大小和洞口方向,洞穴类型和形态结构,洞穴堆积,洞穴生物,洞穴气候,洞穴音响,洞穴考古,洞穴利用,洞内石头的颜色,洞穴成因等十二项。有的地方还记述了他考察洞穴的技术。水文学

徐霞客的游历大致可分为两阶段,第一阶段始自丁未年(1607年)泛舟太湖、登洞庭山,但因母在,不远游,游必有方。虽然他的母亲也鼓励他,并为他制作远游冠,以壮行色,但直到天启五年(1625),他每次出游的时间都不会太长,甚至有些年整年家居未出。例如万历三十八年(1610)、三十九年(1611)、四十年(1612)、四十三年(1615)、四十五年(1617)、四十七年(1619)、天启元年(1621)、二年(1622)都未出游;泰昌元年(1620)出游63日;天启三年(1623)出游54日。第二阶段则自天启五年(1625)他母亲王孺人逝世后直到崇祯十二年(1639),他的旅游“不计程亦不计年,旅泊岩栖,游行无碍”,这期间历游浙、闽、赣、楚、粤西、黔、滇等地。吴国华为徐霞客作《圹志铭》,说他的游历“最奇者,晚年流沙一行,登昆仑天柱,参西番法宝,往来鸡足山中,单装徒步,行十万余里,因得探江河发源,寻三大龙脉”。

徐霞客的游历日记,在他自己有生之年并未加以整理编次。他于崇祯十三年(1640)从云南回到故家之后,将游历所记原稿托给他的家庭教师季梦良整理。季梦良先是推辞,后来要接受这项任务之时,徐霞客就过世了,这些文稿被徐的友人王忠纫携去,但此时文稿已有部分遗失。不久,王前往福建任官,仅将原稿略加排序,即交徐霞客之子徐屺带回。徐屺仍将文稿托给季梦良说:“非吾师不能成先君之志也。”于是季梦良“遍搜遗帙,补忠纫之所未补,因地分集,录成一篇”。《徐霞客游记》形成一部完整著作形式,是季梦良的整理之功,这也是《徐霞客游记》的第一个抄本。

目录 | |||

卷一上 游天台山日记 游雁宕山日记 游白岳山日记 游黄山日记 游武彝山日记 游庐山日记 后游黄山日记 | 卷一下 游九鲤湖日记 游嵩山日记 游太华山日记 游太和山日记 闽游日记前 后闽游日记 后游天台山日记 后游雁宕日记 游五台山日记 游恒山日记 | 卷二上 西南游日记一 | 卷二下 西南游日记二 |

卷三上 西南游日记三 | 卷三下 西南游日记四 | 卷四上 西南游日记五 | 卷四下 西南游日记六 |

卷五上 西南游日记七 | 卷五下 西南游日记八 | 卷六上 西南游日记九 | 卷六下 西南游日记十 |

卷七上 西南游日记十一 | 卷七下 西南游日记十二 | 卷八上 西南游日记十三 | 卷八下 西南游日记十四 |

卷九上 西南游日记十五 | 卷九下 西南游日记十六 | 卷十上 西南游日记十七 | 卷十下 西南游日记十八 |

卷十一上 西南游日记十九 | 卷十一下 西南游日记二十 | 卷十二上 西南游日记二十一 | 卷十二下 西南游日记二十二 |

: | |||

景物描写

《徐霞客游记》的语言魅力还表现他善于使用各种修辞手法。一是生动贴切的比喻。他把桂林的叠彩山层层叠叠的山石比作浪花和鲜花,说是“如浪痕腾涌,花尊攒簇,令人目眩”,把桂林一座座俊俏秀丽的山峰比作一个个美人,说是“尤婷婷作搔首态”,《雁荡山游记》中写玉女峰好像是头戴花饰的少女,说是顶有春花, 宛然插髻”,把山石比作大象、乌龟、蟾蜍、花卉、彩带等更是数不尽数。各种比喻无不新鲜贴切、奇特生动。二是气势磅礴的排比。徐霞客游历到云南洱海时,对水流湍急的普陀崆峡谷情有独钟,他在《滇游日记》中写道“江流捣崆中愈骤,崆中石耸突而激湍,或为横槛以扼之,或为夹门以束之,或为龃龉,或为剑戟,或为犀象,或为鸷鸟,百态以极其搏截之势,而水终不为所阻,或跨而出之,或穿而过之,或挟而潆之,百状以尽超越之观。”一连用了九个”或“,来表达自己对深峡陡崖的惊叹与赞美。三是丰富阅历基础上的比较。在《黄草坝札记》中,他写迤东之县,通海为最盛;迤东之州,石屏为最盛;迤东之堡聚,宝秀为最盛皆以免于普祸也。县以江川为最调,州以师宗为最敝堡聚以南庄诸处为最惨,皆为普所蹂躏也。“比较说滇东所有的县里,通海是最兴盛的;滇东所有的州里,石屏是最兴盛的;滇东所有的堡聚里,宝秀是最兴盛的,则都是因为它们没有受到普通名胜祸害。而这些县城里江川是最衰败的,州郡里师宗是最衰败的,堡聚里南庄是最凄衰败的,这是因为它们受到了普通名胜祸害的缘故。徐霞客以他丰富的地域阅历通过比较给出了较为综合的分析。清代学者钱谦益:霞客先生游览诸记,此世间真文字、大文字、奇文字,不当令泯灭不传,仁兄当急为编次,谋得好事者授梓,不惟霞客精神不磨,天壤问亦不可无此书也。

英国科学家李约瑟《中国科学技术史》:《徐霞客游记》读来并不像是十七世纪的学者所写的东西,倒像是一位二十世纪的野外勘测记录。

民国学者刘虎如:其词意之高妙,备极诸长,非身历其境者,何能出此……霞客之游记,非仅写景物、谈风月而已,对于山岭之来脉、江海之源流,而未尝无所发现,其有助于地理,自不可没。

文学

《徐霞客游记》中描写事物所采用的清新优美文笔,使读者爱不释手。乾隆四十一年(1776年)以前的一百三十五年间,完全靠读者用笔抄写来流传。乾隆四十一年以后,才有刻本流传。对《徐霞客游记》的文学价值,不少名家有过中肯的评论。