-

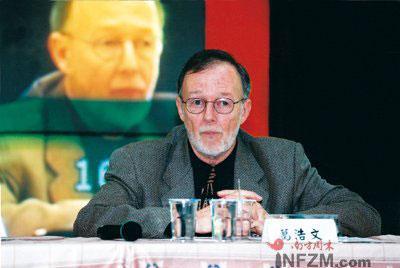

葛浩文 编辑

葛浩文(Howard Goldblatt),美国著名的汉学家,是2012年诺贝尔文学奖得主莫言作品的英文译者。出生于1939年,20世纪60年代服役期间在台湾学习汉语,后获得印第安纳大学中国文学博士学位。 是英文世界地位最高的中国文学翻译家,已经翻译了30多个中文作家的60多部作品,是有史以来翻译中文小说最多的翻译家。

硕士毕业,教了一年书,他认识到自己“除了中文什么都不会”,决定攻读博士。这一回,好几个学校都要他,他挑选了印第安纳大学,指导教授是柳亚子的公子柳无忌。在印第安纳,葛浩文钻研中国古典小说、元杂剧及鲁迅和左翼作家的作品,既读英译本,也读原文。

写博士论文时,柳无忌让他报选题。葛浩文先报了朱自清散文,柳摇头;报田汉的戏剧,也摇头;最终他想起“二萧”来,告诉柳无忌,其父柳亚子跟萧红相熟。柳无忌一听,来了兴趣,催葛浩文“赶快写”。

萧红——这个年纪轻轻就去世的女作家在十几年的时间里创作了大量的诗歌、小说和戏剧作品,但是在当时很少有人关注她的作品。于是《呼兰河传》成为了葛浩文翻译的第一本中文小说。

2000年,因翻译朱天文的《荒人手记》获得美国国家翻译奖(National Translation Award)。

2009年获得古根海姆奖。

2011年6月3日,在纪念萧红诞辰100周年举行的首届“萧红文学奖”上,葛浩文的《萧红传》获得萧红研究奖。

《萧红传》

微小说集《A Night in a Chinese Hospital》

编译当代中国小说集《Chairman Mao Would Not Be Amused: Fiction from Today's China》

编译当代中国诗集《Push Open the Window: Contemporary Poetry from China》

与刘绍铭合编《哥伦比亚中国现代文学文集》(The Columbia Anthology of Modern Chinese Literature)

萧红《呼兰河传》《生死场》《马伯乐》《商市街》《手:短篇小说集》

刘震云《我叫刘跃进》《我不是潘金莲》《手机》《温故一九四二》《一句顶一万句》

冯骥才《三寸金莲》

王安忆《富萍》《流逝》巴金《第四病室》

雪漠《大漠祭》《猎原》

李锐《旧址》

张洁《沉重的翅膀》

白先勇《孽子》杨绛《干校六记》

格非《追忆乌攸先生》

陈村《屋顶上的脚步》

史铁生《第一人称》

多多《我到达西安那天》

池莉《细腰》

杨争光《鬼地上的月光》

孔捷生《睡狮》王祥夫《油饼洼记事》

王蒙《选择的历程》

曹乃谦《到黑夜想你没办法》

虹影《饥饿的女儿》

老鬼《血色黄昏》

李昂《杀夫》《迷园》

松鹰《杏烧红》

姜戎《狼图腾》朱天文《荒人手记》

朱天心《古都》

陈若曦《尹县长》

谢丰丞《少年维特的身后》

施叔青《香港三部曲》

古华《贞女》

贝拉《魔咒钢琴》

英培安《我与我自己的二三事》

希尼尔《认真面具》黄孟文《床底下,迷茫》

王祯和《玫瑰玫瑰我爱你》

春树《北京娃娃》

黄春明《苹果的滋味》《溺死一只老猫》

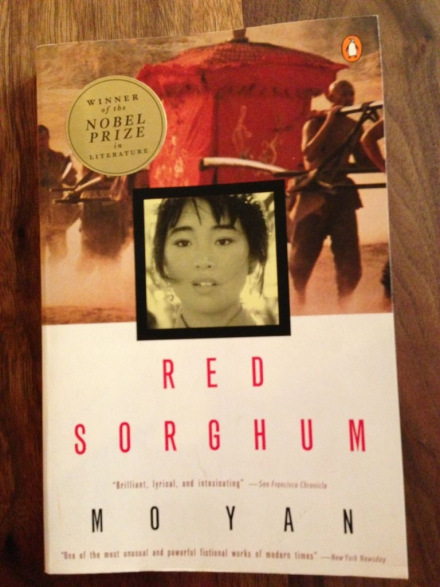

葛浩文:我真心喜欢莫言的所有小说,并对翻译它们乐在其中。我喜欢它们的原因各式各样。比如,《酒国》可能是我读过的中国小说中在创作手法方面最有想象力、最为丰富复杂的作品;《生死疲劳》堪称才华横溢的长篇寓言;《檀香刑》,正如作者所希望的,极富音乐之美。我可以如数家珍,我正在翻译《蛙》。

葛浩文:当我阅读莫言的作品时,我时常会想到狄更斯(我知道他不是当代作家):他们的作品都是围绕着一个鲜明道义核心的鸿篇巨制,大胆、浓烈、意象化而又强有力。与其作品相似的还有威廉·弗尔曼的《欧洲中心》,莫言的《红高梁》系列拥有同样的宏大历史叙述,他的《天堂蒜薹之歌》也同样表达了对强权者兽行的猛烈抨击。当然,还有那些莫言自己也比较喜欢的作家:现代主义的福克纳、魔幻现实主义的加西亚·马尔科斯,还有日本的大江健三郎。也别忘了另外一个“老派人物”:以市井俚语冷嘲热讽著称的拉伯雷。

“作者是为中国人写作,而我是为外国人翻译。翻译是个重新写作的过程。”葛浩文认识的很多作者都十分熟悉中国古典作品,但是到了翻译手里,并不一定能看出来那种古老的味道,这也难以避免。

“这可能是世界上我唯一做得好的事,”葛浩文(Howard Goldblatt)在采访时谦虚地评介自己对翻译中国文学的热忱。

“我喜欢读中文,我喜欢写英文。我热爱这个事业的挑战性、模棱两可性和不确定性,”

“我热爱创造性和忠实于原著之间的冲突,以及最终难免的妥协。时不时地,我会遇到一本令人无比激动的著作,我就会全身心地投入翻译它的工作中。换句话说,我译故我在。天呐!”

“我天生就爱翻译,翻译是我的爱好。对我而言,翻译就像空气一样,没有翻译,我就不能生活。”

他的翻译严谨而讲究,“让中国文学披上了当代英美文学的色彩”。

正对于任何一个有志于从事汉英、英汉翻译的人来说,最有效、最直接的途径是向翻译大师"拜师学艺"——认真对照原作比读翻译大师的翻译作品。就汉英翻译而言,当今最好的老师莫过于葛浩文(孙会军语) 。

被誉为“西方首席汉语文学翻译家”的葛浩文先生,用汉语写的《萧红传》新近获得“萧红文学奖”。他赴哈尔滨领奖,途经香港先到了上海。因他刚刚译完上海旅美作家贝拉反映二战期间犹太人在上海避难的长篇小说《魔咒钢琴》,特地借此机会踏访犹太人当年在上海生活的旧址,好对译稿作最后的修订。

葛浩文熟悉中国文学,因为他翻译过大量中国现当代作家的作品,数量之多海外汉学家中无人可比。他与很多中国新老作家不仅熟悉,而且亲如家人。有的作家到美国后就索性吃住在他家。但他为何如此低调,不愿轻易在公开场合评述他们的作品或文学成就呢?从表层看,是他不愿因此而得罪一些中国作家,从深层看与中国作家的心态有关。

联想到近年来德国汉学家顾彬因他的“垃圾说”而引发中国文坛持久争论不休的“地震”;瑞典汉学家马悦然因经常放出谁最有希望获诺贝尔文学奖的口风,从而使得被他“钦点”的作家或一夜走红,或身价倍增……而任何一位中国学者或评论家的观点,几乎都不可能产生如此冲击力和“一言九鼎”的效果。由此,我觉得中国作家是不是太在乎海外汉学家对中国文学的认知和评判了?对他们的观点,作为“他山之石”、一家之言,我们不妨听之,给予必要的尊重,但如果将之奉为圭臬,那就极不正常了。