-

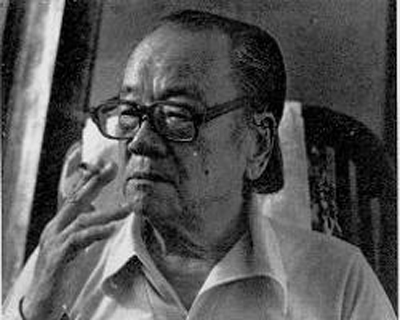

李石樵 编辑

李石樵为台湾本土著名的油画家,1908年出生于中国台北县新庄镇,1995年病逝于美国。李石樵从事艺术创作长达六十余年,诚恳严谨的创作态度及富于思考、哲学批判的个性,以高超绘画技巧建立其独特的绘画风格。

李石樵是台湾早期美术运动的重要推动艺术家之一,其以诚恳严谨的创作态度及富于思考、哲学批判的个性,建立独特且高超技巧的绘画风格,并春风化雨、作育英才,教育不少第二、第三代台湾优秀艺术家,对台湾艺术界与美术界的发展具有举足轻重的贡献与价值。

李石樵逝世后所遗留下的四百余件油画、水彩画、素描等精彩名作及相关资料文物均典藏于李石樵美术馆,这些文物作品是台湾美术发展史中重要文化遗产。

中文名:李石樵

外文名:LeeShih-chiao

国籍:中国

民族:台湾原住民

出生日期:1908年

逝世日期:1995年

职业:画家

主要成就:台籍画家的先锋推动台湾早期美术运动教育第二、第三代台湾优秀艺术家参展东京创元会展1976年5月举办省立博物馆个展

1908年,7月13日出生于台北州新庄郡新庄街(今新北泰山区)为李本与胡杏夫妇三子。上有长兄李丁照、二哥李云水、大姊李伴,下有四弟李堆锻、五弟李国栋、二妹李蕊、么妹李勉。李家务农,李本并兼营碾米场,家道小康。

1916年(8岁),新庄琼林童养媳周来富过门。

1917年(9岁),进入山脚公学校(新庄第二公学校,今新北市立泰山国小),喜爱绘画,课业成绩优异

1920年(12岁),长于算术,而被师长所发掘喻为天才。

1922年(14岁),因天资聪敏,家族会议推介继续求学之决定。

1923年(15岁),自山脚公学校毕业。考入台北师范学校就读,受教于石川钦一郎,开始接触正规美术教育

1924年(16岁),“七星画坛”成立。参加“台湾水彩画会”及台北师范学校之“暑期美术讲习会”。

1923年进入台北师范学校,受教于石川钦一郎。

1927年(19岁),原台北师范学校另于台北市大安区芳兰之丘新设“台北第二师范学校”(即台北市和平东路国立台北教育大学前身),原台北师范学校(位于台北市爱国东路的台北市立教育大学前身)改称为“台北第一师范学校”,一直到二次大战结束。因此李石樵也转至“台北第二师范学校”就读。

1928年(20岁),台北第二师范学校毕业,入演习科。与自幼定有婚约的周来富女士结婚。因热爱美术,即由石川钦一郎推荐及协助,赴日投考东京美术学校。11月20日,女儿李森出生。

1929年(21岁),1月3日抵日本东京,在学长兼好友陈澄波、陈植棋的照顾下,进入为考生设置的绘画研究所,与李梅树同租宿舍。第一次考东京美术学校落榜。依台北第二师范学校校规理应返台义务任教五年,经石川先生协助,赔偿四百元公费后免除返台任教义务,取得台北第二师范学校的毕业证书,得以继续留日追求未完成心愿。入“川端画学校”、“本区洋画研究所”及位于新宿的“同舟社”等三个绘画研究所钻研画技,也曾到吉村芳松的画塾学习。女儿李森热脑症死亡,收养女李阿勉。

1930年(22岁),再度投考东京美术学校,但因正逢该校废止特别学生制度,竞争更形激烈而落榜。

1931年(23岁),3月长女李美女出生。4月考取东京美术学校五年制西洋画科。挚友陈植棋在台北汐止去世。四弟李堆锻,肠疾亡。

1932年(24岁),3月,因在台家人染患热肠病,以及胞兄、胞弟、兄嫂、侄儿相继病故,父亲与妻子的病危,休学束装返台料理家变。待其父与妻病情好转,不顾父亲反对与断绝经济支援的情况下,李石樵仍返回东京继续学业。义女李阿勉死亡

1933年(25岁),三年级开始分教授专室上课,经石川先生介绍入冈田三郎助教室。11月长男出生,东京美术学校西洋画科改名油画科。

1934年(26岁),11月10日与陈澄波、廖继春、杨三郎等八人,于台北铁路饭店成立“台阳美术协会”,但因人在日本故未返台参加仪式。杨肇嘉聘请画家族像,画资1000元。

1935年(27岁),东京美术学校油画科毕业,母校台北师范学校聘请返台任教,然以追求艺术为途仍单身留居东京。5月,参加于台北教育会馆举行的第一届台阳美展(展出56件作品,并发表声明书,提供作家五件参展)。帝展改组,争扰不休,西洋画部退出,自组“第二部会展”。

1936年(28岁),2月,《杨肇嘉氏之家族》入选帝展。以《横卧裸女》及《屏风与裸妇》参加第二届台阳展,接受警方查验时,警察以“立姿可以展出,躺着的禁止展览”为理由,取消该作的参展权。

1937年(29岁),参展第三届台阳美展。4月24日至26日台中州立图书馆(今址为合作金库银行台中分行)举办个展。5月,作品移至台中、台南公会堂展出。

1938年(30岁),妻儿迁居台中州台中市新富町五丁目24番地(今台中市西区“大舞台”附近)。

1939年(31岁),次女李美惠出生。

1940年(32岁),4月19日台中州立图书馆举办个展。6月,陈春德于《台湾艺术》介绍杨三郎、李梅树、廖继春、李石樵、陈澄波等五位台阳美协重要画家。12月22日,响应新体制运动,台中文化人士包括李石樵、松本透等人,于教化会馆举行座谈会,拟成立新兴文化翼赞团体。次子李延年出生。迁居台中州台中市新富町五丁目34番地二楼

1941年(33岁),5月22日至6月1日,入选日本创元社第一回展,并受赏。8月20日,台湾文学杂志社举办的洋画小品义卖会,由李梅树、陈澄波、李石樵等人捐作品50件。

1942年(34岁),三男李柏年出生。

1943年(35岁),5月7日,由台中北上创作。8月31日,以七次入选日本帝展、新文展之优异表现,荣获新文展“无鉴查(免审查)”展出资格,为第一位获此特殊之台湾画家。于第六回府展展出油画《坐像》并获“推荐”。11月,新竹市长委托李石樵制作该市府评清水源次郎肖像画。配合时局,完成作品《合唱》。迁居台中州台中市梅枝町25番地。

1944年(36岁),为避船难,被劝阻返日,留居台中,以画肖像画维生。4月,台阳美协于台北公会堂举行“十周年纪念展览会”,参加展出(之后台阳美术协会因战势日益激烈停止活动)。6月3日至5日,台湾美术推进会第一回展于铁道旅馆展出,展出南风原朝光、桑田喜好、秋永继春、李石樵、鲛岛梓等六人作品。

1945年(37岁),全家疏散至雾峰

1946年(38岁),9月17日,上午11时起,在台北市中山堂四楼“台湾文化协进会”办事处,出席由“台湾文化协进会”主办之《美术、音乐座谈会》。同席者有林玉山、陈进、林之助、郭雪湖、陈敬祥、蒲添生、陈夏雨、李梅树、陈澄波、陈清汾、颜水龙、廖继春、刘启祥、杨三郎、蓝荫鼎、游弥坚、许乃昌、杨云萍、陈绍馨、王白渊、沈相成、苏新等人。以作品《市场口》参加首届省展并任省展审查员。

1947年(39岁),1989年台北市立美术馆收藏,该作参加第二届省展。四男李鸿年死亡

1948年(40岁),由台中迁至新花费10万元房屋,定居台北市新生南路二段16巷6号。台湾文化协进会设绘画班于此,开启“李石樵画室”之嗃矢。台阳美术协会恢复活动。

1949年(41岁),五男李雅年出生。

1950年(42岁),四女李美智出生。绘《雅年》一作,开始描写室内之系列作品。

1951年(43岁),经杨肇家介绍合作金库收购《农家乐》300号巨作品为女儿之嫁妆。长女李美女与吴耀敦结婚。

1952年(44岁),与杨三郎、郭雪湖在马尼拉举行三人展。

1958年(50岁),6月13日至17日,在台北中山堂举行个展,展出现代绘画探索成果,作品96幅。

1960年(52岁),逐渐淡出台阳美展,该年起任教师大美术系。

1963年(55岁),8月,因食指浩繁,家计负担沈重乃应聘台湾省立师范大学美术系副教授。

1964年(56岁),开始尝试创作具深讨性之构成或抽象像。

1965年(57岁),4月28日至5月2日,省立博物馆个展作品75张。

1969年(61岁),11月于台北市松江路世纪画廊举行个展,着重破坏旧有的绘画观念,排弃非绘画性的冗杂内容,使绘画还原到最单纯的基本因素。11月25日至30日在省立博物馆举行展览,展出50幅作品。

1972年(64岁),3月14日起,省立博物馆个展,展出作品34件。

1974年(66岁),7月自国立师范大学退休,8月担任私立中国文化大学及国立艺术专科学校兼任教授。11月5日,以李石樵等八位为发起人,郑世璠负责处理会务筹画之“芳兰美术会筹备处”,发出“芳兰美术会简章”及入会申请书。

1975年(67岁),3月16日,在李石樵画室召开会议,报告“芳兰美术会第一届展览会”会务之进展及有关各项事宜。

1976年(68岁),5月省立博物馆个展。

1977年(69岁),12月华南银行将李石樵的《三美图》与廖继春的《风景》、杨三郎的《思慕》印制于火柴盒的小面板上,一套三式,作为宣传之用。

1978年(70岁),1月华南银行火柴盒上之《三美图》遭检举为色情之作,而自美返国。由于高雄市警察局接获检举,认为此宣传火柴盒有妨害风化之嫌,台湾省政府与高雄市警察局去函,要求华南银行解释,因而引起“艺术与色情”的热烈讨论,经过画家本人及艺术界的澄清与支持,风波终告平息。

1979年(71岁),8月省立博物馆个展。9月与叶火城等十五位中部美术家,于省立博物馆举行第一届葫芦墩美术研究会作品展。10月16日至11月3日阿波罗画廊个展。

1981年(73岁),10月阿波罗画廊举办专属画家特展“李石樵个展”。

1982年(74岁),原有新生南路住家兼画室,为地主周氏祭祀公业收回拆建,私人授课终止,迁居台北市宁安街。7月辞卸教职,赴美西雅图探视次女李美惠。

1984年(76岁),9月7日至30日阿波罗画廊个展,展出作品60幅。

1985年(77岁),旅居西雅图与次女李美惠同住。

1986年(78岁),11月阿波罗画廊举行个展,展出作品62幅。12月2日至7日,参加社教馆举行之芳兰美展第十四届纪念展。

1987年(79岁),东之画廊创立,特辟李石樵专室。

1988年(80岁),10月8日至12月18日,台北市立美术馆为之办“沉思、领悟与创作——李石樵的绘画世界”回顾展,展出1935年至1987年作品,计140幅,并出版专辑。

1989年(81岁),台北市立美术馆出版白雪兰著《李石樵绘画研究》。

1991年(83岁),任黄明政筹设李石樵美术馆,自资购买美术馆80坪,于忠孝东路四段218之7号3楼。

1992年(84岁),7月12日于台北市阿波罗画廊楼上一楼层面的“李石樵美术馆”成立,馆藏作品有400件,增购美术馆新馆80坪。受《新新闻周刊》访问。第一届李石樵师生美展举行。苏富比撤回拍卖仿李石樵《红衣少女》乙案。李石樵之妻周来富过世

1993年(85岁),第二届李石樵师生美展举行。续扩充美术馆38坪。

1994年(86岁),第三届李石樵师生美展举行。李石樵美术馆基金会成立,捐400幅作品给基金会。

1995年(87岁),第四届李石樵师生美展举行。台北时间7月7日下午一点三十分,病逝于美国纽约雪城。获总统李登辉颁褒扬令。8月李石樵版画由达利艺术中心代理,并于10月应邀在台北市政府11楼名家艺廊展出三个月,李登辉总统在陈水扁市长陪同下,莅临参观,对其画作证赏有加。9月举行“李石樵遗作展”

1996年,1月在台北国父纪念馆中山画廊展出“李石樵回顾展”12天,前监察院长陈履安与前监委王清峰亦莅临参观。1996年全国文艺季,新北市为纪念李石樵一生在绘画上的成就,推出过尽千帆话新庄活动,3月16日至31日在台北县立文化中心,4月20日至28日在新庄市文化艺术中心,举办李石樵回顾纪念展系列活动,借由展览、座谈、专题演讲,来阐述李石樵一生对台湾美术教育的贡献及绘画风貌。

李石樵是日据时期(1895-1945年)台湾美术运动的重要推动艺术家,并和李梅树、颜水龙、杨三郎、廖继春、陈清汾、张万传等八位艺术家共同创立台阳美术协会及台湾全省美术展览会,在台湾美术的社会运动使中具有重大的贡献。

美术史学家谢里法先生曾说“李石樵在美术运动的阶段里,发挥功能好比一座桥梁,将西洋大师的绘画中的特殊性,释译成为普遍性的常理,让后起的画家通过它带到绘画之可知性领域”,由此可知他在台湾美术界之带领后代艺术家学习之贡献。

李石樵在艺术教育推广及学术研究方面,李老师曾任职于师范大学美术系及国立艺术专科学校,均为当时国内最具代表学术最高单位,教授数十年,教育不少第二、第三代台湾优秀艺术家,春风化雨、作育英才,对台湾艺术教育的推广、深耕有很大的贡献。

温泉乡

1966年 油彩 画布 150x180。

说明:结合半具象和几何造型的作品。画下端有三个造型,显然是简化的屋顶,以此为指引,其上端之叠沓方块竟是重檐叠户的屋子,而这群屋子的深度则为方块的大小和左端白色线段所代表的路面所标示。左上方的绿色三角形则显然是一山丘,其左的二道三角形则为远山。右上端竟可见一烟囱,再过去的蓝色色块或为远山。上端缤纷的不规则色块,实以较浅的色彩,则显为天空的云彩。这是一幅近乎抽象但三度空间关系极清楚的作品,因此,“上方”的红太阳自不难辨认,亦或表现温泉的热吧。

河边洗衣

1946年 油彩‧画布 116.5x91。

说明:描绘台湾光复初期常见的河边浣衣,以其女为模特儿。画之旨趣则在表现光感所呈现的色感。黎明的曙光不但使天空呈动人的鹅黄色调,并使画中两女背光,而背面之阴影则为李石樵提供彼所擅长的低明度而高彩度的色彩变化。衣裳的格子花和碎花图案系刻意挑选,显然瞩意二者在阴影处所呈现的丰富色彩效果。河堤背光处之处理亦基于同样的色彩考虑。

女王的化石

1966年 油彩‧画布 120x162。

说明:基本上以画面分割结合超现实主义的绘画语言。我们无法得知,《女王的化石》是否受野柳女王峰石的启迪,但画中帆船却使笔者倾向此一可能。此画在乍看下与毕卡索一九三七年的《格尔尼卡》毫无渊源。但背景空间之块面分割基本上可以相提并论。画中央女人的造型固然使人联想起野柳女王峰,但亦可见到与《格尔尼卡》中人物造型的渊源。全幅以数种简单颜色构成的手法,或甚至中央太阳的位置,均使人倾向将此画与《格尔尼卡》相较。

市场口

1945年 油彩‧画布 149x148

说明:反映李石樵光复后落实现实的艺术观,描绘菜市场的繁忙活动,光线亦刻意投射在画中央着旗袍的女子上。背景人物多而不乱,基本上呈一字排开,空间难度并不高。人物姿态的表现大体自然,但推脚踏车之女孩姿态略嫌僵硬。着旗袍和女孩骑脚踏车均为当时的新现象,以之入画,反映李石樵此时所主张之“从现实中探索美的题材与富有美感价值的艺术”。

1931日本少女像习作

留日学生时期习作。用油、用色之掌握尚未娴熟,感觉生涩。脸部的描绘,深受石膏素描之影响,块面转折、五官部分尤然。肌肉解剖之交代亦不清楚,如嘴角上端与脸颊交接触或脖子受光面之处理,显示李氏甫习油彩,尚未成熟此媒介之性质,无法将其素描心得顺利发挥。然背景之朱红与衣裳之绿色成强烈对比,显示李氏对强烈色彩之偏好。李氏能把握艳亮颜色之退后感,不至喧宾夺主,显示他在此方面之能力。

1931四弟像

台展第五届特选作品。描写李氏之四弟李堆锻,在大稻埕的大拜拜时穿戴时髦衣帽赴宴。受塞尚人物画的影响,画面结构稳固,色彩块面坚实,反映出人体本质的特性。

1937叶老师

采肖像画中常见的四分之三角度。极写实,不复见生硬的块面;饱满的脸部肌肉自然涵蕴块面的组织。鼻部的处理尤能掌握中国人的特色,不复有西方式的鼻子凑在东方脸孔的现象。把中年妇女的眼袋表现得很得体,希腊式的上眼皮不复可见。深色的上衣只点缀以一耀眼的胸饰,在写实中见传神,为李氏在台所作肖像画之佳作。

1942父亲像

(夏衣)李氏把色彩效果运用在人物画上,以此画最足堪代表。全画采干擦手法,不但表现麻纱布之质感,也表现了李氏此时追情的丰富色彩变化。脸部和头发的处理则采用松散的笔法,以与衣裳的用笔配合。此画颇有李氏自己的面貌,兼顾写实的掌握和色彩的尝试。椅背微拱的弧度略与肩膀的弧度呼应,强面的直线则与对襟的直线呼应。在表象的描绘中暗寓几何造型的考虑是李氏构图倾向,将于日后发挥无疑。

1948岳母像

以红色头布与深蓝色棉袄呈对比,但《父亲像》则以红色椅垫与深蓝挂裳呈对比,不但凭增此两画之色彩,并加强棉袄和挂裳之质感。背景之色彩亿多有微妙变化,唯《岳母像》者色块较为分明。

1949人物

试图打破《建设》所臻至的写实风格,刻意走向古典雕刻之厚实感觉,近乎毕卡索古典主义时期的风格,前此亦有类比之效果。此画造型感十足,交叠的双手与身躯结为浑然整体,衣裳之乳白色更增加近乎大理石雕刻或石膏塑像的厚实感。然背景的桌子和瓶花尚属写实风格,未能使整体画面的造型一致,显示此画显示李氏转变其之肇端。

花

约1957 ~ 1958 油彩‧画布 65 x 50

说明:此画颇能显现李石樵融合毕费画风的心得。瘦长造型撷取毕费以强劲之黑色轮廓线勾勒的手法,百合花和插花之酒壶的挑选,亦出自其细长瘦挺之造型的考虑。桌缘和墙板的直线亦能呼应此等造型。然此画之造型并不全属毕费近乎粗糙的强劲造型,虽有瘦细之形,但未见粗犷或什至粗糙的感觉;在强劲中寓以柔和,反而表达了百合花本身的劲挺和厚实的性质以及优雅的形状。

画室

约1958 油彩‧画布 100 x 80

说明:李石樵于一九五零年代晚期醉心于一些较理性分析的欧洲绘画风格,但由于平素对色彩的爱好,亦同时研究以色彩擅名的波那尔画风。此画即为其中最足堪代表者。此画在表现由室内往室外看时逆光效果所呈的色彩变化,并以冷色提高暖色之色彩效果,甚而以细琐扭曲之笔触增进色彩耀动闪烁感的手法,均近于波那尔之作品,显示李氏一方面追求造型的变化,一方面探索色彩的可能。

三美图

1975 油彩‧画布 100 x 80

说明:此画曾为华南银行选印在火柴盒上,并引用李石樵的话:“绘画绝不允许捉摸不到的作品存在,画维纳斯就必须能抱住她。”之后,此画引起有关单位的关心而遭停印。基本上,问题不在于画中之裸体女人,而是公然印有“抱住她”的字眼,为当时政策所不容。李石樵同类作品大抵起源于希腊神话,以此题材呈现三人手搭肩背相连而出现正、反、侧的构图方式,但此作并无西洋画家所强调之神话意涵,重点明显倾向概念性的画面结构,且人体描绘量感高过质感。如从正确之人体解剖来看此作品,或许不是很妥当的。

泉

1979 油彩‧画布 60.5 x 72.5

说明:

虽置身于风景中,此画当属画家的裸女系列。但裸女之描绘出自画家想像,已未见造型的强调,且着眼点在表达肉体温润丰腴之美,兼以背景石壁暖色调之烘托,整幅画更见肉体之温暖腴美。上方树叶之绿色、远山之浓绿、以及石壁青苔之绿亦有对比之效果,画家擅长色彩语汇,殆无可疑。此时以七十一岁高龄处理此等繁杂之大构图,且色彩运用妥切,难能可贵,唯人体之描绘较属概念化,观者不易掌握此时人体画之诉求重点。

随着时代的潮流,李石樵先生的画法也不断地在改变与创新,在台湾早期的画家中,李石樵先生可说是最勇于求新与求变,他随时在发现问题、解决问题。他要求自己不能和时代脱节,好学的精神令人感佩。他大半辈子坚守在艺术的岗位上,即使生活再困难,从不轻易退缩,画坛上人人都称他为“长跑健将”,来形容他对绘画的坚持与执着。从他每一阶段的绘画表现与言谈举止中,人们看到也听到了许多人生的宝贵经验与做人处事的态度。也从他身上,看到了一位画坛上永不凋落的巨人。

良皓:李石樵不愧是一位艺术大师,虽然只是一幅玫瑰花园,但是对他画中的色彩配置让我很佩服,更让我百闻不如一见,所以我非常喜欢他这一幅玫瑰花园的画。对李石樵先生愈深入了解,愈是佩服这位台湾早期画坛的健将。他秉持着对绘画的热爱与执着,可说是将自己完全投入绘画与他的画作完全融合在一起。他多变的画风,写实到唯美,从唯美到浪漫、抽像,强调结构,再回归到写实;作品结合乡土民情,画中有着亲和风格。他不断创新与多方尝试的绘画精神,在台湾前辈画家中可以说是相当罕见的。

林文昌:李石樵为了使作品更上层楼,不断地对求新求变,也不断地挑战新的技巧与画法,创新自己的画使自己的画更美,这也让我们认识到了李石樵先生对绘画全新全力的投入,除了教导学生之外,也不忘提升自己的绘画领域。

陈植棋曾对吉村芳松说过:“李石樵将是台湾画坛上的一位可怕的人物”,这是李石樵终身以此为自豪的话,因为这是画家对画家的肯定。

林朝棨——台大地质学教授也曾说过:“李先生如果是音乐家,他应该是演奏家而不是作曲家”,从这些对李石樵先生称赞的话来说,可知李石樵先生在画坛上的重要性,可知道在漫长的绘画道路上,他是永远不败的巨人。