-

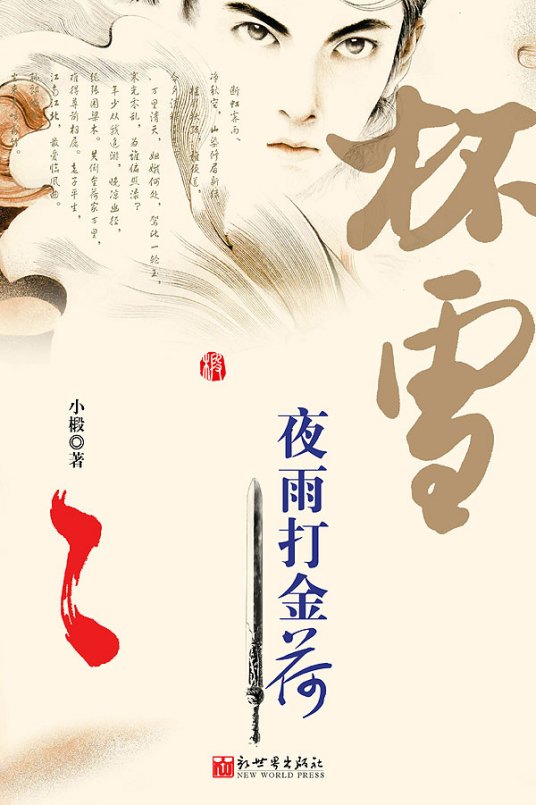

杯雪 编辑

《杯雪》为大陆新武侠宗师小椴的长篇武侠小说,也是小椴的第一部武侠作品及其代表作。曾在《今古传奇·武侠版》连载,拥有大量读者。全书讲述了宋代的乱世之中,一段段交织侠义与友情的故事,并对历史、家国、情义都有了深入的探讨,诗词典故信手拈来,悲欢离合尽在笔下,代表了新武侠的极高水平。

第一部 夜雨打金荷 | ||||

楔子 | 第一章 避祸 | 第二章 短刀 | 第三章 雨驿 | 第四章 金荷 |

第五章 镖银 | 第六章 夜战 | 第七章 渡江 | 尾声 淮上 | |

第二部 停云 | ||||

小序 | 第一章 一解 | 第二章 二解 | 第三章 三解 | 第四章 四解 |

第三部 宗室双岐 | ||||

小序 | 第一章 势迫 | 第二章 访旧 | 第三章 乱起 | 第四章 破阵 |

第四部 传杯 | ||||

序 章 | 残章一 悲回风 | 残章二 思往日 | 残章三 惜美人 | |

第五部 秣陵冬 | ||||

引 子 | 第一章 夜伏 | 第二章 长车 | 第三章 短歌 | 第四章 壁观 |

第五章 王图 | 第六章 广袖 | 第七章 杯酒 | 尾 声 | |

新版另有《借红灯》番外(属《络绎》系列,此系列为为《杯雪》系列后续,目前只出了《借红灯》一部) | ||||

第一章 四十八路 | 第二章 吊马 | 第三章 沐泽堂上一脚盆 | 第四章 壶碎 | 第五章 何需见血方封喉 |

第六章 伐柯 | 第七章 蛾眉岂肯让人 | 第八章 羊癫 | 第九章 豹隐风尘千棺过 | |

第十章 夺擂 | 第十一章 旧都一夜帝女花 | 尾声 定红灯 | ||

小椴

原名李氘,1973年生。代表作《杯雪》(即《乱世英雄传》)、《洛阳女儿行》、《长安古意》、《开唐》等。

籍贯:出生于黑龙江齐齐哈尔,常居湖北随州,偶居深圳,有时浪迹四方。

代表作品:《长安古意》系列、《乱世英雄传》(又名《杯雪》)《洛阳女儿行》《青丝井的传说》《隙中驹》 《借红灯》

文风:诗词化的文字,人性化的写作,小说中贯穿着终极人文关怀。行文颇有大家之风,脉络清晰,文笔流畅,妙笔生花古文功底深厚。

2001年:首度写作小说,完成《杯雪》前三部《夜雨打金荷》、《停云》、《宗室双歧》,发表于《今古传奇·武侠版》创刊号。

2002年:创作短篇小说《青丝井的传说》、《刺》、《隙中驹》;创作《长安古意》系列之《余果老》、《屠刀》、《商裳儿》;以上作品均发表于《今古传奇·武侠版》;完成长篇小说《脂剑奇僧录》,发表于《武侠故事》;完成《杯雪》后两部《传杯》与《秣陵冬》,发表于《今古传奇·武侠版》。

2003年:完成《长安古意》后两部《肝胆》与《登坛》,发表于《今古传奇·武侠版》;创作中篇《弓萧缘》;完成长篇小说《洛阳女儿行》,2004年于《今古传奇·武侠版》连载。

2004年:创作中篇小说《石榴记》、《瞳》、《星砂笺》。

2005年:由新世界出版社出版中篇小说集《刺》、长篇小说《杯雪》。创作中篇小说《尘镜蛛奁》、《龙城》、《忏》等。

2006年:由新世界出版社出版长篇小说《长安古意》、《魔瞳》、《洛阳女儿行》。创作长篇小说《杯雪》后传之《络绎》。

2007年:在《今古传奇·武侠版》发表《京娘》及《隽永刀》。

2008年:年初于《今古传奇·武侠版》发表《华年轮》,长篇武侠《玉门遮》创作之中。6月,由磨铁文化策划,花山文艺出版社出版《开唐》第一部《教坊》。《开唐》原名《玉门遮》,拟创作6部,第三部《王孙》创作中,即将陆续出版。

2009年:创作完成《开唐》正传《剑器》、《王孙》。番外《海市》,仍旧未完成。发表短篇《零》,《人语驿边桥》。 2010年:发表短篇《屠龙小编》、《玺》。 2011年:发表短篇《海国图志》。 2012年至今:在一些杂志等地方有出作品,并积极创作中.

《杯雪》题记

极浦一别后,江湖怅望多

相忘谁先忘?倾国是故国

揽风如挽袂,执手似初呵

人间但存想,天地永婆娑

释义:我们在极浦分别之后,面对着这风云江湖,相思之情怅然于心。说好了相濡以沫,不如相忘于江湖,那到底是谁先忘掉对方?倾慕之情绵绵不觉的是那方故土故国。遥想当年,你我乘风而立如同轻揽衣袂一般优雅,每次执手并行,都像第一次牵手那样热情感动。这些事已成过去,但是只要人间还有你可以让我想念,那么这个世界在我眼里永远丰姿绰约般的美好。

细数流年,不知不觉,认识椴居然已经有接近十载。

回顾起来,第一次知道了“小椴”这个名字,就是因为这一篇《杯雪》——那时候,我还在大学里念书,是一个初出茅庐的菜鸟,给同样是刚刚创刊的《今古传奇·武侠版》写稿子。而杂志上第一个主打的长篇连载,便是被改名成《乱世英雄传》的《杯雪》。

当时被那个被篡改的名字囧到了,对这篇文不抱有任何期待。然而,偶然翻开卷首,一首词映入眼帘,令我只看了几行,便倒吸了一口气。

“杯是只普通的陈年木杯,带着些细微的木纹与光泽,象是人世间那些小小的痴迷与眷恋,不忍释手的、却又如此可怜的快乐与留连;雪还是多年前那场天涯初雪。——握杯的指是寂寞的,而多年前的雪意似乎有一种穿透岁月的寒凉,能把一切冻结成深致久远,象这只不动的握杯的手、还有——友情。

“江湖中,还有谁记得这段杯雪之交?喝下这第一杯酒,故事的开始是这样的……

那是我第一次被他的文字惊艳,情不自禁地看了下去,直至夜深人静、第一卷结束还意犹未尽,掩卷赞叹良久。这个小说是如此的纯正、古雅、流畅,仿佛和金古温梁一脉相承,却又带着扑面而来的新鲜空气,不禁让自诩为从小就读遍了武侠小说的我为之吃惊。

于是,就缠着当时的杂志责编横刀给我介绍了此文的作者。

那,便是我和椴的初识。

在2001年相识的时候,他已经是一个写了许多年的职业作者,而我却还是一个在校念书的大学生,一个初次在杂志上发表作品的新人。他的阅历、学养、入行时间都远远超出于我,自然而然,他就成了我的前辈。

从《杯雪》开始,我又陆续拜读了他的《长安古意》、《洛阳女儿行》、《刺》等作品。小椴的文字清丽精简,结构巧妙,学养之丰厚、见识之广博都令人赞叹,更难得的是在武侠小说这个已经发展了多年、前人几乎已经穷尽了变化的类型创作上,他既然汲取了前面金古温梁诸位大师的精华,却又保持着自己独特的个人风格,有古韵也有根基,令人耳目一新。

他笔下的人物,个个都有着自己桀骜的风骨:雨夜里,那“共倾金荷家万里”的沉默惊艳少年;萧如最后嫣然一笑,舍身一击,“且看如姊这一刀!”的烈艳;余果老里,那“请从绝处读侠气”的慷慨豪迈的老人……种种,都给我留下了与以往所读之书截然不同的、深刻而隽永的记忆。

看了那些作品,我就想,原来武侠还可以这么写啊。

那之后,在写作这一条路上,我们结伴走了很多年。差不多十年了,很多最初的同行者都已经离开,许多当年一起写文的同伴都已不知下落,而我一直写了下来,从还是一个蹒跚学步的孩子,慢慢成为一个可以独立行走、自己选择前行方向的人——而在这个途中,作为先行者的他给了我很大的帮助,告诉我怎样越过那些坎坷、回避哪些弯路,以及怎样培养属于自己的风格。

人生有聚散,近三年我们网上联系得渐渐少了。然而,每年都会和木剑客他们结伴,去小椴居住的那个深山里休假一次。每次看到他,都觉得陌生又熟悉,宛如网络上的第一次相见——几个人聚在一起闲聊半夜,不谈写作,只谈谈风花雪月,种的花草,养的鸡鸭,落地窗外湖水如镜,膝上白狗闲卧,林下萤火流光。

那一刻,令人觉得心里的静谧和充盈。

有时候会想,在这个独居深山、在夜里写作的人心里,该有一股多大的精神力量呢?要怎样强大的内心,才能够支持他可以自如地入世出世、可以在现实和虚幻之间游走?他日后会有怎样的发展、怎样的蜕变,将来的武侠文学史上,又会怎样书写他的一切?

写作之路,道长而歧,写了很多年后我们的风格已然迥异。然而那一点初心、那种对写作和倾诉的热切却是依旧一样的——希望十年后能各登彼岸,殊途同归。那时候,能让彼此的作品,来印证彼此这些年来走过的路。

这是椴的江湖,我们曾经来此见证。

——沧月

由太平洋上过来的湿润的东南风,与青藏蒙古一带下来的干冷的西北风,轮流吹拂着黄河与长江的平原。这样四季分明的季风性气候,与西高东低、江湖纵横的地理结构一道,构成了东亚基本的时空。先民们,是由东南亚一带步行进入关中等地,在本地蕃息,还是与本地的土著混合,养育出新的人种,这些还有赖于人类学家的基因分析。但无论如何,一种民族的心理积淀,早在百家争鸣的春秋战国之前,就已经形成,凝结成无意识,深潜在祖先们的身心里。

对身体的认知、对世界的把握,对情感的体会,出现在《易经》、《山海经》、《诗经》这样汇集起来的早期的文献里,这是一个漫长的表达的过程,与汉字从无到有到无限丰富的过程同步,与农耕部落整合成农业国家,形成家国结构的社会的过程也是同步的。最晚是在东汉白马驮经之前,汉人生命力的自觉与显现,汉字的形成与国家的建立,祖先们依据这三点,已建立起一个强盛的生气勃发的文明。

武侠就是由这个文明里,生长出来的一种情结。一方面,是先民们对自己在江湖与家国这样的时空里存在的身体与精神的认知,一方面,也是一些士人、游侠、刺客践行的生存方式,一方面,也是零星散落在诸子百家、史传经典之中的大诗。韩非子抱怨侠以武犯禁,给武侠作出了一个不错的定义:所谓武侠,就是独立的个体,通过武的修习,来提升自己的身体,实现身体的超越,又通过侠的践行,来顺应或挑战社会规训,实现精神的超越。所以,依据传承的典籍与经验进行身体与精神的修行,在江湖与家国的时空里进行人生的游历与实践,验证、激发、创造出个体的生命的力量,升华到自由的境界,是为侠。游侠的职业日薄西山之后,侠愈加成为文化的符号、人格的境界、情感的模式,发展成为一个依托于文本建立起来的复杂的结构。

我将以上描绘出来的武侠形态称之为上古武侠,或者“元武侠”。上古武侠经魏晋一变,而变化为“中古武侠”,或者是“古典武侠”,由唐宋到明清,佛教将以道家为核心的朴素的民间信仰激发成为道教,儒家进而为心学,儒道释三种观念相互渗透、合流,建构出更加完备的精神生活与政经文化的空间。而随着领土的拓展,人口的繁衍,郡县的治理,都市的出现,造纸印刷术的发明,一个更加复杂的家国社会涌现出来。武侠的文本,在唐传奇以来的笔记小说,在游侠边塞诗,在一些图画,民间艺人的说书与戏剧,更在一大批由变文到话本再到演义体的“侠义小说”,我觉得最具代表性的作品,就是唐传奇,《西游记》,《水浒传》,《三国演义》,《七侠五义》这些文本。由民间涌现的、个人的生命力,被儒道释的观念所激发、所规训,与小说这样一种丰富的文本系统相结合,创造出一个亦真亦幻、优美深邃、铁骨柔情、充满了想像力与生命力的武侠世界,这个文本世界是与治乱更替的中古社会相对照的。

二十世纪初,随着清朝覆亡、民国兴起,西方文化洗劫了中国梦与田园诗。民国刺客与国术强人固然是层出不穷,一时间,武侠小说也由平江不肖生等人,借由日本的西化经验,确立成为通俗小说的重要门类。职业的武侠小说作家,成为上海、天津、北平、香港、台北等都市万丈红尘中的一项谋生职业,民国武侠与港台武侠,事实上一脉相承,由平江不肖生到还珠楼主到梁羽生到金庸,武侠成为都市小报的连载、通俗小说的出版、大众电影的上演之中,最为重要的一项内容之一,成为向工业社会转型中的市民与农夫的最为普遍的白日梦。且牵强地将这一时期的武侠称之为“近代武侠”吧,与以前的武侠文本最大的不同,我觉得,一是小说家们认同了“科学的信念”,着手以“武术”来改变与推演出新的武术体系与修行的路径。一是“爱国”成为“侠客”们游历中最为重要的内容,表现在诸如霍元甲打外国大力士、郭靖守襄阳城,反清复明等。一是小说的技巧,由传统的话本小说拓展开来,变得更加繁复而精致。即便侠客们如此的“爱国”,“政治化”,武侠小说自由精神的传统,依旧在很长一段时间,与主流的观念格格不入,因此在台湾大陆禁绝一时。

以上向读者饶舌这么长时间,是想努力勾勒出一个大概的武侠小说的轮廓,在这条武侠之河中,小椴与他的《杯雪》,有着明显的坐标的意义。请允许我再发挥出几点,以便读者对椴兄的作品,有另外的一些理解。

小椴与他的大陆新武侠的同道们,正是在上古武侠、古典武侠、近代武侠的流变之中,开始创作的,虽然有古龙、温瑞安、黄易等人在港台的变声,有沧浪客、周郎、杨明刚等人在大陆的摹习,但自觉地开始“现代武侠”的写作,赋予作品以“现代性”,却是由这一批作者开始的。二OOO年之后,随着中国现代化进程的加快,“江湖”与“家国”发生了翻天覆地的变化,几十上百座大都市兴起,将农业的帝国变成城镇的共和国,高雅文化与通俗文化的藩篱被大众文化的洪流冲破,以细密而深入的类型划分出来的都市文化,成为日新月异的城市的精神血脉。互联网在十年左右兴起并成为传媒的核心,在此基础上整合出报刊、图书、影视、网络、会展等繁复的全媒体平台,在这个平台上,图像超过了文字,成为文化的核心形式。

在这个背景下,如何赋予“千古文人侠客梦”以“现代性”?也就是说,赋予当代中国以全新的江湖镜像,就像《山海经》、《西游记》、《射雕英雄传》等经典作品曾经完成过的使命,让当代的读者对这样的新的武侠文本有深切的代入感,我觉得,这就是小椴“西来一剑”的开始,二OOO年他一时兴起,写《夜雨打金荷》的时候,未必会如我这般神神道道,去心怀这样他自己都会不屑的改朝换代的使命感,冥冥之中,也许他感风气之先,就是这样开始的,而且一直在沿着这样的一条路往前走吧。

所以他的作品,读起来,好像可以看到金庸、古龙、温瑞安等人影影绰绰的影子,但仔细去想,已经完全不一样了。小椴的想法,是解构掉这样一个江湖,我倒是觉得,他的超越,还是用一种耐人寻味的还原的办法来实现的。

他小说的主题,已经由“爱国”与“救亡”这样的后殖民话语里解脱出来,侠客们的修行与游历,是为了超越自我的精神困境。在没有更好的出路之前,“守护”成为最好的选择之一,骆寒为一只鸡雏而出剑,对弱小生命的敬爱,袁老大的维稳,易敛守淮南维护国家的格局,萧如这些世家子弟,对世家的荣誉的维护,耿苍怀这些绿林豪客对纯正的绿林血脉的维护,奇异地构成为一个椴氏的江湖,守护是以生命为代价的,而生命力的迸发,又是以“生命之舞”——椴式技击来实现的。这一主题,一直沿续到他的近作《开唐》与《玺》里,李浅墨“没有选择,只有底线”,就是这个意思。常常有人将《杯雪》与金庸的《书剑恩仇录》比较,我发现,有意思一点是,骆寒,作为小椴创造出来的第一个名侠,颇有原始道家的气味,而《书剑》里的陈家洛,也是因“逍遥游”而悟出武功的至道的,之后金庸由庄子到全真七子,到后来的神仙韦小宝,入世越来越近,而小椴的人物,却是好像由魏晋入手,一直在向秦汉商周的苍茫荒凉里走。

小椴小说的观念,也发生了变化。新文学以来,小说的观念实际上是植入西方的传统,小说的核心是“冲突”,人物的性格不同,引发的冲突,在不同的场景里,得到了解决,命运之神的面容显现出来,升华出崇高之感,金庸的小说,被称作金氏白话,事实上,就是在传统白话章回的体例之下,引入了西方小说的叙事技巧,以典型情节,典型的环境,刻写出典型的人物,故事成为他的小说最核心的东西,所以金庸常常不无得意地讲他是一个说故事的人。仔细读过小椴的中短篇作品的读者,会发现小椴不乏“故事天才”,但小椴显然有意在克制编故事的才华,他重新回到中国传统小说“诗言志”的传统,故事的奇变,只不过是一种手段,所以,如果小椴也愿意得瑟一下的话,他可能会讲:我只是一个写诗的家伙。

与金庸等人对小说的文化、政治、人性的隐喻不一样,小椴谈得最多的是“美感”。这可能与他向“诗言志”的中国式小说的回归有关。读者们常引小椴的一句话是,“请从绝处读侠气”,这个绝处,是离开了“后殖民语境”的江湖,也是离开了中古“朝野与庙堂”的儒道释的文化江湖,是魏晋之前,诸子百家存亡断续的绝处,这股侠气,也是回荡在周易山海经与史记中的“质朴真气”。《杯雪》之中,小椴常引陶潜的诗,他自己,也喜欢渊明,出现在“上古”转向“中古”的节点上的渊明,他的诗,岂非也是这样的一段“请从绝处读侠气”!

德不孤,必有邻。小椴之外,还有沧月、凤歌、步非烟等作者,他们一起,打破了“反清复明”、“攘外安内”的“侠之大者,为国为民”的江湖密咒,让侠客们重回海阔天空的中国江湖,他们的重返,有借鉴,有摹仿,也有超越,就像所有的“文艺复兴”一样,它的目的,是要确立起一种真正意义上的,以自我为主体的“现代性”。我觉得,这也是广义上的,在全媒体的平台上展开的大陆新武侠的题中之义,用不了多久,一个丰富而充满了想像力的“武侠世界”就可以建立起来,成为中国心灵的诸多镜像中的一种,就像日漫与美国的好莱坞所完成的或正在做的工作一样。

十年之前,小椴的《杯雪》,就是这一场“武侠革命”的起点。沧月曾提到,小椴有诗曰:“偶尔兴起,剑挑金庸。”《杯雪》兴起而作,兴尽而返,关武侠底事?金庸近代武侠集大者,恐怕只有“剑挑”,才是予老先生真正的致意,而天下能出剑者,舍小椴,又能有几人!

我与椴兄,因《杯雪》结识,至今也有十年。武侠版得到他作品的支持,才能发展至今,我自己的工作、求学与写作,受惠于椴兄,不可计数。重印《杯雪》,编者命我作序,愧不敢当。尤其是前面一堆半通不通的论说,不伦不类。读者朋友们大可不必理会此番教条,径直往后,去领略或重温“别是一江湖”的浑沌、清奇、古拙,而又新锐、动感、流丽的大美。

——木剑客