-

归航 编辑

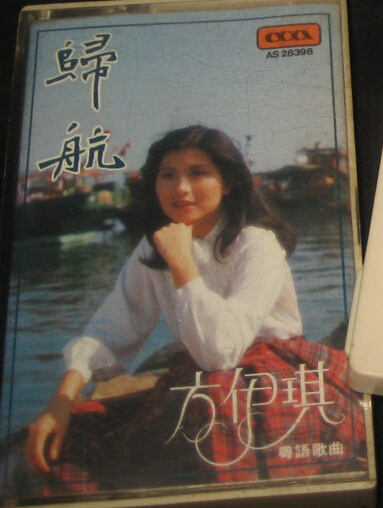

《归航》是香港歌手方伊琪于1982年发行的同名粤语专辑主打歌。

该曲通过生动的音乐意像展现了波光粼粼的海面上,朝阳升起时,意气风发地唱着歌儿扬帆出海;日暮夕照下,和着水花飞溅的乐音深情归航的美丽图卷。归航是一首进行曲风格的流行歌 ,即使在悠远抒情的副歌, 进行的动力也非但没有被冲淡,航行于浩瀚海上渔舟中人那深沉的坚韧与宽广无限的柔情被逐层推高,并歌颂着一种融合于自然的有为思想。

歌曲背景

1982年方伊琪同名粤语专辑主打歌,曾获同年4月香港电台十大中文金曲龙虎榜周冠军。

歌曲赏析

鸣笛般的乐声由远及近,营造出开阔深远的空间感,仿佛渔舟行进于浩瀚海面。

(嘿哟呵…… )

歌曲借用了与柴可夫斯基钢琴小品《六月:船歌》相似的衬底音型,将其化为渔民齐心协力劳作的号子声作伴奏基底。

(夜尽又见阳光 洒出千里光芒 岸上渐远小舟经过万重浪)

歌手的声音在这简单朴实的号子中进入。伴着圆号奏出一声出征般地昂扬的乐声,进行曲风格的主歌,一字一顿的歌声中有自豪坚定的力量。

(啊…… 轻撒我的捕鱼网啊……网中只有水和光)

副歌转为具有东欧民歌特色的旋律,悠远、深长、咏叹、抒情。 源于广阔艰险自然环境下战斗民族的灵感启发,用来描写无畏地行进于浩瀚大海中的船上人那份深沉的坚韧与宽广无限的柔情。编曲加强了复调性的手法, 伊琪的歌声、紧追其后的和声与深远的弦乐构成了磅礴的三层重奏。初听这首歌时,曾想她在歌中扮演的是何角色?领唱? 就像站在船头上指引着人们前行方向的一只灵秀而坚强的小鸟。

副歌之后,渔民的和声暂告段落,接下来是她独自与大海的一段对话。动态行进的歌声与深沉宽广的背景音乐形成了律动反差,情景交融地描摹出小船在浩瀚大海中破浪前行的景象:

(间奏)

起源于欧洲,并经海上丝绸之路传至中国的乐器扬琴进入 ,晶莹的乐音奏出旋律。它与歌声最终以中国民乐特色的单线条形式融合在一起 ,令人仿佛置身波光粼粼的海面,与创作者们一起经历旭日升起、意气风发地唱着歌儿扬帆出海;日暮夕照下,和着水花飞溅、珠落玉盘般的乐音归航的唯美旅程。

唯美,因为它的考究,雕琢细节。

但一切又那么淳朴单纯,归于本真的温情。

内容

西方现代派的美学特质和表现技巧与中国古典诗歌在漫长历史发展过程中的传统意识,形成了郑愁予诗歌朦胧迷离的独特诗风。现代派不追求寻常的句法,而喜欢用散文句式,词与词的关系没有传统诗歌那样紧密,而是以比较松散的方式结合,这点在《归航曲》一诗中都体现得很充分。

《归航曲》郑愁予

飘泊得很久,我想归去了

仿佛,我不再属于这里的一切

我要摘下久悬的桅灯

摘下航程里最后的信号

我要归去了……

每一片帆都会驶向

斯培西阿海湾(注)像疲倦的太阳

在那儿降落,我知道

每一朵云都会俯吻

汨罗江渚,像清浅的水涡一样

在那儿旋没……

我要归去了

天隅有幽蓝的空席

有星座们洗尘的酒宴

在隐去云朵和帆的地方

我的灯将在那儿升起…

(注)斯培西阿海湾:雪莱失踪处

鉴赏

西方现代派的美学特质和表现技巧与中国古典诗歌在漫长历史发展过程中的传统意识,形成了郑愁予诗歌朦胧迷离的独特诗风。现代派不追求寻常的句法,而喜欢用散文句式,词与词的关系没有传统诗歌那样紧密,而是以比较松散的方式结合,这点在《归航曲》一诗中都体现得很充分。郑愁予1933年生于燕赵古地(今河北),其父又是国民党军人,豪侠奔放的燕赵文化和家庭的影响使他染上一些侠气是毫不奇怪的。当然更重要的是残酷的时代气氛的熏染,他三岁就随父转战大江南北,耳濡目染,从小就怀有了满腔的报国之志,性格中呈现了“一股刚豪之气”。当诗人的艺术表现趋于成熟之后,一般就不再直接、露骨地表现现实主题,这是出于“美”的需要。比如,《归航曲》写到雪莱和屈原,就不直呼其名,而是用他们的死地斯培西阿海湾和汨罗江来暗示;郑愁予在他的诗作中也表达出了很深挚浓郁的乡土情结。如“飘泊得很久/我想归去了/仿佛/我不再属于这里的一切/我知道/每一朵云都会俯吻汨罗江渚/像清浅的水涡一样/在那儿旋没……

作者:郁达夫

微寒刺骨的初冬晚上,若在清冷同中世似的故乡小市镇中,吃了晚饭,於未敲二更之先,便与家中的老幼上了楼,将你的身体躺入温暖的被裏,呆呆的隔著帐子,注视著你的低小的木桌上的灯光,你必要因听了窗外冷清的街上过路人的歌声足泪落。你因了这灰暗的街上的行人,必要追想到你孩提时候的景象上去。这微寒静寂的晚间的空气,这幽闲落寞的夜行者的哀歌,与你儿童时代所经历的一样,但是睡在楼上薄棉被裏,听这哀歌的人的变化却如何了 一想到这裏谁能不生起伤感的情来呢 ——但是我的此言,是为像我一样的无能力的将近中年的人而说的——

我在日本的郊外夕阳晼晚的山野田间散步的时候,也忽而起子一种同这情怀相像的怀乡的悲感;看看几个日夕谈心的朋友,一个一个的减少下去的时候,我也想把我的迷游生活结束了。

十年久住的这海东的岛国,把我那同玫瑰露似的青春消磨了的这异乡的天地,到了将离的时候,倒反而生出了一种不忍与她诀别的心来。啊啊,这柔情一脉,便是千古的伤心种子,人生的悲剧,大约是发芽在此地的吧。

我於未去日本之先,我的高等学校时代的生活背景,也想再去探看一回。我于永久离开这强暴的小国之先,我的叠次失败了的浪漫吏的血迹,也想再去揩拭一回。

我的回国日期竟一天一天的延长了许多的时日。从家裏寄来的款也到了,几个留在东京过夏的朋友为我饯行的席也设了,想去的地方,也差不多去过了,几册爱读的书也买好了,但是要上船的第一天(七月的十五)我又忽而跑上日本邮船公司去,把我的船票改迟了一班,我虽知道在黄海的这面有几个—— 我只说几个—— 与我意气相合的朋友在那裏等我。

但是我这莫名其妙的离情,我这像将死时一样的哀感,究竟教我如何处置呢 我到七月十九的晚上,喝醉了酒,才上了东京的火车,上神户去趁翌日出发的归舟。

二十的早晨从车上走下来的时候,赤色的太阳光线已经将神户市的一大半房屋烧热了。神户市的附近,须磨是风光明媚的海滨村,是三伏中地上避暑的快乐园,当前年须磨寺大祭的晚上,依我目下的情怀说来,是不得不再去留一宵宿,叹几声别的,但是回故国的轮船将于午前十点锺开行,我只能在海上与她遥别了。

“但愿你健在,但愿你荣华,我今天是不能

来看你了。再会——不……不……永别了……”

须磨的西边是明石,紫式部的同画卷似的文章,蓝苍的海浪,洁白的沙滨,参差雅淡的别庄,别庄内的美人,美人的幽梦,……”明石呀明石!我只能在游仙枕上,远梦到你的青松影裏,再来和你的儿女谈多情的韵事了。”

八点半锺上了船,照管行李,整理舱位,足足忙了两个锺头;船的前後铁索响的时候,铜锣报知将开船的时候,我的十年中积下来的对日本的愤恨与悲哀,不由得化作了数行冰冷的清泪,把海湾一带的风景,染成了模糊像梦裏的江山。

“啊啊,日本呀!世界一等强国的日本呀!野心比我们强烈的日本呀!我去之後,你的海岸大约依旧是风光明媚,天色的苍茫,海洋的浩荡,大约总不至因我之去而稍生变更的。我的同胞的青年,大约仍旧要上你这裏来,继续了我的运命,受你的欺辱的。但是我的青春,我的在你这无情的地上化费了的青春!啊啊,枯死的青春呀,你大约总再也不能回复到我的身上来了吧!”

二十一日的早晨,我还在三等舱裏做梦的时候,同舱的鲁君就跳到我的枕边上来说:”到了到了!到门司了!你起来同我们上门司去吧!”

我乘的这只船,是经过门司不经过长崎的,所以门司,便是中途停泊的最後的海港;我的从昨日酝酿成的那种伤感的情怀,听了门司两字,又在我的胸中复活了起来。一只手擦著眼睛,一只手捏了牙刷,我就跟了鲁君走出舱来;淡蓝的天色,已经被赤热的太阳光线笼罩了东方半形。

平静无波的海上,贯流著一种夏天早晨特有的清新的空气。船的左右岸有几堆同青螺似的小岛,受了朝阳的照耀,映出了一种浓润的绿色。前面去左船舷不远的地方有一条翠绿的横山,山上有两株无线电报 的电杆,突出在碧落的背景裏;这电杆下就是门司港市了。船又行进了三五十分钟,回到那横山正面的时候,我只见无数的人家,无数的工厂烟囱,无数的船舶和桅杆,纵横错落的浮映在天水中间的太阳光线裏,船已经到了门司了。

门司是此次我的脚所践踏的最後的日本土地,上海虽然有日本的居民,天津汉口杭州虽然有日本的租界,但是日本的本土,怕今後与我便无缘分了。将来大约我总不至坐在赴美国的船上,再向神户横滨来泊船的。所以我可以说门司便是此次我的脚所践踏的最後的日本土地了。

我因为想深深的尝一尝这最後的伤感的离情,所以衣服也不换,面也不洗,等船一停下,便一个人跳上了一只来迎德国人的小汽船,跑上岸上去了。小汽船的速力,在海上振动了周围清新的空气,我立在船头上觉得一种微风同妇人的气息似的吹上了我的面来。

蓝碧的海面上,被那小汽船冲起了一层波浪,汽船过处,现出了一片银白的浪花,在那裏返射著朝日。在门司海关码头上岸之後,我觉得射在灰白乾燥的陆地路上的阳光,几乎要使我头晕;在海上不感得的一种闷人的热气,一步一步的逼上我的面来,我觉得我的鼻上有几颗珍珠似的汗珠滚出来了;我穿过了门司车站的前庭,便走进狭小的锦町街上去。我想永久将去日本之先,不得不买一点什麽东西,作作纪念,所以在街上走了一回,我就踏进了一家书店。新刊的杂志有许多陈列在那裏,我因为不想买日本诸作家的作品,来培养我的创作能力 , 所以便走近裏面的洋书架去 。 小泉八云 Lafcadio Hearn的作,Modern Library的丛书占了书架的一大部分,我细细的看了一遍,觉得与我这时候的心境最适合的书还是去年新出版的 John Paris 的那本 Kimono(日本衣服之名)。

我将要离去日本了,我在沦亡的故国山中,万一同老人追怀及少年时代的情人一般,有追思到日本的风物的时候,那时候我就可拿出几本描写日本的风俗人情的书来赏玩。

这书若是日本人所著,他的描写,必至过於真确,那时候我的追寻远地的梦幻心境,倒反要被那真实粗暴的形相所打破。我在那时候若要在沙上建筑蜃楼,若要从梦裏追寻生活,非要读读朦胧奇特,富有异国情调的,那些描写月下的江山,追怀远地的情事的书类不可;从此看来,这 Kimono 便是与这境状最适合的书了,我心裏想了一遍,就把Kimono买了。 从书店出来又在狭小的街上的暑热的太阳光裏走了一段,我就忍了热从锦町三丁目走上幸町的通裏山的街上去。啊啊,这日本的最美的春景,我今天看後,怕也不能多看了。

喝了一大瓶啤酒,吃了几碗日本固有的菜,我觉得我的消沈的心裏,也生了一点兴致出来,便想尽我所有的金钱,但拿出表来一看,已经过十二点了,船是午後二点锺就要拔锚的。

我出了酒店,手裏拿了一本Kimono,在街上走了两步,到浴场去洗了一个澡,上船的时候,已经是午後一点半了。三十分後开船的时候,我和许多去日本的中国人和日本人立在三等舱外甲板上的太阳影裏看最後的日本的陆地。门司的人家远去了,工场的烟囱也看不清楚了,近海岸的无人绿岛也—个一个的少下去了。

海上的景物也变了。近处的小岛完全失去了影子,空旷的海面上,映著了夕照,远远裏浮出了几处同眉黛似的青山;我在甲板上立得不耐烦起来,就一声也不响,低了头,回到了舱裏。

太阳在西方海面上沉没了下去,灰黑的夜阴从大海的四角裏聚集了拢来,我吃完了晚饭,仍复回到甲板上来,立在那少女立过的楼底直下。我仰起头来看看她立过的地方,心裏就觉得悲哀起来,前次的纯洁的心情,早已不复在了,我心裏只暗暗地想:

“我的头上那一块板,就是她曾经立过的地方。啊啊,要是她能爱我,就教我用无论什麽方法去使她快乐,我也愿意的。啊啊,所罗门当日的荣华,比到纯洁的少女的爱情,只值得什麽事也不难,她立在我头上板上的时候,我只须用一点奇术,把我的头一寸一寸的伸长起来,钻过船板去就对了。”想到了这裏,我倒感著了一种滑稽的快感;但看看船外灰黑的夜阴,我觉得我的心境也同白日的光明一样,一点一点被黑暗腐蚀了。我今後的黑暗的前程,也想起来了。我的先辈回国之後,受了故国社会的虐待,投海自尽的一段哀史,也想起来了。

我走近船舷,向後面我所别来的国土一看,只见得一条黑线,隐隐的浮在东方的苍茫夜色裏。我心裏只叫著说:AVé Japon!我的前途正黑暗得很呀!”