-

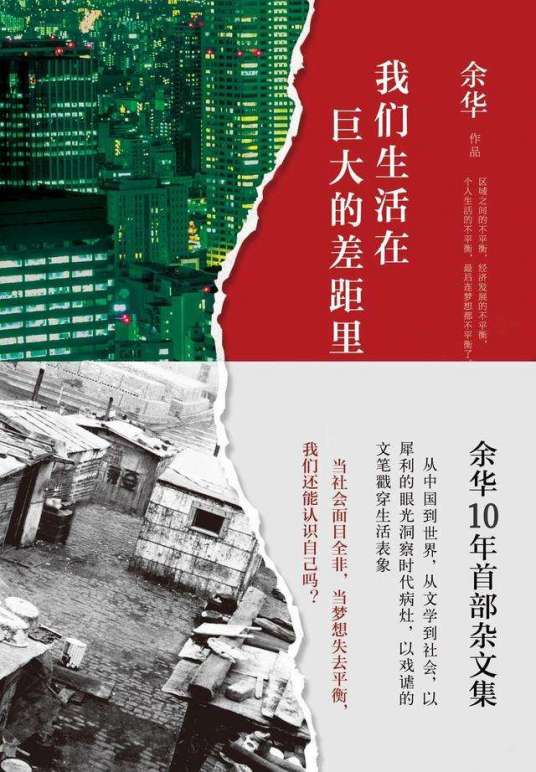

我们生活在巨大的差距里 编辑

《我们生活在巨大的差距里》是中国当代作家余华创作的杂文集,首次出版于2015年2月。

在该书中,余华将视野从中国扩展到世界,将笔端从文学深入到社会,以犀利的目光洞见时代病灶,以戏谑的文笔戳穿生活表象。余华记录、剖析着社会、现实、文学、文化等种种现象乃至怪相,对人们生活的时代进行了由外及内的深刻反思,也在与世界的碰撞交锋中,呈现出一个飞速发展不断变迁的中国。

《我们生活在巨大的差距里》收入10年来余华所写的杂文,这些文章涉及中国的社会现实、作者的文学创作感悟、早年的文学交谊记忆、行走世界的旅行心得等等。 文集中的杂文,从《我的文学白日梦》《荒诞是什么》到《生与死,死而复生》,让读者看到余华对于文学和写作的现实关照与深刻自省;从《一个国家,两个世界》《关键词:日常生活》到《失忆的个人性和社会性》,作家在现实的呼喊中,对于当今世界和中国的热血投入客观的反思。

一个记忆回来了 我们生活在巨大的差距里 一个国家,两个世界 哀悼日 奥运会与比尔·盖茨之杠杆 最安静的夏天 七天日记 录像带电影 给塞缪尔·费合尔讲故事 一九八七年《收获》第五期 巴金很好地走了 我的文学白日梦 荒诞是什么 飞翔和变形 生与死,死而复生 奥克斯福的威廉·福克纳 西格弗里德·伦茨的《德语课》 我的阿尔维德·法尔克式的生活 伊恩·麦克尤恩后遗症 | 一个作家的两位学者的肖像 罗伯特·凡德·休斯特在中国摁下的快门 我们的安魂曲力量 失忆的个人性和社会性 茨威格是小一号的陀思妥耶夫斯基 大仲马的两部巨著 关键词:日常生活 在日本的细节里旅行 耶路撒冷&特拉维夫笔记 篮球场上踢足球 南非笔记 英格兰球迷 埃及笔记 迈阿密 & 达拉斯笔记 纽约笔记 非洲 酒故事 儿子的固执 写给儿子的信 |

附录一 | 《兄弟》创作日记 |

|---|---|

附录二 |

批判意识

《我们生活在巨大的差距里》延续了余华晚近小说《兄弟》《第七天》的风格,直面现实、针砭现实。书中,余华直言不讳地指出当下中国的“不平衡”现象:区域之间不平衡、经济发展不平衡、个人生活不平衡、心理的不平衡,最后连梦想都不平衡;《一个国家,两个世界》则尖锐反思个人主义的极端化:从极端压抑,到过度放纵;《奥运会与比尔·盖茨之杠杆》对唯利是图、无所不用其极的拜金主义风气予以了批判。在这类写作中,余华保持着他一贯的敏锐、警觉和批判意识,一针见血指出社会与人心之痼疾所在,言语之间满是焦灼和忧虑,迫切希望找到破题和解决的方法。

时代思考

余华是有着作家的责任心的,他利用小说家的视角和语言,表现他对当下不平衡时代的观察与思考。在与书名同题的一篇文章中,余华举例说,在20世纪80年代的中期,沿海地区城市里的人普遍在喝可口可乐了;可是到了九十年代中期,湖南山区外出打工的人,在回家过年时,给乡亲带去的礼物还是可口可乐,因为他们的乡亲还没有见过可口可乐。对此,余华表示:这就是我们今天的生活,不平衡的生活。区域之间的不平衡、经济发展的不平衡,个人生活的不平衡等等,然后就是心理的不平衡,最后连梦想都不平衡了。

风格表达视角转变

这该书里,余华谈到了自己在写作风格上转变的原因。他在书中写道:“为什么我在上世纪八十年代的短篇小说里有那么多血腥暴力,为什么到了九十年代的长篇小说里,这个趋势明显减少了。一切源于他做的一个梦,他梦到自己被人追杀并且执行死刑。”可见,写作上的暴力血腥,已然影响到了他的身心;更是他内心对文学有了新的认知,加上时代和社会的变化,让他不得不转变身份与写作风格,以更加“世俗”的面目对待读者。

不仅如此,余华的表达视角也在悄悄地发生着变化,早年的余华小说,大段的叙事中隐藏着悲天悯人,让阅读者也跟着悲伤,但一切描写又那样的不露声色;而现在呢,他对现实的看法是从局部到整体、从细节到全部,在面对中国幽暗复杂的现实时,他没有闭上眼睛,更没有背过身去,而是以犀利的目光洞察时代,因为在余华看来,作家更应该关注沉淀下来的现实与真相。

该书为我们呈现了一个多面的余华,一个柔软的余华。相较于余华小说的严峻和冷酷,他的随笔笔调轻松随意了许多,谈及的话题更广泛,风格更多样,所流露的个人情感也更丰富。(《文汇读书周报》评)

在这本《我们生活在巨大的差距里》中,余华将笔端从文学深入到社会,以戏谑的文笔戳穿生活表象,以犀利的目光在文学与现实中洞察时代。(《太原日报》评)

从文学到社会,从足球到电影,一如他在新书(指《我们生活在巨大的差距里》)中所表现的那样,兴致盎然,言无不尽。(《中华读书报》评)

这本杂文集里,我们看到了一个作家的思想历程和成长之路。他时时不忘一个优秀作家应当具备的素养,渴望写出“可以反复阅读,每一次阅读都会使我们本来狭窄和贫乏的人生变得宽广和丰富,或者说使我们的心灵变得宽广和丰富”的经典之作。令人惊喜的是,在坚持、超越与貌似妥协的变通中,余华找到了一种令各方面都满意的形式。(金羊网评)