-

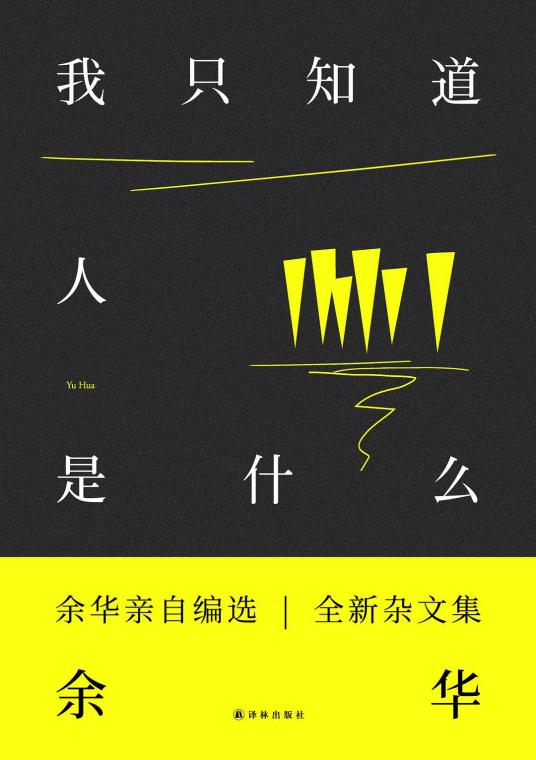

我只知道人是什么 编辑

《我只知道人是什么》是中国当代作家余华创作的杂文集,首次出版于2018年3月。

《我只知道人是什么》主要是余华2016—2017年各处参加活动的演讲集,其中一些观念和想法,在余华之前的部分文章里已经出现。书中余华充满睿智又真诚分享他的观察和思考,从往事到现实,从自我到时代,既漫谈生活体验,也谈及创作心得。

《我只知道人是什么》中,余华分享他的观察和思考,从往事到现实,从自我到时代,既漫谈生活体验,也谈及创作心得。余华生动回忆了他和徐福贵、许三观等笔下人物的相遇,也讲述了走访世界时和勇敢的波兰农民、和意大利精神病院病友的相遇等。

我只知道人是什么 爸爸出差时 我与东亚 我的书游荡世界的经历 好的译文应该和原作打成平局 我的三个现实和梦想 给你一个烟缸,然后告诉你禁止吸烟 语文和文学之间 | 两个牙医 我叙述中的障碍物 发言题目待定 我想这就是人类的美德 你们的朗诵比原作精彩 永远不要被自己更愿意相信的东西所影响 没有一种生活是可惜的 你家房子上CNN新闻了 致丹麦读者 |

在谈起《我只知道人是什么》的缘起,余华回忆起2010年5月参加耶路撒冷国际文学节,其间去了犹太人大屠杀纪念馆,在纪念馆的国际义人区,2万多名国际义人中的一些人的话被刻在柱子上和墙上,其中就包括一位波兰农民的话:“我只知道人是什么”。

二战期间,这位农民把一位犹太人藏在家中地窖里。直到战争结束后,这位犹太人平安地走出地窖。以色列建国后,这位波兰人被当作英雄请到耶路撒冷,人们问他,为什么要冒着生命危险去救一个犹太人,他说:“我不知道犹太人是什么,我只知道人是什么。”

“这句话给我的震动最大”,余华说,即使是那些名人们的话都不如这句话说得好,因为作为一个农民来说他确实不知道犹太人是什么,那已经在他的知识结构之外了,但是他知道那就是人,就应该救他。“本来不想写这本书,但是为了这个好的书名而写”。在余华看来,波兰人勇敢的行为意味着人性的力量,而人性正是文学最关心的问题,“文学包罗万象。但是文学最重要的是什么?无论在中国还是在外国,读者最为关心的仍然是人”。

除了这句话给余华的震动,他也感慨犹太人在记录民族大的劫难的时候所做的仔细的工作。“第二次世界大战期间纳粹杀害了六百多万犹太人,但他们已经收集到了400多万人的名字,生前的物证,还有亲友们的物证”。

2017年,余华在米兰完成《我只知道人是什么》为题的杂文,这篇文章与另外22篇杂文以《我只知道人是什么》为书名结集出版。

主题思想

该书主要是演讲文章,在这样的时代环境里关于人和文学的演讲。另有一些东西可以从中得以发现:一个是解释。在这个集子里,余华其实一直在解释。从小说家的角度来讲,写小说得让小说里的人物自己来说话,作者几近于失去话语权,他只是提供文字,让人物把这些说出来。而到了演讲,作者才有机会扳回一城,夺回自己的话语权。此时,听众已知道他是小说家,再讲的话,这个讲述里面本身就包含着解释的意味。那么,余华解释什么?他在这本集子里讲了很多事,朋友的、自己的、各类出版和游历等经历的,等等。其中真正涉及小说的讲解,其实不算多。小说家的演讲,即便是解释 ,更多的是把小说作为一个固定的对象,讲这个对象与它产生过程中的各种人、事、物的关系。余华所作的解释,其实是拎出来许多关系。他将作品与自己放在了同一个平面来讲述。这是一个小说家的修养和底线。

《我只知道人是什么》中所收录的文章由余华本人亲自编选,话题宽泛,但都不同角度围绕着他的创作经验而延伸,如 《兄弟》创作中如何处理命名问题, 《第七天》的灵感来自何处,叙述中遇到障碍如何破解,文学如何洞察生活和呈现真实等。文章读来很轻松,一方面是基于演讲的口语化和现场感,一方面余华也不是喜欢板着说教的人,他幽默风趣,正如他以自己的成名作《十八岁出门远行》为例,来探讨和分析语文阅读和文学阅读、经验阅读和非经验阅读的关系时,他找了一篇课堂实录,想象有个学生没来上课,他坐在他的位子上, “老师提问时我不会举手,同学们回答后我会在心里回答——但是我把自己关在括号里。”而书中余华提及的早年和莫言一起在鲁迅文学院的写作往事,和史铁生关于经验对写作束缚的讨论,读来也都令人触动,尤为感受到那个时代的匮乏与富足,那种饱满求真的文学热情。

艺术特色

《我只知道人是什么》是一本开放性很强的书,随便某个点串出去都能引发很多对文学阅读的思考,比如 《收获》编辑肖元敏在改稿子的时候,一字一句抄下来,一遍原文一遍改动的相互对照,后来编发 《许三观卖血记》的时候,她就建议既然是南方小镇为什么不把书里的 “胡同”改成 “小巷”;还有余华提到他和程永新的交往,虽然有时候是玩笑的语气,但能读出很深的情感;以及,他提到在德国有一位好编辑伊莎贝尔·库布斯基,每次余华去德国,无论多远,库布斯基都会坐火车来看望他,傍晚到达,第二天凌晨又坐火车回去……前 《三联》主编、也曾是 《人民文学》资深编辑的朱伟之前写了一本 《重读八十年代》,既是深度解读文本,也是在回顾和作家们的交往。编辑和作者之间,那种编写之间的惺惺相惜,那种信任与共同成长,令人读来非常感动而羡慕。