-

抹不去的彝乡记忆 编辑

《抹不去的彝乡记忆》是著名诗人易白2007年创作于四川大凉山彝良县的一首纪实诗歌作品。诗歌收录于2010年出版发行诗集《心界》前卷的一首诗歌。诗歌先后发表于榕树下、全军政工网《军旅文学》频道、国际导读网、5星文学网等媒体,受到读者的喜爱,被各大媒体转发,引起强烈反响。

易白,本名:王增弘。(1986年4月25日—),男,出生于中国广东汕头,是从军队退役的一个博学者。他除了是画家、诗人、作家,剧作家,同时也是词人、作曲家、歌手、哲学家、思想家、文艺评论家、设计师。许多主流媒体曾对他进行采访及报道,其艺术天赋得到社会各界的广泛认可,被广誉艺术天才。也使得他成为解放军部队唯一典型的80后艺术家。

现系解放军美术书法研究院(成都军区分院)画家、普宁易学研究院秘书处秘书长、中国当代文艺出版社副社长,5星文学网创始人兼首任总编、中国互联网文学联盟主席、国际作家协会主席团成员。

诗歌标题

抹不去的彝乡记忆

诗歌正文

那天肚子闹了一个上午的饥荒

啃干粮的时候

不小心掉了半块面包在地上

他抢起来迅速地塞进嘴里

一双天真的瞳孔还在乌溜溜地转

他用稚嫩的小脚在渐晴的湿地上行走

营长吼住了那身来回摆晃地破烂衣裳

把挎包里剩下的干粮放到他手上

旁边几双正在寻捡破烂的目光

围攻那个挎包的时候

空洞得有些失望

他们没学上 才整天闲晃着寻捡破烂

卖了破烂偶尔出血换几颗果糖

甚至有些初冬的时候还光着瘦小的肩膀

他们没有捡到毛巾擦去脸上的鼻涕

“穷困”用污垢在他们纯净的脸上化了妆

“良心”旁观了以后吃不下午餐

一个、两个、三个……

渐渐变多的人都和营长一样

拿着无味的干粮 口水咽进心里很酸

这到底是谁的错? 为什么?

那一刻中国 人更多

却看不到这个角落

当我们将剩余的干粮发完那一刻

才发现肚子里饥荒的是一种 遗憾

遗憾更多的善良没有发现这个深山

这是谁的错?

要用“贫困”给这些无辜的小孩下锅

是这些孩子的天真无邪吗?

是他们的父母吗?

还是这座封闭的深山?

还是一代代知识的匮乏?

还是某些“良心”假装看不到的遗忘?

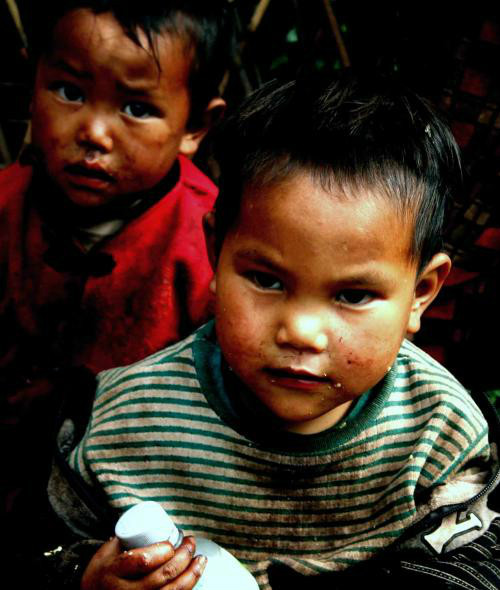

《抹不去的彝乡记忆》是被放在易白著诗集《心界》序诗前并配了大幅图片的一首诗,诗中叙述了贫困深山里一群彝乡小孩的生活现状 “啃干粮的时候/ 不小心掉了半块面包在地上/他抢起来迅速地塞进嘴里/一双天真的瞳孔还在乌溜溜地转/看到抬起的目光他的双腿发软 慌张/“命运”没有眷顾他捡穿到破烂的雨鞋/他用稚嫩的小脚在渐晴的湿地上行走/营长吼住了那身来回摆晃地破烂衣裳/把挎包里剩下的干粮放到他手上……”寥寥几笔叙述让人读后仿佛置身现场目睹贫困儿童的面貌,“他们没学上/才整天闲晃着寻捡破烂/卖了破烂偶尔出血换几颗果糖/甚至有些初冬的时候还光着瘦小的肩膀/他们没有捡到毛巾擦去脸上的鼻涕/“穷困”用污垢在他们纯净的脸上化了妆……”诗行的悲惨描述扣人心弦!作品试图用叙述、描写的手法传神目击现场。作为现场目击者的诗人易白将个人记忆提炼和诗化之后成功再现了当时感受,再看看诗中的另外几行“良心”旁观了以后吃不下午餐/一个、两个、三个……/渐渐变多的人都和营长一样/拿着无味的干粮 口水咽进心里很酸/接过面包、饼干……笑看戎装/谁能笑出 像他们一样的灿烂?/这到底是谁的错? 为什么?”叙述描写到最后的反问自然而然触动了读者的“善根”和“慧根”。为什么?为什么那些彝乡小孩那么可怜?---这个地方又在哪里?容易让读者联想到那群彝乡小孩纯真的瞳孔,他们咧着嘴冲我嚷嚷:“哥哥!给我吃的。哥哥!糖果到底是什么东西?哥哥!我想上学……”又仿佛让读者联想到易白当时的思维在诗行间跳跃,诗人当时的思维过程应该是这样的:“要解决类似彝乡深山那样的贫困问题,关键是要唤醒某些人沉睡的良知并引起社会各界的关注,光靠过路人给点干粮充饥根本解决不了什么问题,解决少数民族地区的贫困问题关键还是要靠更多的人……”

这些诗行,曾让不少读者黯然泪下,这些从诗行里延生出来的幻象深深地震撼了读者的心灵,读者仿佛从诗中看到了易白的“诗心”装满大爱,诗行中那种自然流露的心灵反应,为什么能在瞬间震撼读者的心灵?想必是诗人深入生活、体验生活、记录生活、思考生活、提炼生活、反应生活的必然结果。