-

法币 编辑

法币是旧中国1935年11月4日至1948年8月19日流通货币的名称。旧中国长期采用银本位制,1933年4月“废两改元”以前,实际上是银两与银元并用。“废两改元”后,虽然货币得到统一,但国民党政府财政经济上的困难并未得到解决。英美两国为控制旧中国的货币权,又展开了激烈的争夺。

世界货币战争

国民政府虽然确立了与英镑和美元的固定比价关系,但是法币并非钉住英镑和美元不变。事实上,国民政府实施的是可调整的汇率制度。法币政策实施以后,法币对外价值通过钉住英镑和美元得以实现。中央银行、中国银行和交通银行无限制买卖外汇,卖出价14.625便士,买入价14.375便士。1936年9月,国民政府根据需要扩大了汇率买卖差价,卖出价14.75便士,买入价14.25便士,仍由上述三银行无限供应外汇以保持汇价稳定。随后,法币对外价值逐渐下滑。抗日战争爆发后,为减少外汇需要,防止资金逃避,国民政府实施安定金融办法,限制存户提存。期间,法币对外比价逐渐下调。1938年3月,为防止伪组织以伪币兑换法币,套取外汇,又实施购买外汇请核办法,开始战争期间的外汇管理。

在主币连续改革的基础上,国民政府也统一了辅币的标准,并于1936年1月11日公布了辅币条例,完成了本轮改革的最后一步。至此国民政府的货币现代化改革宣告结束。

白银涨价还造成中国对主要西方国家货币汇率上涨,刺激进口,而同期出口则明显下降。1935年中国主要商品生丝、茶叶等出口货值比1929年减少65%左右。国民政府曾多次和美国政府交涉,要求美国政府遵循伦敦白银协定原则,停止收购白银,但是美国政府对国民政府的请求置若罔闻。严重的经济危机迫使国民政府放弃银本位制度,进一步对货币制度进行改革。

英国是老牌资本主义国家,在中国有巨大的经济利益,因此对国民政府的货币制度选择十分关注。1935年6月7日,英国政府任命李兹罗斯爵士为中国财政顾问。9月21日,李氏抵达上海,随即对中国华北、华南和长江流域进行考察,并与国民政府多次沟通,就中国的货币改革提出了许多建议。随后,美国政府也任命杨格参与中国的货币制度改革。在英、美两国政府的支持下,国民政府开始新一轮货币制度改革。

1935年11月3日,财政部发布公告,宣布在全国范围内推行法币制度。公告指出:“自近年世界经济恐慌,各重要国家相率改定货币政策,不许流通硬币。我国以银为币。白银价格剧烈变动以来,遂致大受影响。国内通货紧缩之现象,至为显着。因之工商调敝,百业不振,而又资金源源外流,国际收支大蒙不利,国民经济日就萎败,种种不良状况,纷然并起。”“设当时不采有效措施,则国内现银存底,必有外流罄尽之虞,此为国人所昭见者。”“本部特于上年十月十五日施行征收银出口税兼课平衡税,籍以制止资源外溢,保存国家经济命脉,紧急危机得以挽救。顾成效虽已着於一时,而究非根本挽救办法。”“近来国内通货益加紧缩,人心恐慌,市面更形萧条,长此以往,经济崩溃必有不堪设想者。政府为努力自救,复兴经济,必须保存国家命脉所系之通货准备金,以谋货币金融之永久安定。兹参照近今各国之先例,规定办法,即日施行。”

公告中规定了六条办法,主要内容包括:法币的发行机关是中央银行、中国银行、交通银行,(1936年又授予中国农民银行发行权),而其他银行钞票逐渐收回;设立发行准备管理委员会,以保管准备金及管理法币的发行;国家统一管理白银,工商业及公私往来都必须使用法币,个人持有的白银必须兑换成法币;中央、中国及交通银行无限制买卖外汇,以稳定法币对外价值,保持汇率稳定。

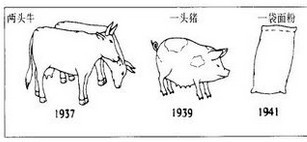

对日抗战期间,财政支出增加,法币大量发行。到了战后已发行至5569亿元,比战前增加约四百倍。1946年后,法币的发行量更加大增,由抗战胜利时的5569亿上升至1948年8月的604兆元,三年间增加超过一千倍,造成了民间的恶性通货膨胀。当时曾经有造纸厂以低面额的法币作为造纸的原料而获利。宋子文为行政院长时,试图以金融政策稳定法币,抛售库存黄金购回法币。但因为法币发行量仍在增加而没有得到成果。1948年5月后,由翁文灏出任行政院长,王云五被任为财政部长,开始筹划另一次货币改革,以金圆券取代法币。