-

古代天文学 编辑

历法与天文学的发展是紧密相联的,中国是世界上产生天文学最早的国家之一,也是最早有历法的国家之一。远在5000多年前,中国就有了《阴阳历》,每年366天。商代(公元前1600年~公元前1066年)时期,已有专门的官员负责天文历法,当时采用的是《阴阳合历》,将闰月放在岁末,称为“十三月”。西周(公元前1066年~公元前771年)时期,天文学家用圭、表测量日影,确定冬至、夏至和一年的二十四个节气,来指导农牧业生产。

西汉(公元前206年~公元23年)汉武帝时,命令官员在古历的基础上重新制定了新的历法——《太初历》(公元前104年成书),沿用200余年。东汉(公元25年~公元220年)初年,国家又制定了《四分历》。魏晋南北朝(公元220年~公元518年)时期,祖冲之制定《大明历》,首次将岁差计算入内,每年365.2428天,与现在的精确测量值仅相差52秒。

唐代(公元618年~907年)著名天文学家僧一行经过数年的测量后制定了中国历史上最全面最详尽的历书——《大衍历》。该书共七部分,包括:计算朔月,望月的方法,计算二十四节气及昼夜长短的方法,计算太阳,月亮运动,计算五大行星的运动,七十二侯,六十四卦,以及预测日食,月食等。这个历法对中国历法史影响很大,在明末采用西欧方法编历之前,历次修订历法都是仿照它的结构进行的。北宋时期(公元960年~公元1127年)沈括制订了依据时令气节而定的《十二气节历》,撤销闰月,与现行的公历主张一致。元朝(公元1279年~公元1368年)郭守敬在实际观测的基础上,吸取了前人的经验,加上自己的创见,编订了中国最优秀的历法《授时历》。废除了上元积年的日法,创立了招差法,孤矢割圆术,精确而圆满地解决了古历中定朔、闺月安排,二十四节气安排,预推日、月食日期、时刻和见食情的四个主要问题。

从明朝(公元1368年~公元1644年)万历年间开始,中国历法引入西学,清代(公元1644年~公元1911年)初期顺治时,德国传教士汤若望等人编制《时宪历》。公元1912年,中国开始使用公历,但同时使用农历,其实质上仍是《时宪历》。

上古人们认为宇宙有一位至高无上的主宰,称为“帝”或“上帝”。在上古文献里,天和帝常常成为同义词。自然现象各有它的人格化的主持者,如风师谓之飞廉,雨师谓之屏翳,云师谓之丰隆,日御谓之羲和,月御谓之望舒。(这些名字,主要用作古诗赋中的辞藻。)可删,因为“丰隆”、“羲和”、“望舒”在《黄帝内经》中用以论述自然界气候变化对人体的影响。

出于农耕民族掌握四季变化的需要,古人观测天象是很勤的,殷商时代的甲骨文就有了某些星名和日食、月食的记载,《尚书》、《诗经》、《春秋》、《左传》、《国语》、《尔雅》等书有许多关于星宿的叙述和丰富的天象记录,史记有《天官书》,《汉书》有《天文志》。

古人的天文知识不仅丰富,而且也很普及。明末顾炎武在《日知录》里说:

“三代以上,人人皆知天文。“七月流火”,农夫之辞也。“三星在户”,妇人之语也。“月离于毕”,戍卒之作也。“龙尾伏辰”,儿童之谣也。后世文人学士,有问之而茫然不知者矣。”

一、七政、五纬:古人把日月和金木水火土称七政,也叫七曜。其中金木水火土合起来又称五纬。

金星古称明星,又名太白,这是因为它光色银白,亮度特强。《诗经》的“子兴视夜,明星有灿”(《郑风·女曰鸡鸣》),“昏以为期,明星煌煌”(《陈风·东门之杨》)都是指金星说的。金星黎明见于东方叫“启明”,黄昏见于西方叫“长庚”。

木星常称为岁星,简称岁

水星又叫辰星。

火星古名荧惑。

土星又叫镇星或填星

需要注意的是,先秦古籍中谈到天象时所说的水并不是指行星中的水星,而是指恒星中的定星(营室),即室宿,在西方则为飞马坐的αβ两星。如《左传庄公十九年》 “水昏而正栽”。先秦古籍中谈到天象时所说的火也不是指行星中的火星,而是恒星中的大火,特指心宿二,在西方则天蝎座的α星,如《诗经》中的“七月流火”。

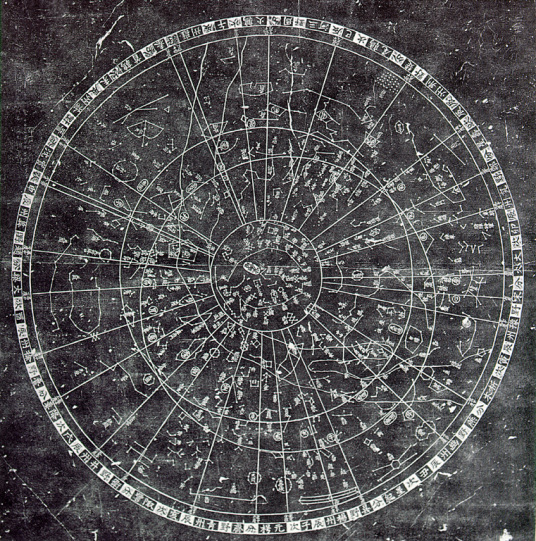

二、二十八宿、四象

古人观测日月五星的运行是以恒星为背景的,因为恒星相互间的位置相对稳定不变,可以用它们来做日月五星运行所到的位置。古人选取黄道赤道附近的二十八星宿作为坐标。下面先介绍一下黄道、赤道。

黄道是古人假想的太阳周年运行轨道。地球沿着自己的轨道国境线太阳公转,从地球轨道不同的位置上看太阳,则太阳在天球(为研究天文而假想的,通常是以地球为中心,无限长为半径的球体)上的投影的位置也不尽相同。这种视位置的移动叫做太阳的视运动,太阳周年的视运动轨迹就是黄道。

赤道不是指地球的赤道,而是指天球赤道,就是地球赤道在天球上的投影。

星宿不是一颗星,而是邻近若干得的集合。古人把比较靠近的几颗恒星联系起来,东西南北各有七宿,每七宿,想象成一种动物,称为二十八宿:

东方苍龙:角亢氐房心尾箕

北方玄武:斗牛女虚危室壁

西方白虎:奎娄胃昴毕觜参

(亢音kàng, 氐音dī,箕音jī,昴音mǎo,觜音zī,参shēn,轸zhěn)。苍龙、玄武、白虎和朱雀称为四象。玄武是一种龟蛇合体的动物。

古人以二十八宿来观测日月和五个行星的运行。了解了这一点,古书上的一些内容就不难懂了。《尚书》“月离于毕”指的是月亮附于毕宿(离通丽,附着的意思);《论衡》“荧惑守心”指的是火星位于心宿;《诗经》“太白食昴”指金星遮蔽了昴宿。

二十八宿不仅用于观测日月五星,有的还是古人测定岁时季节的观测对象。上古时代,人们认为初昏时参宿在南方就是春季正月,心宿在正南方就是夏季五月等。另外,古人还按上述二十八宿为主体,把黄道附近的一周天按照由西向东的方向分为28个不等分。所以在这个意义上说,二十八宿就意味着28个不等分的星空区域了。

三、三垣

古代对星空的分区,除了二十八宿以外,还有所谓三垣。既然紫微垣、太微垣、天市垣。

古人在黄河流域的北天上空,以北极星为标准,集合周围其它各星,合为一区,名曰紫微垣。在紫微垣外,在星张翼轸以北的星区是太微垣;在房心箕斗以北的星区是天市垣。

北斗七星在古代天文也占有重要地位。北斗是由天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光七星组成的。古人把这七星联系起来想像成舀酒的斗形。天枢、天璇、天玑、天权为斗身,古曰魁;玉衡、开阳、摇光为斗柄,古曰杓。北斗七星属于大熊座。

古人很重视北斗,因为可以利用它来辨方向,定季节。把天璇、天枢连成直线并延长五倍距离,就可以找到北极星,而北极星是北方的标志。北斗星在不同的季节和夜晚不同的时间,出现在于天空不同的方位。人们看起来它在围绕着北极星转动,所以古人又根据初昏时斗柄所指的方向来决定季节:斗柄指东,天下皆春;斗柄指西,天下皆秋;斗柄指南,天下皆夏;斗柄指北,天下皆冬。

四、十二次

古人为了说明日月五星的运行和节气的变换,黄道附近一周天按照由西向东的方向分为十二等分,称为十二次。每次中都有二十八宿中的某些星宿作为标志。由于十二次是等分的,而二十八宿广狭不一,所以十二次各次的起止界限不能宿与宿之间的界限一致,有些宿是跨属于相邻的两个次的。列表如下:

十二次 二十八宿

1.星纪 斗牛女

2.玄枵 女虚危

3.诹訾 危室壁奎

4.降娄 奎娄胃

5.大梁 胃昴毕

6.实沈 毕觜参井

7.鹑首 井鬼柳

8.鹑火 柳星张

9.鹑尾 张翼轸

10.寿星 轸角亢氐

11.大火 氐房心尾

12.析木 尾箕斗

枵音xiao1, 诹訾音zou1 zi1

发展历史

中国最早的天象观察,可以追溯到好几千年以前。无论是对太阳、月亮、行星、彗星、新星、恒星,以及日食和月食、太阳黑子、日珥、流星雨等罕见天象,都有着悠久而丰富的记载,观察仔细、记录精确、描述详尽、其水平之高,达到使今人惊讶的程度,这些记载至今仍具有很高的科学价值。在中国河南安阳出土的殷墟甲骨文中,已有丰富的天文象现的记载。这表明远在公元前14世纪时,我们祖先的天文学已很发达了。举世公认,中国有世界上最早最完整的天象记载。中国是欧洲文艺复兴以前天文现象最精确的观测者和记录的最好保存者。

落下闳(公元前140-前87年)中国西汉时期天文学家,以历算和天文学的杰出成就著称于世,为我国最早的历算学家。汉武帝元封年间为了改革历法,征聘天文学家,他与他人合作创制新历法,优于其他历法,被汉武帝采用,称《太初历》,共施行189年,是中国历史上有文字可考的第一部优良历法, 《太初历》采用的岁首和科学的置闰法,我国的阴历一直沿用至今。落下闳是浑天说的创始人之一,经他改进的赤道式浑天仪,在中国用了2000年。在天文学史上首次准确推算出135月的日、月食周期,即11年应发生23次日食。根据这个周期,人类可以对日、月食进行预报,并可校正阴历。

张衡(公元78—139年),我国东汉时期伟大的科学家、文学家、发明家和政治家,在世界科学文化史上树起了一座巍巍丰碑。在天文学方面,他发明创造了“浑天仪”(公元117年),是世界上第一台用水力推动的大型观察星象的天文仪器,著有《浑天仪图注》和《灵宪》等书,画出了完备的星象图,提出了“月光生于日之所照”科学论断。

张衡在太史令任内,积极从事理论研究工作,系统观测天体运行,著《灵宪》等书,创制浑天仪,且在历法方面也有所研究。 《灵宪》是张衡积多年的实践与理论研究写成的一部天文巨著,也是世界天文史上的不朽名作。该书全面阐述了天地的生成、宇宙的演化、天地的结构、日月星辰的本质及其运动等诸多重大课题,将我国古代的天文学水平提升到了一个前所未有的新阶段,使我国当时的天文学研究居世界领先水平,并对后世产生了深远的影响。

郭守敬(1231-1316),中国古代杰出的八大科学家一。为了精确汇集天文数据,以备制定新的历法,郭守敬花了两年时间,精心设计制造了一整套天文仪器,共13年,其中最有创造性的有3件:高表及其辅助仪器,简仪和仰仪。郭守敬根据观测的结果,于公元1280年3月,制订了一部准确精密的新历法《授时历》。这部新历法设定一年为365.2425天,比地球绕太阳一周的实际运行时间只差26秒。欧洲的著名历法《格里历》也规定一年为365.2425天,但是《格里历》是公元1582年开始使用的,比郭守敬的《授时历》晚了整整300年。郭守敬在天文历法方面的著作有14种,共计105卷。直到很晚,世界各国的科学界才逐渐了解他

甘德,战国时楚国人。经过长期的天象观测,甘德与石申各自写出一部天文学著作。后人把这两部著作结合起来,称为《甘石星经》,是现存世界上最早的天文学著作。书里记录了八百颗恒星的名字,其中一百二十一颗恒星的位置已被测定,是世界最早的恒星表。书里还记录了木、火、土、金、水等五大行星的运行情况,并指出了它们出没的规律。

石申,战国时代魏国天文学、占星学家,著有《天文》八卷、《浑天图》等。石申曾系统地观察了金、木、水、火、土五大行星的运行,发现其出没的规律,记录名字,测定一百二十一颗恒星方位,数据被后世天文学家所用。《甘石星经》在宋代失传,今天只能从唐代《开元占经》里见到它的片断摘录。它比希腊天文学家伊巴谷测编的欧洲第一个恒星表早二百年,《甘石星经》在我国和世界天文学史上都占有重要地位。

张遂(一行)(683年-727年),唐朝高僧,著名的天文学家。主要成就是主持编制《大衍历》,制造天文仪器、观测天象和主持天文大地测量等方面均有重要的贡献。 纠正了我国古天文算学著作——《周髀算经》关于子午线“王畿千里,影差一寸”的错误计算公式,对人们正确认识地球做出了重大贡献。他设计制造了黄道游仪、浑仪、复矩等天文测量仪器。

祖冲之,南北朝天文学家祖冲之除了研究数学外,祖冲之还非常注重天文学的研究。他发现前代的历法不够精确,采用历法推算出来的天象有时与实际天象不符。于是,祖冲之博览古历,在吸取前代历法精华的基础上,根据自己长期观测天象的结果,于33岁时创制了《大明历》。在《大明历》中,祖冲之首次引入了岁差,还采用了391年设置144个闰月的精密的新闰周。这些做法,都是对前代历法的重大改革。他在《大明历》中所采用的一个回归年的天数,跟现代科学测定的天数只相差50多秒;采用的一个交点月的天数,跟现代科学测定的相差不到1秒;在制历过程中,他发明了用圭表测量冬至前后正午时日影长度以定冬至时刻的方法,这个方法为后世长期采用。

沈括是北宋时期一位多才多艺的科学家,他不仅精通地理,而且对天文、数学、医学、农业等学科也颇有研究。30多岁时,他在参中编校昭文馆书籍的工作中,开始学习和研究天文学。他注重实际观测,通过学习和实践,他认识到岁差现象引起天象的变化是一种自然规律;他解释月亮是因为受太阳光照射发光而产生圆缺变化;他科学而生动地描述了常州陨石的坠落过程,并准确地判断出其成分是铁;他还注意到行星的视运动有往复现象。

后来,沈括在主管司天监工作期间,致力于整顿机构,强调实际观测,添置了新的天文仪器。在制造新浑仪时,他对传统的浑仪结构进行改进,简化浑仪的方向。为了测定北极星与北天极之间的距离,沈括亲自参加观测,每天上半夜、午夜和下半夜各观测一次,连续坚持了三个月,画了二百多张图,断定出北极星离北天极“三度有余”。

徐光启(1562—1633)是我国明末著名的科学家,是第一个把欧洲先进的科学知识介绍到中国的人。崇祯帝授权徐光启组织历局,重新编历。徐光启力主在研究中国古代历法的同时,参用西历,吸收西方先进的科学知识,请了三位传教士参与此工作,编译成了《崇祯历书》。这本系统介绍欧洲天文学知识的巨著,包括了欧洲古典天文学理论、仪器、计算和测量方法等。在编历中,他还注重欧洲天文学知识的介绍和西方观测仪器的引进等工作。他所主持的编历工作,为中国天文学古代向现代发展奠定了一定的基础。

王贞仪(1768—1797),字德卿,生于江宁府上元县(今南京),籍贯安徽天长,清代著名女科学家。王贞仪撰写的《月食解》一文,精辟地阐述了月食发生、月食和月望以及食分深浅等知识。她总结了中国古代数学成就和西方筹算法,写下了当时的科普书,《勾股三角解》《历算简存》《筹算易知》《象数窥余》等等。她是世界上唯一一个从宇宙宏观与微观结合来理解“天圆地方”这个概念的。她还弄清楚了日食、月食的形成原理,并写下了《月食解》。不仅语言直白,还有配图,一目了然。著有《西洋筹算增删》一卷、《重订策算证讹》一卷、《象数窥余》四卷、《术算简存》五卷、《筹算易知》一卷。

李善兰(1811—1882年),清代天文学家、数学家。在天文学方面,他翻译了赫歇耳的《天文学纲要》一书,名为《谈天》,于1859年出版。书中介绍了哥白尼的学说,李善兰在序言中阐述了自己的观点,说明日心体系和行星运动中的椭圆定律等是客观存在,他还批判了前人对哥白尼日心说的攻击。他对天体椭圆轨道运动等的解算进行过研究,提出了自己独特的解算法,其中最主要的是他第一次在中国使用了无穷级数的概念来求解开普勒方程。他的著译甚多,他曾将自己主要的天文、算学著作汇编成《则古昔斋算学》一书。

中国是世界上天文学起步最早、发展最快的国家之一,天文学也是中国古代最发达的四门自然科学之一,其他包括农学、医学和数学,天文学方面屡有革新的优良历法、令人惊羡的发明创造、卓有见识的宇宙观等,在世界天文学发展史上,无不占据重要的地位。 中国古代天文学从原始社会就开始萌芽了。公元前24世纪的帝尧时代,就设立了专职的天文官,专门从事“观象授时”。早在仰韶文化时期,人们就描绘了光芒四射的太阳形象,进而对太阳上的变化也屡有记载,描绘出太阳边缘有大小如同弹丸、成倾斜形状的太阳黑子。

公元16世纪前,天文学在欧洲的发展一直很缓慢,在从2世纪到16世纪的1000多年中,更是几乎处于停滞状态。在此期间,中国天文学得到了稳步的发展,取得了辉煌的成就。中国古代天文学的成就大体可归纳为三个方面,即:天象观察、仪器制作和编订历法。

外国古代把黄道南北各八度以内的空间称为黄道带,也自西向东分为十二等分。起止界限与中国的十二次略有差异,大致对照如下:

十二次 黄道十二宫

1.星纪 摩羯宫

2.玄枵 宝瓶宫

3.诹訾 双鱼宫

4.降娄 白羊宫

5.大梁 金牛宫

6.实沈 双子宫

7.鹑首 巨蟹宫

8.鹑火 狮子宫

9.鹑尾 室女宫

10.寿星 天秤宫

11.大火 天蝎宫

12.析木 人马宫

古人创立十二次主要有两个用途:第一:用来指示太阳所在的位置,以说明节气的变换,例如太阳在星纪中交冬至,在玄枵中交大寒。第二,用来说明岁星(木星)每年运行所到的位置,并拒以纪年,例如说某年“岁在星纪”,次年在“岁在玄枵”等。

十二次的名称,多和各自所属的星宿有关。例如大火是次名,同时又是心宿的星名。鹑首、鹑火、鹑尾,其所以名鹑,显然又和南方朱雀有关,朱雀七宿也正属于这天宿内。

五、分野

古人是把天上的星宿和地上的州域联系起来看的。在春秋战国时代,人们根据地上的区域来划分天上的星宿,把天上的星宿分别指配于地上的州图,使它们相互对应。说某星是某国的分星,某某星宿是某某州国的分野,这种看法,即是“分野”的概念。

古人的建立分野的目的在观察天象,以占卜地上所配州国的吉凶。《论衡》中谈到荧惑守心时就说:“荧惑,天罚也;心,宋分野也。视当君。”对野有了了解,就可以知道古代作家在写到某地区时会连写到这个地区相配的星宿。如庚信《衷哀江南赋》:以鹑首而赐秦,天何为而此醉,王勃《滕王阁序》,“星分翼轸”,李白《蜀道难》“扪参历井”。指的就是所描绘的地方的星宿分野。

古代是把天象的变化和人事的吉凶联系到一起的。如日食是上帝对当政者的警告,彗星的出现象征关兵灾。岁星正常运行到某某星宿,则地上与之相配的州国就会五谷丰登,而荧惑运行到某一星配,这个地区就会有灾祸等。古人还认为,一些天象的变化还是水旱、饥馑、疾疫、盗贼等自然、社会现象的预兆。