-

堂邑县 编辑

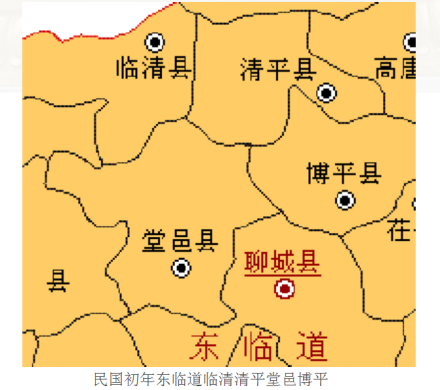

堂邑县,山东旧行政区名,堂邑县原为山东省的一个县。隋开皇六年(586年)置堂邑县,初属毛州;大业初,改属武阳郡。唐贞观初,改属河北道博州,宋、金因之。元属山东东昌路,明清属山东东昌府。民国属山东省东临道,1928年废道后直属山东省。新中国成立后,1949年属平原省聊城专区,1952年11月平原省撤销,堂邑县划归山东省聊城专区。1956年,山东省堂邑县建制被山东省撤销。

山东省堂邑县历史悠久,汉高帝封陈婴为堂邑侯于此,隋开皇间置县因以为名。至1956年废止,山东省堂邑县建制存在时间长达1370年。隋、唐时期堂邑县治所在今山东省聊城市堂邑镇西北十里千户营村;宋熙宁间,移治山东堂邑镇,直至废止,故治在今山东省聊城市堂邑镇。堂邑县辖境在今山东省聊城市东昌府区西部和山东聊城市冠县东部一带。

汉高祖五年(前202年),封陈婴为堂邑侯,治所在今山东省聊城市堂邑镇西北二十七里。

汉代分属清县、发干两县,属东郡(治所在今河南濮阳)。

隋开皇六年(586年),分清县、发干两县地,置山东堂邑县(治在今山东省聊城市堂邑镇西北5公里千户营村),属毛州。

隋大业三年(607年),改魏州为武阳郡(治贵乡,今河北省邯郸市大名东北)。山东堂邑县改属武阳郡。

唐武德四年(621年),复属毛州。

唐贞观元年(627年),废毛州,堂邑县改属河北道博州。

宋熙宁初(1068年),河决,堂邑城毁,东徙5公里迁于今址(即今山东省聊城市堂邑镇),仍属河北道博州。

金代,堂邑县隶属山东西路博州。

元代,为山东宣慰司东昌路总管府属地。

明、清时期,为山东东昌府所领。

民国三年(1914年),属山东省东临道。

1928年,废道制,直属于山东省。

1936年,属山东省第六区行政督察专员公署。

1942年,山东省堂邑县第六区划设为山东省冠堂边办事处。

1943年10月,为纪念义丐武训,山东省堂邑县更名为山东省武训县,山东省冠堂边办事处原山东冠县属地划属山东省武训县,冠馆路以北及清水一带划属山东省永智县。

1949年,山东省武训县被撤消,山东冠县原第六区属地划归山东冠县,山东省武训县又恢复原称谓堂邑县。

1956年4月,山东省堂邑县建制被撤消。原山东堂邑县的柳林区、辛集区和温集区的定远寨、范王庄、黑周3个乡划属山东冠县,城关、斗虎屯、梁水镇、温集的四个区划归山东聊城,堂邑省遂为山东省聊城县堂邑区驻地,时辖30个乡。1958年11月,撤区为山东聊城堂邑公社驻地。

1984年,改为山东聊城市堂邑镇,属山东省聊城市。

1997年8月,山东聊城地市合并,设立地级聊城市,属山东省,原县级聊城市改置为东昌府区,属于山东省。堂邑镇隶属山东省聊城市东昌府区。

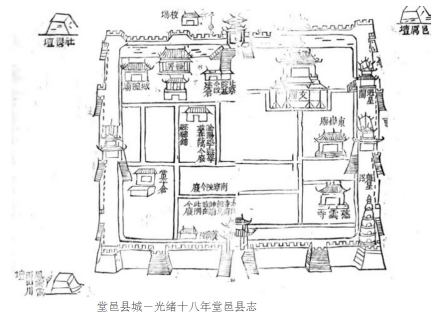

山东堂邑故城,周六里,门四,水门二,明洪武初土筑,正德中増堤濬濠,崇祯十年环城共为濠三重。——《大清一统志》

山东堂邑故城,县西北二十里。古卫邑。《诗》所云望楚与堂者也。隋因置山东堂邑县。大业末,宇文化及自河北魏县退保山东聊城,尝屯兵堂邑,筑台于城南。今有化及台遗址。唐天宝十五载,安禄山叛,平原太守颜真卿遣兵合清河、博平之军,击贼兵于山东堂邑西南,大破贼兵,遂攻魏郡。梁乾化五年,晋王存勖军博州,与梁将刘相持,自贝州军堂邑,周德威攻之,不克。宋熙宁初,城圮于水,因迁今治。其旧城俗谓之千户营。——《读史方舆纪要》

山东堂邑城旧在县西十里,宋熙宁间坏于水,县令耿几父始迁今治,建土城,周围六里单三十步,高一丈八尺。相传城工甫毕,白雀无万数翔集,至今呼为“白雀城”云。明洪武间知县陈孟隆加筑。成化间知县马忠增置雉堞二千有奇; 东门曰迓翠,南门曰向明,西门曰通卫,北门曰朝天。……国朝顺治十七年知县申鼎铉修南北城楼;康熙七年地震,雉堞尽败,知县张茂节修筑及四门、吊桥。——清光绪《堂邑县志》

山东堂邑故城:堂邑于586年(隋开皇六年)置县。治所在今堂邑镇政府驻地西北5公里处。春秋战国时期为清邑之地。汉代分属乐平县和发干县。隋代置县时沿其西北“汉代堂邑”之名,称堂邑县。《元和志》载:汉代堂邑故城,在隋堂邑县西北13.5公里处。202年(汉高祖五年),封陈婴为堂邑侯。婴孙午继封尚馆陶公主(此城为今河北馆陶)。宋熙宁初(1013年),河决,山东堂邑城毁,东徙5公里迁于今址。《续山东考古录》载:宋堂邑县邵今治,熙宁初徙,故治圮于水也。迁址后,县令耿几父主持修建土城。相传城工甫毕,白雀数万翔集上空,因呼为“山东白雀城”,即今山东堂邑。隋书

志第二十五 地理中

兖州

武阳郡,后周魏置魏州。统县十四

堂邑:开皇六年置。

元和郡县图志

卷第十六

河北道

博州

山东堂邑县,上。二。东至州六十里。本汉清县、发干二县之地,属东郡。隋开皇六年,於此置堂邑县,属屯州,因县西堂邑故城为名。大业二年,改属魏州。

武德四年又属毛州,贞观元年废毛州,改属博州。

乐平故城,本汉清县,在县东三十里。《後赵录》曰:“东海王使征东将军苟击汲桑、石勒,勒与相持战於平原、阳平,为所败,勒奔乐平。”

堂邑故城,在县西北二十七里。高帝五年,陈婴为堂邑侯,婴孙午继封,尚馆陶公主。

旧唐书

志第十九 地理二

河北道

魏州

馆陶 汉县,隋因之。武德五年,置毛州,割魏州之馆陶、冠氏、堂邑,贝州之临清、清水。又分置沙丘县。贞观元年,废毛州,省沙丘、清水二县,以堂邑属博州,临清属贝州,馆陶、冠氏属魏州

博州

堂邑 汉县。后魏废。隋分清阳县复置。初属毛州,州废,属博州

太平寰宇记

太平寰宇记卷五十四

宋 乐史 撰

河北道三

博州

堂邑县东六十里旧十五乡今三乡本汉清县发干二县地属东郡隋开皇十六年于此置堂邑县属毛州因县西北有汉堂邑故城为名大业三年改属魏州唐武德四年又属毛州贞观元年废毛州改属博州晋改属为河清县复旧 废毛故城汉为县废城在县西南王莽河北去县十里 乐平故城本汉清县也在县东南三十里后赵録曰东海王使征东将军茍晞撃汲桑石勒与晞相持战于平原阳平间为晞所败桑奔马牧勒奔乐平 堂邑故城在县西北二十七里髙帝五年陈婴为堂侯婴孙午继封尚舘陶公主

宋史

志第三十九地理二

河北路(旧分东、西两路,后并为一路。熙宁六年,再分为两路。)

博州,上,博平郡。

县四:

聊城,望。 高唐,望。堂邑,望。博平。紧。熙宁二年,割明灵砦隶北京清平。

金史

脱脱>金史>志第六

地理中

山东西路

博州

堂邑 镇二回河、侯固。

元史

卷五十八 志第十

地理一

燕南河北道肃政廉访司

东昌路

县六

聊城,(中。倚郭。)堂邑,(中。)莘县,(中。宋隶大名府,元割以来属。)博平,(中。)茌平,(中。)丘县。(下。本为镇,隶曲周。至元二年,并入堂邑。二十六年,山东宣慰司言:“丘县并入堂邑,差税词诉相去二百余里,往复非便。平恩有户二千七百,升县为宜。”遂立丘县,隶东昌。)

大明一统志

卷二十四

山东布政使司

东昌府

堂邑县【在府城西四十里本汉发干清县地属东郡隋始于此置堂邑县属毛州取县西北堂邑故城为名大业初改属武阳郡唐初属毛州贞观初属博州五代晋改为河清县寻复旧宋因之熙宁初徙治于东十里即今治金元仍旧本朝因之编户一十七里】

大清一统志

大清一统志卷一百三十二

山东省

东昌府

堂邑县【在府西四十里东西距三十六里南北距六十四里东至聊城县界十二里西至冠县界二十四里南至聊城县界十四里北至直临清州界五十里东南至聊城县界二十五里西南至莘县界二十五里东北至博县界三十五里西北至舘陶县界六十里春秋时齐清邑汉置清发干二县皆属东郡后汉改清县曰乐平三国魏改属阳平郡晋因之后魏省发干入乐平属东阳平郡北齐俱省隋开皇六年始置堂邑县属毛州大业初属武阳郡唐初仍属毛州贞观初改属博州五代晋改为河清县寻复曰堂邑宋金因之元属东昌路明属东昌府 本朝因之】

读史方舆纪要

卷三十四 山东五

东昌府

堂邑县府西四十里。西北至临清州九十里。汉发干县及清县地,属东郡。隋开皇六年,置今县,初属毛州。大业初,改属武阳郡。唐初,亦属毛州。贞观初,改属博州。五代晋改为河清县,寻复旧。今土城周六里,编户十七里。