-

杨周翰 编辑

杨周翰,教授。江苏苏州人。1939年毕业于北京大学英文系。1949年毕业于英国牛津大学英文系。曾任西南联合大学讲师。建国后,历任清华大学副教授、北京大学副教授、教授、英国文学教研室主任,中国社会科学院外国文学研究所学术委员会副主任,中国莎士比亚研究会第一届副会长,中国比较文学学会第一届会长,国际比较文学协会第十一届副会长。九三学社社员。擅长英、法、拉丁语等外语。

总述

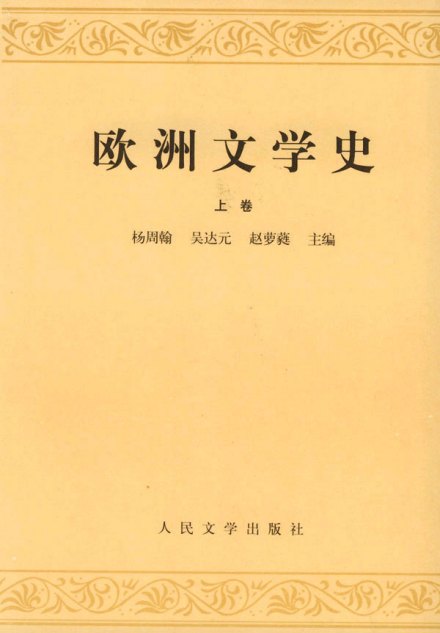

杨周翰从事外国文学和国际比较文学研究与教学40年,取得了很高的学术成就。 杨周翰是北京大学西语系的教授,以曾获牛津大学过硬的学历与讲得一口地道牛津腔英文而闻名。上个世纪整个下半期,中国高等院校文科所有的学生,恐怕没有人不知道他。那个时期,以他为主所翻译的两本出自苏联学者之手的欧洲文学史论著,曾经是大学生们所能读到的这一领域惟有的两本史著;到了六十年代,他所领衔主编的《欧洲文学史》上下册更是建国后第一部中国人自己写的此类论著,很快成为高校文科必读书与教材,一直到改革开放后仍然如此。与他并列主编的还有北大的两位著名教授吴达元与赵萝蕤,而参加其中个别章节编写的还有冯至、田德望、闻家驷、朱光潜、沈宝基、盛澄华以及戈宝权、杨耀民等学界名人,此书的编写实际上集中了北京大学西语系所有文学史教学的精华。作为领衔的主编,杨周翰的重要学术作用是不言而喻的。

莎士比亚研究方面

注意莎士比亚时代、社会、文化、同时代作家以及对莎士比亚作品的理解,解析世界莎学流派,指出前苏联马克思主义莎学研究的局限。所精心编选的《莎士比亚评论汇编》是中国迄今为止最完备、最系统的国外莎评汇编。英国文学研究方面

以17世纪英国文学为突破口,把17世纪文学放在历史的背景下考察,以一些虽然影响深远但却少人问津的作家为切入点,揭示了17世纪英国文学的风尚和思潮,发掘出17世纪英国文学在思想史和文学史上的独特意义。

在比较文学研究方面

杨周翰从英国文学研究过渡到比较文学研究。在跨中西文化的比较文学研究方面,不满足于照搬法国学派的影响研究模式和美国学派的平行研究模式,认为不仅要跨越国别和语言的界限,而且要超越学科的界限,在一个更为广阔的文化背景下考察文学,提出“超学科比较文学研究”。

杨周翰在北京大学本科毕业,后来在西南联大得到官费生的资格到牛津,他却没有像常人那样,读硕士,继而博士,而是选择了重读本科。因为牛津的相当一部分本科课程是北大没有的,为了获得更扎实的学术根底,他决定在牛津重读本科。晚年他表示,对此一点也不后悔,觉得当初的选择是正确的。牛津的基础学术训练使他的学术能力特别扎实。

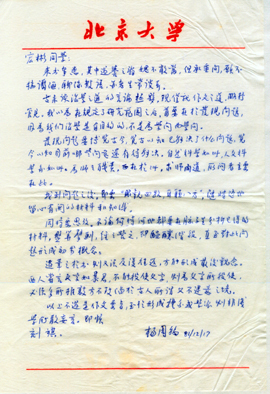

除了在北大教书育人、主编了《欧洲文学史》外,在译著方面,主要的业绩是翻译了罗马诗人维吉尔著名的史诗《埃涅阿斯纪》与奥维德的《变形记》,在著书立说方面则留下一部关于英国17世纪文学的专著。 在当时,译介与论述欧洲19世纪浪漫主义文学与批判现实主义文学几乎是时髦成风。杨周翰所潜心致力的这几个项目全是“冷板凳”,而且其难度也很显而易见,至少两部罗马史诗的翻译就要求译者精通拉丁文,而17世纪英国文学研究对中国人显然也较为远僻,但它们对于近代欧洲的文学艺术发展而言,却都是不可忽视的源头。在这里,杨周翰表现出了一种纯粹古典的文学趣味,一种长途跋涉、究本求源的学术热情与不畏艰辛的治学态度。特别值得注意的是,他的《英国十七世纪文学》绝非一部平凡之作,它的论述范围完全达到了文学史的广度与规模,而论述的深度却大大超过了即使是很具有分量的文学史著作,而达到专著专论的精深之度。在现实生活中,杨周翰显然活得并不顺心,不尽如人意,甚至不无伤痛,最明显的一点是,虽然他与夫人王还教授,可谓英美语言文学界的精英夫妇,可是他们的两个孩子却由于“文化大革命”、上山下乡而丧失了正常的学业,当时都没有能上大学,因此,就业与工作都曾受到了严重的影响。后来凭借自己的努力,在改革开放之后都上了大学。在这当中,杨周翰并不用自己的学术地位施加任何影响。 除了家庭际遇外,杨周翰个人的学术际遇也有明显的不顺心、不得志。据说,建国后他在学术职称的级别上,一直居于人下,直到他逝世前不久才有所上调,虽然他的学术业绩、学术作为一直都是显著卓越的,他在学术领域里突出的重要作用是有目共睹的。回顾一生,他感到遗憾的是一生中遇到了两段大的历史波折:一是抗战八年,二是文革十年。他说,人生没有几个十年,如果没有这两段,还可以做很多事。

《攻玉集》、《十七世纪英国文学》、《镜子与七巧板:比较文学论丛》、《忧郁的解剖》、《中国比较文学年鉴》(主编)等;主要译著:英国剧作家谢立丹的《情敌》、赛内加剧本《特罗亚妇女》、罗马诗人赫拉斯的文艺评论《诗艺》、伊瓦肖娃的《十九世纪外国文学史》、莎士比亚的《亨利八世》、奥德维神话史诗《变形记》、美国作家戴文波长诗《我的国家》、斯末莱登小说《兰登传》、维吉尔的《埃涅阿斯纪》等;主要论文:《英国资产阶级革命诗人密尔顿》、《维吉尔与中国诗歌的传统》、《弥尔顿的悼亡诗:兼论中国文学史里的悼亡诗》、《弥尔顿〈失乐园〉中的加帆车》、《艾略特与文艺批评》、《预言式的梦在〈埃涅阿斯纪〉与《红楼梦》中的作用》、《镜子与七巧板:当前中西文学批评观念的主要差异》、《历史叙述中的虚构》等。