-

一个中国人在中国的遭遇 编辑

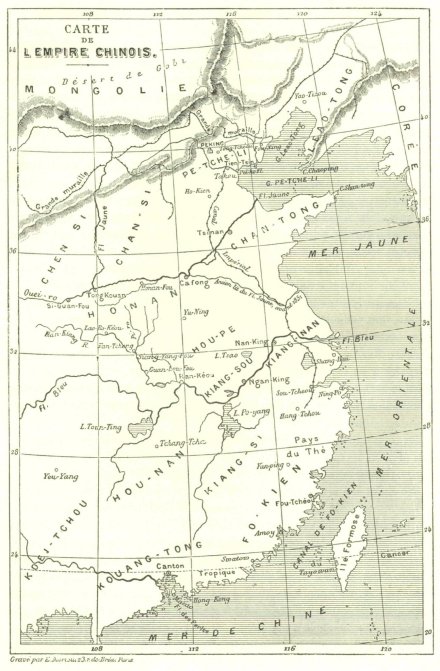

《一个中国人在中国的遭遇》(Les Tribulations d’un Chinois en Chine)是法国著名作家儒勒·凡尔纳的作品。全书共22章。于1879年7月2日~1879年8月7日首次连载于《时代》(Le Temps);同年8月11日和11月17日分别发行了无插图和带插图的两个单行本。插图由Léon Benett绘制。有由王仁才据威廉·鲍卓贤(William Butcher)英译本转译的中译本以及周国强根据法文原文译出的版本。

书名:一个中国人在中国的遭遇

别名:一位中国绅士的遭遇

作者:儒勒·凡尔纳

原作品:LesTribulationsd’unChinoisenChine

ISBN:9787533654979

发表时间:1879.7.2~1879.8.7

简介

十九世纪中期,在中国有一位年轻、富裕而且非常西方化的纨绔子弟金福,他冷漠无情,厌倦生活,听不进他最忠实的朋友加老师王先生的真诚相劝。在金福准备结婚的时候,他发现自己的股票下跌,已经破产了。于是他给自己买了份高额人寿保险后准备自杀。但他没有勇气,只好把自己托付给王先生,并与他签定了一份自杀协议书。出于礼节,王先生同意在人寿保险协议终止前杀掉他。此后,金福经历了一连串曲折的经历,每次都希望自己能死掉,结果却屡屡失望。令人啼笑皆非的是,后来他发现自己并没有破产,同时也收到王先生的来信,说自杀协议书已经被转交给一名杀手老孙。金福立刻出发去寻找王先生与老孙,希望能在杀手动手前,取消这个协议。经历了千难万险之后,金福深刻明白了生命与幸福的真谛,可就在这时,老孙手下抓住了他。金福被蒙住了眼睛带到老孙面前,等待命运的安排……

人物

在塑造人物的过程中,凡尔纳设法把他们描写得具有中国人的特征,与此同时让法国读者也能接受。并且他写信告诉赫泽尔他必须避免那些“非常刺耳的中国人名,因为我不想让读者扫兴”(1878年10月13日)。

金福,32岁,无业游民,他被认为是中国北方人的典型代表。“很健康,与其说他是黄种人还不如说他是白种人。他眉毛很直,两眼在一条水平线上,眉角在太阳穴处没有向上翘,鼻梁较直,脸庞不平”。凡尔纳的这段描写使我们感到看起来他像是个欧洲人。不过,应该指出的是,凡尔纳被指控带有种族歧视前,王是个非常典型的中国人,各个方面都比他学生更有魅力。

一开始,金福被取名为“沈福”(Schien-Fou,1879年3月4日),但凡尔纳认为孩子们会念成“屎”(schi)“很恶心”,听起来像“shits”。这样他改为Tschien或Tchien,将声母改变了(3月5日)。金福这个名字很可能来自钟金福“Chun-Kin-Fo”,北京的另一种叫法Peking(第14章)。

金福既傲气又没有耐心,有时候还打他的仆人,不过,“多数情况下是习惯成了自然,并无恶意”。他冷漠无情,懒惰无比,腻于享乐而且抱着一种宿命论。他的遭遇在小说最后使他成为了一个新人,更加明知,对生活抱以乐观态度。至于赫泽尔的大量删改和完美的结局,尽管如此,我们还是持怀疑态度,我们更愿意让金福自始至终成为一位玩世不恭的角色,给本已复杂的情节添上另一玄机。年轻的金福和后来的金福保持一致,这样凡尔纳和赫泽尔的意见便会达成统一。金福的未婚妻娜娥,无职业,是一位年方21岁的美丽寡妇,一双温柔的眼睛,一双小脚,不过,她的脚并非裹成。娜娥很聪颖、念过书、很焦虑、十分虔诚、温柔,是一位贤妻良母。赫泽尔依然再三提出更改,但还是被凡尔纳拒绝了。“不可能把秋秋这个人物形象塑造成一名年轻已婚的处女……,不管怎么说,她是位愉快而天真的姑娘。你想让她成为一名可笑的妇女,我从我阅读过的资料中找到了灵感,我一定要让秋秋成为一名真实的人物”(1879年3月25日)。

宋,该人物的年龄和长相不详,他是金福的第一个仆人,他总是办事心不在焉,疲疲沓沓。“笨手笨脚,语无伦次,贪得无比,懦弱无能”。他唯一的长处就是忠厚。宋知道自己并非是一名合格的佣人,经常自觉的要主人打他。他最害怕的是主人经常地剪他的辫子——一种正式的临时惩罚,象征一种阉割。在这里凡尔纳采用了一种前弗洛伊德精神分析的幽默手法。最后宋揭开自己的秘密他老早就是用的假辫子——凡尔纳同样用了一种写实手法。

金福的哲学老师,王先生,55岁,一个典型的中国人“只有眼睛在太阳穴处朝上翘……,传统的八字胡,挺着一个大肚皮”。他聪明过人,十分乐观,他的哲学观总带着某些幽默和敏感的想象力。他很忠诚厚道,大公无私,把友谊置于一切美德之上。在厄运面前淡泊明知,满足于在金福家过着清贫未婚的的生活。

王曾参加过太平天国运动(1851~1864)。凡尔纳通过重点描写了鞑靼人这个统治王朝的由来表示他对太平天国运动的支持,而且他让金福的父亲也支持太平天国运功:“即使是统治三百年后,这种反外来统治的起义会发现他时刻准备行动,没有必要补充说他的儿子金福赞同他的政治观”(第二章)。

凡尔纳小说中的其他人物都有种超越自我条件的精神,都具有朴实、乐观、勇敢、克制和练达的传统美德。总之,凡尔纳非常敬慕中国,又相当同情那些难以理解的居民,他很赞美中国人的保持平静的哲学。王和金福是现代化国家的代表,具有永恒的价值观,然而他们非常开放,自愿接受欧洲的思想和发明。

传统中国人的模式就是哲学家的模式,从不到国内外旅行,不过问政治和科技发展,爱好物质享受,满足于房子、花园、妻子、朋友。政治上正确,就是要求我们打破陈规。不同的文化会以不同的形式表现出来,其长处和短处也各尽不同。凡尔纳对中国传统的优秀文化非常重视,对法国的也同样如此。他深入挖掘两国的传统文化,不管是他人的偏见还是个人的观点他总是将二者有机地融为一体。最后推出一些有趣的各式各样的人物,使他们在法国小说中很容易为中国人所接受。换一句话说,金福、娜娥以及王都不是现实中的人物,凡尔纳给他们创造了一套假设的生活方式,因此我们没有必要同情他们。

目录

第一章 人物相继登场

第二章 金福与王哲人

第三章 上海一瞥

第四章 一份重要的通知单

第五章 给娜娥的信

第六章 访百岁寿险公司

第七章 中国人的特有习俗

第八章 郑重的提议

第九章 奇异的决定

第十章 寿险公司新客户

第十一章 金福出名了

第十二章 走上漫游之路

第十三章 “百岁爷五更天”之歌

第十四章 游历北京

第十五章 意料之外的婚礼结果

第十六章 金福又要奔波

第十七章 金福的价值又陷险境

第十八章 “三叶”号船的底舱

第十九章 “三叶”号船长及船员惨遭毒手

第二十章 “波顿”救生装备

第二十一章 企望午夜的月亮升起

第二十二章 可想而知的结局

引用

“我出生在中国,我是多么幸福呀!我有一栋房屋,有足够的吃,生活舒适,有衣穿,有帽子带,还有很多好东西。说真的,我最大的幸福就是我有一大笔遗产!”(维克多·雨果,《惩罚》第七章)

十九世纪六十年代,法国诗人戴奥菲尔·戈蒂耶在国内发起了中国热。1863年他把一位名叫丁堂林的人请到他家里,雇他给女儿朱迪思作语言文化家教。凡尔纳是戈蒂耶的挚友, 戈蒂耶是第一位,实际上也是最后一位大量阅读过凡尔纳的小说的人。凡尔纳对王哲人的描写,尤其是相关的引证,应该说是以丁堂林为影子的。除了这个可能性之外,据了解凡尔纳不可能结交其他任何中国人。

直到1879年,除了偶尔可看到有一些中国物品外,基本上没有法国旅行家到过中国。人们一般说的东方实际上指的是圣地或甚至是北非。凡尔纳的前辈和同辈人中,当他们购买到中国瓷器或抽鸦片时,哪怕是一点点都被认为是新颖的,甚至是稀奇古怪的。戈蒂耶写过一些诗谈到了中国人的色彩。在波德莱尔的诗歌集《航海的邀请》中,有几行诗写梦想到中国。雨果的诗集里有几条参考文献中涉及到了中国人和中国瓷器。福楼拜也沉浸于国外的梦想,明确的写道,“想一想也许我永远也没有机会亲眼目睹中国,没有看到骆驼的正常步履,我永远无法入眠,也许我永远也无法在丛林里看到躺在竹林中的老虎那闪闪发光的眼睛!”

凡尔纳法国的同事中,有关中国方面的稀少,即使有也很陈旧了,这样我们只得在非小说文学中寻找资料。

凡尔纳引用的一些书名很难辨认,如Li-nun(理论),关于家庭道德方面有,Nei-tso-pien(内守篇);有关婚姻责任方面,有Nushun(六顺),这是每个贤妻常读的一本行为指南。该词后来拼写成“Nun-schum”。

幸运的是,文中凡尔纳直接提到了五位著名作家,如汤普生、罗塞特、朱茨(Choutze)、波伏娃、班惠班(Pan-Hoei-Pan)。这似乎就是他的主要素材。

首先,凡尔纳表明他直接引用的资料有一些是中国写真画,如有J.汤普生的“航行到中国”。这位作家叫司各特·J·汤普生(1837~1921),著有《马来西亚、印度支那和中国海峡》(1874),小说中有五章描写香港、广东、厦门、上海、宁波、南京和北京。汤普生另外还出了一部《中国国土与人民——记地理、历史与政府》(1873)和四卷本《中国和中国人图解》(1873),刊登了200多幅高质量的图片,该作品被译成了法语。

第二个就是莱翁·罗塞特的《穿越中国之旅》(1878),引用了有关上海租界,这个问题罗塞特和凡尔纳都谈到过。据说在法国期刊汤普生的书首次出版发行前,这本书一直保存在凡尔纳私人图书馆里。

《一个中国人在中国的遭遇》(以下简称“遭遇”)中引用的第三个权威资料就是Mr T.Choutze的《北京与中国北方》(1873)中有关孔太子对法国和德国外交使者的礼节轶事以及凡尔纳自己微不足道的一点点素材“1870年及蹂躏法国的血腥战争”。

第四位作者就是波伏娃先生(Mr de Beauvior)。从他的作品中凡尔纳直接地引用了两条信息。不过,问题是路多维克·波伏娃的这本书《北京·伊多·旧金山》(1868)是反对中国和中国事物的。

补充说一句,我们非常幸运,法国国立图书馆在互联网上提供了成千上万页资料,我们找到了十九世纪的版本,这其中还包括汤普生、朱茨、波伏娃等作家的全部文本。凡尔纳选择材料是非常细致的,这看来依然感到很有意思。

凡尔纳还提及了班惠班(她的真实姓名叫班昭,一名才女)。一位女作家,著有一部婚姻格言。凡尔纳引用了“如果一个妻子有了心爱的丈夫,她一生拥有了他”“丈夫是妻子的天”。查到由G.保塞尔著的《当代中国》(1853),里面就可以找到这两句格言。保塞尔同时还注明了班惠班是和帝皇帝的班超将军的妹妹。班惠班花季年代就成了寡妇,不过,她不愿再婚。这一资料十分重要,因为女主人公娜娥就是一位年轻的寡妇,的确,凡尔纳的妻子也是如此。

此外,有趣的是凡尔纳作品中还引用了“四库全书”该著作创于1773年(或说1772年),原计划出170000卷,只出到第78738卷(第五章)。娜娥的第一个年纪比她大一倍的丈夫,曾经是这部巨大百科全书的第一任编辑,不过,估计他是劳累成疾而死。他们企图收集各方面的知识,很显然这有点和凡尔纳自己努力勾画这个世界一样。其结果是,凡尔纳学者们经常探讨该百科全书,但由于某种原因,最后没人能辨认出。可以肯定这部巨著就是《永乐大典》。

这部巨著首次编辑成册实际上是在明朝1403到1407年间。当时共出了手抄本22877卷,37亿字,到一般认为有79337卷。

带有地方色彩的其他一些有可能的资源大概还有,凡尔纳很可能还引用法国探险家皮赫·大卫所写的内容。凡尔纳或许还引用了埃达·普费佛《妇女环球游》(1850)中的有关建筑细节的描写。凡尔纳在《漂逝的半岛》(1873)提及到了这位旅游先驱。这些借用的观点就是《遭遇》中对两层楼房“开枪眼工事、多彩砖、绚丽瓦、以及客厅里摆设了许多银屏橱柜,橱柜上彩有一些花卉,雕有一些格言和箴言”等的描写。仅陈福撰写的《逃亡者》(Récits d’une viefugitive,1877)的标题和日期就产生了一些影响,尽管这本书只有中文版的。在《特派记者:篷巴拉克历险记》(第21章)中,凡尔纳从《航行到中国》(Voyage en Chine)和欧仁·拉比什(Eugene Labiche)的喜歌剧引用了两行。另外一个很明显的可能性就是布尔布隆的《从莫斯科通过北京旅行到上海的关系》(1864),因为凡尔纳在另一部小说中引用了两次。最后一个可能性就是亨利·罗素·克骆佛的《16000哩跨越亚洲》(1858~1861,第一卷),该作品的标题很可能对凡尔纳产生了较大的,影响。

总之,与凡尔纳同时代的作家相比,凡尔纳有关中国资料方面的引证是较多的,也是很广泛的。那么,他的主要目的就是让人们了解当代中国人的日常生活。不过,他并非专题论述,而是总的描写,特别是采取游记的形式进行描述。他选择欧中那些健康的作者,那些经得起时间考验的作者,将他们很好的结合起来。按现代的标准,这些处理办法是否显得有点草率,而且欧中化。凡尔纳总是根据需要选用些零碎的素材,这样他成功地勾画了一个美好的中国(Middle Kingdom)。

技术

凡尔纳从技术上和经济上对未来给予拼击,他对超现时中国的描写同样是相互矛盾的。金福一家处于进步的前沿。“一份电报给金福的父亲提供了里昂的丝绸和卡尔库塔的鸦片的报价”。主人公自己“就属于那种‘天子’,……他非常爱好物理、化学科学……物质的进步甚至渗透了他心”。他通过邮寄留声机唱片给娜娥,与她交流。(应该指出,在这部小说中,凡尔纳插进这种最新的发明是第一次,在他的其它一些小说中不曾见到,在先前的小说中,他总是喜欢描写一些低级技术的东西,通常如雪橇、气球之类,完全没有什么技术含量)。

实际上,这样的描写部分带有一定的讽刺性,如谈到通过电报进行鸦片交易的那样,金福和他父亲的技术并非是永久的。我们怀疑有关电报这一想法有可能是赫泽尔的,因为在信中出版商强劲提出把它作为金福表明对娜娥的爱的一种方式(1879年3月25日)。

小说中另一主题就是数学师的死亡。金福父亲的财富实际上主要来自于从加利福尼亚运中国劳工的尸体回家。主人公的保险代理威廉J.毕达弗用“数学精确率”计算一下他死亡的代价(第六章),来决定金福志愿自杀。以天数、分钟、秒钟这样一种可怕的欢欣来倒数他的死亡期限。是数字统计和技术摧毁了真理、爱和友谊,这是个必然的结局。

相反,金福所要寻找的就是不精确的、不可预测的、创造性的东西,结果他在中国海域找到了,那就是他无缘无故地窜逃情节,因为他确实没有理由要离开大陆。在一位名叫印船长的协助下,通过迷信的、本能的、盲目的、自己很有感触的航行后,金福第一次感觉到生活的自由。

第二次是金福离开船只后,他和随行人员都穿上波顿救生衣,跳进了海里。包尔·波顿是现实中人物,他1875年身穿用充气垫做成的全长救生衣越过了英吉利海峡。金福的波顿救生衣,可以想象是现实中改进了的那种救生衣。因为它还装备了两把桨、一个小桅杆和帆,还有一个小小的酒精炉。再次给技术一点讽刺,以此崇尚自由与自治。同样以一种中间技术哲学为基础,《八十天环游地球》中用过的一种风力手推车在《遭遇》的中国王朝里依然应用。凡尔纳忽略了常规的思想,像中国发明的火药,就技术层面上来讲,他认为非常有用,这种技术甚至传到了美国,因为弗格驾驶的两栖快艇就是由来于中国风力手推车。

到1878年,这位小说家凡尔纳享有预言家或叫科学预言家的盛名。对此,凡尔纳的反应是,在《遭遇》中插入这样的话,“一位普通的预言家”,他的职业就是“预测未来”。用“一副64张的纸牌分别代表上帝的人和动物”(第3章)。凡尔纳言下之意是说,他的名声是虚的,因为他一直的喜好是为了人类平衡,为离奇而即席创作,总之,是为了人与自然的相互生态作用。

简而言之,凡尔纳有一对相似的偏见,其一,中国不适合谈技术,其二,技术是他最爱写的主题。他把二者颠倒过来,予以推翻。这让我们难以弄清他的意图究竟在哪儿。如果现代化就是挖掘某些固定的价值范筹,那么,凡尔纳一定会被认为是最现代的人了。

儒勒·加布里埃尔·凡尔纳(Jules Gabriel Verne,1828.2.8~1905.3.24),是19世纪法国著名作家,被誉为“现代科学幻想小说之父”。凡尔纳1828年生于法国南特,1863年长篇小说《气球上的五星期》正式发售,从此一举成名,此后便开始从事写作职业,一直到1905年3月24日于亚眠逝世。

儒勒·凡尔纳一生写过五六十本小说和短篇小说集、几十部戏剧以及其它短篇小说、诗歌、各种著作。其代表作为《海底两万里》、《八十天环游地球》、《气球上的五星期》。凡尔纳的大部分作品都收录于总题为《在已知和未知的世界中的奇异旅行》(Voyages Extraordinaires dans les Mondes Connus et Inconnus)系列作品集。其中《格兰特船长的儿女》、《海底两万里》和《神秘岛》被称为凡尔纳三部曲。