-

白孔雀 编辑

《白孔雀》,是英国作家戴维·赫伯特·劳伦斯创作的长篇小说。该故事反映的是20世纪初期的农村,它以英格兰中部的农村伊斯特伍德为背景,通过青年男女婚姻的幸与不幸,反映了现代人在理想与现实、文明与自然、灵魂与肉体等方面的困惑与挣扎,并对传统的价值观和道德观进行了无情地批判,其中莱蒂和青年农民乔治之间的爱情故事是该小说的主要情节。

女主人公莱蒂美丽而富于教养,她本来喜欢乔治,但是乔治是佃农的儿子,没有社会地位。莱蒂为了门当户对和满足私欲,她结识且最后嫁给了煤老板家的少爷莱斯利,而莱斯利的人生追求是权欲和热衷于矿山管理。

乔治最初是一个极富生命活力的年轻人,他粗犷健美,朝气蓬勃。无论是在干农活还是在树林间漫游,乔治都沉浸在工作的快乐和与自然融合的愉悦之中:他稳稳地站在那里,节奏优美地扭动着腰肢,露出脊背上的肌肉,就像一条小溪中的白色砂砾在阳光照耀下闪闪发光。在这富有节奏的躯体内,还有一种更为诱人的东西。

虽然乔治是农民,没有受过太多的教养,但他在心智上比受到过诸多教育的莱斯利更敏锐,因为他接近自然,情感丰富,依赖直觉,常常能够做出迅速反应。他在田间和西里尔一起干活的时候,对西里尔讲的关于叔本华的学说,关于生命和性的理论,他都有种天生的领悟力,甚至对不少艰深的文学问题都有感悟。但是,由于乔治的家庭出身,他无法与自己心仪的莱蒂结合,由于缺失灵与肉的和谐,他感到无所适从,在焦虑中感到虚无,茫然无措。最终乔治的朝气和激情完全消失。乔治在失恋的痛苦中与表妹梅格结了婚,婚后逐渐沉沦陷入虚无。

第一卷 | 第二卷 | 第三卷 |

第一章纳塞梅雷湖畔的人 | 第一章萌发的新春 | 第一章崭新的生活层面 |

第二章禁果的诱惑 | 第二章春光下的阴霾 | 第二章惬意的生活航程 |

第三章想像中的情人 | 第三章爱开玩笑的命运之神 | 第三章浪漫的涟漪 |

第四章曲折的爱情之路 | 第四章朗姆酒店的生活 | |

第五章爱的争端 | 第五章丘比特的急箭 | 第五章痛苦的洗礼过程 |

第六章利益与冲突 | 第六章乔治的求爱 | 第六章比斯加山下再回首 |

第七章爱的初步选择 | 第七章诱人的禁果 | 第七章出现倾斜的生命之舟 |

第八章狂欢的圣诞节 | 第八章友爱真情 | 第八章洗去记忆的岁月之河 |

第九章成熟了的赖蒂 | 第九章伤情的牡丹故事 |

( )

劳伦斯在青少年时期,一直生活在诺丁汉郡的乡村,属于煤矿区。工业化在一定程度上破坏了自然美和诗意存在,但作者的生活多半是在那还保存着秀美与纯真的乡村,这就使得劳伦斯一心向往自然,热爱自然,表现出了对人类诗意栖居的生存状态的强烈渴望与向往。 劳伦斯在创作《白孔雀》之前,已阅读了叔本华和尼采的哲学著作。他们的非理性主义的哲学思想对劳伦斯产生了很大的影响。

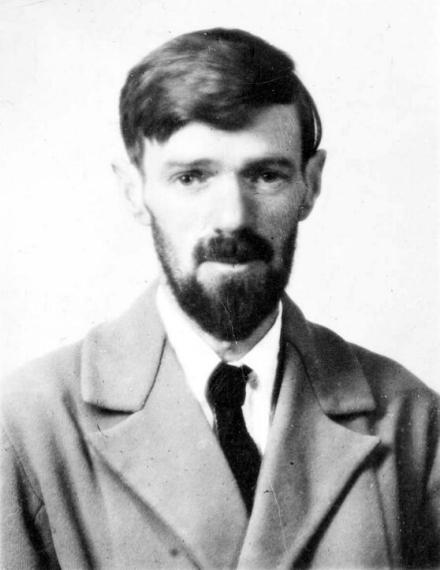

《白孔雀》是劳伦斯在诺丁汉师范学院走读班求学时的试笔之作。他“从1906年写到1909年”,最后完稿于1910年。该小说的初稿定名为《莱蒂娅》,二稿又改为《内瑟梅雷》。劳伦斯的第一位恋人杰茜·钱伯斯对初稿不满意,经过修改后定名为《白孔雀》。

莱蒂

女主人公莱蒂17岁,身高近六英尺,亭亭玉立,黄色的头发接近黄褐色。她眉清目秀,鼻子却平淡无奇,一双手娇美柔嫩。她接受过高等教育,会弹钢琴,懂得绘画,能说一口流利的法语,读过不少“涉及现代妇女的东西”。父亲去世以后,她继承了一份遗产,性格变得高傲、乖张、任性,常常目中无人。莱蒂对各种问题有自己的见解,喜欢按照她自己的意愿行动,是个聪慧而富有知识的女性。但由于她从小生活在内瑟梅尔河谷的树林和水色之间,深受大自然的熏陶,喜欢以一种自然的、豪放的方式行事。

刚出场时的莱蒂是一个充满青春活力,对爱情充满幻想女子。这样的莱蒂在与乔治相遇时,情不自禁为乔治的粗犷、健美及其生气勃勃的活力所倾倒,认为他是“某种美好而有活力的生命的花蕾”,是自然界的造化。莱蒂与乔治一起翻看莫里斯·格雷芬黑根的《牧歌》时,两人的心里都掀起了澎湃的浪潮。莱蒂和乔治之间的爱情潜意识的本能,不受意识的控制,也不受文明的约束。此时的莱蒂,基本上是个肉体与精神相和谐的人。她之所以爱上乔治,完全是她的自然本能所致。

莱蒂深爱乔治,但她的理智,她所受的教育则告诉她不能嫁给乔治,因为他缺乏教养,没有社会地位,也没有足够的金钱来满足她对物质生活的追求。在莱蒂看来:钱能造就男子汉。

她的最终选择:嫁给一个富有的上层社会的“文明”的男人,因此,她选择了富有、社会地位高、拥有煤矿公司的资本家少爷莱斯利,而她并不爱他。莱蒂的背叛完全是机械文明异化的结果。她向现代物质文明低头,使人的自然本性与社会文明出现了失衡,所以,她婚后的命运只能是“虚度年华”。她自始至终没有替乔治想过,即使在与莱斯利订婚之后她也没有在乔治面前透露半点风声,仍旧继续与他交往。在与莱斯利结婚以后,她也从没想过要帮助一下仍旧处于社会底层的昔日的恋人。从此可以看出莱蒂的自私本质。

莱斯利

莱斯利是个体格健壮、精力充沛的煤矿主,但却是个肉体与精神严重失衡的人物。莱斯利想得到的就是莱蒂的肉体。当莱蒂要求莱斯利作些祷告,以让他那空虚的心灵能完全充实起来时,莱斯利却回答说:“该死的空虚灵魂。莱斯利认为触摸一下柔软、温暖的肉体要比一次祷告更值得。他将用接吻来祈祷。他宁愿把你妻子在怀里,他宁愿亲吻妻子那鲜红的嘴唇,也不愿跟妻子在什么天国里唱赞歌。

更糟的是,莱斯利那健壮的体格没有真正的“生命力”,因为他的身体已失去了自然的野性,他这位矿主已融人机器世界,他的自然属性已被异化。后来,莱斯利出了车祸,他的锁骨被撞碎,原本已受到机器世界栽害的灵魂,此刻连肉体也受到了伤害,他已失去了一个男人应有的精髓,简直退化成了“一个孩子”。

乔治

婚前的乔治是一个英俊青年,他体格匀称、四肢健壮、天生的漂亮身体“好像是个巨大的生命体”。乔治曾与莱蒂有过一段恋情,可是像他这样一个穷小子是无法满足莱蒂这样一个追求现代物质文明的女子的要求的。乔治只得屈服于现代社会,像莱蒂一样去找个有钱的配偶。他与身为酒馆女老板的梅格结了婚。乔治对梅格那成熟的肉体颇感兴趣。他对梅格说:“你真是个小美人儿,你就像一只熟透了的李子,真巴不得咬你一口,你是那么可爱。”

安纳布

猎场看守人安纳布长得膀阔腰圆,粗壮结实,天天生活在树林里,似乎是个与现代文明毫无关系的人,其实,安纳布早年曾在剑桥读过书,是一个受过文化熏陶、从事过文明工作的人。后来,安纳布来到了林子里当起了看林人,过起了原始人般的生活。因为他痛恨文化的任何表现形式,认为所有的文明都是涂了“鲜艳色彩的霉菌”。他要让自己和孩子们都像动物一样自然地生活。他的观点是“不论男人还是女人,做一个好的牲畜吧”。这样的人就不会“学着干恶事来毁坏自己的名誉”。安纳布当年在莱斯特郡当副牧师的时候,他强健的体格吸引了教长的表妹——出生名门望族的克里斯塔贝尔小姐,并和他结了婚。可是,克里斯塔贝尔有着强烈的占有欲,她把安纳布当作私有财产,安纳布忍受了一年多,终于离家出走,到山林里做了一个猎场看守人。后来,安纳布另外娶了个女人,夫妻恩爱,十四年里生了九个孩子,在山林里过着一种自得其乐的隐居生活。安纳布认为,他自己和孩子们都像动物一样地生活,这才是一种好的生活状态。

梅格

梅格是乔治的表妹,经营白羊酒店。 梅格长得健康漂亮,她的胳膊、她的胸脯以及她的颈项都显示了丰满完美。她那健美的肉体完全不亚于乔治,在这一点上他俩是天生的一对。梅格却是个不识字的女子,人类的文明几乎没在她身上发挥什么作用。她只能为乔治提供肉体,而不能令他精神充实起来。婚后不久,她就给乔治生了一对双胞胎。她婚后生活的主要内容就是生孩子和养孩子。对她来说,丈夫只起到满足她的肉体生活,像动物一样繁衍后代的作用。

主题思想

《白孔雀》主题思想:异化的人生

劳伦斯在《白孔雀》中通过描述乔治的异化人生之路,抨击了工业机械文明使人类失去活力与人性,热切地呼唤人类重新激发人的活力,他期盼人类回归自然,重建一个美好的世界,拯救自我。

乔治的异化之路:

1、自然之子

乔治是一位年轻的农民,他身强体壮、眼睛棕褐、皮肤黝黑;乔治快活地生活、劳作在内瑟梅尔河谷的土地上,享受着劳动带给身体和灵魂的愉悦。乔治割燕麦时,黑油油的头发湿漉漉的,乱蓬蓬地卷了起来。腰部的摆动优美而有节奏。褪了色的衬衫几乎成了白色,正好在腰带上方撕裂了一道口子,露出了背部的肌肉,就像照在河湾里白色沙滩上的一抹亮光。有节奏的身体透着某种超乎寻常的吸引力。此时的乔治英俊非常,双手又大又结实,肌肉平滑,深深地吸引住了朝气蓬勃、活泼美丽的少女莱蒂,她深情地望着他,“正视着他的体格美,仿佛他是某种美好而又有力的生命的花蕾。”乔治与自然亲密无间、和谐共处的天性中也伴随他天生粗俗残忍的动物本能,他顺应人类本性,尤其男性追逐、猎奇、驯服的本能,遵循、忠实于动物本性的原则,自然又自由地生活,在田间激动地追赶野兔,打死洞里的老鼠,即使回到家受到女士们言语上严厉的攻击,仍浑不在乎。

这个热爱劳动、积极乐观的农夫一开始在内瑟梅尔河谷的湖畔上过着日出而作、日落而息田园牧歌般的生活,该小说细致地描写了他割草、收麦、打浆、挤奶等农活,他丝毫不觉劳累。乔治粗犷、健美、生气勃勃的生命力也吸引了年轻貌美的莱蒂,两人情不自禁地坠入爱河。他们追求心灵契合、灵肉合一的朴素爱情,一起在田间林地漫步、采摘野果和野花,在夜幕降临的田野中狂热地跳舞、在圣诞夜前夕躲在老苹果树旁的灌木丛里甜蜜地接吻,像一对生活在伊甸园中的亚当和夏娃,尽情地享受爱情的甜美果实。

2、异化人

乔治这个曾经年轻有活力、身强体壮的农夫,得知深受物质文明和拜金思想戕害的姑娘莱蒂放弃了自己,选择和有钱有势的煤矿主莱斯利订婚后,他脸色发白,皮肤显出病态的棕黑色。他陷入无边的痛苦和不解中,在挤奶时,他对着那头无辜的老奶,无缘无故地狠揍它一顿,并咒骂:“女人都是商人,就知道讨价还价,女人像只猫,朝舒服的地方跑。”乔治遭到莱蒂拒绝当个农夫的妻子后,开始认为“睡觉和舒适只是一半的生活,他想要发财”。乔治逐渐对以前乐在其中的田间劳动产生怀疑和厌烦,想脱离田园生活,想做生意,发大财,尽可能地追逐物质财富,逐渐走上远离自然,深陷物质文明的泥潭。

在感情上,乔治也不再倾注全身心的感情,在喝得醉醺醺的时候,失恋的他接受了倾心于他的的表妹梅格,把这个和他丝毫没有共同语言的温柔的女人当作填补感情漏洞的替代品,开始了投机倒把、追名逐利的新生活,奔波来往于农场与白羊酒店之间,逐渐远离了田间劳动和田园生活,又狂热地醉心于能发财的贩马生意和极端激进的事业。在经历了生活变迁之后,他面容迟钝,失去灵性,脸上布满无可奈何的痛苦的沟纹,眼里只闪动着恐怖和绝望的光。

最终,经过家庭、事业失败的双重打击,他沉迷于烟和酒,成了对其他事不管不顾的俗人、废人。他满脸病容、面色灰暗、浮肿得厉害,人也变得冷漠自私,迟钝麻木,颓废可悲,无力地吹嘘自己,诋毁他人,让人乏味而厌恶,“他就像一棵正在倾倒的树,木质变得疏松,颜色变得暗淡,正在朽烂,滋长着冷湿的小菌。”

3、在生态失衡和生态危机中的异化人生

工业文明对大自然的侵蚀和破坏已经悄悄来临,内瑟梅尔谷地美丽的大自然被横七竖八的矿井、高大的井架、冒着黑黑浓烟的烟囱点缀得百孔千疮斑驳难看。“公路上落叶飘飘,零零乱乱地落在我们脚下。燕麦一蓬蓬地垂着头立在那。斯尔斯比矿井的井架和裸露在山坡那些难看而沉寂的山庄。”社会的发展和科技的进步不可避免地破坏了自然生态,这也是人类文明进步的代价。

伴随着工业机械文明的入侵,传统的农耕方式逐步瓦解,乔治一家看似田园牧歌般的生活也随之动摇。土地的所有者——庄园主人为谋暴利养兔,放纵成群的兔子啃噬农场的庄稼,致使农村变得日渐荒凉,牛羊马等牲畜面临死亡的威胁。乔治家首当其冲地遭了殃,野狗骚扰偷袭羊群,整个河谷越来越荒芜,兼具卖奶人、蔬菜水果商和运输承包商身份的乔治感到自己的生活风雨飘摇、前途渺茫、毫无意义。田园生活的淳朴与工业文明带来的铜臭的矛盾不可避免,面临从田园生活被驱逐出去的乔治万分痛苦。《白孔雀》尤其表现了资本主义现代机械文明和工业社会对人的自我本性的压抑,使人性在遭到扭曲的灵魂和受到挫折的本能驱使下走向分裂。

《白孔雀》体现了英国现代社会中自然与文明的对立,“这种对立不仅表现在工业文明对大自然的破坏上,更重要的是表现在对人的自然本能的压抑和扭曲上。”乔治就是被资本主义文明戕害的牺牲品。作为一个贴近自然、充满生命活力的青年农民,如果不受资本主义文明的教化,乔治原本可能是另一种人生。然而他资质聪颖,又渴慕文明。他的朋友西里尔向他讲解化学、植物学和心理学的知识,“关于生命、关于性,以及生命与性的起源;还有叔本华和威廉·詹姆斯的学说。”而他对所教的东西照听不误,向往自由自在、舒适生活却陷入迷茫和痛苦。在该小说的结尾,在家庭生活和社会生活中都找不到自己位置的乔治只能天天以酒来麻痹自己的头脑,正当壮年的乔治已是一具行将就木的臭皮囊了。他的悲剧是渴慕文明、反被文明吞噬、最终自我毁灭的悲剧。

艺术特色

人物塑造

《白孔雀》中的人物肖像描写相当模糊,不求传统小说中那样的精细,但很重视对人物心理的刻画,该小说的第一人称自述的主角西里尔就是通过内心独白与回忆,在这些独白与回忆中流露、表现出他性格的执著与追求。

《白孔雀》中的这种“我”——西里尔直接、全程参与事件的叙事方式,导致了其小说的叙事主体“我”与创作主体的“我”合二为一,一切都经由这个“我”的眼光来观察和评价,处处浸染着“我”的情绪,体现着“我”的价值判断。比如西里尔这个作为劳伦斯本人在作品中的形象式表现在对待小说中的两位具有潘神色彩的人物——安纳布和乔治时,所表现出来的就是两种截然不同的态度:对于“我”——西里尔,安纳布是处于精神上超越父辈的位置。“他对待‘我’犹如一个充满感情的父亲对待他娇弱的孩子。”

“我”能理解安纳布惊世骇俗的价值观念和难以为世人理解的孤独痛苦,是其精神上的继承者;而乔治的性格缺少安纳布的无畏孤傲和与现实对抗的勇气与自信,常常沉溺于现状。作者借“我”——西里尔对他进行了责备:“你本来可以有勇气去冒险试试——可你对自己和自己的感情总是太小心谨慎了——你从不鼓起精神去面对迎头的藐视和固有的习俗。”

这不仅仅是西里尔对他在爱情上的失败的批评,也是对他生活态度的批评。这也正反映了劳伦斯本人对乔治这个人物倾注的是既同情又怜悯的复杂的情感。由此也可以说劳伦斯用这种方式在小说中向读者袒露了自我的内心,因此就更能引起读者的共鸣。

环境描写

在《白孔雀》中,自然环境和景物也成为描写的主要对象,用以抒发作者的情绪和感受。不仅如此,在该小说中,人物也在自然里自在呼吸,人与自然合二为一,“景是人物所在的环境,是人物的外化,人物的一部分,景即人。”写景即是写人。这也是该小说散文化特色的一个表现。

《白孔雀》中对自然的描写远不止传统上的咏物寄情,它不仅作为人活动持续不断的背景,而且早就是故事中一个具有活力的参与者,有时又是一种道德的力量,构成了许多神秘的、预兆的、悲剧性的氛围。以景写情,美丽的风景描写融入浓厚的感情色彩是劳伦斯在小说使用的一种抒情手段。在《白孔雀》中,他在小说的开篇就以散文诗一般的笔触在小说中展现了那片幽静的、涟漪不起的充满温情的乡土:

“‘我’站在池边,望着隐隐约约的鱼影掠过贮水池溟蒙的水面。这些灰白色的鱼儿还是在这片谷地刚刚繁茂葱茂时,从修道院池塘里跳出来的那些银白色鱼儿的后裔。这里的草木人丁都是从过去默默的休养生息积聚起来的。远处池边,密密匝匝的树木颜色太深,看去太肃穆,就连在阳光下也显得暮气沉沉。丛丛簇簇的芦苇连绵成荫、纹丝不动。就连座座小岛上的杨柳也没有一丝儿风去摇曳。池水轻柔宁静、涟漪不惊,只有推动水车的一线溪流潺潺落下,自个儿絮语低声,谈论着曾经加速了这土地繁茂葱茏的生命的喧嚣。”

这段自然的描写与其说是写景,不如说是抒情。它蕴含着小说的叙述者西里尔对于内瑟梅尔河谷繁华的过去的怀念和与之形成鲜明对比的眼前衰败景象的哀思,人物和整个河谷都沉湎于对往昔的沉思之中,由此渲染出一种浓厚的悲剧性的气氛。

而乔治这个人物的出场,还没有说一句话,就置身于潜伏着悲剧氛围的场景之中,这似乎也预示着他后来悲剧性的命运。不仅如此,女主人公莱蒂和她的另一位追求者莱斯利的感情纠葛也一直伴随着自然界的感应。就在莱蒂同意莱斯利的正式求婚之前,天下起了瓢泼大雨,灰色的雨帘挡住了眼前的风景。

在劳伦斯的笔下,大自然有一种独特的、摄人心魄的美。在大自然中,可以充分舒展本性的人,也就充满着灵性、精气,从而作品表现了人与自然的水乳交融,互通灵性,互相烘托。例如小说中写的乔治在收割机无法去的陡地上割燕麦时的景象:在阳光温和,水流碧蓝舒缓,燕麦一蓬蓬地垂着头立在的地里,“乔治已经把帽子丢到一边,黑油油的头发湿漉漉的,乱蓬蓬地卷了起来。他站得稳稳地,腰部的摆动优美而有节奏。他扎着腰带的臀部裤子上挂着刀石,褪了色的衬衣几乎变成了白色,正好在腰带上方撕裂了一道口子,露出了背部的肌肉,就象照在河湾里白色沙滩上的一抹亮光。有节奏的身体上透出某种超乎寻常的吸引力。”

连莱蒂也忍不住说:“你真是如画如诗,”小说中大段大段的风景描写令人应接不暇,这也充分显示出在劳伦斯眼中,自然界的一草一木、一鸟一兽同人一样都有着生命的灵性,跳动着生命的火焰,饱含着他对不受工业文明污染的美丽大自然的深情。

隐喻

隐喻式叙事就是采取暗喻的写作手法来描述所要表达的事物。在该小说第二卷第九章“伤情的牡丹故事”中,作者巧妙地使用了隐喻的写作手法来暗指莱蒂和乔治的关系。“伤情的牡丹故事”讲述了一个穷人小伙子爱上了贵族老爷家的女儿,他深深地为她着迷,把她当成一个仙女。但一次小伙子出去打猎的时候误把女孩当成猎物,开枪射死了她。女孩死后小伙子为她修建了一座花园,种上了伤情的牡丹寄托哀思。穷小子和贵族小姐的爱情以这种悲惨的方式结束了,作家在这里适时地引入这个故事,暗示乔治和莱蒂的爱情也不会有好的结果。

而莱蒂对于故事的评价“这是个很美妙的结局”也充分显示出她早已意识到他们的结合不会带来好的结果。而在一旁等待答案的乔治也从莱蒂的态度中了解了她的真实想法。第九章是第二卷的最后一章,而第三卷一开篇莱蒂已经和莱斯利结婚了,男女主人公的生活进入了一个崭新的层面。

在第二卷的结尾作家并没有就乔治和莱蒂的关系如何发展给出一个明确的答案,这种安排看似很突兀。但实际上,在牡丹的故事中作家已经做了交代。这种隐喻的使用让读者在哀叹故事中人物命运不幸的同时,也明白了该小说中男女主人公对各自做出的无奈选择的清醒认识。

《白孔雀》小说中还多次引用《圣经》中亚当和夏娃的故事来暗示乔治和莱蒂关系的进展。该小说第一卷的第二章被命名为《禁果的诱惑》,在这一章中,莱蒂被乔治健美的身材和身体里流动着的生命力所深深吸引。一种本能的力量把她拉向乔治,使她不能自拔。在第一卷第八章“狂欢的圣诞节”中,莱蒂把削好的苹果递给乔治,乔治打趣地跟他妈妈说:“她像夏娃那样,让‘我’吃苹果”,莱蒂对于这句话反应非常强烈,做出了一连串的动作来掩饰自己的羞涩,此时两人的感情已经在心里开始萌芽。在第二卷第七章“诱人的禁果”中,又多次提到这个典故。莱蒂摘黑头草的时候,突然发现乔治离自己很近,感慨到:“‘我’还以为独自一人在这世界上呢。”乔治回答说:“就像夏娃在伊甸园,亚当的身影也头射到草地上那样”,而莱蒂的回答却是:“不,不是亚当”此时,乔治在暗示自己对莱蒂的感情已经很深,但莱蒂用这样的回答表示她的拒绝,不是亚当,那就是另有其人了。在评价完苹果花柔美漂亮之后,莱蒂却说它们结出的只是酸苹果,再次暗示他们的感情如果继续发展下去也不会有什么好的结果。他们两人对于这个典故所持的不同态度表明了他们对这段感情的如何发展下去的不同看法,乔治一心痴恋着莱蒂,并希望他们的感情能够开花结果;而莱蒂早就认识到他们之间的感情不会走到最后,即使真的走到最后也不会有一个好的结果。

作家多处使用《圣经》中亚当和夏娃的故事,这个隐喻向读者暗示两人感情发展的过程,以及偷吃了禁果之后各自在感情世界中面临的痛苦和无奈。劳伦斯在该小说的叙事过程中使用诸多隐喻的写作手法,不但刺激了读者的感官,也让读者在一个个设置的隐喻中逐渐对故事情节有更深入的把握。

“白孔雀”:一些贪婪的女人就像白孔雀,虽然她们外表优雅美丽,但虚荣自负;这样的女人恐惧本能的生命力,带给男人的只有毁灭。“白孔雀是女人的灵魂——或者说是恶魔的灵魂。女人直到死都是满肚子虚荣,她们只会尖叫,”她们虽然能激发男子的生命活力,但她们被异化的生命同时也摧毁了男人的原始生命力。男人们最后要么自我毁灭,要么俯首帖耳;这就是普通人被现代文明异化的悲剧命运,它将现代人徘徊在自然和工业文明之间的困惑和他们挣扎在自然和文明之间的纠结展现无遗。

叙事结构

劳伦斯在《白孔雀》中尝试抛弃传统小说家以讲故事为原则的谋篇布局方式,借鉴音乐中的对位手法,整部小说可以分为三个板块:一个是写男女主人公莱蒂、乔治和莱斯利的恋爱感情冲突和命运的中长篇,一个是以叙述者西里尔与乔治的妹妹埃米莉的交往、情感经历构成的中短篇。还有一个是以猎场的看守人安纳布的命运构成的短篇。三个板块就如复调音乐中的三个声部,或舒缓柔和,或节奏激昂,或深沉低调的相对独立地存在着,都有着相对完整的结构。在这其中,作者还穿插着乔治与梅格之间的故事,西里尔的父母亲的故事等,这些插曲就像是这部音乐中的属调,和主要的三个板块所构成的主调一起,演奏着一曲动人的乐章。

《白孔雀》中的人物对话有些冗长罗嗦,过多的叙述有时显得沉闷而又枯燥,但它却处处闪烁着一个天才的光辉。

——《英国评论》

《白孔雀》引领人们进入一个完整而美妙的自然生态世界,这个自然世界的主角不是狂妄自大的人类,而是所有的自然生命。它们所展现的是自然无可取代的美与尊严。

生态整体主义、深层生态学思想的内涵已在《白孔雀》中初显端倪。《白孔雀》揭示了生态问题的存在。劳伦斯在其文本里形象地指出了生态危机的根源并提出了解决生态危机的良方,即人的思想意识决定了人的社会行为和个体行为,人类的这些竭泽而渔的思想与行为正是导致生态危机的根源。《白孔雀》着力渲染欢快与和谐,尤其是彰显自然的和谐之美和灵动之美、人与自然的和谐共存,描绘了人类与自然自由自在地和谐相处的情景,并暗示出人要以欣赏的态度对待自然这样一种“诗意的栖居”。这种诗意的生存状态,无疑就是现今人类强烈向往与憧憬的人间伊甸园。

《白孔雀》是一部浪漫加写实的传统小说,作品以哈代“威塞克斯小说”的手法展示了一幅旧英国农村生活恬静而优美的风俗画,其叙述语言甚至比哈代更优美。