-

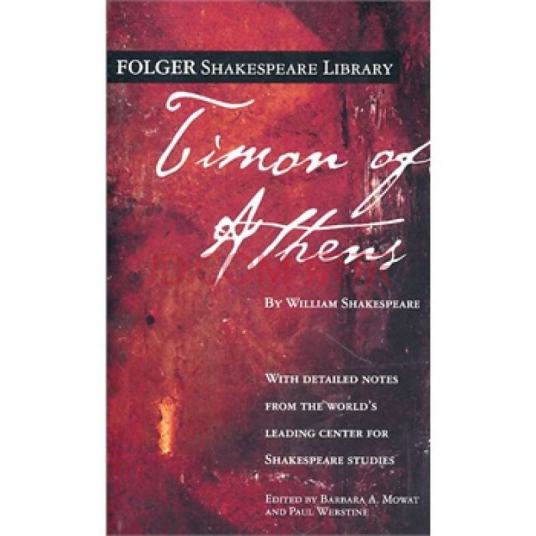

雅典的泰门 编辑

《雅典的泰门》是英国剧作家威廉·莎士比亚创作的最后一部悲剧,大约创作于1607-1608年。剧情讲述了雅典贵族泰门生性豪爽、乐善好施,于是许多人乘机前来骗取钱财,后来导致其倾家荡产,“朋友们”纷纷离他而去,最后在绝望中孤独死去的悲剧。

剧本揭露了金钱的统治作用和拜金主义的种种罪恶。当主人公泰门有钱的时候,那些达官贵人像苍蝇叮血一样围着他转。当他破产之后,他们一个也不理睬他。面对残酷的现实,泰门终于醒悟过来,明白了他们从来也没爱过他,他们爱的只是他的金钱。

雅典富有的贵族泰门慷慨好施,在他的周围聚集了一群阿谀奉承的“朋友”,无论市井小民还是达官显贵都愿意成为他的随从和食客,伺机骗取他的钱财。泰门很快倾家荡产,负债累累。而那些受惠于他的“朋友们”马上与他断绝了来往,债主们却无情地逼他还债。泰门发现同胞们的忘恩负义和贪婪后,变得日益愤世嫉俗。他决定再举行一次宴会,邀请了过去的常客和社会名流。这些人误以为泰门原来是装穷来考验他们的忠诚,蜂拥而至,虚情假意地向泰门嘘寒问暖。泰门揭开盖子,把盘子里的热水泼在客人的脸上和身上,把他们痛骂了一顿。从此,泰门离开了他再也不能忍受的城市,躲进荒凉的洞穴,以树根充饥,过起野兽般的生活。有一天他在挖树根时发现了一堆金子,他把金子发给过路的乞丐、妓女和窃贼。在他看来,虚伪的“朋友”比窃贼更坏,他恶毒地诅咒人类和黄金,最后在绝望中孤独地死去。

16、17世纪之交,英国当时正值封建主义逐渐崩溃、资本主义日益兴起的时期。一方面,旧的封建剥削制度依然存在,另一方面,新的资本主义原始积累正在猛烈进行。詹姆斯一世上台后,较之他的前任伊丽莎白女皇更为反动腐朽,人民处于贵族和资产阶级两大社会势力的重压之下,贫穷颠沛,痛苦不堪。残酷的经济剥削和政治压迫,激起了农民起义和饥民暴动。与此同时,利己主义的冰水渗透到了社会生活的各个领域,资产阶级、新贵族同王室之间的斗争也日益公开化。阶级斗争的严重形势,深刻地影响着莎士比亚的创作,时代的脉搏,在他的剧本的人物身上激烈地跳动。

《雅典的泰门》约写于1607年,初版是1623年的对开本。剧中的素材来自三个方面:一是普鲁塔克的关于马克·安东尼的生平的记载,二是希腊语讽刺散文家鲁齐阿努斯的《诸神的对话》,三是一个无名氏写的名为《泰门》的剧本。

泰门

悲剧主人公泰门的思想感情是与他生活的那个社会格格不入的。当时社会奉行的是唯利是图、尔虞我诈的道德伦理,人与人之间的关系已被金钱所取代,金钱成了主人公命运的寒暑表。个人利己主义私欲高度膨胀,这同泰门对人类友好、和谐生活的理想社会之间产生了尖锐的冲突,注定了泰门的性格悲剧。

泰门拥有豪富的家财。他或宴请宾朋,或替人还债,或送人珠宝马匹,慷慨仁慈,乐善好施,不管什么人总能在他那里有求必应、满载而归。虽身为豪门贵族,但他并不贪图富贵,在他心目中最神圣的东西就是兄弟般的友谊和诚挚的感情。他替朋友文提狄斯还债,还替自己的仆人路西律斯出钱娶有钱人家的女儿,为的是君子成人之美,使身居奴才地位的路西律斯终于如愿以偿地实现了爱情的理想。

艾帕曼斯特

艾帕曼斯特出身低微,从来没有也永远不可能步入上流社会从而诅咒着上流社会的一切。就像乞丐天生就憎恨一切为富不仁的阔人一样,即使一个阔人给了乞丐不少的施舍,那乞丐表面上道谢不已,但其内心必定对阔人依然痛恨不已。可是他更多的是依靠阔人而活。艾帕曼特斯其实也不过是一个乞丐加无赖而已,他与乞丐的区别除了有个“哲学家”的美称之外,唯一的不同就是在接受别人的施舍的时候,不愿作出一种感恩戴德的假象来表示自己意愿的实现,敢于当面揭开上流社会中人表面上的伪装。说他是个无赖,似乎也并不算过分。他嘴上说要泰门撵他走的话,行为上却又当上了“做一个旁观者”的角色。当泰门吩咐后他备酒食时,他口口声声说:“我不要吃你的肉食,他会噎住我的喉咙。”事实上却毫不推却泰门的安排,而且,在吃着泰门为他准备的酒食的同时,还不忘用“好,吃吧!有钱的人犯了罪,我只好嚼嚼菜根”之类的话来掩盖自己到泰门家的真正目的—吃肉喝酒,利用泰门的仁慈慷慨以饱自己口福。

主题思想

当千金散去之后,泰门顿失往日的气派和尊严,可笑又可悲的是泰门并未因此放弃幻想,认为贫困也许是一种幸运。他坚信他有这许多朋友,不怕穷。然而他得到的却是昔日朋友的翻脸无情、反唇相讥、恩将仇报。友谊转瞬即变,朋友变为路人,他们乘人之危、落井下石、蜂拥而至、讨债逼债,置泰门于绝路,完全忘记了过去在泰门酒桌上大吃大喝的情景和在泰门门下得到的丰厚赏赐。这就是散发着浓烈的酒肉气味的朋友,这就是镀着一层金子光泽的友谊。严酷的现实使泰门陷入了极端痛苦的感情之中,这是一种清醒的意识到道德与行动、理想与现实尖锐对立的痛苦。心性不成熟的泰门没有过多的思考就开始了行动反击,像个幼稚的孩童用“设宴”请客的办法,特设了一桌非同寻常的白开水“宴席”,待旧日的朋友来“赴宴”时,把大碗的温水泼在这群狼心狗肺者的嘴脸上,咒骂他们泯灭了人性的良知,然后,用碗碟将他们打跑,以此来羞辱、惩罚那些不义之徒。这样做虽然痛快淋漓以抒心中之怨,但却只是逞一时之勇。

泰门没能意识到在阶级社会中是没有抽象、单纯的道德的,而只有阶级道德。泰门只爱听奉承话,不愿采纳忠言。这种性格弱点一直伴随着他。不如意的现实必然导致悲观、厌世。直到他在海滨附近树林里生活时,弗莱维斯又真诚的表示不管在任何情况下都要衷心为他效劳时,他还怀疑管家的“好心是不是别有用意,像那些富人们送礼一样,希望得到二十倍的利息?”泰门的这种想法是有根据的,但却犯了形而上的毛病,把复杂的社会现象看作抽象的人类通病,从一个极端走向了另一个极端。正如艾帕曼特斯所说:泰门“只知道人生中的两个极端,不曾度过中庸的生活。”泰门的性格弱点使得他对忧患意识的认识停留在表层,将对人类社会的忧患缩小到整个雅典。最终,绝望的泰门只好离群索居。经过一番极端的内心痛苦之后,怀着愤懑和厌世的情绪死于海滨的洞穴里,幻想从虚无中寻找精神归宿。

《雅典的泰门》既对毁灭人类个性的金钱势力和封建反动统治发出了愤怒的抗议,又对人文主义的理想和情操进行了热情的颂扬,虽然由于理想和现实之间的距离不可弥合而给剧本带来了悲愤沉郁的色调,但对黑暗现实揭露批判的力量仍然是强烈的,在反对封建主义的腐朽和资本主义原始积累的贪婪的斗争中,自然能够发挥一定的作用。

《雅典的泰门》的锋芒所向不仅仅停留在对人性的批评上,还在特定的历史空间对人性形成的原因作了分析,泰门是雅典的泰门,这是人物所处的历史背景和社会环境。环境对人和人类文化的影响是巨大的,爱琴海孕育了海洋文明,所以希腊人喜欢冒险、远征。我国黄河流域产生的是农耕文明,所以中国人喜欢定居的生活。作者安排古希腊城邦分治的雅典作为背景,是出于多方面的考虑的。它首先寄寓了作者乃至许多提倡文艺复兴的资产阶级的理想,经历了中世纪对人禁锢的黑暗时期后,进入了文艺复兴时期,它要复兴的是古希腊文化,古希腊文化中人所具有的自由奔放、独立不羁、狂欢取乐、享受人生的个体本位意识是文艺复兴所提倡与追求的。其次,古希腊文化中对人的一种理性看待正是作者所要表达的主题;还有作者可以借助古希腊文化的精髓加深作品的内涵和为主题服务,作品中就引用了不少古希腊神话传说。

艺术特色

威廉·莎士比亚的著作是以情节的生动和曲折著称于世的。就剧情发展的线索而言,在一个剧本中,常常有两条或两条以上的情节线索,主要线索统辖全剧,其他线索为加深和丰富剧本的主题服务。悲剧《雅典的泰门》也具有这个特色。剧作家以泰门由一个家资富有的贵族受人阿谀奉承, 到倾家荡产的欠债户而遭人白眼冷遇,卒至愤世而亡为剧情的主线,沉痛而愤慨地控诉了金钱对人的腐蚀作用,批判了为利己主义所侵蚀的世界敌视人类社会进步要求的罪恶。与此同时,又以艾西巴第斯将军为雅典的爱国之士请求宽恕,而遭到元老们的无礼拒绝和迫害,以及随后兴兵除恶的壮行义举为副线,对主线所体现的思想内容作了很好的补充:利己主义的冰水已渗透到黑暗现实生活的各个领域,封建统治阶级的倒行逆施,不仅给人民造成了深重的灾难,而且也势必给他们自己带来严重的恶果;符合历史进步要求的思想感情虽然一时遭到了摧残,但他终归压抑不住,总是要激励人们以积极的行动来干预生活,促进新生活的到来。这样,就不仅加深了主题思想的意义,而且使悲剧充溢着战斗力量和乐观主义精神。

莎士比亚的剧本打破了古希腊罗马悲剧与喜剧的严格界限,常常在悲剧中插入喜剧的因素,使剧情生动活泼,气氛张弛相间,有着强烈的艺术感染力。《雅典的泰门》在这一方面显得尤为突出。其中从人物的配备,剧情的安排,到语言的运用,都体现了悲剧因素和喜剧因素交织在一起的特色。如果说,在第一幕第二场中悲剧因素和喜剧因素相揉并重的话,那么,第三幕的第一、二、三、六场则都是出色的喜剧场面了。而第二幕的第二场却始终充满着沉郁的悲剧气氛。其他各场也都随着剧情的需要而相应地增减悲剧和喜剧的因素。彼此相衬,互为对照,形成一种深沉庄严和尖锐讽刺相结合的基调,而且随着剧情发展的需要相应地改变二者的比重,使人们从不同的侧面,获得丰富多彩的艺术享受。

悲剧《雅典的泰门》的开头和结尾都很有特色。开头具有象征性,结尾包含着极为丰富深刻的思想内容。戏剧一开幕,莎士比亚就借诗人对自己作品的“解释”,把悲剧的基本情节和主题浓缩地写了出来,让读者和观众对剧中将要发生的故事有了一个思想准备和预感,并由此而引起人们对主人公命运的关注。这种开门见山,起势不凡,利用次要人物的闲聊,自然就造成适合戏剧冲突开展的特定氛围,为主要人物的登场作好铺垫的描写方法,在莎士比亚的剧作中常常表现出了惟妙惟肖的构戏法的艺术魅力。悲剧《雅典的泰门》以艾西巴第斯宣读表现泰门厌世思想的墓志铭、发表颂扬泰门的优秀品德和对生活抱积极态度的讲话作为结尾。其中既倾注了莎士比亚对悲剧主人公泰门的全部同情,又体现了莎士比亚的政治观、人生观,内容丰富,含意深刻,悲沉而乐观,不但能唤醒人们回味全剧,而且能引起人们向往未来,确实是剧作家匠心独运的结晶。

德国思想家、哲学家卡尔·马克思:在《雅典的泰门》中,莎士比亚揭示了金钱的两个本质。金钱是可见之神,可使人性逆转,天性悖然,可使天下大乱,万物违和,兄弟阋墙,金钱是人尽可夫的娼妓,也是使全天下勾搭成奸的掮客, 简言之,我们崇拜金钱.金钱却扭曲我们的价值观,把世间一切关系转换成了商业交易。

中国作家梁实秋《雅典的泰门》中文译文前言:剧本本身有很多不协和和不够标准的地方,没有充分的人物描写,缺乏内心矛盾冲突的描写。

众多评论家认为《雅典的泰门》与威廉·莎士比亚的另外四大悲剧《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《麦克白》和《李尔王》相比较逊色甚远,其原因可能归结于以下几点:《雅典的泰门》是一部莎士比亚和另一剧作家合作的剧本;在第一对折本中,因《脱爱勒斯与克莱西达》暂时未能找到该文本,而临时让《雅典的泰门》替换上;《雅典的泰门》是一部没有最终完成的作品;《雅典的泰门》在诗人生前并没有上演过。

但是也不乏众多对泰门持肯定评价的评论家,莎剧评论家哈罗德·布鲁姆指出:《雅典的泰门》一直影响至深,赫兹理特和斯温彭高度评价该剧,到了威尔森、莱特那里更是达到赞誉《雅典的泰门》的顶峰。声称《雅典的泰门》是莎剧中最伟大的悲剧。不过布鲁姆认为莱特有对《雅典的泰门》偏爱过头之嫌。

中文译本

出版时间 | 译者 | 名称 | 出版社 | 页数 |

|---|---|---|---|---|

1977.12 | 雅典的泰门 | 人民文学出版社 | 98 | |

1984.01 | 雅典的泰门 | 上海人民美术出版社 | 164 | |

2002 | 朱生豪 | 雅典的泰门 | ||

2003.11 | 王丽莉注释 | 雅典的泰门 | 187 | |

2005.09 | 朱生豪 | 裘力斯·凯撒 雅典的泰门 | 313 | |

2008.05 | 朱生豪,范锐 | 阅读莎士比亚喜剧经典 雅典的泰门 | 208 | |

2010.10 | 朱生豪,范锐 | 雅典的泰门 | 大众文艺出版社 | 149 |

2014.01 | 朱生豪 | 黄金梦(今译为《雅典的泰门》) | 中国青年出版社 | 128 |

2014.10 | 雅典的泰门 理查二世 | 万卷出版公司 | 184 |