-

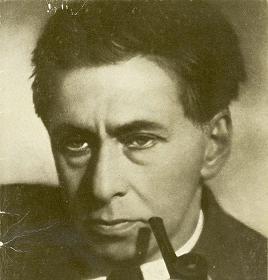

伊利亚·爱伦堡 编辑

伊利亚·爱伦堡(1891—1967),全名伊里亚·格里戈里耶维奇·爱伦堡,苏联犹太人作家。

1891年1月14日,爱伦堡出生在沙俄统治下的乌克兰基辅。青年时参加布尔什维克革命,在流亡巴黎期间开始文学生涯。曾长期作为记者派驻国外,卫国战争中发表了不少反法西斯的政论。曾先后两次获得斯大林奖金。

1954年发表中篇小说《解冻》,开创了解冻文学的潮流。1960年—1964年发表《人·岁月·生活》,是最早公开批评斯大林的作品,被誉为苏联 “解冻文学”的开山巨作和“欧洲的文艺史诗”。

1967年8月31日,爱伦堡在莫斯科病逝。

中文名:伊利亚·爱伦堡

外文名:Илья́Григо́рьевичЭренбу́рг(俄文),IlyaGrigoryevichEhrenburg(英文)

国籍:苏联

出生日期:1891年1月14日

逝世日期:1967年8月31日

毕业院校:莫斯科第一中学

职业:记者、作家

出生地:乌克兰基辅

代表作品:《人·岁月·生活》

1905年,在莫斯科第一中学读书时,受俄国第一次资产阶级民主革命的影响,曾看了不少民粹派的小册子和马克思主义著作,积极参加学生罢课和群众集会,并于1906年加入社会民主工党的布尔什维克派(即后来的布尔什维克党)。

1908年1月,爱伦堡和第一中学另两位党员被沙皇政府的宪兵逮捕,后经家庭周旋保释出狱,离开莫斯科到了乌克兰的波尔塔瓦。同年12月他只身流亡法国巴黎,脱离了党组织,开始从事文艺活动。

1915—1917年间,爱伦堡受聘担任莫斯科《俄罗斯晨报》和彼得格勒《市场新闻》驻巴黎的战地采访员,于1916年出版诗集《前夜的歌》,同时经常到法、德前线进行实地采访,根据大量耳闻目睹的事实材料,写了许多有关西欧战争情况的通讯和报导文章(后来汇编成集于1920年出版,题名《战争的面目》)。

1917年2月,俄国爆发二月革命,结束了沙皇专制统治。当年7月,爱伦堡随同一批政治流亡者绕道英国和斯堪的那维亚半岛回国。十月革命胜利后,爱伦堡产生“新的希望”,曾在苏维埃政府的社会保障部、学龄前儿童教育处和剧场管理局等部门任职。

爱伦堡年事渐高后大部分时间住在莫斯科从事著述。在中篇小说《解冻》里,他较早集中揭示了苏联社会多方面严重存在的官僚主义等弊病,同时流露出感伤的情调,这部小说被西方评论界称为苏联文学中以暴露为主的“解冻”时期的开端。爱伦堡晚年最重要的著作,是六卷本的“回忆录”《人·岁月·生活》,书中对许多重要社会事件、生活现象和历史人物的评价往往流于片面,有的是很错误的。但对于作者而言,这是他对自己一生的总结,是比较客观的,真实的。书中关于冷战时期的描写极为立体,这是基于作者有在冷战期间在双方国家的生活经历。苏联其他人没有写过这样的回忆录,因为谁也没有他的那种阅历。在20世纪上半叶中,他接触了各式各样的人士,其中既有艺术家,作家,例如毕加索,马蒂斯,海明威,阿尼托尔斯泰,马雅可夫斯基,叶赛宁,也有很多社会活动家和政治人士,见证了20世纪上半叶的欧洲的几乎所有关键事件。爱伦堡把文学史上从未提到过的作家介绍给读者,并说出自己对他们的看法。回忆录的一个缺点是个别段落写得晦涩,这是因为20世纪60年代的苏联还有不少禁忌,很多重要人物尚未平反,很多重大决议还未废除,还有很多人没从个人迷信所造成的思维定势中摆脱出来。爱伦堡写了日常生活,但人们却从中感到强烈的时代气息。爱伦堡写出了20世纪30年代普通苏联人在专制、贫穷的国家里必然会产生的心态。爱伦堡认为发表回忆录便是同形形色色的斯大林分子和一切保守势力战斗。回忆录打开苏联读者的眼睛,引导他们反思不久前所发生的一切,非此社会无法获得新生。他突破苏联文学史的禁区,把俄罗斯的天才作家一一介绍给读者,并把西方文化名人引入苏联,扩大读者的视野。他对斯大林个人迷信的产生作了力所能及的反思。他记录了他所经历时代的国内外大事,尽量把真相告诉读者。他还写出苏联当局竭力遮掩的苏联日常生活。

风格

爱伦堡不喜欢斯大林,他认为战争初期苏联的失利是斯大林轻信苏德互不侵犯条约的结果,并对斯大林的个人迷信很早就反感。斯大林同样不喜欢爱伦堡,并认为爱伦堡是国际间谍。但斯大林不杀爱伦堡是因为他有用,他是苏联联系西方文化界的纽带,而且他政治色彩淡薄,处世超然物外,同斯大林的反对派没有瓜葛。也没有违背斯大林意志的表现。在1953年的“医生案件”中,斯大林炮制了一封诬蔑苏联犹太医生的《致〈真理报〉的公开信》,强迫苏联著名犹太学者、作家、作曲家签名。爱伦堡是苏联犹太作家,所以也让他签名。爱伦堡读过信后立即猜到斯大林的用心,绝非仅仅诬害几个无辜的犹太医生,而为采取更大的行动制造舆论。斯大林曾将里海沿岸的卡尔梅克人和克里木的鞑靼人从他们祖居地驱赶到西伯利亚和远东,现在轮到犹太人了。苏联所有犹太名人都在公开信上签了名,唯独爱伦堡一人抗命,他冒死上书斯大林,申述自己不签名的理由,并婉言劝阻斯大林不要把犹太人驱赶到西伯利亚或远东去。信发出后他便在家中等待逮捕,但没有反应,因为几天后斯大林便死了。

与果尔达·梅厄夫人

爱伦堡是犹太人,而这一点在斯大林时期并不是什么好事。果尔达·梅厄夫人当以色列第一任驻苏大使的时候,千方百计的想同苏联犹太人拉关系,爱伦堡在《真理报》上发表一篇文章,说苏联并不存在犹太问题,说红头发和拥有某种鼻型一定是犹太人是种荒谬的想法。梅厄夫人大怒,一心想教训一下爱伦堡,一天在招待会上碰上了,爱伦堡用俄语同梅厄夫人打招呼,梅厄夫人说道:“很抱歉,我不会俄语,请说英语好嘛。”爱伦堡一眼,冷冷说道:“我恨出生在俄国而说英语的犹太人。”把梅厄夫人气的满脸通红。她反击道:“我对不会说希伯来语甚至不会说意第绪语的犹太人感到遗憾。”爱伦堡听完扭头就走,两人不欢而散。梅厄夫人不死心,终于找到一个会说意第绪语的傻女人,莫洛托夫夫人艾薇,这位是个犹太人的女儿,两人谈得十分投机,梅厄夫人自认为打开了一扇通往苏联高官的窗户,可没想到这样把艾薇至于外国间谍的危险处境,被关进了监狱。直到斯大林死后才放出来 。