-

汤姆·索亚历险记 编辑

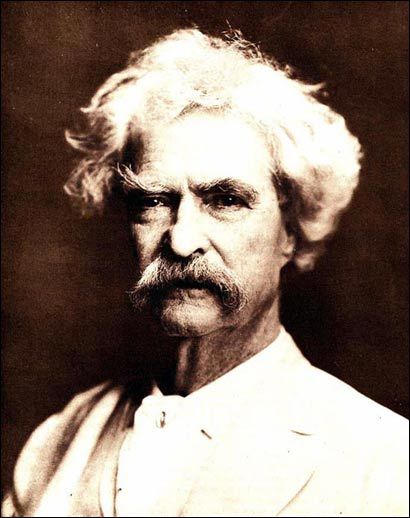

《汤姆·索亚历险记》(The Adventures of Tom Sawyer)是美国小说家马克·吐温1876年发表的长篇小说。

小说的故事发生在19世纪上半世纪美国密西西比河畔的一个普通小镇上。主人公汤姆·索亚天真活泼、敢于探险、追求自由,不堪忍受束缚个性、枯燥乏味的生活,幻想干一番英雄事业。

小说的时代在南北战争前,写的虽是圣彼得堡小镇,但该镇某种程度上可以说是当时美国社会的缩影。小说通过主人公的冒险经历,对美国虚伪庸俗的社会习俗、伪善的宗教仪式和刻板陈腐的学校教育进行了讽刺和批判,以欢快的笔调描写了少年儿童自由活泼的心灵。2020年4月,列入《教育部基础教育课程教材发展中心 中小学生阅读指导目录(2020年版)》。

汤姆幼年丧母,由姨妈收养。聪明顽皮的汤姆受不了姨妈和学校老师的管束,常常逃学闯祸。一天深夜,他与好朋友哈克贝利·费恩到墓地玩耍,无意中目睹了一起凶杀案的发生。因为害怕被凶手发现他们知道这件事,汤姆、哈克贝利带着另一个小伙伴一起逃到一座荒岛上做起了“海盗”,弄得家里人以为他们被淹死了,结果他们却出现在了自己的“葬礼”上。经过激烈的思想斗争,汤姆终于勇敢地站出来,指证了凶手。不久之后,在一次野餐活动中,他与他心爱的姑娘贝琪在一个岩洞里迷了路,整整三天三夜饥寒交迫,面临着死亡的威胁。后来终于成功脱险,和好友哈克一起找到了凶手埋藏的宝藏。

第1章 | 淘气大王汤姆·索亚 | 第19章 | 备受感动的波利姨妈 |

第2章 | 汤姆的刷墙小伎俩 | 第20章 | 为贝琪挺身而出 |

第3章 | 汤姆怦然心动了 | 第21章 | 校长金光闪闪的光头 |

第4章 | 主日学校大出风头 | 第22章 | 出麻疹的无聊生活 |

第5章 | 甲壳虫恶作剧 | 第23章 | 鼓起勇气出庭作证 |

第6章 | 汤姆和贝琪相识 | 第24章 | 担惊受怕的汤姆 |

第7章 | 伤心的贝琪 | 第25章 | 寻宝记 |

第8章 | 第26章 | 冤家路窄遇到杀人凶手 | |

第9章 | 午夜坟场惊魂 | 第27章 | |

第10章 | 发誓严守的秘密 | 第28章 | 夜潜旅店 |

第11章 | 被良心谴责的少年 | 第29章 | 窃听杀人计划 |

第12章 | 波利姨妈的“恐怖特效药” | 第30章 | 满城风雨的特大新闻 |

第13章 | 离家出走的三海盗 | 第31章 | 山洞迷路 |

第14章 | 自由自在海盗露营记 | 第32章 | 逃出生天 |

第15章 | 海盗汤姆偷听计划 | 第33章 | 被困死在山洞中的杀人凶手 |

第16章 | 起内讧的海盗们 | 第34章 | 成为大富翁 |

第17章 | 现身自己的葬礼 | 第35章 | 开始新的冒险吧! |

第18章 | 冷战的少男少女 |

马克·吐温就是在这个大历史背景下创作《汤姆·索亚历险记》的,因此具有深远的历史意义。他把自己的童年生活经历浓缩进了这部小说,但又注入了他自己的思想和时代缩影,使它脱离了一般庸俗的儿童回忆格调,让它充满了时代的活力。

汤姆·索亚

全名托马斯·索亚,本小说的主人公。他是个聪明爱动又调皮捣蛋的孩子,姨妈罚他星期六不能去玩而是刷墙,他却会忽悠别人说刷墙是件很好玩儿的事儿,让其他孩子抢着为他刷墙。汤姆骨子里具有冒险风格,他会约上小伙伴们去做海盗。汤姆也足智多谋,他和哈克一起破坏了杀人犯乔伊的阴谋,最终让坏人恶有恶报。

哈克贝利·费恩

圣彼得斯堡镇上公认的“野孩子”,他的父亲是个酒鬼,不会照顾哈克。但是哈克却心地纯良,他不受约束是一个自由自在的流浪儿;汤姆与他关系要好,把他当作知心朋友,后因救了道格拉斯寡妇一命而被寡妇收养。

波莉姨妈

《汤姆·索亚历险记》标志着马克·吐温的现实主义创作有了进一步的发展。这本书以欢快的笔墨描写了少年儿童自由活泼的心理,并以其与小市民庸俗保守的生活加以对照,突出了那种生活的枯燥与沉闷。汤姆淘气活泼,富于幻想有正义感,为了摆脱现实的种种束缚,充分享受自由的乐趣,打算外出去冒险。所有这一切都与资本主义的生活环境相抵触,为世俗的道德和教会的戒律所不容。总的来说,揭露美国地方生活的停滞庸俗及宗教的伪善是小说的主要思想内容。

汤姆绝不仅仅是一个逗人发笑的顽童,作为马克·吐温用来颠覆当时流行的说教式的儿童文学作品的一个角色,他首先反抗的就是大人社会的道德标准。比如,他蔑视大人眼中的好孩子。即便是他的种种恶作剧和冒险,如果细细追究起来,其实目的只有一个,就是渴望别人承认,要成为一个英雄。

这本书争议最大的是结尾。因为在故事最后,一直反抗大人世界的汤姆居然妥协了,被一直渴望逃离的所谓文明社会收编了,和大人站到了一起,不但自己成为了一个好市民,还把逃走的哈克贝利找了回来,规劝他做一个体面人,接受那个有钱寡妇的收养,不然连他汤姆自己都会被人瞧不起。这,显然大大削弱了作品的批判力量。然而,我们也可以换一个角度来看待汤姆的这种变化,这本书的原版编者约翰·C.葛伯就指出:“作品其实是对成长进程的一种嘲讽性的说明,因为汤姆最后更接近于圣彼得堡的成人,这些成人往好里说是虔诚而善感﹔往坏里说则遇事不能容忍,生性残酷。马克·吐温很可能是想提醒读者:人们在长大成人的过程中往往越来越看重社会习俗和社会的赞许与否,越来越丧失我们对个人自由的热爱。”

在作品中,读者可以看到汤姆内心桀骜不驯、行为顽皮乖张。但在公众面前,他有时却试图显得乖巧规矩。在主日学校的课堂上,他因为某些特质的欠缺或者是用心不足,在背诵《圣经》这个项目上远远地落后于其他所有孩童,但他却凭借物物交换的方式,得来了可资证明自身勤奋和聪明的小票,并在众人瞩目的情况下换来了奖品。这值得我们深思,为什么他痛恨读书和背诵,痛恨主日学校,却又愿意挖空心思,甚至不借舍弃自己的许多“宝贝”,只为换取那些只有通过他所痛恨的读书和背诵才能得到的小票,只为得到他所痛恨的主日学校颁发的奖品?汤姆真的只是为了得到那本作为奖品的《圣经》吗?显然不是。此时的奖品更多的是一个符号,一个代表了勤奋、聪明、耐心、虔诚、荣耀的符号,代表了社会规范的一种承认。当汤姆登台接受奖励,和代表了社会规范的法官和其它大人物一起时,这种承认在当时当地换来了人们的艳羡、其它男孩子咬牙切齿的嫉妒、汤姆热切要给他心仪的女孩展示的地位。他被社会规范定义为了高于其他孩童的孩童,得到了超过旁人的社会认同感,最大程度地满足了个人的虚荣心。他对社会规范的承认是他受到社会认可的前提条件,即使汤姆欺骗、玩弄社会规范,他也不能、也不愿背离社会规范。

马克·吐温在这部经典作品中,通过汤姆和其历险经历,展示了他对所处时代虚伪庸俗的社会规范的矛盾态度,一方面对其深恶痛绝,不吝辛辣讽刺,想要反抗摆脱,一方面对其无所不在的强大力量和重要性有着透彻深刻而又无可奈何的认识。作为一个作家,本人内心的矛盾和挣扎,不可避免地要反映到他的作品中去。

艺术特色

从写作方面看:小说情节紧凑,而且含义深刻。小说通过汤姆生活中一系列情节,批判了资产阶级儿童教育的清规戒律;小说的时代虽在南北战争前,写的虽是圣彼得斯堡小镇,但该小镇从某种程度上可以说是当时美国社会的缩影。小说运用了对比和夸张的手法,深刻讽刺了小市民的庸俗、保守、贪婪以及资产阶级道德和宗教的虚伪。小说的心理描写细致生动。

马克·吐温在《汤姆·索亚历险记》里对主日学校的描写无不充满了讽刺、嘲笑的意味。校长是一位道貌岸然的人,“他手里非拿着一本圣诗不可,就好象一个歌唱家开音乐会的时候,从台上走到前面去独唱,非把歌单拿在手里不可一样——虽然谁也不知道那是为什么:因为在台上受罪的那些人从来都不会用得上那本圣诗或者那张歌单。”校长的道貌岸然在他给汤姆发奖品——一本精美的《圣经》时被嘲讽到了最大程度。校长给汤姆发奖品时,心里很明白,要是这孩子能在他的大脑里储存着一丁点《圣经》里的知识的话也就让人心满意足了,所以,他根本没有资格领奖。但是,汤姆不知从哪里弄来的《圣经》背诵合格证——九张黄条儿,九张红条儿和十张蓝条儿——都一点不假, 票面部有效,无法推脱。这时,那些曾经拿背诵《圣经》的条子给汤姆以换取其出卖刷墙特权的孩子们猛然醒悟了过来,而给汤姆发奖的校长却还蒙在鼓里,眼睁睁地让这个肚子里没有一点儿《圣经》知识的汤姆得到了《圣经》背诵的最高荣誉。这真是一种尽情讽刺、嘲弄的“黑色幽默”。

对牧师的讽刺和嘲弄却另有一番风趣。当牧师把全世界各族人民团聚在一起的,作了一番伟大而动人的描述时说:“那时候,狮子和羔羊会在一起躺下,有一个孩子领着它们。”这时候,汤姆很愿意做那个孩子。汤姆做到了,但不是领着一起躺下的狮子和羔羊,而是狮子狗和它的“老虎钳甲虫”。狮子狗和“老虎钳甲虫”不能友好相处。当狮子狗和“老虎钳甲虫”一起躺下的时候,狮子狗因冒犯了“老虎钳甲虫”而被它狠狠地夹了一下。狮子狗痛得大叫起来,在教堂里的过道上狂奔乱窜,叫个不停,“它从圣坛前面横过讲堂,又顺着另外那条过道飞跑;以光的速度在它的轨迹上前进。最后这条痛得发狂的狮子狗越出了它的跑道,跳到它主人的怀抱里;他把它使劲往窗户外面扔出去,那阵痛苦的叫声很快就小了下来,终于在远处听不见了。”

当汤姆和哈克来到凄凉的墓地,躲藏在三棵大树后面的时候,他们目睹了一场凶杀案的发生。这场凶杀案形成了一个悬念,因为真正的杀人犯印第安人乔伊把杀人罪名推脱掉,放在了酒鬼莫夫·波特身上,而稀里糊涂的莫夫·波特竟真以为自己杀了人。这个悬念还为以后一系列的悬念埋下了伏笔。真正的杀人犯印第安人乔伊和被冤枉的莫夫·波特这时候在读者那里构成了一种张力,使他们产生了矛盾、神秘、期盼和不安的心理。在没有读到结果之前,他们会十分焦虑地使出浑身解数来给出一个令他们自身的伦理、道德感到满意的结果。

随着汤姆勇敢地指证印第安·乔伊为真正凶手,这个故事似乎了结了,读者的张力也似乎消解了;但是,印第安·乔伊的逃跑又在读者那里形成了新的悬念和张力。虽然后面的思念和张力经过了多次起伏后,以汤姆和哈克找到黄金而告结束,但作者最后又在读者心里埋下了一颗悬念的种子,那就是汤姆和哈克决定要去当强盗。这么起起伏伏、迭迭荡荡的悬念大大激发了读者的想像力、理解创造力和阅读兴趣,使他们的内在感官在心灵深处产生出一种游戏快乐和美的感受。

该书的姊妹篇是《哈克贝利·费恩历险记》。《汤姆·索亚历险记》被选入人教版小学六年级下册第二单元第7课 (只选入了梗概和精彩片段)、苏教版初中7年级上册课本和川教版小学语文四年级下册的32课。

2020年4月,列入《教育部基础教育课程教材发展中心 中小学生阅读指导目录(2020年版)》。