-

舍伍德·安德森 编辑

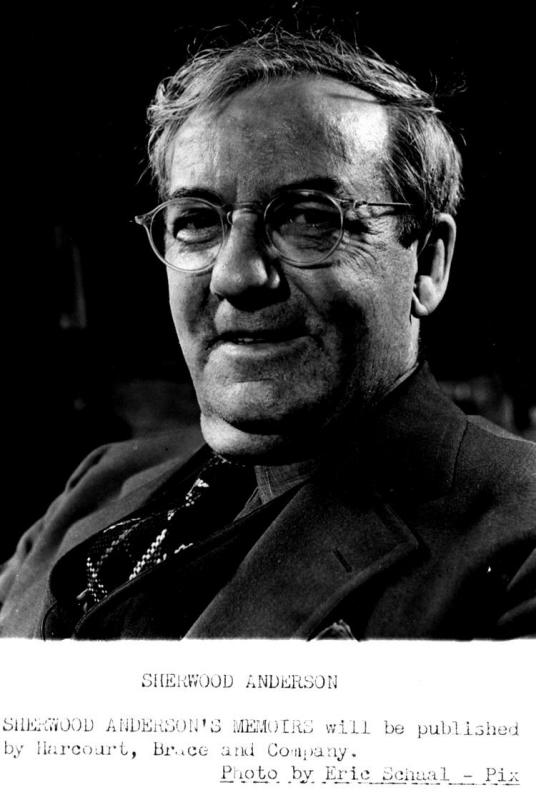

舍伍德·安德森(Sherwood Anderson,1876-1941),美国作家。

1876年9月13日,安德森出生在中西部俄亥俄州克莱德镇的一个贫寒家庭。为了帮助家里,安德森从小就干过各种各样的活,没有受过多少正规的学校教育。短暂的参军后,他开始下海经商。在过着生意兴隆的商人生活的同时,他也在悄悄地写小说。由于被生意中、个人生活中和艺术生活中的种种问题所困扰,在1912年的一天,他突然离家出走,决心用自己的笔过另一种更有意义的生活。到了芝加哥后,他加入了芝加哥的文人圈子。1916年,安德森发表了带有浓重自传体风格的小说《饶舌的麦克佛逊的儿子》(Windy McPherson's Son),从此一发而不可收拾。1919年《小城畸人》(Winesburg,Ohio)的发表使安德森获得成功,奠定了他在美国文学史上的地位。安德森其它的主要著作还有:1917年的《前进的人们》(Marching Men);1920年的《穷白人》(Poor White);1921年的短篇小说集《鸡蛋的胜利及其它》(The Triumph of the Egg and Other Stories);1923年的《多种婚姻》(Many Marriages)和短篇集《马与人》(Horses and Men);1925年《深色的笑声》(Dark Laughter);1933年他发表了他的最后一本重要短篇集《林中之死及其它》(Death in the Woods and Other Stories)。

1876年9月13日,舍伍德·安德森生于俄亥俄州克姆顿镇。父亲是个穷小贩,安德森从小就去卖报,打杂工,中小学读读停停。二十岁时,母亲病逝,家里更困难,他到芝加哥当临时工,业余抓紧自学。

1891年至1912年美国与西班牙战争时,他应征入伍,表现出色,回国后获奖学金,到威坦堡大学预科学习。后来,他结婚成家。自办小油漆厂,白天做生意,晚上写点诗。快到四十岁时,他离厂到芝加哥当作家。他曾写了几部长篇小说,反应平平。他便前往巴黎,接触欧洲文艺新潮,研读弗洛伊德和劳伦斯的作品,尤其是与女作家斯坦因接触,受益匪浅。

1916年,他以俄亥俄故乡为背景,写了一系列故事,在杂志上陆续刊载,后汇集出版,取名《小城畸人》(1919),获得文艺界的好评,奠定了小说家声誉。1921年,他又出版短篇小说集《鸡蛋的胜利》,再一次轰动文坛。随后,新作接连问世,如短篇小说集《马与人》(1923)、自传体小说《讲故事的人的故事》(1924)和《沥青:中西部的童年》(1926)以及短篇故事集《林中之死》(1933)。他也写长篇小说,但比较不成功。受欢迎的有:《穷白人》(1920)和《黑色的笑声》(1925)。晚年,安德森陷入感情危机,创作精力枯竭,没有力作问世。

1941年,他赴南美作亲善旅行,在告别宴会上误吞了牙签,手术中不幸去世。

安德森一生结过四次婚,生有三子一女。

中文名 | 英文名 | 发表年 | |

|---|---|---|---|

《饶舌的麦克佛逊的儿子》 | Windy McPherson's Son | 小说 | 1916年 |

《前进的人们》 | Marching Men | 1917年 | |

《小城畸人》 | winesburg,Ohio | 短篇小说集 | 1919年 |

《穷白人》 | Poor White | 1920年 | |

《鸡蛋的胜利及其它》 | The Triumph of the Egg and Other Stories | 短篇小说集 | 1921年 |

《多种婚姻》 | Many Marriages | 1923年 | |

《马与人》 | Horses and Men | 短篇集 | 1923年 |

《阴沉的笑声》 | Dark Laughter | 1925年 | |

《林中之死及其它》 | Death in the Woods and Other Stories | 短篇集 | 1933年 |

《我想知道为什么》 | I Want to Know Why | 1933年 |

作品主题

安德森认为工业化将对自然造成灾害,这主要体现在生态环境和心理因素两个方面。他认为工业化破坏了生态环境,也导致了手工业和小工厂的衰退,使以农业为生的农夫失去了生计而陷人贫穷。安德森感觉到机械化的冷酷与虚伪,看到工业化时代的物质至上对美国价值观的颠覆。安德森对于传统价值在工业化过程中被淹没的现象颇为关注。“每个人来到美国都想得到什么,都想变富,都想成功。”为了成功,人们不择手段,因为只有赚了钱才叫“成功”。为了成功,要“去赚钱!去偷!去撒谎!要出人头地!当现代上流社会的美国人!”安德森认为物质至上是现代社会的一个重要弊病。他认为物质至上正在毁掉美国:“我们所处的时代是工业化时代。机械对人生活的影响无处不在。机器塑造了人们的风俗习惯,左右人们的见解。机器深入到我们的心中、思想和灵魂里,把我们本身变得自动化。”安德森尖锐地看到机械化对美国人生活的负面影响,抓住了那个时代美国历史的特点。这些都反映在他的作品主题当中。

由于舍伍德·安德森出生在小镇,经历了美国从农业、手工业时代向工业文明的转折变化,其作品大多以小镇生活为背景,讲述小镇中普通阶层的故事。“舍伍德·安德森亲身经历了资本主义物质文明恶性膨胀的时代,经历了社会巨变时期的心理阵痛和断层。他对这一特殊历史时期美国民族的真实心理进行了深层次的描绘和剖析,发掘了一种孤独、困惑、仿徨的现代意识。”舍伍德·安德森的作品大多展示了小镇中的普通人在商品经济冲击下所产生的畸形心态。“作为美国现代主义小说的引路人,安德森清楚地意识到现代人的孤独和异化。他始终坚持探讨“爱的失落”这一主题,深入人物的内心世界,感受造成人性扭曲的深层次的原因。安德森也因此塑造了一群渴盼爱与自由却又疏于交流、为自我所隔离的“畸人”形象。”

他在作品中充分地描述了一个多世纪前美国社会迅速转型时期中,生活在中西部小城镇里的小人物们所遭遇的精神与肉体的双重困境。当社会从农业,手工业转变为工业社会时,小镇的居民们感到困惑,一方面,他们向往自由,渴望挣脱无形的精神枷锁,渴望逃离狭隘,令人厌倦的小城镇,向往逃离小镇后的生活;另一方面,在貌似逃离的状况下,他们却同时渴望有对旧环境的归属感,对自己骨子当中根深蒂固的传统思维有着难以割舍的羁绊,希望获得小镇群体的认同。这种内心的矛盾,使他们无法做出正确的选择,甚至无法做出选择。他们被周遭环境所压制的同时,他们也被自己的矛盾束缚得寸步难行。这种生存悖论也让他们成为小镇的“边缘人”。

艺术特色

叙述视角

叙述视角也可称作叙述聚焦,是叙述语言中对情节等进行展开的特殊角度。总体来看,叙述视角大致可分为全知视角、内视角、外视角。安德森喜欢采用内视角的叙述方式来讲述故事,这一点与他同时代的传统美国作家相比是一大突破。而且,安德森通常喜欢将儿童作为故事的主人公,利用儿童的眼睛来观察世界。安德森借助这一有限的儿童视角,即内视角让他站在一个新的角度和立场建构自己的艺术世界。通过这种新颖而又陌生化的叙述方式,作家主体还原到逼真的儿童心态和视界,重新体验了对世界的认识,在陌生化体验中重构了一个区别于承认理性的艺术世界。

此外,安德森在运用儿童视角这一特殊叙述手法的时候,还经常在儿童视角和成人视角以及过去时间和现在时间之间自由巧妙转换。安德森时而通过儿童天真、感性、无邪的眼光来展现某些碎片化、幼稚化的社会场景,从儿童的视角让读者获得一种独特的阅读体验,勾起读者儿时的回忆和感受,时而用成人视角来表现理性的、客观的世界。这两种叙述模式互相交织、巧妙转换,时间也在过去与现在之间灵活切换,这种复合的叙事模式被安德森入水无痕般杂揉在一起,极大地增强了文本世界的涵容量,也增强了小说的反思品格和文化意味。

情节设计

安德森小说并不追求复杂的情节,但是安德森在小说的情节构造方面有着开拓性的方式,形成了自己独特的风格,也因此带给了读者强烈陌生化的体验。在很长一段历史时期内,西方小说家包括美国小说家深受西方“统一结构”哲学观念的影响,在小说创作过程中都会有意无意地抓住情节完整这一重点,并在情节的生动性和奇异化上下功夫,并以此来吸引读者。然而,安德森在情节构造方面却并不热衷于繁复离奇的情节,他善于通过呈现生活中的“断片”来打动读者。所谓“断片”既可以是主人公内心灵光一现的某种思绪,也可以是小说人物内心突然而来又难以抹去的一种心情,或是生活中常见的某处场景,或是某种穿插小说始终的一个意象等等。

安德森在美国文学史上占有重要地位,因为他是第一个试图创立不同于欧洲文学传统的美国短篇小说形式的美国作家,他使文学地位不如长篇小说的短篇小说这一文学形式广受关注,且对美国的中长篇小说产生了深远影响;他是最早关注美国人内心世界,尤其是普通美国人的内心世界,并重视揭示美国人内心世界的美国作家。

安德森对海明威的影响是明显的。海明威在文学生涯之初采用了许多安德森的文学原则:摈弃维多利亚后期委婉、含混的风格,摈弃不遗余力地细致描写和对人物形象作过分细致的刻画,反对辞藻华丽的散文文风等;威廉·福克纳于1924年在新奥尔良遇到舍伍德·安德森时,他还仅仅创作过一些诗歌而已,还没有创作过小说,而安德森已经相当成功。安德森建议福克纳写自己熟习的生活,比如他的家乡,并且把福克纳的作品推荐给出版商。正是在安德森的影响下,福克纳后来创造出了诸如《八月之光》和《押沙龙,押沙龙》这些经典作品,并凭借《押沙龙,押沙龙》获得了1949年的诺贝尔文学奖。

“与同时代作家相比,安德森是唯一一位在后代作家作品留下其印记的小说家。这些作家的作品中都带有他的风格与见解。事实上,在后来的作家如海明威、福克纳、沃尔夫、斯坦贝克、卡德威尔、萨洛扬、亨利·米勒……的身上,都不同程度地能看到安德森的影子。而他们仅仅是其中的一些作家。”(安德森研究专家马尔科姆·考利评)

“安德森乃是唯一对我产生重要影响的美国作家”。(美国作家托马斯·沃尔夫评)

“现代美国文学的语言在很大程度上应该归功于舍伍德·安德森的创新,没有他我们也许现在还在亦步亦趋地模仿欧洲文人别扭的贵族语言风格。”(美国作家海明威《非洲的青山》评)

“安德森是我们这一代美国作家的前辈,其作品所形成的美国写作传统值得我们保持。他始终未得到过公正的评价。”(美国作家福克纳评)