-

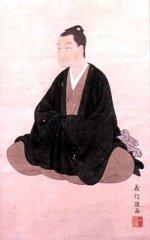

本居宣长 编辑

本居宣长(Motoori Norinaga, もとおりのりなが,1730—1801),日本江户时期的国学四大名人之一(荷田春满、贺茂真渊、平田笃胤),又号芝兰、舜庵。是日本复古国学的集大成者,早年上京都学习儒学、医学。回乡后边行医为业,边研究国学。长期钻研《源氏物语》、《古事记》等日本古典作品。其古典的研究运用实证的方法,努力按照古典记载的原貌,排除儒家和佛家的解释和影响,探求“古道”。提倡日本民族固有的情感“物哀”为日本国学的发展和神道的复兴确立了思想理论基础。其门下学者辈出,后刊有《本居宣长全集》1l卷。

本居宣长把产灵神和天照大神视为最高神从而否定了天御中主神和国常立神作为最高神的资格,理由:后二者只是最初神而不是最高神。主张世界万事万物均可分为“显事”和“幽事”,前者由天照大御神的子孙统治,后者由大国主命主宰。他说:“盖人世事皆由于神的安排,就显事而言,亦不出幽事以外”。他认为“神道之安人心就在于人死亡后,不论善人恶人统统进入冥府,即要到阴冷的黄泉国去受罪。日本是天照大神的本国,天照大神即太阳,“世界万国之中最优秀的国,那可以说是祖国的国”。

本居宣长所处的历史大背景,是 17~19 世纪日本学界风行的“古道学”思潮,它是日本在隋唐时期大量吸收中国文化、德川氏锁国政策施行后日本民族精神重建的反映。复古学思潮的发端与文艺复兴类似,均为对本民族经典古籍的总结与再阐释,但民族主义的复古学者们在整理古籍时因时生义地添加了自己的思想。本居宣长的老师贺茂真渊,确立了通过考据“完全摆脱中国思想”的治学目标,一直为后世的复古追随者们效法。

他出身于商业资本重要中心之一的伊势松坂的町人家庭。在其文学研究中,他把对于封建意识形态,特别是对于儒教的道学的批判向前推进了一步。其次,在其语言学研究中,给作为古典学的国学开辟了新的生面。但同时,由于他崇拜古典,作为创世纪式神话的信奉者,他的神学观念达到了荒谬的地步,他把国学中合理的成分加以歪曲而塞进了这种观念之中。一句话,国学的优点和缺点,在他身上都最明确地表现出来了。在他的世界观中最具特点的,是他的文学——歌学论中的“事物的幽情”说和复古神道,他已经不是奈良时代文学的赞美者,而是更为成熟的平安朝文学的赞美者,从而把文学——歌学的本质同伦理学区别开来,作为评价文学的尺度,以“幽情”的观念代替了善恶的观念。这亦是在他的世界观中最具特点的文学歌学论。他在《源氏物语》中看到了独立于道德之外的文学的深刻的本质。在他看来,文学既不是“为了教人”,也不是以“雄壮”与否为价值尺度的。他认为,文学是根据事物所触发之幽情,不管好事坏事,只按内心所感而挥发出来的艺术。说这是不合乎道的事,那是不应该有的事而在心中加以选择取舍,并非文学的本意。大凡谏止不善,乃属治国教人之道,所以不正当的恋爱等等,当然是应该深戒的。然而,文学与教人之道无关,是以事物的幽情为主的另一种道,所以无论在什么情况下,也要抛开事情的善恶,不应加以可否。虽说如此,并不是把不好的行为说成是好事,只是说写出来的文学要有幽情才算最好。一切物语文等都要按照这个意思好好玩味,来理解其中的情趣。所以“专写大丈夫雄壮的心情,认为男女的爱情柔媚可耻而不说”,“这都是粉饰表面,不是人的真心”,因此决不能给人以感动(幽情),作为文学,这是不可取的。这样,单就承认艺术的独立价值,排斥了道学对艺术的评价这一点来说,本居宣长所尊重的是平安朝的文学而不是奈良朝的文学,所选择的是“弱女风格”而不是“丈夫风格”。他的这种主张,不外是针对以儒、佛的“慧黠”矫正人情的封建道学,来肯定“直雅”之心,肯定人类的“真实心情”的权利。这样的艺术论,就他来说,是同古代日本在没有“恶神作乱”时就“直情径行,即得中正而道自备”或者“人欲即天理”那种自然主义的伦理说——快乐说结合在一起的。“天地自然”之道的主张,在这里明确地达到了对于人类的自然和自然欲求的率直的肯定。这种文学论,也可以说是把近松、西鹤等俳人在创作中,在相当程度上,早已实践了的事情加以理论化的。