-

李陀 编辑

李陀,原名孟克勤,达斡尔族,内蒙莫力达瓦旗人。1958年毕业于北京第101中学高中。历任北京重型机械厂工人,北京作家协会专业作家,《北京文学》副主编。1979年加入中国作家协会。著有短篇小说《自由落体》《七奶奶》《重担》《光明在前》《带五线谱的花环》《不眠的春夜》《雪花静静地飘》,评剧剧本《红凤》等。短篇小说《愿你听到这支歌》获全国首届优秀短篇小说奖,电影文学剧本《李四光》《沙鸥》(合作,已拍摄发行)分别获1979年、1981年文化部优秀电影奖。

1985年以后形成的新批评家群体,他们的权威性来自文学发展的创新诉求。在打破文化专制主义的问题上,官方批评家总是顾虑重重。而新批评家想的就是文学本身。可以说,“纯文学”潮流并不是作家创造的,而是新批评家创造的,至少是批评家和作家共同创造的。当时的情况,首先是作家走在前面,而批评家则把大旗树起来。

1980年代初,官方批评家,如冯牧、雷达都是伤痕文学的支持者、宣传者,可我们都很怀疑,觉得伤痕文学不是我们期待的文学。然而我们的期待也很模糊。汪曾祺的《受戒》之后,何立伟、阿城陆续出了一些探索性的作品,但他们没有构成潮流。从今天的角度,可以把他们看成“寻根文学”的先头部队。

等到王安忆的《小鲍庄》、韩少功的《爸爸爸》、莫言的《红高粱》面世,所有的文学批评家都面临着一个巨大挑战。也正是这些作品,造成了当时批评界最严重的分化。

如何看待虚构的历史?如何看待跟社会主义革命无关的小说?官方批评家有点乱了,不少人甚至一下子就丧失了批评能力。这时候,年轻一代批评家站出来了。比如季红真,对阿城作品的诠释是“文明与愚昧的冲突”。今天看来,那种诠释很成问题,但当时震动很大,因为她根本不提社会主义、改革开放,大家都觉得非常新鲜。年轻批评家,像吴亮、蔡翔、程德培,黄子平等人,立刻得到了广泛认同,堪称一夜成名。

1980年代,由于精神生活长期匮乏,所以全民都热爱文学。因此,即使是很小的刊物,只要是关于文学批评的,也会很快就被注意。比如孙绍振的《新的美学崛起》,发在一个“很偏远”的杂志上,但当时很轰动,官方批评家都围剿他。全世界都一样,作家一般都假装不在乎批评。1980年代,有作家甚至说,文学批评只不过是长在文学这棵树上的蘑菇。但作家都偷偷看批评;不但看,批评还能对他们产生实质性的影响。

1990年代,惟一的作用就是促销.1990年代,新潮批评家群体很快就消失了。年轻的职业批评家,要么到学院去了,要么改行做别的。进入大学的那部分批评家,成了学术机制里的一部分。文学批评应该面对普通读者,学术研究应该面向学术界,完全是两回事。

张颐武等学者,习惯于把学术名词搬到报纸上,搞得谁也看不懂,而一些人却觉得很深奥。1990年代初,此风盛极一时。

文学批评领域率先实现“市场化”的群体,是1980年代的一些官方批评家。他们的批评与出版、销售合成一体,很快就被“收编”进了商家宣传这个炒作体制当中。

商业大潮中,期刊也没法不“湿鞋”。大概只有《读书》至今还没有拿钱买版面的事情。

1990年代,记者、编辑中诞生了一个很大的批评群体,这个群体也很快就与商业机制融为一体了。那种批评无所谓方法,没任何节制,毫无标准地吹捧作品。这样一来,像以前那样对文学创作起着关注、监督、反省作用的批评家队伍就不复存在了。

1990年代以后,“70后”、“80后”、“个人写作”,看似火爆。不过在我看来,那不过是一些批评家滥用命名权而已。滥用命名权,也是1990年代以后批评家权威性丧失的一个注解。所以,在1990年代,文学批评没什么作用,惟一的作用就是促销。

作为文学批评家,李陀算得上成就斐然,与此同时,也招来了不少的质疑和反对的声音。对于这一点,他并没有太过激烈的反应。他提出的“小人时代的文学”在网上招致骂声一片,他仍然告诉记者,至今还是有着同样的观点。

他说,他很欢迎大家对他的观点提出质疑,和他进行讨论,只要提出了问题,就能够通过探讨取得收获。

李陀在《读书》上号召广大作家,为工农写作,替群众代言。他说:“那些没有笔杆子的下岗工人、民工、还在穷困中挣扎的农民,他们怎么办?他们的感情、思考、喜怒哀乐、他们的‘显意识’和‘潜意识’,怎么来表达?”他认为,如今的文学可以称作“小人时代的文学”,特征之一是“文学的内容越来越琐碎”,很少有作家再去关注底层的生存状态和需求。

针对网上不少人支持的“小人时代的文学正说明了每个人都能发出自己的声音,没有人需要代言,是一种文学的进步”这种观点,李陀认为,持这种意见的人只是站在自己的立场,而没有考虑到真正的最底层的人的需求。

“他们说,网络发达了,每个人都可以发出自己的声音,我倒要问问,那些没钱买电脑的人呢?那些没钱上网吧的人呢?人们怎么倾听得到他们的声音?”李陀坚持认为,作家不能太过“小资”,要有社会责任感。或许,这就是他长期坚持的“知识分子要用‘文学的方式’参与社会生活”这种观点的表现吧。

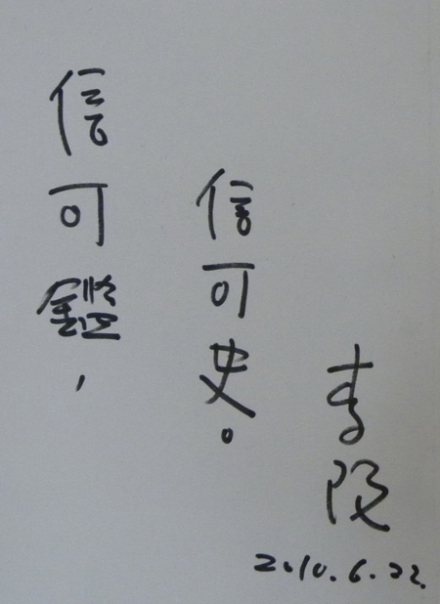

不久前,李陀的台湾同行南方朔告诉记者,写评论是他的谋生手段而非兴趣所在。记者把这个问题抛在李陀面前的时候,李陀的表情显得有些凝重。他说,自己不是个聪明人,不可能同时做很多事情——“今后,我就只做一件事情,那就是搞文学批评。”

陈建功:当时不管是一个地区也好,一个国家也好,有一两个核心的批评家真是太重要了。在我们这个文化圈子中主要有李陀、郑万隆、阿城、张承志、还有后来的李欧梵、聂华苓等人形成了一个很好的文学氛围。李陀读书多,视野开阔,对文学理解时有创见。当时因为李陀的存在,很多作家都到他家聚会,也因为他的存在,联系了内地作家和海外作家。因为李陀,我认识了李欧梵,聂华苓等。李陀经常提出一些创作上的见解,对于我们的创作很有启发,比如他提出关于各式各样的小说的观点,肯定了高行健的《现代小说技巧初探》。他的许多发现不是死的,而是活的。比如说阿城的《棋王》就是在我们的饭桌上讲述的故事,后来催促他写出来的。郑万隆的《老棒子酒馆》当时也是引起我们广泛的讨论。还有张承志从西北带回来的幻灯片,也就是从那个时候他开始酝酿《心灵史》。还有那个时候我写《前科》,经常从刘家窑跑到东四那边郑万隆的家,连夜给他讲我的构思,然后骑车回来接着写。谈到半夜很兴奋的时候,我和郑万隆、李陀三个人到天安门广场溜达,坐在马路边上谈文学,有时候饿了就到旁边的西瓜摊买西瓜来吃。当时就是这样一种状态。因为李陀的存在,后来和李欧梵、聂华苓、蒋熏等人也经常交流文学创作体会。在我们的交流中,经常会有一些激烈的话题,比如李陀经常会训斥一些作家文体上缺乏自觉等等,李陀是性情中人,愤怒露于言表。李陀会敏锐地发现作家中产生新的因素,在他的推荐下,成就了很多作家。李陀的言论同时也给予我们很多的帮助,提高了我们的境界和思想。李陀的视野不仅仅局限于文学方面,他在影视方面也多有创见,支持过不少艺术家的文艺活动。在李陀的影响下,我们也接触到各种艺术门类,这些艺术门类的相互融合,大大拓宽了我们的视野,提高了我们的艺术鉴赏能力。