-

政和县 编辑

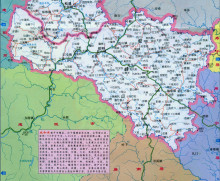

政和县(古属建宁府政和县)中国福建省南平市辖县,位于福建省北部,与浙江省南部相邻,北纬27°03′-27°32′,东经 118°33′-119°17′。境内东西最大距离72千米,南北最大距离46千米。全县土地面积1744.24平方千米。通行闽北方言建瓯话。政建、小浦、安嵩公路过境。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,政和县常住人口为179413人。

1936年中国工农红军闽东、闽北独立师洞宫山会师处、唐代黄巢屯兵处黄念山、明朝银矿矿工起义旧址锦屏等纪念地,古迹有佛子岩、宝岩。

2020年,政和县完成地区生产总值98.3亿元。

2020年4月,达到脱贫退出条件,退出省级扶贫开发工作重点县。

中文名:政和县

别名:熊城

行政区划代码:350725

行政区类别:县

所属地区:中国华东

地理位置:福建北部南平市

面积:1744.24km²

政府驻地:熊山街道解放街2号

电话区号:0599

邮政编码:353600

气候条件:亚热带季风气候

人口数量:179413人(截至2020年11月1日零时常住人口)

著名景点:佛子岩、宝岩、唐黄巢屯兵处黄念山、明银矿矿工起义旧址锦屏

火车站:政和站

车牌代码:闽H

地区生产总值:98.3亿元(2020年)

政和县秦属闽中郡。西汉属会稽郡。东汉属侯官;建安十二年(207年),分属二县,现西部之东平、石屯、星溪、铁山、外屯属建安,东部之西、南二里属侯官。三国属吴。

晋太康三年(282年),西、南里属温麻县,其余部分属建安。

隋开皇九年(589年),西、南里之地属泉州(今福州),余地属建安。

唐开成元年(836年),西、南里之地为感德场,属福州;余地属建州。

五代,后梁贞明六年(920年)属威武军长乐郡,后唐长兴四年(933年)属长乐府宁德县,后晋天福六年(941年)划宁德县北部设置关隶镇,镇治设在西里(今镇前镇镇前村)天王寺北,属福州宁德县。

后晋开运二年(945年),南唐兵克建州,闽王王延政投降,福州属南唐。后汉乾祐元年(948年),福州守将李仁达叛南唐归吴越。宋太平兴国三年(978年)吴越归顺于宋。其间关隶镇均随福州变更其隶属关系。

政和县城

政和县城

宋咸平三年(1000年)升关隶镇为关隶县。划建宁军建安县东北部东平里、高宅里、长城里、东衢里、感化里并入关隶县,隶属建宁军。县治移到感化里东岸口黄熊山麓。

宋政和五年(1115年)改关隶县为政和县。

绍光三十二年(1162年)改建宁军为建宁府,政和县隶属建宁府。

元至元二十六年(1289年),改建宁府为建宁路,政和县隶属建宁路。

明洪武元年(1368年)复改建宁路为建宁府。政和县隶属建宁府。景泰六年(1455)划出政和县东部南里10都,北里11都、12都,东里13都、14都、15都归属寿宁县。

清朝政和县沿旧制,隶属建宁府。

民国元年(1912年)改建宁府为建安道,道署驻建安,政和县属建安道。民国十六年(1927年)废除道制,政和县直属福建省。民国二十三年(1934年)7月,福建省划分为10个行政督察区,政和县隶属第十行政督察区,区署驻浦城。民国二十四年(1935年)10月,全省改划为7个行政督察区,政和县隶属第三行政督察区,区署于民国二十七年(1938年)月由浦城移驻建阳。

中华人民共和国成立初期,福建省划分为8个专区2个市,政和县隶属第一专区,区署驻建瓯。1950年4月1日第一专区更名为建瓯专区。1950年9月,建瓯专区更名为建阳专区,政和县隶属建阳专区,区署驻建阳。1956年6月,改建阳专区为南平专区,政和县隶属南平专区,区署驻南平。1959年7月,政和县改隶福安专区,区署驻福安。1960年2月,政和县与松溪县合并为松政县,县府驻松溪,隶属福安专区,区署驻福安。1962年8月,松政县分立,恢复政和县建制,隶属福安专区,区署仍驻福安。1970年7月,政和县与松溪县再度合并为松政县,县革命委员会驻松溪,隶属建阳地区,1975年3月,松政县再次分县,恢复政和县建制,隶属建阳地区。1988年1月,建阳地区行政公署改名为南平地区行政公署,公署驻南平市,政和县隶属南平地区。

区划沿革

1949年5月23日政和县解放。同年9月全县设4个区10个街82个村。先后属建瓯专区与建阳专区。

1951年2月,增设第五区;全县设5个区3个街35个乡。

1952年5月,以第四区的外屯、湖屯、大岭、罗家地和第一、第二、第三区毗邻外屯的部分地区合并增设第六区,区署驻外屯村。

1954年4月,设6个区58个乡(镇)。1954年8月,以第二区下庄、杨源等乡增设第七区,区署驻下庄。

1955年3月,第二区署移驻杨源;全县设7区2镇78个乡。

1955年6月,撤销第六区。1956年3月,属南平专区。同年4月,撤销第一区、第七区。全县设4个区2个镇53个乡。

1958年4月,浙江省庆元县隆宫乡张天村划归政和县铁山区高林乡。

1958年6月,全县并乡设2个镇29个乡。

1958年9月,撤销区乡,建立人民公社(简称公社),全县设6个公社90个大队。

1959年7月始,改属福安专区。1960年2月,政和、松溪两县合并为松政县,县治驻松溪,原政和县境内增设政和镇,仍属福安专区。

1961年8月,恢复区级建制,原政和县境内设5个区1个公社。

1962年8月,撤销松政县,恢复政和县;熊山区改称城关区,政和镇改为城关公社,东平公社恢复为东平区。

1963年2月,增设城关区洋后公社、镇前区宝岩公社。

1965年1月,稻香公社改称东峰公社。1966年,全县设6个区39个公社128个大队。

1968年4月,撤区并社;至1969年2月,全县设8个公社76个大队。

1970年7月,政和、松溪两县再度合并为松政县,改属建阳地区;原政和县境内仍设8个公社。

1975年3月,撤销松政县,恢复政和县,辖8个公社105个大队。

1980年8月,恢复城关镇。1981年7月,城关镇更名为熊山镇。城关公社更名为星溪公社。

1984年9月,恢复乡镇,全县设1个镇8个乡。1986年7月,撤销东平乡,设立东平镇。

1989年1月,属南平地区。1993年9月,撤销铁山乡和镇前乡,设立铁山镇和镇前镇;1994年5月,撤销石屯乡设立石屯镇。1995年1月,属南平市。

1998年1月,从铁山镇划出7个村设岭腰乡,全县设5个镇5个乡。

2000年至2003年,政和县辖1个街道、4个镇、5个乡:熊山街道、东平镇、铁山镇、镇前镇、石屯镇、星溪乡、外屯乡、杨源乡、澄源乡、岭腰乡。

2006年5月26日,撤销熊山镇建制,设立熊山街道。原熊山镇的行政区域为熊山街道的行政区域,熊山街道办事处驻原熊山镇政府驻地胜利街330号。 全县设1个街道、4个镇、5个乡。

2018年末,政和县辖1个街道办事处4镇5乡,共有124个行政村9个居民委员会,810个村民小组40个居民小组。其中星溪乡辖11个行政村,外屯乡辖9个行政村,岭腰乡辖7个行政村,杨源乡辖15个行政村2个场,澄源乡辖22个行政村2个场,石屯镇辖9个行政村1个居委会,东平镇辖12个行政村1个居委会,铁山镇辖14个行政村1个居委会,镇前镇辖22个行政村,熊山街道辖3个行政村9个居委会。

区划详情

截至2021年4月,政和县辖1个街道办事处4镇5乡,共有124个行政村9个居民委员会,810个村民小组40个居民小组。

镇 | 石屯镇 | 镇前镇 | 铁山镇 | 东平镇 | ∕ | 政和县林业用地面积149060公顷,占境域面积85%。其中有林地面积125847公顷,占林业用地面积84.3%,在有林地面积中,用材林59787公顷,防护林21474公顷,特种用材林5400公顷,经济林15285公顷,竹林22507公顷,薪炭林1400公顷;疏林地1933公顷;灌木林地11369公顷;未成林造林地1327公顷;苗圃用地3公顷;无林地8579公顷。在用材林面积中,有杉木21120公顷,马尾松31900公顷,阔叶树6767公顷;在无林地中,有宜林荒地760公顷,采伐迹地2647公顷,火烧迹地953公顷,可封育成林荒地1727公顷,林中林缘空地167公顷,暂未利用的荒山荒地2327公顷。全县森林覆盖率71.6%,有澄源、镇前、杨源、岭腰、铁山等5个乡镇均70%以上,石门、松源两个采育场分别达86.9%和83.3%。林木总蓄积量517.52万立方米,其中林分蓄积量507.5万立方米(用材林406.12万立方米、薪炭林6.24万立方米、防护林76.94万立方米、特种用材林6.24万立方米),疏林地2.31万立方米,散生木7.62万立方米,四旁树0.10万立方米。毛竹总立竹量5118万株。全县有古树名木群153处,共计1990株,已确定为古树名木732株。 全县生物多样性保护工程规划,划定自然保护区1个:洞宫山鸳鸯自然保护区,面积2480公顷,划定自然保护区小区11个:凤头楠木林保护小区、金峰山乌冈栎保护小区、石门栲树保护小区、熊山自然环境保护小区、高山木荷保护小区、前溪青冈栎保护小区、锦屏甜槠保护小区、锦屏楮木保护小区、佛子岩青冈栎保护小区、下榅洋水库保护小区、王大厝甜槠保护小区,共计面积2835公顷。 矿产资源政和县已探明的矿藏有金银矿、铅锌矿、硫铁矿、大理岩矿、珍珠岩矿、滑石矿、熔炼水晶矿、磁铁矿等26种。其中金银矿储量720万吨,铅锌矿石储量600万吨,硫铁矿储量500万吨,大理岩矿储量200万吨,珍珠岩矿储量200万吨,磁铁矿储量50万吨,压电水晶矿和熔炼水晶矿储量488万吨,地质总储量2758万吨。已开发的有澄源香炉坪银 民国时期,县内农业比重大,工业、商业及其他经济比重很小。新中国建立以来,政和县进行有计划的经济建设,加速社会总产值的增长。1988年社会总产值(1980年不变价)16320万元,是1952年1205.44万元的13.46倍;人均产值923.71元,是1952年161.92元的5.7倍。 社会总产值中,产业结构比重有较大变化。1988年与1952年对比,农业由84.86%下降到39.45%,工业由10.45%上升到40.17%,第三产业由5.12%上升到20.36%。 2008年实现生产总值18.25亿元,比上年增长13.5%,其中,一、二、三产增加值分别完成6.47亿元、4.98亿元、6.8亿元,增长6.1%、24%、12.5%,三产比重为35.4∶27.3:37.3;财政总收入1.036亿元,首次突破亿元,增长33.13%,其中县级财政收入6282万元,增长25.1%;全社会固定资产投资4.98亿元,增长33.3%;社会消费品零售总额8.09亿元,增长17.7%;农民人均纯收入4380元,增长12.1%;城镇居民人均可支配收入11766元,增长16.42%;城镇登记失业率3.84%;年末,金融机构存款余额16亿元,增长20.4%;贷款余额6.6亿元,增长17.7%。年末,户籍人口21.9万人。 2009年实现政和地区生产总值206171万元,比上年增长13.2%。其中,第一产业增加值68729万元,增长5.3%;第二产业增加值59454万元,增长17.2%;第三产业增加值77988万元,增长16.2%。分季度看,一季度增长10.8%,上半年增长11%,前三季度增长11.2%。人均地区生产总值 10413元,比上年增长13.3%。 2017年实现地区生产总值631632万元,增长8.8%,其中:第一产业增加值188670万元,增长7.2%;第二产业增加值239257万元,增长9.4%;第三产业增加值203705万元,增长9.6%。三次产业结构由上年的32.1:36.1:31.8调整为29.9:37.9:32.2,一产下降2.2个百分点,二产、三产分别提高1.8个百分点和0.4个百分点。 2018年实现地区生产总值698730万元,增长9.7%,其中:第一产业增加值164706万元,增长2.0%;第二产业增加值275287万元,增长12.8%;第三产业增加值258737万元,增长12.1%。三次产业结构由上年的25.5:38.8:35.7调整为23.6:39.4:37.0,一产下降1.9个百分点,二产、三产分别提高0.6个百分点和1.3个百分点。 2013年-2018年政和地区生产总值年均增长10.1%,其中三次产业年均增长分别为6.8%、12.1%和10.5%。 人均地区生产总值达到41468元,增长9.0%,折合6042美元(按照12月31日1美元对人民币6.8632元)。 2019全年实现地区生产总值982663万元,增长5.7%,其中:第一产业增加值177907万元,增长2.8%;第二产业增加值406601万元,增长7.5%;第三产业增加值398155万元,增长5.1%。三次产业结构为18.1:41.4:40.5,对GDP增长的贡献率分别为9.6%、55.3%和35.1%,分别拉动GDP增长0.54、3.14和2.0个百分点。 人均地区生产总值达到58146元,增长5.4%,折合8335美元(按照12月31日1美元兑人民币6.9762元) 2020年4月,达到脱贫退出条件,退出省级扶贫开发工作重点县。 2020年,政和县完成地区生产总值98.3亿元;三次产业结构优化为19.0︰37.1︰43.9;社会消费品零售总额56.1亿元;城镇、农村居民人均可支配收入32260元、14662元;公共财政总收入5.67亿元。 第一产业新中国建立后,政和县加强对农林水利的投资,改善农业生产条件。1988年,全县农村共有固定资产原值13276万元,其中生产性固定资产5576万元,占42%。在固定资产中,乡一级所有2896万元,占21.81%,村一级所有2757万元,占20.77%,村民小组所有524万元,占3.95%,新经济联合体所有15万元,占1.13%,农民家庭所有7084万元,占53.34%。 1988年,全县已建成引、蓄、提水工程684处,10万立方米以上水库21座共249.7万立方米,100万立方米水库1座;有效灌溉面积11.14万亩,保证灌溉面积8.3万亩,旱涝保收面积8.19万亩(其中高产稳产田3.29万亩)。农业机械方面,至1988年,全县有农业机械总动力达38006千瓦,其中大中型农用拖拉机50台共1708千瓦,小型和手扶拖拉机0.11万台共9809千瓦,耕整机18台共47千瓦,机耕船60艘共530千瓦,排灌机械动力802千瓦,收获机械动力47台共80千瓦,植保机械动力80部共142千瓦,畜牧业机械动力153部共540千瓦,农副产品加工机械动力0.13万部共11067千瓦,运输机械动力0.12万辆共10416千瓦,其他农业机械动力2865千瓦。半机械化农用手动喷雾(粉)器1.07万部,人力脱粒机2.06万部,胶轮手推车1.48万辆。 2008年农林牧渔业总产值10.30亿元,增长6.3%。种植业、林业、牧业、渔业、服务业产值分别完成5.71亿元、2.71亿元、1.29亿元、2188万元、3574万元,增长5.4%、12.0%、1.7%、3.8%、1.6%。茶、竹、菜、烟等特色农业效益凸显,红、白、绿三类茶叶在各种赛事活动中摘金夺银;全县3.07万公顷竹林,竹业产值达3亿元,竹业经济进一步壮大;复种反季节蔬菜2000公顷,产值超5000万元;种植烟叶1000公顷,产量3.8万担,特色烟叶“红花大金元”试种成功。 2017年农林牧渔业完成总产值309965万元,增长8.0%,其中:农业产值143886万元,增长5.7%;林业产值38533万元,增长1.7%;牧业产值114645万元,增长14.6%;渔业产值5915万元,增长3.9%;农林牧渔服务业产值6986万元,增长5.8%。 2018年农林牧渔业完成总产值285924万元,增长1.9%,其中:农业产值131780万元,增长2.6%;林业产值42355万元,增长2.1%;牧业产值100989万元,增长3.6%;渔业产值4267万元,增长2.1%;农林牧渔服务业产值6533万元,增长5.9%。 2019年农林牧渔业完成总产值311560万元,增长2.9%,其中:农业产值136397万元,增长1.2%;林业产值44282万元,增长2.4%;牧业产值119455万元,增长6.1%;渔业产值4310万元,增长1.5%;农林牧渔服务业产值7116万元,增长5.9%。 全年荒山造林总面积334亩,其中,用材林造林33亩;更新造林面积5319亩;低产低效林改造面积7027亩。全部木材产量94101立方米;毛竹产量990万根;篙竹产量130万根。 全年生猪出栏44169头,比上年增加1585头;家禽出栏43893093羽,比上年增加2451623羽;兔出栏10985只,比上年增加332只;羊出栏6253只,比上年增加118只。奶牛存栏0头,比上年减少10头,牛奶产量0吨,比上年减少19吨;禽蛋产量5491吨,比上年增加1609吨;肉类总产量64843吨,比上年增加2775吨。 全年水产养殖面积6075亩(稻田养殖不列入其中),其中,池塘养殖面积1620亩,比上年增加75亩;水库养殖面积4455亩。水产品总产量1772吨,增长0.9%。 年末全县拥有农业机械总动力114368.9千瓦,比上年增加558.8千瓦,其中,农用拖拉机及配套机械6675.1千瓦;种植业机械35029.1千瓦。 全年粮食种植面积116734亩,比上年减少9133亩,其中稻谷面积88609亩,比上年减少9758亩;烟叶种植面积9612亩,比上年减少153亩;油料种植面积893亩,比上年增加8亩;蔬菜种植面积134688亩,比上年增加3804亩。 2019全年粮食产量48788吨,比上年减产2178吨,增长-4.3%。其中,稻谷产量37800吨,比上年减产2424吨,增长-6.0%。 第二产业新中国建立初期,工农业生产得到恢复和发展。1952年,全县工农业总产值1149.07万元,比1949年增长59.46%,农业比重占89.02%,工业比重占10.93%。1953年后经济稳定发展。“一五”时期末的1957年,工农业总产值1658.36万元,比1952年增长44.32%。“一五”时期年平均递增8.4%,农业比重占74.63%,工业比重占25.37%。1958年开始,在“大跃进”和“人民公社化”运动中,农业生产全面下降,工业生产畸形发展,之后又大幅度下降。“二五”时期末的1962年,工农业总产值降为1249.08万元,比1957年下降24.67%。“二五”时期年平均递减24%,农业比重占80.8%,工业比重占19.2%。1962年政和县开始贯彻调整方针,工农业生产回升。“调整”时期末的1965年,工农业总产值1915.52万元,比1962年增长53.35%。“调整”时期年平均递增10.5%,农业比重占79.42%,工业比重占2058%。1966年“文化大革命”开始后,工农业发展速度减慢。“三五”时期末的1970年,工农业总产值2887.29万元,比1965年增长50.73%。“三五”时期年平均递增8.3%,农业比重占74.91%,工业比重占25.09%。“四五”时期末的1975年,工农业总产值4429.56万元,比1970年增长53.41%。“四五”时期年平均递增13%,农业比重占59.96%,工业比重占4004%。1976年“文化大革命”结束后,工农业生产基数增大,发展速度相应减慢。“五五”时期末的1980年工农业总产值6542.59万元,比1975年增长47.7%。“五五”时期年平均递增9.7%,农业比重占59.01%,工业比重占40.99%。1981年后,在中共十一届三中全会改革开放方针指引下,生产迅速发展。“六五”时期末的1985年,工农业总产值10280.41万元,首次突破亿元大关,比1980年增长57.13%。“六五”时期年平均递增9.4%,农业比重占5303%,工业比重占46.97%。1988年,工农业总产值达12924万元,比1985年增长25.71%。1986至1988年,年平均递增12.7%,工业比重占50.45%,农业比重占49.55%。工业比重首次超农业。新中国建立40年来,工农业总产值比1949年增长16.93倍,年平均递增7.7%。2008年工业总产值13.38亿元,增长26.4%。50家规模工业产值8.2亿元,增长49.8%;纳税4057万元,增长98%,占工业税收的94%。竹木、食品、水电、矿产四大行业规模工业完成产值7.1亿元,增长48.6%。“政和白茶”和“政和工夫”获得国家地理标志证明商标;“白牡丹城”和“一家及图”被评为省著名商标;“一家竹筷”“稻香白茶”被评为福建省名牌产品;铁山锥栗专业合作社、瑞茗茶叶有限公司被评为市级农业产业化龙头企业。2012年全社会工业总产值153455万元,增长17.8%,其中规模工业总产值首次超10亿元,达105596万元,增长23.7%,规模以下工业产值47859万元,增长6.7%。新增规模以上工业企业8家,新增产值6178万元,拉动规模工业增长5.2个百分点。从2005年—2009年规模工业产值年均增长31.%,实现了产值翻两番。工业增加值完成53254万元,增长15.4%。 2017年全部工业实现增加值205731万元,增长7.2%。规模以上工业产值875949万元,增长7.9%,规模以上工业增加增长7.7%。 规模以上工业六大支柱产业产值779842万元,增长14.0%,占规模工业总产值的89.0%,其中:竹木加工业产值417286万元,增长9.1%(其中竹行业产值334670万元,增长5.5%);冶金选矿业产值42384万元,比增18.9%;茶叶加工业产值98661万元,增长9.5%;食品加工业产值104331万元,增长20.1%;电力行业产值29960万元,增长21.5%;机电制造行业产值87220万元,增长34.8%。全县规模以上农产品加工企业达77家,占规模以上工业总数的68.1%。规模以上农产品加工企业产值620278万元,增长10.9%,占规模以上工业产值的70.8%。 2017年规模以上工业企业实现营业利润40458万元,比增4.5%;经济效益指数293.1%;工业产品销售率97.3%,比上年下降1个百分点。规上工业企业产值超亿元企业有23家,与上年家数持平。 2017年全社会建筑业实现增加值33526万元,增长26.1%。全县具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业完成建筑业总产值36035万元,增长52.0%;房屋建筑施工面积279478平方米,增长7.8%;房屋建筑竣工面积86159平方米,下降20.1%。 2018年全部工业实现增加值增长11.6%,规模以上工业增加增长9.5%。 2018年规模以上工业企业实现营业利润47038万元,比增31.3%;经济效益指数303.7%;工业产品销售率94.5%,比上年下降2.8个百分点。2018年规上工业企业产值超亿元企业有24家,比上年增加1家。 2018年全社会建筑业实现增加值43127万元,增长20.6%。全县具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业完成建筑业总产值47333万元,增长31.4%;房屋建筑施工面积335152平方米,增长19.9%;房屋建筑竣工面积150243平方米,增长74.4%。 2019全年规模以上工业企业实现营业利润84336万元,比增 79.3%;经济效益指数352.9%;工业产品销售率95.5%,比上年增加1.0个百分点。全年规上工业企业产值超亿元企业有28家,比上年增加4家。 2019全年全社会建筑业实现增加值63367万元,增长0.2%。全县具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业完成建筑业总产值50866万元,增长7.5%;房屋建筑施工面积279522平方米,增长16.6%;房屋建筑竣工面积111626平方米,增长-25.7%。 第三产业2017年第三产业产值203705万元,增长9.6%。 2017年完成社会消费品零售总额241673万元,增长10.0%。 2018年完成社会消费品零售总额269851万元,增长11.7%。 2019年完成社会消费品零售总额301727万元,增长11.6%。 2019年,全县金融机构本外币存款余额1019182 万元,比上年同期增加89559万元,增长9.6%,其中城乡居民储蓄存款618827万元,比上年同期减少104146万元,增长20.2%;全县金融机构本外币贷款余额473318万元,比上年同期增加81637万元,增长20.8%。

教育封建时代政和的教育都是私塾。由几家或十几家合请一位教师坐馆授课。宋宣和五年(1123)朱松首创星溪书院后,政和学风日兴。至清光绪三十四年(1908)全县书院共有15所。清末,废科举办新学,书院先后改为小学校。民国7年(1918),全县有25所小学。民国14年,创办政和县初级中学,政府向富户殷商筹募基金,并拨庙寺租银充作教育经费。民国34年小学发展至52所,入学儿童0.31万人。 新中国建立后,党和人民政府重视教育事业的发展。1951年向各方招收人才充实教师队伍。1956年贯彻“两条腿走路”的办学方针,改造私塾,发动群众兴办民办小学,同时开展扫盲运动。在1958年“大跃进”中,政和县初级中学升格为完全中学;是年起还陆续兴办各种中专学校。全县公办小学增加17所,民办小学增至115所,入学儿童达0.97万人。中学增设1所。“文化大革命”期间,在“教育要革命”、“学制要缩短”等“左”的思想影响下,废止考试和升留级制度,中小学教育质量下降。中共十一届三中全会后,拨乱反正,教学秩序恢复正常,同时采取多种形式办学,教育事业出现新局面。教育投入逐年增多,幼儿、小学、中学与中专教育和业余广播电视教育得到全面发展,师资队伍进一步发展壮大。1988年,全县共有幼儿园25所,其中公办幼儿园5所,民办幼儿园20所;小学365所,其中完小109所;普通中学10所;职业中学1所;机关干部学校1所和电视大学、函授教学班等。在校学生共计3.54万人,其中幼儿0.31万人,小学生2.52万人,中学生0.71万人,职业中学生102人。政和县师资队伍共有教师0.21万人,其中幼儿教师154人,中学教师0.15万人,中学教师462人,职业中学教师9人。中小学校占地面积30.04万平方米,校舍建筑面积18.63万平方米。 2014年,第二实验幼儿园完成主体工程,政和一中被确认为省一级达标高中,高考本一上线218人,增长18%。 2019年末有普通中学11所,在校学生8887人,比上年增加465人,其中初中6359人,比上年增加650人,高中2528人,比上年减少185人;全年毕业学生2724人,其中初中毕业1733人,高中毕业991人;专任教师737人,其中初中490人,高中247人。普通职业中专1所,在校学生516人,比上年增加9人,教职工25人。全县完小26所,教学点24个;班数445个,比上年减少5个;在校学生16946人,比上年增加178人;专任教师902人。全县共有幼儿园80所,其中公办11所,班数71个,在园人数2113人,民办69所,班数258个,在园人数5005人;专任教师483人。 卫生2017年末全县医疗卫生单位53个,拥有病床755张,其中,县医院400张、中医院120张、妇幼医院20张,乡镇卫生院215张;村卫生所(室)141个,拥有乡村医生329人。2017年参加城乡居民基本医疗保险188004人,参合率达99.9%。 2018年末全县医疗卫生单位50个,拥有病床768张,其中,县医院400张、中医院133张、妇幼医院20张,乡镇卫生院215张;村卫生所(室)141个,拥有乡村医生195人。2018年参加城乡居民基本医疗保险191732人,参合率达99.9%。 2019年末全县医疗卫生单位46个,拥有病床858张,其中,县医院450张、中医院150张、妇幼医院20张,乡镇卫生院238张;村卫生所(室)131个,拥有乡村医生175人。2019年参加城乡居民基本医疗保险188669人,参合率达99.9%。 社会保障2014全年转移农村劳动力3577人,新增城镇就业1623人,城镇登记失业率3.14%。城乡居民养老保险一体化全面实施,基本医疗保障制度持续深化。建设保障性住房700套。完成造福工程危房改造1000户。 成立县慈善总会,社会福利中心建设有序推进。 2019年,全县参加基本养老保险117745人;参加基本医疗保险203373人,其中参加城镇职工基本医疗保险14704人,参加城乡居民基本医疗保险188669人;参加失业保险8536人;参加生育保险8839人;参加工伤保险33668人。城镇居民享受最低生活保障585人,农村居民享受最低生活保障5131人,特困人员享受最低生活保障811人。 古道政和县古道因受地理和经济条件的制约,普遍路面狭窄,高低不平,不通车辆。通往府县的大道路面宽1米左右,通往乡村的小路路面宽0.3~0.6米。县际古道有7条: 政和至寿宁。为官府正道。由政和城关经稻香、外屯、湖屯、黄坑、黄岭、新康、牛途,达寿宁县的南溪,全程140公里。 政和至松溪。为官府正道。由政和城关经暗桥、梅坡,过寨岭隘,抵松溪的茶坪,达松溪城关,全程25公里。 政和至建瓯。为官府正道。由政和城关经官湖、桐岭峡、富竹庄、际下,越金华隘入建瓯县界,全程33公里。 政和至屏南。为官府偏道。由政和城关经林屯、樟口,越九龙岗、茶林、大溪、杨源、上庄、深洋,抵达屏南,全程100公里。 政和至周墩。为官府偏道。由政和城关经东峰、外屯、稠岭隘、下园、镇前、泗桥,抵宁德县周墩,全程60公里。 政和至浙江庆元。为官府偏道。由政和城关经稻香、铁山、江上、岭腰隘至浙江省境,过安溪、菊水,抵浙江庆元县,全程80公里。 政和至建阳。为官府偏道。由政和城关经西津新口、护田、东平、界溪、岭根,抵建阳县焦坑,全程140公里。 政和县自古村落分散,古道纵横交错。因一年四季降雨频繁,大多古道为石头路,路面铺上杂石,陡坡处铺成石级,三五里路建一个避雨亭,有的桥梁上面加盖屋面;供行人避雨,也保证桥梁经久耐用。路亭的形式多种多样,主要有长方亭、八角亭、六角龙凤亭、椭圆石狮亭、圆形蟹口亭、龙角亭等。民国时期全县有古路亭431个。新中国建立后,由于修建公路拆除一部分,道路改线荒废倒塌一部分和少量新建一部分,到1988年,全县共有路亭百余个。 2019全年完成农村公路新建、改造21.3公里,完成投资9120万元,其中完成“单改双”5条5.8公里、“单拼双”2条5.4公里、“晋级改造”3条10.1公里,新增通双车道行政村6个,通双车道率达54.2% ;全年完成危桥改造2座,累计完成投资247万;全年实施农村公路生命防护工程9条137.447公里,隐患里程78公里,投资630万元;全年继续推行农村公路水毁保险制度全县投保120万元,投保里程约1158.787公里,截止目前公路保险理赔资金122万元;全年实施县道大中修养护工程23.1公里,投资120万元;全年完成农村公路错车道89个,投资62万元;全年深化县道公司化养护,积极推进“四好”农村路建设,积极创建“四好”农村公路示范县、乡、村和生态示范路, 2019年度星溪乡稻香至富美,铁山镇江上至向前、凤林至大岭,外屯乡S302至下池4条的生态示范路已完成建设。 国省道干线横一线政和林屯至官湖段完成路基主体工程,槐岭隧道全面贯通,槐岭大桥、塔山大桥全面完成桥梁主体,年度累计完成投资3000万;交通基础提升工程(一期)顺利推进,县道X891线(高速连接线)扩建改造工程完成隧道掘进600米,完成路基挡墙800米、桩基15根,路基挖方11万立方;富竹桥拼宽及接线改造工程已于9月全面建成通车,稻香大桥桩基已施工进场,引线路基已正在开挖力争春节前完成征迁无障碍段的路面工程,年度完成投资1.05亿元;政和县南门至衢宁快铁政和站公路项目完成路基2.3公里,完成投资6000万元。 航运政和县仅有松溪自古可通小木船。松溪航道在县境内的航程为13公里,其中常口到西津10公里、西津到新厂3公里。明时,曾在西津设一码头牌坊。清嘉庆年间,朝廷在西津码头设有船差一职。 新中国建立后,县人民政府逐年拨款整治河道,使航道保持5米宽、0.6~0.8米深。1965年,重修西津码头,宽20米,高10余米,临河铺设石阶36级,供过往船只停泊、装卸货物。1968年后,随着公路交通的进一步发展,水运锐减,航道逐渐荒废。 省道赛浦公路:起自福安赛岐港,经周宁县、政和县、松溪县,迄于浦城县城。全线长236.25公里,是横贯闽东北,联接闽浙赣三省的主要公路干线,自80公里100米处进入政和县境内,经郢地、镇前、外屯、稻香、城关、寨岭,于149公里处出界进入松溪县,政和县境内长65公里。政和县负责施工境内53.27公里路段,于1958年7月动工,1959年4月竣工。国家拨款216.40万元,政和县投工125.66万工日。通车后,经多次改造、养护,达到三级公路标准,据1988年设点测试,昼夜最大车流量达1221辆次,为原设计的6倍多。 瓯政公路:起自建瓯县城,经东峰、川石、西津,至政和县城止,全长89公里,境内长20公里。民国28至31年,完成土方工程;民国36年因筹建浦(城)福(州)线,公路基废弃造田;民国37年复建政和县境内城关至西津的土方工程。1957年3月,全县组织民工和机关干部职工参加修建政和至西津路段。1958年11月竣工通车,列为县道。1962年11月,省森工局补助18万元,修建瓯政路伏演至铺前3公里路段;1967年6月至1968年3月,省公路局投资61万元建成西津公路大桥。瓯政公路经多次修整,于1968年4月全线通车,达到三级公路标准,列为省道。 稻安公路:起自政和县稻香赛浦公路的132公里868米处,经铁山、江上、岭腰,至浙江省庆元县安溪镇止,县境内全长22公里,是通往浙江省的一条重要公路。稻安公路于1959年底开工,1973年10月竣工通车,前后历时15年,分四期施工。第一期,1959年冬至1960年春,由铁山公社组织沿线农民投义务工修建,开通稻香至铁山4.69公里。第二期,1962年6月至1963年4月,续建铁山至江上5.28公里,由铁山公社组织民工修建。第三期,1965年至1970年,由省林业厅投资,续修江上至岭腰8.75公里,由省建设兵团15团3营施工。第四期,1970年5月至1973年10月,由松政县革命委员会组织民工续修岭腰至安溪段的3.28公里的路段,由地区公路局拨款2.45万元,林业局拨款2.46万元。稻安公路经多次整修达四级公路标准。 大镇公路:起自古田县大桥镇,经屏南县、政和县的上庄、杨源,至镇前牛迹洋止,与赛浦公路相接,总长107.4公里,县境内全长25公里,是闽北通往福州的主要公路。1969年3月,政和、屏南两县联合组成“0195工程指挥部”,负责组织修建双溪至牛迹洋段39.7公里,由省公路局第一工程队负责施工,政和县动员0.57万多个民工,并向福鼎县招收民工240人上场,1969年5月全线动工,1970年6月竣工通车,达到三级公路标准,工程总造价262.52万元,全部由国家拨款。1983年,省公路局把大镇线改为安嵩线,列为省道。1988年,经设点测试,昼夜最大车流量1100辆次。 铁路衢宁铁路政和站于2020年9月27日正式投入运营,政和县结束不通铁路的历史。 |

乡 | 澄源乡 | 杨源乡 | 岭腰乡 | 外屯乡 | 星溪乡 | |

街道 | 熊山街道 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |

全县生物多样性保护工程规划,划定自然保护区1个:洞宫山鸳鸯自然保护区,面积2480公顷,划定自然保护区小区11个:凤头楠木林保护小区、金峰山乌冈栎保护小区、石门栲树保护小区、熊山自然环境保护小区、高山木荷保护小区、前溪青冈栎保护小区、锦屏甜槠保护小区、锦屏楮木保护小区、佛子岩青冈栎保护小区、下榅洋水库保护小区、王大厝甜槠保护小区,共计面积2835公顷。

矿产资源

政和县已探明的矿藏有金银矿、铅锌矿、硫铁矿、大理岩矿、珍珠岩矿、滑石矿、熔炼水晶矿、磁铁矿等26种。其中金银矿储量720万吨,铅锌矿石储量600万吨,硫铁矿储量500万吨,大理岩矿储量200万吨,珍珠岩矿储量200万吨,磁铁矿储量50万吨,压电水晶矿和熔炼水晶矿储量488万吨,地质总储量2758万吨。已开发的有澄源香炉坪银

民国时期,县内农业比重大,工业、商业及其他经济比重很小。新中国建立以来,政和县进行有计划的经济建设,加速社会总产值的增长。1988年社会总产值(1980年不变价)16320万元,是1952年1205.44万元的13.46倍;人均产值923.71元,是1952年161.92元的5.7倍。

社会总产值中,产业结构比重有较大变化。1988年与1952年对比,农业由84.86%下降到39.45%,工业由10.45%上升到40.17%,第三产业由5.12%上升到20.36%。

2008年实现生产总值18.25亿元,比上年增长13.5%,其中,一、二、三产增加值分别完成6.47亿元、4.98亿元、6.8亿元,增长6.1%、24%、12.5%,三产比重为35.4∶27.3:37.3;财政总收入1.036亿元,首次突破亿元,增长33.13%,其中县级财政收入6282万元,增长25.1%;全社会固定资产投资4.98亿元,增长33.3%;社会消费品零售总额8.09亿元,增长17.7%;农民人均纯收入4380元,增长12.1%;城镇居民人均可支配收入11766元,增长16.42%;城镇登记失业率3.84%;年末,金融机构存款余额16亿元,增长20.4%;贷款余额6.6亿元,增长17.7%。年末,户籍人口21.9万人。

2009年实现政和地区生产总值206171万元,比上年增长13.2%。其中,第一产业增加值68729万元,增长5.3%;第二产业增加值59454万元,增长17.2%;第三产业增加值77988万元,增长16.2%。分季度看,一季度增长10.8%,上半年增长11%,前三季度增长11.2%。人均地区生产总值 10413元,比上年增长13.3%。

2017年实现地区生产总值631632万元,增长8.8%,其中:第一产业增加值188670万元,增长7.2%;第二产业增加值239257万元,增长9.4%;第三产业增加值203705万元,增长9.6%。三次产业结构由上年的32.1:36.1:31.8调整为29.9:37.9:32.2,一产下降2.2个百分点,二产、三产分别提高1.8个百分点和0.4个百分点。

2018年实现地区生产总值698730万元,增长9.7%,其中:第一产业增加值164706万元,增长2.0%;第二产业增加值275287万元,增长12.8%;第三产业增加值258737万元,增长12.1%。三次产业结构由上年的25.5:38.8:35.7调整为23.6:39.4:37.0,一产下降1.9个百分点,二产、三产分别提高0.6个百分点和1.3个百分点。

2013年-2018年政和地区生产总值年均增长10.1%,其中三次产业年均增长分别为6.8%、12.1%和10.5%。

人均地区生产总值达到41468元,增长9.0%,折合6042美元(按照12月31日1美元对人民币6.8632元)。

2019全年实现地区生产总值982663万元,增长5.7%,其中:第一产业增加值177907万元,增长2.8%;第二产业增加值406601万元,增长7.5%;第三产业增加值398155万元,增长5.1%。三次产业结构为18.1:41.4:40.5,对GDP增长的贡献率分别为9.6%、55.3%和35.1%,分别拉动GDP增长0.54、3.14和2.0个百分点。

人均地区生产总值达到58146元,增长5.4%,折合8335美元(按照12月31日1美元兑人民币6.9762元)

2020年4月,达到脱贫退出条件,退出省级扶贫开发工作重点县。

2020年,政和县完成地区生产总值98.3亿元;三次产业结构优化为19.0︰37.1︰43.9;社会消费品零售总额56.1亿元;城镇、农村居民人均可支配收入32260元、14662元;公共财政总收入5.67亿元。

第一产业

新中国建立后,政和县加强对农林水利的投资,改善农业生产条件。1988年,全县农村共有固定资产原值13276万元,其中生产性固定资产5576万元,占42%。在固定资产中,乡一级所有2896万元,占21.81%,村一级所有2757万元,占20.77%,村民小组所有524万元,占3.95%,新经济联合体所有15万元,占1.13%,农民家庭所有7084万元,占53.34%。

1988年,全县已建成引、蓄、提水工程684处,10万立方米以上水库21座共249.7万立方米,100万立方米水库1座;有效灌溉面积11.14万亩,保证灌溉面积8.3万亩,旱涝保收面积8.19万亩(其中高产稳产田3.29万亩)。农业机械方面,至1988年,全县有农业机械总动力达38006千瓦,其中大中型农用拖拉机50台共1708千瓦,小型和手扶拖拉机0.11万台共9809千瓦,耕整机18台共47千瓦,机耕船60艘共530千瓦,排灌机械动力802千瓦,收获机械动力47台共80千瓦,植保机械动力80部共142千瓦,畜牧业机械动力153部共540千瓦,农副产品加工机械动力0.13万部共11067千瓦,运输机械动力0.12万辆共10416千瓦,其他农业机械动力2865千瓦。半机械化农用手动喷雾(粉)器1.07万部,人力脱粒机2.06万部,胶轮手推车1.48万辆。

2008年农林牧渔业总产值10.30亿元,增长6.3%。种植业、林业、牧业、渔业、服务业产值分别完成5.71亿元、2.71亿元、1.29亿元、2188万元、3574万元,增长5.4%、12.0%、1.7%、3.8%、1.6%。茶、竹、菜、烟等特色农业效益凸显,红、白、绿三类茶叶在各种赛事活动中摘金夺银;全县3.07万公顷竹林,竹业产值达3亿元,竹业经济进一步壮大;复种反季节蔬菜2000公顷,产值超5000万元;种植烟叶1000公顷,产量3.8万担,特色烟叶“红花大金元”试种成功。

2017年农林牧渔业完成总产值309965万元,增长8.0%,其中:农业产值143886万元,增长5.7%;林业产值38533万元,增长1.7%;牧业产值114645万元,增长14.6%;渔业产值5915万元,增长3.9%;农林牧渔服务业产值6986万元,增长5.8%。

2018年农林牧渔业完成总产值285924万元,增长1.9%,其中:农业产值131780万元,增长2.6%;林业产值42355万元,增长2.1%;牧业产值100989万元,增长3.6%;渔业产值4267万元,增长2.1%;农林牧渔服务业产值6533万元,增长5.9%。

2019年农林牧渔业完成总产值311560万元,增长2.9%,其中:农业产值136397万元,增长1.2%;林业产值44282万元,增长2.4%;牧业产值119455万元,增长6.1%;渔业产值4310万元,增长1.5%;农林牧渔服务业产值7116万元,增长5.9%。

全年荒山造林总面积334亩,其中,用材林造林33亩;更新造林面积5319亩;低产低效林改造面积7027亩。全部木材产量94101立方米;毛竹产量990万根;篙竹产量130万根。

全年生猪出栏44169头,比上年增加1585头;家禽出栏43893093羽,比上年增加2451623羽;兔出栏10985只,比上年增加332只;羊出栏6253只,比上年增加118只。奶牛存栏0头,比上年减少10头,牛奶产量0吨,比上年减少19吨;禽蛋产量5491吨,比上年增加1609吨;肉类总产量64843吨,比上年增加2775吨。

全年水产养殖面积6075亩(稻田养殖不列入其中),其中,池塘养殖面积1620亩,比上年增加75亩;水库养殖面积4455亩。水产品总产量1772吨,增长0.9%。

年末全县拥有农业机械总动力114368.9千瓦,比上年增加558.8千瓦,其中,农用拖拉机及配套机械6675.1千瓦;种植业机械35029.1千瓦。

全年粮食种植面积116734亩,比上年减少9133亩,其中稻谷面积88609亩,比上年减少9758亩;烟叶种植面积9612亩,比上年减少153亩;油料种植面积893亩,比上年增加8亩;蔬菜种植面积134688亩,比上年增加3804亩。

2019全年粮食产量48788吨,比上年减产2178吨,增长-4.3%。其中,稻谷产量37800吨,比上年减产2424吨,增长-6.0%。

第二产业

新中国建立初期,工农业生产得到恢复和发展。1952年,全县工农业总产值1149.07万元,比1949年增长59.46%,农业比重占89.02%,工业比重占10.93%。1953年后经济稳定发展。“一五”时期末的1957年,工农业总产值1658.36万元,比1952年增长44.32%。“一五”时期年平均递增8.4%,农业比重占74.63%,工业比重占25.37%。1958年开始,在“大跃进”和“人民公社化”运动中,农业生产全面下降,工业生产畸形发展,之后又大幅度下降。“二五”时期末的1962年,工农业总产值降为1249.08万元,比1957年下降24.67%。“二五”时期年平均递减24%,农业比重占80.8%,工业比重占19.2%。1962年政和县开始贯彻调整方针,工农业生产回升。“调整”时期末的1965年,工农业总产值1915.52万元,比1962年增长53.35%。“调整”时期年平均递增10.5%,农业比重占79.42%,工业比重占2058%。1966年“文化大革命”开始后,工农业发展速度减慢。“三五”时期末的1970年,工农业总产值2887.29万元,比1965年增长50.73%。“三五”时期年平均递增8.3%,农业比重占74.91%,工业比重占25.09%。“四五”时期末的1975年,工农业总产值4429.56万元,比1970年增长53.41%。“四五”时期年平均递增13%,农业比重占59.96%,工业比重占4004%。1976年“文化大革命”结束后,工农业生产基数增大,发展速度相应减慢。“五五”时期末的1980年工农业总产值6542.59万元,比1975年增长47.7%。“五五”时期年平均递增9.7%,农业比重占59.01%,工业比重占40.99%。1981年后,在中共十一届三中全会改革开放方针指引下,生产迅速发展。“六五”时期末的1985年,工农业总产值10280.41万元,首次突破亿元大关,比1980年增长57.13%。“六五”时期年平均递增9.4%,农业比重占5303%,工业比重占46.97%。1988年,工农业总产值达12924万元,比1985年增长25.71%。1986至1988年,年平均递增12.7%,工业比重占50.45%,农业比重占49.55%。工业比重首次超农业。新中国建立40年来,工农业总产值比1949年增长16.93倍,年平均递增7.7%。2008年工业总产值13.38亿元,增长26.4%。50家规模工业产值8.2亿元,增长49.8%;纳税4057万元,增长98%,占工业税收的94%。竹木、食品、水电、矿产四大行业规模工业完成产值7.1亿元,增长48.6%。“政和白茶”和“政和工夫”获得国家地理标志证明商标;“白牡丹城”和“一家及图”被评为省著名商标;“一家竹筷”“稻香白茶”被评为福建省名牌产品;铁山锥栗专业合作社、瑞茗茶叶有限公司被评为市级农业产业化龙头企业。2012年全社会工业总产值153455万元,增长17.8%,其中规模工业总产值首次超10亿元,达105596万元,增长23.7%,规模以下工业产值47859万元,增长6.7%。新增规模以上工业企业8家,新增产值6178万元,拉动规模工业增长5.2个百分点。从2005年—2009年规模工业产值年均增长31.%,实现了产值翻两番。工业增加值完成53254万元,增长15.4%。

2017年全部工业实现增加值205731万元,增长7.2%。规模以上工业产值875949万元,增长7.9%,规模以上工业增加增长7.7%。

规模以上工业六大支柱产业产值779842万元,增长14.0%,占规模工业总产值的89.0%,其中:竹木加工业产值417286万元,增长9.1%(其中竹行业产值334670万元,增长5.5%);冶金选矿业产值42384万元,比增18.9%;茶叶加工业产值98661万元,增长9.5%;食品加工业产值104331万元,增长20.1%;电力行业产值29960万元,增长21.5%;机电制造行业产值87220万元,增长34.8%。全县规模以上农产品加工企业达77家,占规模以上工业总数的68.1%。规模以上农产品加工企业产值620278万元,增长10.9%,占规模以上工业产值的70.8%。

2017年规模以上工业企业实现营业利润40458万元,比增4.5%;经济效益指数293.1%;工业产品销售率97.3%,比上年下降1个百分点。规上工业企业产值超亿元企业有23家,与上年家数持平。

2017年全社会建筑业实现增加值33526万元,增长26.1%。全县具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业完成建筑业总产值36035万元,增长52.0%;房屋建筑施工面积279478平方米,增长7.8%;房屋建筑竣工面积86159平方米,下降20.1%。

2018年全部工业实现增加值增长11.6%,规模以上工业增加增长9.5%。

2018年规模以上工业企业实现营业利润47038万元,比增31.3%;经济效益指数303.7%;工业产品销售率94.5%,比上年下降2.8个百分点。2018年规上工业企业产值超亿元企业有24家,比上年增加1家。

2018年全社会建筑业实现增加值43127万元,增长20.6%。全县具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业完成建筑业总产值47333万元,增长31.4%;房屋建筑施工面积335152平方米,增长19.9%;房屋建筑竣工面积150243平方米,增长74.4%。

2019全年规模以上工业企业实现营业利润84336万元,比增 79.3%;经济效益指数352.9%;工业产品销售率95.5%,比上年增加1.0个百分点。全年规上工业企业产值超亿元企业有28家,比上年增加4家。

2019全年全社会建筑业实现增加值63367万元,增长0.2%。全县具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业完成建筑业总产值50866万元,增长7.5%;房屋建筑施工面积279522平方米,增长16.6%;房屋建筑竣工面积111626平方米,增长-25.7%。

第三产业

2017年第三产业产值203705万元,增长9.6%。

2017年完成社会消费品零售总额241673万元,增长10.0%。

2018年完成社会消费品零售总额269851万元,增长11.7%。

2019年完成社会消费品零售总额301727万元,增长11.6%。

2019年,全县金融机构本外币存款余额1019182 万元,比上年同期增加89559万元,增长9.6%,其中城乡居民储蓄存款618827万元,比上年同期减少104146万元,增长20.2%;全县金融机构本外币贷款余额473318万元,比上年同期增加81637万元,增长20.8%。

政和县城

政和县城

教育

封建时代政和的教育都是私塾。由几家或十几家合请一位教师坐馆授课。宋宣和五年(1123)朱松首创星溪书院后,政和学风日兴。至清光绪三十四年(1908)全县书院共有15所。清末,废科举办新学,书院先后改为小学校。民国7年(1918),全县有25所小学。民国14年,创办政和县初级中学,政府向富户殷商筹募基金,并拨庙寺租银充作教育经费。民国34年小学发展至52所,入学儿童0.31万人。

新中国建立后,党和人民政府重视教育事业的发展。1951年向各方招收人才充实教师队伍。1956年贯彻“两条腿走路”的办学方针,改造私塾,发动群众兴办民办小学,同时开展扫盲运动。在1958年“大跃进”中,政和县初级中学升格为完全中学;是年起还陆续兴办各种中专学校。全县公办小学增加17所,民办小学增至115所,入学儿童达0.97万人。中学增设1所。“文化大革命”期间,在“教育要革命”、“学制要缩短”等“左”的思想影响下,废止考试和升留级制度,中小学教育质量下降。中共十一届三中全会后,拨乱反正,教学秩序恢复正常,同时采取多种形式办学,教育事业出现新局面。教育投入逐年增多,幼儿、小学、中学与中专教育和业余广播电视教育得到全面发展,师资队伍进一步发展壮大。1988年,全县共有幼儿园25所,其中公办幼儿园5所,民办幼儿园20所;小学365所,其中完小109所;普通中学10所;职业中学1所;机关干部学校1所和电视大学、函授教学班等。在校学生共计3.54万人,其中幼儿0.31万人,小学生2.52万人,中学生0.71万人,职业中学生102人。政和县师资队伍共有教师0.21万人,其中幼儿教师154人,中学教师0.15万人,中学教师462人,职业中学教师9人。中小学校占地面积30.04万平方米,校舍建筑面积18.63万平方米。

2014年,第二实验幼儿园完成主体工程,政和一中被确认为省一级达标高中,高考本一上线218人,增长18%。

2019年末有普通中学11所,在校学生8887人,比上年增加465人,其中初中6359人,比上年增加650人,高中2528人,比上年减少185人;全年毕业学生2724人,其中初中毕业1733人,高中毕业991人;专任教师737人,其中初中490人,高中247人。普通职业中专1所,在校学生516人,比上年增加9人,教职工25人。全县完小26所,教学点24个;班数445个,比上年减少5个;在校学生16946人,比上年增加178人;专任教师902人。全县共有幼儿园80所,其中公办11所,班数71个,在园人数2113人,民办69所,班数258个,在园人数5005人;专任教师483人。

卫生

2017年末全县医疗卫生单位53个,拥有病床755张,其中,县医院400张、中医院120张、妇幼医院20张,乡镇卫生院215张;村卫生所(室)141个,拥有乡村医生329人。2017年参加城乡居民基本医疗保险188004人,参合率达99.9%。

2018年末全县医疗卫生单位50个,拥有病床768张,其中,县医院400张、中医院133张、妇幼医院20张,乡镇卫生院215张;村卫生所(室)141个,拥有乡村医生195人。2018年参加城乡居民基本医疗保险191732人,参合率达99.9%。

2019年末全县医疗卫生单位46个,拥有病床858张,其中,县医院450张、中医院150张、妇幼医院20张,乡镇卫生院238张;村卫生所(室)131个,拥有乡村医生175人。2019年参加城乡居民基本医疗保险188669人,参合率达99.9%。

社会保障

2014全年转移农村劳动力3577人,新增城镇就业1623人,城镇登记失业率3.14%。城乡居民养老保险一体化全面实施,基本医疗保障制度持续深化。建设保障性住房700套。完成造福工程危房改造1000户。

成立县慈善总会,社会福利中心建设有序推进。

2019年,全县参加基本养老保险117745人;参加基本医疗保险203373人,其中参加城镇职工基本医疗保险14704人,参加城乡居民基本医疗保险188669人;参加失业保险8536人;参加生育保险8839人;参加工伤保险33668人。城镇居民享受最低生活保障585人,农村居民享受最低生活保障5131人,特困人员享受最低生活保障811人。

古道

政和县古道因受地理和经济条件的制约,普遍路面狭窄,高低不平,不通车辆。通往府县的大道路面宽1米左右,通往乡村的小路路面宽0.3~0.6米。县际古道有7条:

政和至寿宁。为官府正道。由政和城关经稻香、外屯、湖屯、黄坑、黄岭、新康、牛途,达寿宁县的南溪,全程140公里。

政和至松溪。为官府正道。由政和城关经暗桥、梅坡,过寨岭隘,抵松溪的茶坪,达松溪城关,全程25公里。

政和至建瓯。为官府正道。由政和城关经官湖、桐岭峡、富竹庄、际下,越金华隘入建瓯县界,全程33公里。

政和至屏南。为官府偏道。由政和城关经林屯、樟口,越九龙岗、茶林、大溪、杨源、上庄、深洋,抵达屏南,全程100公里。

政和至周墩。为官府偏道。由政和城关经东峰、外屯、稠岭隘、下园、镇前、泗桥,抵宁德县周墩,全程60公里。

政和至浙江庆元。为官府偏道。由政和城关经稻香、铁山、江上、岭腰隘至浙江省境,过安溪、菊水,抵浙江庆元县,全程80公里。

政和至建阳。为官府偏道。由政和城关经西津新口、护田、东平、界溪、岭根,抵建阳县焦坑,全程140公里。

政和县自古村落分散,古道纵横交错。因一年四季降雨频繁,大多古道为石头路,路面铺上杂石,陡坡处铺成石级,三五里路建一个避雨亭,有的桥梁上面加盖屋面;供行人避雨,也保证桥梁经久耐用。路亭的形式多种多样,主要有长方亭、八角亭、六角龙凤亭、椭圆石狮亭、圆形蟹口亭、龙角亭等。民国时期全县有古路亭431个。新中国建立后,由于修建公路拆除一部分,道路改线荒废倒塌一部分和少量新建一部分,到1988年,全县共有路亭百余个。

2019全年完成农村公路新建、改造21.3公里,完成投资9120万元,其中完成“单改双”5条5.8公里、“单拼双”2条5.4公里、“晋级改造”3条10.1公里,新增通双车道行政村6个,通双车道率达54.2% ;全年完成危桥改造2座,累计完成投资247万;全年实施农村公路生命防护工程9条137.447公里,隐患里程78公里,投资630万元;全年继续推行农村公路水毁保险制度全县投保120万元,投保里程约1158.787公里,截止目前公路保险理赔资金122万元;全年实施县道大中修养护工程23.1公里,投资120万元;全年完成农村公路错车道89个,投资62万元;全年深化县道公司化养护,积极推进“四好”农村路建设,积极创建“四好”农村公路示范县、乡、村和生态示范路, 2019年度星溪乡稻香至富美,铁山镇江上至向前、凤林至大岭,外屯乡S302至下池4条的生态示范路已完成建设。

国省道干线横一线政和林屯至官湖段完成路基主体工程,槐岭隧道全面贯通,槐岭大桥、塔山大桥全面完成桥梁主体,年度累计完成投资3000万;交通基础提升工程(一期)顺利推进,县道X891线(高速连接线)扩建改造工程完成隧道掘进600米,完成路基挡墙800米、桩基15根,路基挖方11万立方;富竹桥拼宽及接线改造工程已于9月全面建成通车,稻香大桥桩基已施工进场,引线路基已正在开挖力争春节前完成征迁无障碍段的路面工程,年度完成投资1.05亿元;政和县南门至衢宁快铁政和站公路项目完成路基2.3公里,完成投资6000万元。

航运

政和县仅有松溪自古可通小木船。松溪航道在县境内的航程为13公里,其中常口到西津10公里、西津到新厂3公里。明时,曾在西津设一码头牌坊。清嘉庆年间,朝廷在西津码头设有船差一职。

新中国建立后,县人民政府逐年拨款整治河道,使航道保持5米宽、0.6~0.8米深。1965年,重修西津码头,宽20米,高10余米,临河铺设石阶36级,供过往船只停泊、装卸货物。1968年后,随着公路交通的进一步发展,水运锐减,航道逐渐荒废。

省道

赛浦公路:起自福安赛岐港,经周宁县、政和县、松溪县,迄于浦城县城。全线长236.25公里,是横贯闽东北,联接闽浙赣三省的主要公路干线,自80公里100米处进入政和县境内,经郢地、镇前、外屯、稻香、城关、寨岭,于149公里处出界进入松溪县,政和县境内长65公里。政和县负责施工境内53.27公里路段,于1958年7月动工,1959年4月竣工。国家拨款216.40万元,政和县投工125.66万工日。通车后,经多次改造、养护,达到三级公路标准,据1988年设点测试,昼夜最大车流量达1221辆次,为原设计的6倍多。

瓯政公路:起自建瓯县城,经东峰、川石、西津,至政和县城止,全长89公里,境内长20公里。民国28至31年,完成土方工程;民国36年因筹建浦(城)福(州)线,公路基废弃造田;民国37年复建政和县境内城关至西津的土方工程。1957年3月,全县组织民工和机关干部职工参加修建政和至西津路段。1958年11月竣工通车,列为县道。1962年11月,省森工局补助18万元,修建瓯政路伏演至铺前3公里路段;1967年6月至1968年3月,省公路局投资61万元建成西津公路大桥。瓯政公路经多次修整,于1968年4月全线通车,达到三级公路标准,列为省道。

稻安公路:起自政和县稻香赛浦公路的132公里868米处,经铁山、江上、岭腰,至浙江省庆元县安溪镇止,县境内全长22公里,是通往浙江省的一条重要公路。稻安公路于1959年底开工,1973年10月竣工通车,前后历时15年,分四期施工。第一期,1959年冬至1960年春,由铁山公社组织沿线农民投义务工修建,开通稻香至铁山4.69公里。第二期,1962年6月至1963年4月,续建铁山至江上5.28公里,由铁山公社组织民工修建。第三期,1965年至1970年,由省林业厅投资,续修江上至岭腰8.75公里,由省建设兵团15团3营施工。第四期,1970年5月至1973年10月,由松政县革命委员会组织民工续修岭腰至安溪段的3.28公里的路段,由地区公路局拨款2.45万元,林业局拨款2.46万元。稻安公路经多次整修达四级公路标准。

大镇公路:起自古田县大桥镇,经屏南县、政和县的上庄、杨源,至镇前牛迹洋止,与赛浦公路相接,总长107.4公里,县境内全长25公里,是闽北通往福州的主要公路。1969年3月,政和、屏南两县联合组成“0195工程指挥部”,负责组织修建双溪至牛迹洋段39.7公里,由省公路局第一工程队负责施工,政和县动员0.57万多个民工,并向福鼎县招收民工240人上场,1969年5月全线动工,1970年6月竣工通车,达到三级公路标准,工程总造价262.52万元,全部由国家拨款。1983年,省公路局把大镇线改为安嵩线,列为省道。1988年,经设点测试,昼夜最大车流量1100辆次。

铁路

衢宁铁路政和站于2020年9月27日正式投入运营,政和县结束不通铁路的历史。

旅游景点

旅游景点

飞凤山公园位于城区、七星溪南侧。始建于1983年。公园占地面积120.2亩,总投资51.07万元。至1988年,园中植观赏树木200多种、2.5万棵,栽植各种花卉138种。建有亭、阁、门楼、茶室、烈士纪念碑,开有环山路,置有石凳、石桌。园内设文化娱乐区、儿童活动区、安静游览区、烈士纪念区和公园管理区。

洞宫山位于政和县杨源乡境内,地处国家级风景名胜区屏南县鸳鸯溪上游,面积约10平方公里,最高峰海拔1459米。因山中一巨石呈“宫”字状,奇山洞又有洞中宫殿之称,故名“洞宫山”,山中有奇峰异景49处,其中以“花桥、虹溪、怪圈”三绝称著。

政和工夫

政和工夫,为福建三大工夫茶之一。原产于福建北部,以政和县为主产区。成品茶系以政和大白茶品种为主体,适当拼配由小叶种茶树群体中选制的具有浓郁花香特色的工夫红茶。条索肥壮重实、匀齐,色泽乌黑油润,毫芽显露金黄色,宜清饮,也宜掺和砂糖、牛奶调饮。银针白毫

银针白毫又名白毫、白毫银针。产于福建福鼎、政和。清嘉庆初年(公元1796年)福鼎用菜茶(有性群体)的壮芽为原料,创制银针白毫。约在1857年,福鼎大白茶品种茶树在福鼎县选育繁殖成功,于是1885年起改用福鼎大白茶品种茶树的壮芽为原料,菜茶因茶芽细小,已不再采用。政和县1880年选育繁殖政和大白茶品种茶树,1889年开始产制银针。

银针白毫原料采摘标准为春茶嫩梢萌发一芽一叶时即将其采下,然后用手指将真叶、鱼叶轻轻地予以剥离。剥出的茶芽均匀地薄摊于水筛上(一种竹筛),勿使重叠,置微弱日光下或通风荫外,晒凉至八、九成干,再用焙笼以30-40℃文火至足干即成。也有用烈日代替焙笼晒至全干的,称为毛针。毛针经筛取肥长茶芽,再用手工摘去梗子(俗称银针脚),并筛簸拣除叶片、碎片、寻质等,最后再用文火焙干,趁热装箱。

银针白毫芽头肥壮,遍披白毫,挺直如针,色白似银。福鼎所产茶牙茸毛厚,色白富光泽,汤色浅杏黄,味清鲜爽口,正和所科,汤味醇厚,香气清芬。

银针性寒凉,有退热祛暑解毒之功。