-

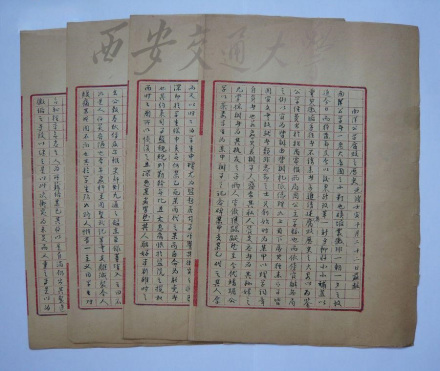

南洋公学 编辑

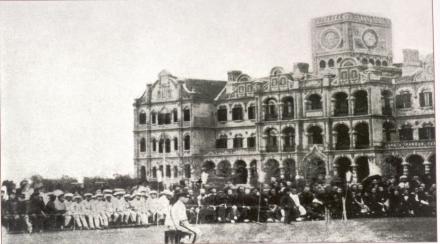

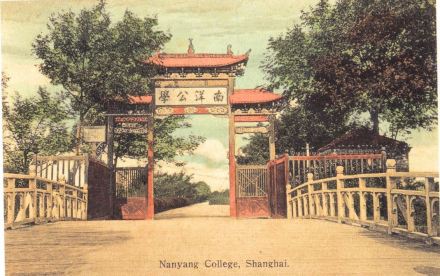

南洋公学(Nanyang Mission College)是西安交通大学和上海交通大学的前身,始建于1896年末,由清光绪帝御批,铁路督办大臣盛宣怀着手兴建,与北洋大学堂同为中国近代历史上中国人自己最早创办的大学,是中国最早兼有师范、小学、中学和大学这一完整教育体系的学校,其中师范是中国近代最早的新型师范学校;学校经费半由商民(即招商局、电报局)所捐,半由官助,是为公学,清末称今上海地区为南洋,故学校取名为南洋公学。

1912年,学校改隶北京国民政府交通部,更名为交通部上海工业专门学校;1921年,叶恭绰任北洋政府交通总长时将交通部所属三所高校(上海、北京及唐山)统一更名为交通大学,学校定名为交通大学上海学校。

1956年国务院决定,起源、根植并辉煌于上海“南洋公学”的交通大学主体内迁西安,是为交通大学西迁。1959年7月31日,经教育部批准,分别成立西安交通大学和上海交通大学。2017年12月,习近平总书记在给西安交通大学西迁老教授的回信中指示:要传承好“西迁精神”,为西部发展、国家建设奉献智慧和力量。

中文名:南洋公学

外文名:NanyangPublicCollege

创办时间:1896年(光绪22年)

学校类别:高等实业学堂

院系设置:师范院、外院、中院、上院

校训:勤俭敬信

地址:上海徐家汇

所属地区:原址上海,今分散西安、上海、新竹

首任校长:盛宣怀

历任校长:唐文治,刘树屏,劳乃宣

1896年(清光绪22年)刑部左侍郎李端棻上奏《推广学校》一折,建议自京师以及各省府州县皆设学堂。

1896年10月,盛宣怀向清朝政府正式上奏《条陈自强大计折》,附奏《请设学堂片》,禀明两江总督刘坤一,拟在上海捐地开办南洋公学,经费由轮电两局捐输,聘请何嗣焜出任总理。

时任大理寺少卿盛宣怀亲自担任公学督办,设总理(校长)1人,聘请他的同乡何嗣焜担任;设监院(西文总教习,相当于教务长)1人,聘请美国传教士、前南京汇文书院(后改为金陵大学)院长福开森担任;还任用了前梅溪书院负责人张焕纶为总教习(中文教务长)。同时,还设提调(协助教务长管理教习、教员的行政工作)1人,文牍员1人,庶务员1人,司会记1人,图书兼备教习2人,医生1人。

院系设置

建校初期,学校隶属于招商局和电报局,盛宣怀首立四院——师范院、外院、中院和上院,分层设学。

盛宣怀十分重视基础,把师范和小学放在学堂的首要地位。于1897年首先招收师范生,设立师范院,这是中国近代最早的新型师范学校,标志着中国师范教育的开始。盛宣怀后又仿照日本师范学校有附属小学校的做法,挑选了120名10岁—18岁的聪明幼童建立了外院。外院就是小学堂,由师范生分班教学。南洋公学外院是中国最早的公立新式小学。接着于1898年开办二等学堂中院,等待条件成熟再开设头等学堂大学。南洋公学是我国最早兼有师范、小学、中学、大学的完整教育体制的学校。它加速了延续一千三百多年的科举制度对学校教育统治的灭亡,同时也为清廷2次学制的颁布提供了成功实例。

几经变迁

商部高等实业学堂:1905年,南洋公学划归商部,改名为高等实业学堂。

邮传部上海高等实业学堂:1906年,学校改隶邮传部,校名也随之更改为邮传部高等实业学堂。

南洋大学堂:1911年11月6日,辛亥革命刚刚爆发之际,唐文治校长宣布:“本校自即日起改名中国南洋大学堂” ,之后带头剪辫,以示拥护革命,摆脱封建旧制的束缚。

定名交通

交通部上海工业专门学校(1912-1921):1912年,学校改隶北京国民政府交通部,更名为交通部上海工业专门学校。并将铁路科改为土木科,电机科改为电气机械科。1918年3月,学校又增设铁路管理科,这是中国设立此科之开端,开创了工管结合的先河。

交通大学上海学校(1921-1922):1921年,叶恭绰任北洋政府交通总长时,将交通部所属三所高校(上海、北京及唐山)统一更名为交通大学。学校定名为交通大学上海学校,并在全国率先成立董事会,校长亦由董事会选举产生。叶恭绰当选为校长,张铸为沪校主任,凌鸿勋和张廷金为副主任。学校在原有电机科外又增设了机械科。

交通部南洋大学(1922—1927):1922年4月,由于政局变动,叶恭绰出走海外,交通大学随后又被分为南洋大学、唐山大学、北京交通大学三校。

交通部第一交通大学:1927年7月,南京国民政府交通部决议改组南洋大学为交通部第一交通大学,唐山大学为第二交通大学,北京交通大学为第三交通大学。

国立交通大学(上海本部)(1928-1942):1928年,为加强对交通教育的管理,交通部将分立的第一、第二、第三交通大学再次合并统称交通大学,同年10月,南京国民政府为加强全国铁路管理权,增设铁道部,学校移归铁道部管辖,将设在上海、唐山、北平三处的交通大学各学院合并,统称铁道部交通大学,分上海本部、北平铁道管理学院和唐山土木工程学院。

国立交通大学(重庆总部)(1942-1946):1942年日军侵占上海租界后,交通大学总部从上海转移到重庆九龙坡。此时期,交大开展院系建设。重庆商船专科学校并入交大组建造船等新专业,创办电讯研究所。学校规模扩大,教学设施、条例逐步完善。

国立交通大学(1946—1949):抗日战争胜利后,三校各自迁回原址。1946年起,三校各自独立。在上海的仍沿用国立交通大学校名,在唐山的改称国立唐山工学院,在北平的改称国立北平铁道管理学院。

分设三地

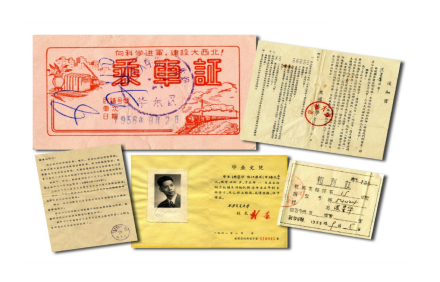

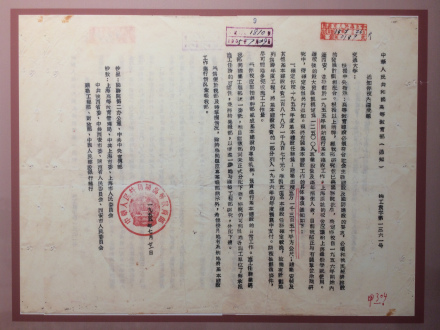

1955年7月21日高等教育部下发关于交通大学内迁西安的通知

1955年7月21日高等教育部下发关于交通大学内迁西安的通知

1958年,国立交通大学在台湾新竹复校,成立交通大学电子研究所;1967年,电子研究所改制为工学院;1979年,更名为国立交通大学。

革命传统

南洋公学,老大帝国之缩影—1902年11月21日《苏报》评论

南洋公学,老大帝国之缩影—1902年11月21日《苏报》评论

1902年11月,南洋公学全校200余名学生为抵抗学校专制行为集体退学,因缘于一墨水瓶,故称为“墨水瓶事件”,它可以说是中国近代教育史上发生最早,规模最大的一次学运。

事件原委大致为:清光绪二十八年十月初六

1959年,国务院决定将交通大学西安、上海两部分分离成为两所学校,作为主体的交通大学西安部分定名为西安交通大学,原交通大学校长彭康改任西安交通大学校长;剩余的交通大学上海部分,则在与另一所学校合作之后改名为上海交通大学。

交大西迁之初,中央决定交通大学徐家汇原址需永久性让给另一所学校使用,接收校址的学校成为了今日上海交通大学。

交通大学两次校址变迁。抗战时交大内迁重庆,徐家汇校址成为了东亚同文书院校址;解放后交通大学部分西迁西安至今,原址变为了今天的上海交通大学徐家汇校区。

学校第一次内迁重庆是暂时的,第二次内迁西安是永久的——向科学进军,建设大西北!

西安交通大学前身是创建于上海的南洋公学,最早的校门沿用至1911年。学校将建设新西门,以复建创校校门为蓝本,以“南洋公学”的历史文化为基础,传承学校悠久的历史文化。创校纪念校门选址位于兴庆校区西二楼西南侧。

2016年4月7日下午,“交通大学迁校60周年纪念会暨创校纪念校门、西迁广场落成仪式”在西安交大西迁广场举行。校党委书记张迈曾,党委常务副书记王小力,副书记宫辉,副校长郑庆华、颜虹,老领导史维祥、潘季、徐通模,彭康校长的儿子彭城先生,盛宣怀的曾孙盛承懋先生,西安交大计算机专业主要创始人郑守淇教授,工程物理系62届校友郭长安以及学校相关单位负责同志,西迁老同志、离退休教职工、师生校友代表等参加会议。会议由党委常务副书记王小力主持。感恩:致敬西迁先辈

60年前,交大师生高唱着“向科学进军”的壮歌,从繁华的大上海来到相对落后的大西北,扎根、创业,用青春和热血演绎了一段精美的传奇,谱写了一曲催人奋进的歌。西迁历史永远值得铭记,西迁精神必须大力弘扬。在纪念交通大学建校120周年暨迁校60周年之际,学校决定,向为迁校做出积极贡献的陈学俊等789名老同志颁发“交通大学迁校60周年纪念章”。宫辉副书记宣读了《关于弘扬“西迁精神” 颁发交通大学迁校60周年纪念章》的决定,张迈曾书记为西迁老同志代表颁发纪念章。

未来:继续奋勇前行

张迈曾书记在讲话中说到,60年前,交大响应党中央国务院的号召,服从新中国建设的大局,彭康校长带领师生从大上海迁到古都西安;60年后,交大人以自己的自觉、坚定、坚忍、奋斗,实现了中央的要求,把西安交大建设成为一所世界著名的学府。老一辈西迁人是西安交大辉煌历史的缔造者,是西迁精神的谱写者。今天,学校复建创校校门,建筑西迁广场,颁发纪念勋章,就是以这样的方式,向先辈致敬。

张迈曾说,60年前,我们支持国家建设向西而行,60年后,我们实施国家西部大开发战略、一带一路战略和创新驱动战略,再次向西而歌。西安交大注定要和国家命运紧密相联,为中华民族的伟大复兴做出新的贡献。西迁精神是我们永远的精神财富,它不是墙上固定的标记,而是需要不断传承和发扬,并不断赋予其新的内涵,让它成为交大的精神源泉。对于西迁精神的弘扬,他提出三点要求:一是弘扬西迁精神要不断激发创业精神;二是弘扬西迁精神要与坚持严谨相结合;三是弘扬西迁精神要强化学科建设。他说,在新的历史起点上,西安交大人一定要继续秉承西迁精神,坚持“扎根西部、服务国家、世界一流”的办学定位,坚决当好高等教育的排头兵,努力成为科学研究的制高点和国际交流的新引擎,在践行“中国梦”中加快建设世界一流大学,为国家经济社会更快更好发展再立新功。

传承:弘扬交大精神

“交通大学迁校60周年纪念会”过后,学校举行了创校纪念校门、西迁广场落成仪式。张迈曾、史维祥、潘季、徐通模、彭城、盛承懋共同为创校纪念校门揭幕。创校纪念校门位于兴庆校区西二楼西南侧,校门尺寸高11米,宽10米,采用黄山石材和徽派石雕艺术,以做旧的施工工艺还原了南洋公学老校门的建筑风格。校门牌匾分别刻“南洋公学”与“交通大学”,根据1906年前南洋公学校门牌匾原迹,以及1928-1935年交通大学校门牌匾原迹进行调整、复制而成。追溯涓涓源头,传承百年薪火。无论过去还是现在,在南洋公学办学过程中凝结的南洋精神都在时时刻刻鞭策我们高举兴国强学的旗帜,为实现中华民族的伟大复兴而不懈奋斗。

西迁广场背景墙上题刻主题雕塑名称“交通大学西行之履”、西迁精神16个字、交通大学西迁述略、迁校各类机构设置沿革等文字内容,表现形式由人文学院贾濯非教授设计,文字内容由校档案馆馆长、校史与文化研究中心主任贾箭鸣老师执笔,迁校各类机构设置沿革由档案馆根据原始档案进行整理编撰。西迁广场设有迁校浮雕六幅,分别为:上海外滩、交通大学上海徐家汇校区鸟瞰、迁校时期西安城区鸟瞰、西安校区鸟瞰、上海火车站迁校送别场景、西安校区建设场景;有圆雕人物六个,西安校区部分包括两个学生和一个老教授,上海火车站部分包括年轻教授的三口之家。

西迁纪念广场和创校校门南洋公学牌楼的创建,为交大校园再添一处重要文化地标,也为“老交大传统”和“西迁精神”的弘扬传承提供了重要载体,将成为交大师生进行爱国爱校教育的重点基地。