-

于立群 编辑

于立群 (1916年-1979年2月25日),广西贺县人(今广西贺州市)。郭沫若夫人,女书画家。

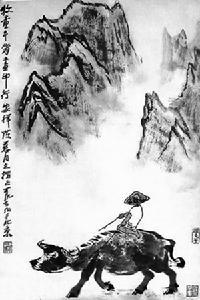

青年时期曾从事歌舞及电影表演。自幼喜爱书法艺术,以习颜字起步,后在郭沫若身边,受其熏陶指教,研读历代碑帖,专擅篆隶,喜作大字。其作品被毛主席故居、成都杜甫草堂等博物馆收藏。出版有《于立群遗墨》。

中国有名的才女、书法家

第一次见面,于立群给郭沫若留下了深刻美好的印象:两条小辫子,一身蓝布衫,面孔被阳光晒得半黑,言谈举止稳重端庄,绝无一般女明星的轻浮与浅薄。郭沫若对于立群一见如故,还因为于立群是于立忱的胞妹,郭沫若从于立群的脸上仿佛又看到了于立忱的面影。

这次见面,于立群把大姐于立忱思念郭沫若的诗笺交给了他。郭沫若心情十分激动。他想自己对于立忱最好的纪念就是:“我有责任保护立群,但愿我能把爱她姐姐的心转移到她的身上!”

从此以后,郭沫若和于立群就经常见面了。郭沫若是功成名就的文学家和社会活动家,年长于立群24岁,又加之是胞姐的挚友,所以于立群对他是十分敬重与爱戴的。

感情渐进

抗战全面爆发后,于立群参加抗战演出二队,随着郭沫若经香港辗转到了桂林。郭沫若在上海和夏衍创办的《救亡日报》,迁到广州继转桂林复刊。在广州复刊后,于立群已经是地下共产党员,便到报社任编辑。不久,两人渐渐产生感情。后来郭沫若要去武汉任国民革命军军事委员会政治部第三厅的厅长,而向往延安的于立群要去陕北。临别,于立群把行李搬到了郭沫若租住的新亚酒楼同居了。后来,于立群没去陕北,跟着郭沫若到了武汉。武汉、广州相继沦陷,国民党政府逃到重庆。郭沫若也和于立群到了重庆。

多灾多难

于立群一生多灾多难,解放前不停歇地在东奔西走。郭沫若曾经和五个女子有过婚恋关系,正式婚姻三次。原配夫人张琼华、(1890—1980)1912年结婚后,在郭家空守六十八年,但未离异,无子女。第二位夫人安娜,(原名佐滕富子,1893—1994)日本女子,1916年恋爱同居,五个子女。解放后由中国政府安置,副部长级待遇,七十年代末始任全国政协委员。于立群是第三位女子,第三位也是陪伴终生的一位夫人。

解放后,于立群的身体一度非常糟糕,还患了严重的神经官能症,不得不暂时和郭沫若及子女们分开,住到外地的医院进行静养。当她的身体基本复原回到北京后,周恩来总理还亲自安排在《人民日报》头版刊发消息,《人民日报》为郭沫若和于立群刊登了一张十分清晰的全身照。那张照片上共有3人,中间是他们会见的外宾,郭沫若和于立群分立两旁。那张照片在当时很轰动,知道内情的人,无不为周恩来关心人、体贴人的态度感动。

自从1938年和郭沫若结合后,作为一个曾经从事过文艺工作、演过电影、当过报刊编辑的女共产党员,于立群只能以郭沫若的夫人和秘书的身份示人了。她替郭沫若抄写文章、查找资料、起草文件、招待客人,整日都有忙不完的事。抗战胜利后,她又同郭沫若先后到上海、香港从事民主运动,在百忙之中继续从事革命书籍的出版工作。在香港的时候,她还参与了筹备中国妇女联谊会香港小组,负责筹集经费、医药物品,用以支援解放战争。新中国成立后,她曾经担任中华全国妇女联合会执行委员会委员、第四、五届全国人民代表大会代表。几乎所有熟悉她的人都知道她过得极为辛苦。而对于郭沫若,相比之下,人们普遍认为他过着一种对于立群极不公平的“潇洒生活”。

无论是抗战时在重庆,还是建国后在北京,于立群的家都是一个“革命文人之家”。在这个家中,她热情地招待来自五湖四海的进步文化人士,给他们当联络员、交通员、炊事员,有时候还要当他们的警卫员。在精神和物质上都给了这些进步的文化人士无私的帮助。

文革攻击

“文革”一开始,郭沫若就受到猛烈的攻击,虽然毛泽东下令要对他加以保护,他和于立群的处境还是越来越糟。郭沫若和于立群生育有6个子女,儿子汉英、世英、民英,小儿子即四子郭建英毕业于清华大学本科,北京大学硕士,当前在美国电脑公司任职。著名指挥,音乐翻译评论和音乐活动家。 女儿庶英、平英。1967年,在中国音乐学院读书的郭民英自杀。1968年,在北大读书的郭世英被北京农业大学的红卫兵抓去殴打致死。周恩来得知消息后,亲自到郭家安慰。

痛失儿子

“文革”以来,两个儿子的死令于立群悲痛欲绝,本来就患有神经衰弱症和心脏病的她,精神受到极度创伤。1974年,郭沫若被打击到一年连续住院7次,于立群也多次住院留医。1978年6月,郭沫若逝世后,于立群为了纪念他,特地编选了一本郭沫若在解放后所作的诗集——《东风第一枝》,还全身心地投入到《郭沫若文集》的出版工作中去。

人物去世

于立群,(1916—1979)被称为“抗战夫人”,1938年初与郭同居,共生四男二女, 于1979年2月25日缢死于北京故居。

有《于立群遗墨》行世。她的事迹被列入《中国当代艺术界名人》《中国古今女美术家传略》,这些书册都把她称为“长期研究中国书法艺术,为中国女书法家之一”。

毛泽东本身就是位大书法家,对历代各种碑帖都颇有研究。他收到于立群的大作品后,非常高兴,立刻亲笔给于立群回了一封答谢信,热情洋溢地夸奖她的字写得好。

1951年,郭沫若和于立群游赏了桂林的阳朔山水以后,曾经专程到贺县探亲。但是,因为他们在家乡中已经没有一个和她相识的人,所以并没有到桂岭——她祖父出生的家乡一行,只是到了贺县胜景“浮山”游玩,其中于立群还留下了诗词。而郭沫若回到北京后,还写了一篇有关“回贺县探亲不成”的短文。