-

苏州大学文学院 编辑

苏州大学文学院,位于江苏苏州,是在东吴大学文学系基础上发展起来的。学院现有5个系科:中文系、新闻传播系、广告系、文秘系、对外汉语系,1个海外教育中心。现有:汉语言文学、汉语言文学(基地班)、对外汉语、戏剧影视文学、新闻学、广告学、广播电视新闻学、广播电视新闻学(主持人艺术)等专业。设有文学研究所、传播艺术研究所、明清诗文研究室、生态文艺学研究室等10多个研究所(室)。学院现有在职教师68人,其中教授25人,副教授18人;拥有博士生导师24人,硕士生导师32人。2008年,学院汉语言文学专业教学队伍获省级优秀教学团队称号。

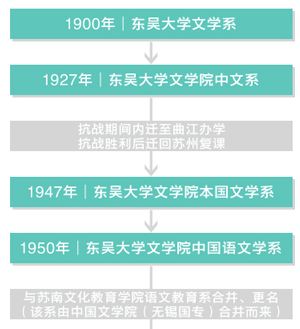

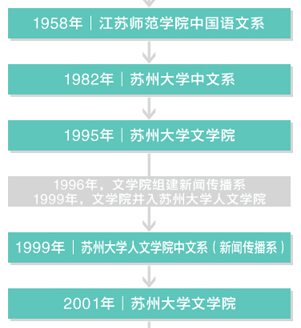

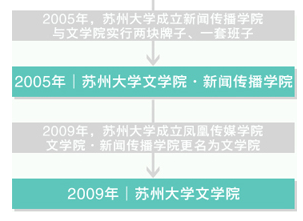

1900年,美国监理会制定《东吴大学校董会章程》建立东吴大学,共设三个系科:文学系、神学系和医学系。1908年,东吴大学的第一个毕业生获得了文学士学位证书。1919年,东吴大学被政府授予筹办“作为东吴大学一部分的吴语学校”。1920年,“吴语科”开办。1927年春,东吴大学文学院设中文、政治、经济、社会、历史等系。1952年11月,苏南师范学院改名为江苏师范学院。1955年9月,中国语文系科调整到南京师范学院。1958年,江苏师范学院重建中国语文系,1982年更名为苏州大学中文系,1995年更名为苏州大学文学院,同时开始组建新闻传播系。1999年,文学院、社会学院、政治与管理学院合并组建苏州大学人文学院,文学院更名为人文学院中文系(新闻传播系)。2005年调整为苏州大学文学院、新闻传播学院。学院坐落于苏州大学独墅湖校区。

2009年,苏州大学在整合原文学院·新闻传播学院所属新闻传播学科专业的基础上,与香港凤凰卫视集团合作组建苏州大学凤凰传媒学院,撤销新闻传播学院。苏州大学文学院·新闻传播学院在划出新闻类专业和学科后更名为苏州大学文学院。

硕士点

文艺学 | 汉语言文字学 | |

中国古代文学 | 中国现当代文学 | 比较文学与世界文学 |

戏剧戏曲学 | 语言学及应用语言学 | 中国古典文献学 |

中国少数民族语言文学 | 课程与教学论 | —— |

博士点

文艺学 | 语言学与应用语言学 | 汉语言文字学 |

中国古典文献学 | 中国古代文学 | |

中国少数民族语言文学 | 比较文学与世界文学 | 中国通俗文学(自设) |

戏剧影视文学(自设) | —— | —— |

特色专业

特色类别 | 专业名称 | 年份 |

国家级特色专业建设点 | 汉语言文学 | 2007年 |

省级品牌专业 | 汉语言文学 |

汉语言文学

苏州大学文学院的汉语言文学专业是中文一级学科博士授权单位,拥有本科、硕士、博士及博士后培养的完整人才培养体系,该专业拥有三个江苏省省级重点学科(中国古代文学、中国现当代文学、文艺学),一个苏州大学校级重点学科(汉语言文字学)。

汉语言文学本科专业是江苏省品牌专业,拥有一个教育部设立的文科人才培养基地,也是国家211工程重点建设专业之一。该专业拥有多名教学名师与一批著名教授,在海内外有着广泛的影响,其中钱仲联先生开创的明清诗文研究、范伯群先生开创的中国现代通俗文学研究处于国内与国际领先地位,其他相关专业发展迅速。

学校为该专业的建设与发展提供了充足的教学用地与科研用地,为教师全部配备了专用研究室,有专用的图书资料室、语音实验室及图文编辑实验室,图书资料丰富,实践教学功能齐备。2007年至2012年三年间,学校给予该专业重点扶持,累计投入建设经费200万元,为该专业的发展提供了有力的保障。

学校将加大对该专业的支持建设力度,确立强有力的领导管理队伍,在师资的人才培养与引进上给予特殊政策,严格按照任务书的规定具体落实每一项计划,并按上报的经费指标通过配套经费的发放全额完成建设 经费计划,从而保证该专业能够顺利地按照申报书的内容全面完成建设任务。

学科建设

学院拥有1个国家文科基础学科人才培养和科学研究基地,1个国家特色专业(汉语言文学),中国语言文学一级学科具有博士学位授予权(在10专业方向招收博士生),设有1个博士后流动站,在原有中国古代文学、中国现当代文学、文艺学为省级重点学科的基础上,2008年中国语言文学一级学科被批准为省级重点学科。新闻学为校级特色专业建设点。现有在校本科生1300余人,博士生150余人,硕士生900余人。多年来,学院教学与科研协调发展,为国家培养了万余名学子,在国内外产生了越来越大的影响。

教学名师

马亚中 教授(江苏省教学名师)

导师类别:博导 技术职称:教授

所在学科专业名称:中国古代文学

学术成果:主要著有《中国近代诗歌史》、《暮鼓晨钟——近代文学通览》、《诸子名言释义》、《范伯子诗文集》、《中国文学大辞典》(副主编,主编为钱仲联教授)、《历代别集序跋综录》(副主编,主编为钱仲联教授)、《中国寓言大辞典》(主编、主撰)、《太湖文脉》(主编、主撰)、《中国近代文学作品选注》等。

获奖情况:曾两次获得江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖,获得中国图书奖一次,苏州大学陆氏科研奖一次,苏州大学优秀教学成果一等奖一次,江苏省优秀教学成果二等奖一次。现为江苏省333工程培养对象、江苏省首届高校教学名师。

导师类别:博导 技术职称:教授

所在学科专业名称:中国现当代文学;戏剧戏曲学

主要研究方向:中国现当代文学史论、戏剧理论

学术成果:教育部“十五”国家级教材《中国现代文学史1997-2000》总主编;教育部“九五”规划教材《中国现代文学史1917—1997》总主编;“十一五”国家级重点图书规划《1949—2000中外文学比较史》;学术著作《论曹禺的戏剧创作》《戏剧美学》《心灵的诗学》《中美文化在戏剧中交流》《1898—1949中外文学比较史》《烟雨苏州》等12部;在权威刊物《文学评论》《中国戏剧》《戏剧艺术》《人民日报》等发表论文100余篇。

获奖情况:首届“国家哲学社会科学规划基金项目优秀成果”三等奖;首届教育部“全国高校人文社科研究优秀成果”二等;“江苏省哲学社会科学优秀成果”一等奖、二等奖、三等奖等;“中华优秀出版物”奖、江苏省“五个一工程”优秀作品奖(《中国昆曲艺术》)

精品课程

国家精品课程

课程名称 | 年份 | 类别 |

中国现当代文学 | 2007年 | 国家精品课程 |

省级优秀课程

课程名称 | 年份 | 类别 |

1993年 | 江苏省一类优秀课程 | |

古代汉语 | 1995年 | 江苏省一类优秀课程 |

马列文论 | 1995年 | 江苏省一类优秀课程 |

中国古代文学 | 1998年 | 江苏省一类优秀课程 |

2000年 | 江苏省一类优秀课程 | |

2002年 | 江苏省一类优秀课程 | |

中国现当代文学 | 2002年 | 江苏省一类优秀课程 |

中国古代文学 | 2002年 | 江苏省优秀课程群 |

校级优秀课程

课程名称 | 年份 | 类别 |

1991年 | 校级精品课程 | |

1993年 | 校级精品课程 | |

现代汉语 | 1993年 | 校级精品课程 |

外国文学史 | 1995年 | 校级精品课程 |

比较文学 | 1998年 | 校级精品课程 |

文学理论 | 2004年 | 校级优秀课程群 |

戏剧评弹鉴赏 | 2010年 | 校级精品课程 |

影视艺术基础 | 2010年 | 校级精品课程 |

2008年学生军事技能训练先进单位【苏州大学颁】

国家文科基础学科人才培养基地(中国语言文学)【中华人民共和国教育部颁】

江苏省一级学科重点学科(中国语言文学)【江苏省教育厅颁】

本科教学工作水平评估先进集体二等奖【苏州大学、中共苏州大学党委颁】

苏州大学2007—2008学年学生先进集体【苏州大学颁】

2007年度红旗团委【中共苏州大学党委颁】

2007年苏州独墅湖高教区运动会篮球赛学生组第二名【独墅湖高教区管委会颁】

苏州大学2007年大学生暑期“三下乡”社会实践活动优秀组织奖【苏州大学、中共苏州大学党委等颁】

苏州大学2005—2006年度院系学生工作综合考评开拓创新奖【苏州大学、中共苏州大学党委等颁】

“十一五”期间江苏省重点学科—文艺学【江苏省人民政府颁】

“十一五”期间江苏省重点学科—中国古代文学【江苏省人民政府颁】

“爱我苏大”——“三人行”杯新生校园定向团队挑战赛女子团体组第二名【苏州大学颁】

2006年大学生暑期“三下乡”社会实践活动优秀组织奖【苏州大学、中共苏州大学党委等颁】

学院有一支由教授与副教授为主体的教学经验丰富、学术造诣深、梯队结构合理的教师队伍。

国家级有突出贡献的专家2名,江苏省有突出贡献专家3名;

政府特殊津贴获得者9名;

有突出贡献的博、硕士学位获得者1名;

省级跨世纪学术带头人1名,省“333工程”培养对象3人,省级跨世纪中青年骨干1人;

江苏省教学名师2人,苏州大学教学名师1人;

担任或曾担任教育部中文教学指导委员会成员的有3人;

担任省中文教学指导委员会成员的有2人;

省级优秀教学团队1个;

学院现有在职教师68人,其中教授28人,副教授23人;高职人员比例达到75%以上;拥有博士生导师33人, 硕士生导师28人;教师中有硕士与博士学位者近70%,其中博士学位获得者占50%以上。2008年,学院汉语言文学专业教学队伍获省级优秀教学团队称号。

在文学院的历史上,一批著名的学术大师曾在此执教,其中有黄人、章炳麟、吴梅、金叔远、唐文治、陈衍、王遽常、曹之弼、钱基博、吕思勉、周予同、蔡尚思、周谷城、胡曲园、朱东润、许国璋等人。学院现有专职教师90余名,其中教授、副教授占60%以上,博士生导师近30名,有近三分之一的教师获得过国家及省部级表彰,还拥有江苏省教学名师2名,形成了一支以教授、副教授为主体的教学研究队伍。

学院十分重视教师队伍的建设,通过培养;实施博、硕工程,鼓励青年教师攻读硕士、博士学历、学位;人才引进等措施不断改善和强化师资队伍,收到了显著效果。

教师名单

古代文学教研室 | ||||

教 授 | 王钟陵 | 杨海明 | 马亚中 | 周 秦 |

赵杏根 | 曹林娣 | 陈桂声 | 钱锡生 | |

研究馆员 | 黄镇伟 | |||

副教授 | 张修龄 | 涂小马 | 杨旭辉 | 薛玉坤 |

讲 师 | 陈国安 | |||

现当代文学教研室 | ||||

教 授 | 朱栋霖 | 范培松 | 曹惠民 | 王 尧 |

汤哲声 | 刘祥安 | 汪卫东 | ||

副教授 | 陈子平 | |||

讲 师 | 夏 菁 | |||

文艺理论和美学教研室 | ||||

教 授 | 鲁枢元 | 刘锋杰 | 侯 敏 | 李 勇 |

副教授 | 王 耘 | 潘华琴 | ||

讲 师 | 李 涛 | |||

比较与世界文学教研室 | ||||

教 授 | 方汉文 | 蒋连杰 | 吴雨平 | |

季 进 | ||||

副教授 | 朱建刚 | |||

现代汉语教研室 | ||||

教 授 | 汪 平 | 曹 炜 | 王建军 | |

副教授 | 周晓林 | 高永奇 | ||

古代汉语教研室 | ||||

教 授 | 张玉来 | 徐 山 | ||

副教授 | 王卫峰 | 江学旺 | ||

文秘教研室 | ||||

副教授 | 倪祥妍 | 戴庆钰 | 任孝温 | |

讲 师 | ||||

写作教研室 | ||||

副教授 | 卞兆明 | |||

讲 师 | 张 鑫 | |||

中学语文教学法教研室 | ||||

教 授 | 王家伦 | |||

副教授 | 陆湘怀 | 缪葵慈 | 高 群 | |

讲 师 | ||||

戏剧戏曲教研室 | ||||

教 授 | 周 秦 | 王 宁 | ||

副教授 | 艾立中 | |||

影视文学教研室 | ||||

副教授 | 陈小明 | 李 丽 | ||

讲 师 | 邵雯艳 | |||

海外教育中心 | ||||

讲 师 | 吉 旭 | 周国娟 | 崔新梅 | 邵传永 |

曹晓燕 | 陶家俊 | 樊 燕 | 何 薇 | |

王军宁 | ||||

助 教 | 陈 朗 | |||

以上为在职教师名单 / 信息更新截止2009年7月 | ||||

队伍结构

梯队结构 | 博士生导师 | 硕士生导师 | 其他 |

100% | 42% | 36% | 22% |

职称结构 | 教授 | 副教授 | |

100% | 41% | 34% | 25% |

学位结构 | 博士 | 硕士 | 学士 |

100% | 53% | 16% | 31% |