-

龟兹 编辑

龟兹国(拼音qiū‘cí,梵语Kucina)又称丘慈、邱兹、丘兹,是中国古代西域大国之一,汉朝时为西域北道诸国之一,唐代安西四镇之一。为古来西域出产铁器之地。

龟兹古代居民属印欧种。回鹘人到来后,人种和语言均逐渐回鹘化,龟兹国以库车绿洲为中心,最盛时辖境相当于今新疆轮台、库车、沙雅、拜城、阿克苏、新和六县市。

都延城,唐代称伊逻卢城(今新疆库车东郊皮朗古城)。西汉时隶属于匈奴。公元前77年(汉昭帝元凤四年),龟兹服从于汉。公元前60年(神爵二年),汉廷在龟兹东乌垒城设西域都护。王莽时重又隶属于匈奴。

5世纪前期,龟兹一度被柔然控制。448年,北魏攻占龟兹。5世纪末,曾隶属于西方强国嚈哒。此后,龟兹曾先后遣使于西魏、北周和南朝的梁。隋代时,龟兹臣属于北方西突厥汗国。615年(隋炀帝大业十一年),曾遣使入朝。唐朝贞观十四年(640年),唐军攻灭高昌,设置西州(今新疆吐鲁番)、庭州(今新疆吉木萨尔),并设安西都护府,648年(贞观二十二年),唐军攻灭龟兹,将龟兹纳入统治。658年,唐朝移安西都护府于龟兹。

在历史长河中,龟兹是丝绸之路新疆段塔克拉玛干沙漠北道的重镇,宗教、文化、经济等极为发达,龟兹拥有比莫高窟历史更加久远的石窟艺术,它被现代石窟艺术家称作"第二个敦煌莫高窟"。龟兹人擅长音乐,龟兹乐舞发源于此。此外尚有冶铁业,名闻遐迩,西域许多国家的铁器多仰给于龟兹。

汉朝时期

最初记载

龟兹最早是出现在班固的《汉书》中:龟兹,国都延城(今新疆库车附近)。其国东通焉耆,西通姑墨,北通乌孙。有人口8万余,佣兵2万余。在西域城郭诸国中最为强大。 至少在汉朝的时候,中国已经有很详细的文字记载着这个古国的情况了。

西汉时期

汉武帝通西域后,龟兹夹在西汉和匈奴两大势力之间,多次反复,袭杀汉使。公元前78年左右(汉昭帝元凤中),汉使傅介子出使大宛,途经龟兹,责问其王。龟兹王向傅介子谢罪。待傅介子从大宛返回,龟兹王告诉他,匈奴使乌孙的使者返回也住在龟兹。傅介子率随从吏卒,袭杀匈奴使者。后汉昭帝采纳桑弘羊的建议,任命入汉为质的扞弥太子赖丹为校尉,屯田轮台。

当初,李广利破大宛回军途经扞弥,恰逢赖丹要去龟兹为质。李广利派人责问龟兹王,不许他入质别国王子,并将赖丹带回长安。这次汉使赖丹率军屯田轮台,龟兹贵人姑翼向其王进言:赖丹受汉官,逼近龟兹屯田,一定会对龟兹造成威胁。龟兹王听从姑翼之议,派兵攻杀赖丹,后又害怕,遂上书谢罪,西汉没有立即出兵。

公元前71年(汉宣帝本始三年),长罗侯常惠,监护乌孙发兵5万大破匈奴后,回朝途中,上书请击龟兹,以偿杀赖丹之罪。大将军霍光令其见机行事。于是,常惠调集龟兹以西诸兵2万人,又遣副使调集龟兹东面诸国兵2万人,令乌孙发兵7千,从三面进击龟兹。龟兹王极为惊恐,急忙相告,杀赖丹是前王听信贵人姑翼所干,于己无关,并执姑翼来见常惠。常惠斩姑翼,罢兵。

其后龟兹王绛宾娶乌孙汉解忧公主之女为夫人。绛宾及其后多次入汉朝,与汉亲,诚心臣服于西汉。

东汉时期

46年(东汉光武帝建武二十二年)莎车王贤杀龟兹王,将龟兹分为龟兹、乌叠国(Bougour),封则罗为龟兹王,封驷鞬为乌垒王。几年后,龟兹国人起义杀则罗、驷鞬,遣使匈奴,请立新王。匈奴立龟兹贵人身毒为龟兹王,于是龟兹属匈奴。

73年(东汉汉明帝永平十六年),汉使班超经营南道,北征匈奴,西域各国重与汉通。公元91年(汉和帝永元三年),龟兹降汉。汉以班超为都护,居龟兹它乾城。但因与中原交通被阻,西域都护撤回。终汉之世,龟兹叛服不常。魏晋时,龟兹遣使入贡。 其后,先后顺属前凉、前秦、北凉。又向北魏遣使朝献。

74年(东汉永平十七年),班超从间道到疏勒,去兜题所居橐城九十里,遣吏田虑先往说降。兜题见田虑轻弱,无降意。田虑乘兜题无备,劫缚兜题,兜题左右惊惧奔走。田虑驰报班超,班超即赴之,召集疏勒全部将吏,说以龟兹无道之状,因立其故王兄子忠为疏勒王,疏勒国人大悦。疏勒王忠及官属皆请杀兜题,超不听,欲示以威信,释而遣之。疏勒由是与龟兹结怨。

75年(东汉永平十八年),汉明帝驾崩。焉耆以中国大丧,遂攻没都护陈睦。超孤立无援,而龟兹、姑墨数度发兵攻疏勒。班超守盘橐城,与疏勒王忠为首尾,士吏单少,拒守岁余。

76年(东汉建初元年)汉章帝初即位,恐班超单危不能自立,下诏征超。疏勒两城自超去后,复降龟兹。

78年(东汉建初三年),班超率疏勒、康居、于窴、居弥兵一万人攻破姑墨石城,斩首七百级。班超欲因此叵平诸国,上疏请兵:“窃见先帝欲开西城,故北击匈奴,西使外国,鄯善、于窴即时向化。今拘弥、莎车、疏勒、月氏、乌孙、康居复愿归附,欲共并力破灭龟兹,平通汉道。若得龟兹,则西域未服者百分之一耳…………今西域诸国,自日之所入,莫不向化,大小欣欣,贡奉不绝,惟焉耆,龟兹独未服从。臣前与官属三十六人奉使绝域,备遭艰厄。自孤守疏勒,于今五载,胡夷情数,臣颇识之。问其城郭大小,皆言“倚汉与依天等”。以是效之,则葱岭可通,葱岭通则龟兹可伐。今宜拜龟兹侍子白霸为其国王,以步骑数百送之,与诸国连兵,岁月之间,龟兹可禽。以夷狄攻夷狄,计之善者也。臣见莎车、疏勒田地肥广,草牧饶衍,不比敦煌、鄯善间也,兵可不费中国而粮食自足。且姑墨、温宿二王,特为龟兹所置,既非其种,更相厌苦,其势必有降反。若二国来降,则龟兹自破。愿下臣章,参考行事。”书奏,帝知其功可成,80年(建初五年),发兵千人就班超。

82年(东汉建初七年),疏勒王忠与龟兹密谋,遣使诈降班超。班超知其内奸而外伪许之。忠大喜,即从轻猗诣超。超密勒兵待之,为供张设乐,酒行,乃叱吏缚忠斩之,击破其众,杀七百余人,南道于是遂通。

84年(东汉建初九年),龟兹、姑墨、温宿皆降;班超废龟兹王尤利多,立白霸为龟兹王。

魏晋南北朝

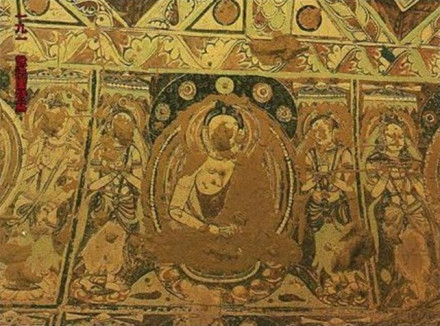

佛教产生于印度,经丝绸之路传至丝路北道重镇龟兹。早在公元三世纪时,佛教在龟兹地区已广为传布,僧俗造寺、开窟、塑像、绘画、供佛等活动已很频繁。

公元初年前后,印度佛教经大夏(今阿富汗北部,原波斯帝国和亚历山大帝国的东部疆域),安息(今伊朗高原),大月氏(今阿姆河流域),并越过葱岭(今帕米尔高原)传入龟兹。龟兹佛教以小乘为主,兼及大乘。公元3世纪中叶,龟兹佛教进入全盛时期,《晋书·四夷传》载:“龟兹国西去洛阳八千二百八十里,俗有城郭,其城三重,中有佛塔庙千所。”西晋以后,龟兹的佛教已经相当普及。唐贞观元年(627年)著名高僧玄奘到印度取经,在《大唐西域记》纪述屈支国(即龟兹)的佛教:“伽蓝百余所。僧徒五千余人习学小乘教说一切有部。经教律仪取则印度。”

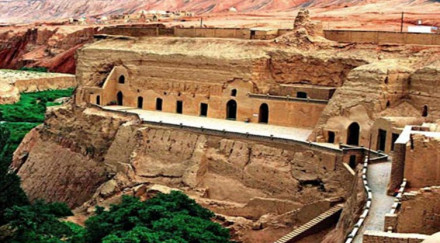

龟兹的佛教石窟是中国佛教石窟中开凿最早的,包括6个主要石窟群:克孜尔石窟,库木吐拉石窟,森木塞姆石窟,克孜尕哈石窟,玛扎伯哈石窟,托乎拉克埃石窟。其中克孜尔石窟是龟兹石窟中建造最早的,也是现存规模最大的,有编号的洞窟达236个。龟兹石窟在伊斯兰教征服西域后被埋没于荒沙蔓草之中近千年,直至被后人所发现。

佛教很可能是最初由龟兹传入中国的。法国汉学家列维在《所谓吐火罗语B即龟兹语考》一文中指出据中国最早的2世纪佛经译本中的佛教用语如“沙门”,“沙弥”不能对比梵文的sramana、sramenera,但与龟兹语的samane、sanmir很近,由此断定中国2世纪佛经必定是从原始的龟兹语翻译而来,龟兹语作为佛经传入中国的谋介,大约在公元一世纪。著名的佛经翻译家如龟兹国师鸠摩罗什于401年到长安,组织译场翻译佛经。来自龟兹的高僧还有龟兹王世子帛延,帛尸梨蜜、帛法炬、佛图澄、莲华精进等。

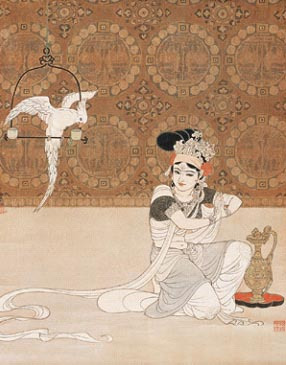

新疆龟兹为西域古国之一,张骞出使西域后,始为内地所知,其实当时早已立国多年。龟兹的人种为白色的雅利安类型,其形象可以惟妙惟肖地从一个南北朝时期木质舍利盒上所绘的《作乐图》上看到。因为王族姓“白”,有时又译为“帛”,龟兹人内迁后也都跟从王姓,姓“白”或“帛”。

龟兹人的内迁始于西汉,晚至唐朝中期,规模时大时小,人数或多或少。他们迁入内地,始则聚居于一两个地方,后因各种原因,逐渐扩散至大河南北。内迁的龟兹人先后涌现了许多风流人物,为开发我国北方地区作出了杰出的贡献。

阿克苏区拜城县克孜尔千佛洞是全国重点文物保护单位。

音乐

参见:龟兹乐、龟兹乐器、龟兹乐舞

前秦建元十八年(382年)苻坚之大将吕光灭龟兹,将龟兹乐带到凉州。吕光亡后,龟兹乐分散。后魏平定中原,重新获得龟兹乐。到了隋代有《西国龟兹》、《齐朝龟兹》、《土龟兹》等三部。隋文帝开皇初(581年)定令置《七部乐》:《国伎》、《清商伎》、《高丽伎》、《天竺伎》、《安国伎》、《龟兹伎》、《文康伎》。开皇中(590年),龟兹乐器大盛于朝野。当时著名乐师有曹妙达、王长通、李士衡、郭金乐、安进贵等人,精通龟兹弦乐、管乐,新声奇变,公王之间,争相慕尚。

隋大业中(611年)隋炀帝定《九部乐》:《清乐》、《西凉》、《龟兹》、《天竺》、《康国》、《疏勒》、《安国》、《高丽》、《礼毕》。

《隋书·音乐志》记载龟兹乐有七声:宫声、南吕声、角声、变征声、征声、羽声、变宫声。

龟兹音乐舞蹈对唐代也有重要影响。唐朝设乐工196人,《新唐书》记载“分四部:一、龟兹部,二、大鼓部,三、胡部,四、军乐部。龟兹部,有羯鼓、揩鼓、腰鼓、鸡娄鼓、短笛、大小觱篥、拍板,皆八;长短箫、横笛、方响、大铜钹、贝,皆四。凡工八十八人,分四列,属舞筵四隅,以合节鼓。大鼓部,以四为列,凡二十四,居龟兹部前”。

玄奘在《大唐西域记》:“管弦伎乐特善诸国”。

龟兹乐器有竖箜篌、琵琶、五弦、笙、笛、箫、篦篥、毛员鼓、都眃鼓、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡籹鼓、铜钹、贝、弹筝、候提鼓、齐鼓、檐鼓等二十种。

根据历史学家向达考证,龟兹琵琶七调起源于印度北宗音乐。龟兹乐娑陀力(宫声)来自印度北宗音乐的Shadja,般赡调(羽声)来自印度北宗音乐的Panchama调。龟兹音乐传入中国,在唐代演变成为唐代佛曲。

舞蹈

《隋书》:舞曲《小天》、《疏勒盐》;《旧唐书》:舞者四人,红摸额,绯祅,白布裤,帑乌皮鞋。

石窟

龟兹石窟是世界佛教艺苑和世界文化遗产的重要组成部分。它不仅保存着古代佛教艺术在我国形成、发展和流传演变的清晰脉络,而且对于中国佛教史、美术史、美学理论和古龟兹的社会、历史、经济等领域的研究都有特殊的价值。

龟兹石窟融合印度、希腊、罗马、波斯和中原文化为一体,又具有浓郁的地方特色。龟兹石窟群比较集中,洞窟形制类型完备,壁画题材内容丰富。随着佛教东渐而出现的东西文化交融现象也有脉络可寻。龟兹石窟影响着西域和中原佛教石窟艺术的发展。因此,龟兹石窟不仅在中国佛教艺术史上占据极为重要的位置,在中亚佛教史上也占有重要的地位,它是联系中亚和东方佛教文化艺术的桥梁和纽带。克孜尔石窟在20世纪初遭到德国日本等国探险队的严重破坏,不完全估计仅德国人就挖走壁画约500多平方米,在切割运输的过程中、乃至第二次世界大战中屡受损毁。霍旭初在《新疆克孜尔石窟盗劫问题》中称:“德国柏林印度艺术博物馆馆长到克孜尔石窟来参观。一进石窟,看到壁画被挖的惨状,她用英语说了一句“可耻”。就是在当时,哥伦·威德尔也是坚决反对挖壁画的。洛普克(Albert von Le Coq)坚持要挖。为这一问题,两个人差一点断绝了友谊。哥伦·威德尔认为,文物是坚决不能离开母体的。”

龟兹石窟是指古代龟兹国境内所遗留的佛教石窟群,比较集中的石窟群有克孜尔、库木吐喇、森木塞姆、克孜尔尕哈、托乎拉克艾肯、台台儿、温巴什、玛扎巴赫、阿艾石窟等,保存洞窟总计达600余个,壁画近10,000m2。截止2006年6月,上述九处石窟全部被国务院公布为全国重点文物保护单位,其中克孜尔千佛洞、库木吐喇石窟1961年就已列为国家首批国家级重点文物保护单位。

龟兹石窟处在葱岭以西的阿富汗巴米羊石窟和新疆以东诸石窟群之间,其中以克孜尔石窟作为龟兹石窟典型代表,它保存有早期壁画的洞窟和大像窟的数量远远超过了巴米羊,克孜尔石窟始凿于公元3世纪末至公元四世纪初叶。早期洞窟年代至少要比敦煌莫高窟早一百年左右。克孜尔石窟是中国地理位置最西、开凿年代最早的大型石窟群。克孜尔千佛洞167号石窟的窟顶共有七层,被学术界称为七层复斗顶,这是中国独一无二的洞窟。克孜尔石窟壁画大致分为佛教故事画,佛经叙事画,佛教人物画,以及龟兹西域的山水、飞天像等。克孜尔石窟类型可分为支提窟、讲经窟、毗诃罗窟、仓库窟等六种类型,还有149个未定型窟。龟兹石窟在本地传统文化基础上吸收外来因素,逐渐发展,形成了相对稳定的极具地方特色的龟兹石窟艺术模式。在传承佛教文化、模仿印度支提窟的同时,根据本地岩石酥松易于坍塌的特性,创造出别具一格的“龟兹式”中心柱窟,是佛教理念和自然条件巧妙结合的产物,这是佛教艺术史上的一大贡献。

雕塑在龟兹石窟中占有重要地位,但在千年历史沧桑、宗教易宗过程中遭到严重毁坏。从残存部分的塑像中,不仅可以看到早期受印度犍陀罗和秣兔罗雕塑艺术的影响,而且从中也可见其雕塑艺术的自身发展进程,逐步揉合本地区、本民族的审美意识,体现出浓郁的龟兹风格。克孜尔新1窟内残存的泥塑彩绘涅槃佛像是新疆境内现存唯一的涅槃像:库木吐喇新1窟内的泥塑彩绘坐佛像是新疆境内现存唯一完整的坐佛像。龟兹石窟中大量的壁画题材主要有佛本生、因缘、本行、譬喻和供养故事等。在题材内容和表现形式上具有鲜明的龟兹地方特色。主要反映说一切有部的小乘佛思想。龟兹石窟壁画中的许多故事题材在数量上居国内石窟之冠,有些题材不见于国内外其它石窟,龟兹石窟壁画的主要构图形式是将一个个佛经故事绘在以山峦围成的菱形格内,一个故事多以一个或两个典型画面来表现。以拜城克孜尔千佛洞石窟壁画为例,尤以券顶菱格式经画为典型,壁画的内容以表现小乘教派深山苦修的教义为宗旨。这种菱格式构图既有佛教教义的象征性,又有画面布局的合理性。菱格画的独创性、多样性及其构图布局的繁密和一体性,成为佛教艺术的突出成就之一。铁线描和凹凸晕染等技法的运用也是龟兹石窟艺术模式不可或缺的一个组成部分。龟兹石窟保存有婆罗谜文、汉文、回鹘文、突厥文和察合台文等文字。其中婆罗谜文字题记保存着大量的古代历史信息,对其解读将为龟兹石窟的研究揭开新的一页。大量的汉文题记以及出土的汉钱、唐币等文物是研究中原与龟兹关系的重要资料,从中可看出新疆各族人民很早以来就与内地人民有密切交往,共同创造了中国灿烂的文化。