-

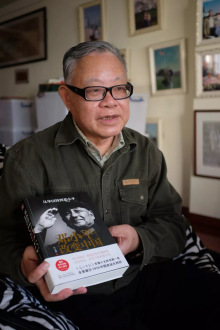

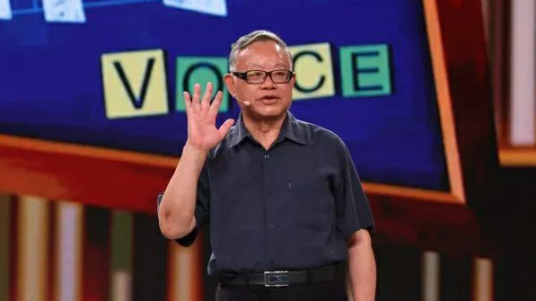

叶永烈 编辑

叶永烈(1940年8月30日-2020年5月15日),男,浙江温州人,毕业于北京大学化学系,著名小说家、历史学家、报告文学作家。上海作家协会一级作家、教授、上海文史馆馆员。

早年从事科普科幻创作,笔名萧勇、久远、叶杨、叶艇等。以长篇小说及纪实文学为主要创作内容。作品《真理诞生于一百个问号之后》被选入部编版小学语文六年级下册第15课;其《床头上的标签》《炸药工业之父——诺贝尔》被选入北师大版语文教材六年级下册。1963年毕业于北京大学化学系,后进入上海科教电影制片厂当编导。1980年调上海市科学技术协会担任常委,从事专业创作,1987年起任上海市作协专业作家,2000年退休。曾任全国青联常委、上海科普创作协会副理事长、中国科学技术协会全国委员、中国科普创作协会常务理事、世界科幻小说协会理事等职。

中文名:叶永烈

别名:萧勇、久远、叶杨、叶艇

国籍:中国

籍贯:浙江温州

出生日期:1940年8月30日

逝世日期:2020年5月15日

毕业院校:北京大学

职业:作家

代表作品:《小灵通漫游未来》《“四人帮”兴亡》《邓小平改变中国》《历史选择了毛泽东》

职称:教授、一级作家

1940年,出生于浙江温州。

1958年(18岁),开始发表科学小品。

1959年,在上海少年儿童出版社出版第一部科学小品集《碳的一家》。

1960年(20岁),成为《十万个为什么》主要作者编写之一,1961年完成《小灵通漫游未来》 ;之后从事科普创作,1979年受到原中共中央政治局委员、国务院副总理方毅的关心。

1963年,毕业于北京大学,同年8月25日与妻子杨惠芬结婚 。

1979年3月,被文化部和中国科协联合授予“全国先进科普工作者”称号,获1000 元奖金。

1976年春,时任上海电影制片厂编剧的叶永烈发表了十年动乱后期第一篇科幻小说《石油蛋白》,标志着中国科幻在大陆掀起第二次高潮。

1981年,叶永烈任导演的电影《红绿灯下》获第三届电影百花奖最佳科教片奖。

1983年之后,开始由科普和科幻作品创作转向纪实文学的创作。

1984年,出版《小灵通再游未来》,之后又出版了《小灵通三游未来》。

1984年后成为专业作家,以写知名人物、高层人物、历史传记为多,人称“旧闻记者”。

2015年7月21日,光明日报科普专家委员会成立,叶永烈受邀担任光明日报科普专家委员会顾问委员。

2020年5月15日9时30分,叶永烈在上海长海医院病逝,享年80岁。

2021年5月15日上午,著名科幻作家、科普作家、纪实和传记文学作家叶永烈落葬仪式在上海福寿园艺博苑举行,叶永烈长子叶舟及其至亲为他送行。

叶永烈20岁开始写作,截至2018年1月,已经出版逾3500万字作品。

叶永烈对自己的创作做过一次数字总结:“前段时间我整理了我的科普作品,叫作《叶永烈科普全集》,有28卷,1400万字;我的纪实文学作品是1500万字;还有行走文学,《叶永烈看世界》21本,现在已经全部出版,500万字。”

长篇小说

从2015年开始,叶永烈从纪实文学转向长篇都市小说的创作。经过三年的努力,完成135万字的“上海三部曲”。这三部长篇小说,并无故事上的联系,而是从不同的角度反映不同历史时期的上海。第一部《东方华尔街》,写当年“冒险家”的后代从美国重返今日改革开放的上海所发生的传奇故事;第二部《海峡柔情》,是上海、台北双城记,写“海峡两岸一家亲”的故事;第三部《邂逅美丽》,是上海、温州双城记,写民国时期动荡岁月的青春故事。这三部长篇小说每部45万字,分别从上海-美国、上海-台北、上海-温州的角度写上海,所以称之为“上海三部曲”。

长篇纪实文学

《1978:中国命运大转折》《陈云全传》《叶永烈采访手记》《星条旗下的中国人》《中共中央一支笔——胡乔木》《爱国的“叛国者”——马思聪传》《傅雷与傅聪》《梁实秋的黄昏恋》。

科普小说丛书

《十万个为什么》(合作)、《小灵通漫游未来》《中国福尔摩斯》《科学掠影》。

纪实文学集

《叶永烈文集》

作品奖项

家庭成员

妻子:杨惠芬子女:2个

生活故事

叶永烈和杨惠芬,是浙江温州同乡,都出身于书香门第,父辈之间有交情,算是“门当户对”。杨惠芬高中毕业后却因家庭出身不好未能跨入大学之门,当了一名中学教师。叶永烈考入了北京大学化学系。1962年8月15日傍晚,叶永烈来到离家大约十来分钟路的杨惠芬家“相亲”。1963年夏,叶永烈大学毕业,分配在上海电表仪器研究所工作。8月25日,杨惠芬梳着一对乌亮的长辫子,穿着花衬衫、墨绿色长裤,在亲友的陪同下,来到叶永烈家,与之结婚。1964年,杨惠芬调到上海工作,他们买下了桂林路漕溪567号这间仅有12平方米的小平房。从此,他们在这简陋的小屋里度过了16载寒暑,养育了两个孩子。业余时间,他们共同署名在《新民晚报》上连载的《元素小传》,其它散见于各报的几十篇科学小品也是他们合作写成的。可后来怎么却不见杨惠芬的名字。“风暴”来袭,抄家,给叶永烈夫妇精神上以沉重的打击。叶永烈被迫去了奉贤“五七干校”劳动改造,直到3年后杨惠芬生第二个孩子时,叶永烈才承蒙“照顾”返回城区,在上海电影制片厂一边劳动改造,一边照顾妻儿。1973年后,他陆续出版了10本书,当时取消了稿酬,叶永烈除得到一些样书外,买笔墨、买稿纸、买资料的费用都是他们从牙缝里挤出来的。当时,两个人菲薄的收入,要抚养两个孩子,还要供养两家老人,经济十分拮据。有时外出,饥肠辘辘,也舍不得买个烧饼吃。然而,在风风雨雨的洗礼中,他们的心贴得更近,他们的爱情更加坚贞。1977年,《光明日报》、《文汇报》、《人民日报》先后在头版头条或显要位置发表文章,称赞叶永烈在逆境中坚持创作,为少年儿童提供了丰富的精神食粮。 《光明日报》在配发的社论中还号召知识分子向叶永烈学习。叶永烈获得1000元人民币的奖励,并指示有关部门给叶永烈提供好的工作和生活环境,以促使他更好地进行创作。在方毅副总理的关心下,叶永烈搬进了漕溪新一套二室一厅的新居。在新居室里,叶永烈以每年出版10本书的速度写作。从科学幻想小说到科学家传记,从科学文艺转入传记文学,从冠军文学传记到音乐家传记再到政治家传记……在家里,杨惠芬是“总理”,柴米油盐酱醋茶,缝补浆洗,她几乎全部包揽;相夫教子、侍奉高堂;杨惠芬还是“秘书”,接待客人,接听电话,收发邮件;杨惠芬还是叶永烈作品的第一读者和评论员兼校对员。她不厌其烦地帮助叶永烈整理资料,抄稿描图,推敲校改。她总要直言不讳地发表自己的评论,往往对他的创作颇有影响。 他们就像叶永烈在结婚20周年之际写给妻子的《长相知》一样:“长相知,不相疑。你信我,我信你。长相知,不相疑。同携手,求真理。长相知,不相疑。共白头,终如一。”

中国作家里同时能把童书与历史纪实文学写得出色的作家并不多,因为这完全是两种不同的创作思维,在写童书的时候叶永烈是充满想象力并且带有孩子气的,而写历史纪实文学的时候,他又是凝重的、具有思辨力的。据说他给历史人物写传记选择标准之一是,传主得是“高知名度、低透明度”,在处理人物传记的真实性与可读性方面,叶永烈找到了专属于自己的写作策略与表达空间。1500万字纪实文学作品的产量,为后来的读者留下了了解诸多历史人物的一个入口。

作为一名作家,叶永烈在写作题材上的广度、写作领域的宽度、写作占位的高度上,都是值得研究的,他超凡的创作激情以及令人惊讶的作品产量,使得他与同时代作家显得不一样。这样的作家,以后恐怕很难再出现了。

对于多数读者而言,写了一辈子的叶永烈,写得最好的还是科幻小说与历史纪实文学。在世的时候,他已经打通了两种写作形式的边界,找到了最适合自己的话语方式。如今他告别了这个世界,给人的感觉是,他放下了笔,坐上了一辆时空穿梭机,穿梭于无尽的科幻世界与永恒的历史天空。

写作习惯

在长期的写作中,叶永烈养成了思路通畅,一气呵成的习惯。其绝大部分作品都是一次性写成,很少有写了一半重新再来的。

九字方针

写作坚持“九字方针”——“大题材、高层次、第一手”,自称写传记作品三十余年,“从不东拼西凑”。