-

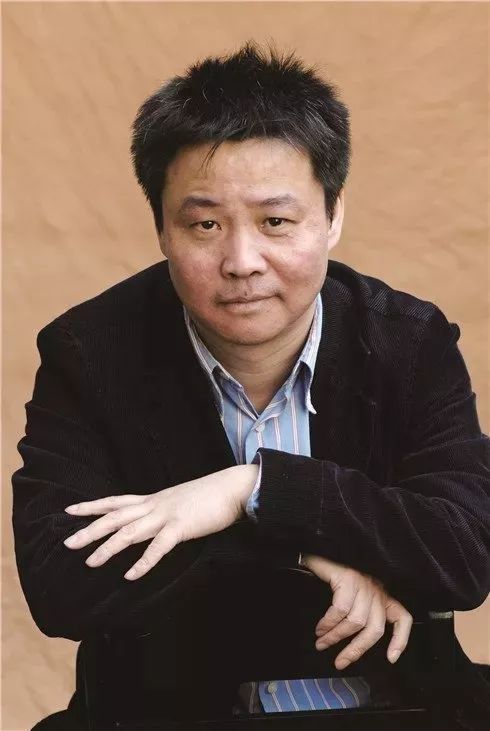

余华 编辑

余华,1960年4月3日生于浙江杭州,浙江省嘉兴市海盐县人,中国当代作家,中国作家协会委员会委员。

1978年,高考落榜后进入卫生院当牙科医生。1983年,发表首部短篇小说《第一宿舍》。1987年,发表《十八岁出门远行》《四月三日事件》《一九八六年》等短篇小说,确立了先锋作家的地位;同年,赴北京鲁迅文学院进修。1990年,首部长篇小说《在细雨中呼喊》出版。1992年,出版长篇小说《活着》。1995年,创作的长篇小说《许三观卖血记》在《收获》杂志发表。1998年,凭借小说《活着》获得意大利文学最高奖——格林扎纳·卡佛文学奖。

2003年,英文版《许三观卖血记》获美国巴恩斯·诺贝尔新发现图书奖。2004年,被授予法兰西文学和艺术骑士勋章。2005年至2006年,先后出版长篇小说《兄弟》的上下部,该书因极端现实主义的写作,曾在中国引起争议。2008年5月,出版随笔集《没有一条道路是重复的》;10月,凭借小说《兄弟》获得法国国际信使外国小说奖。2013年,发表长篇小说《第七天》,并凭借该书获得第十二届华语文学传媒大奖年度杰出作家奖。2015年,出版首部杂文集《我们生活在巨大的差距里》。2018年1月,凭借小说《活着》获得作家出版社超级畅销奖;7月,出版杂文集《我只知道人是什么》。2021年,出版八年来的首部长篇小说《文城》。

中文名:余华

国籍:中国

出生日期:1960年4月3日

职业:作家

代表作品:活着、许三观卖血记、在细雨中呼喊、兄弟、现实一种、十八岁出门远行、世事如烟、我们生活在巨大的差距里

主要成就:2018年作家出版社超级畅销奖2014年华语文学传媒大奖年度杰出作家奖2008年法国国际信使外国小说奖2004年法兰西文学艺术骑士勋章2002年澳大利亚悬念句子文学奖展开

余华出生于浙江省立杭州医院,他的父亲华自治是一位山东人,部队转业后在浙江省防疫大队工作。他的母亲余佩文则是绍兴人,是当时浙江医院手术室的护士长。余华还有一位哥哥名叫华旭。

1985年3月,26岁的余华与当时的海盐县文化馆文秘干部潘银春结婚。

1991年8月,两人离婚。

1992年,与作家班同学陈虹结婚,余华认为陈虹对自己后来的创作产生了非常重要的影响。

1993年8月27日,儿子余海果出生 。

长篇小说

出版时间 | 名称 |

|---|---|

1991年 | 《在细雨中呼喊》 |

1993年 | 《活着》 |

1998年 | 《许三观卖血记》 |

2008年 | 《兄弟》 |

2013年 | 《第七天》 |

2021年 | 《文城》 |

|

|

|

|

|

|

中短篇小说集

时间 | 名称 |

|---|---|

1990年 | 《十八岁出门远行》 |

1991年 | 《偶然事件》 |

1991年 | 《世事如烟》 |

1992年 | 《河边的错误》 |

1999年 | 《黄昏里的男孩》 |

1999年 | 《鲜血梅花》 |

1999年 | 《现实一种》 |

2002年 | 《我没有自己的名字》 |

2004年 | 《战栗》 |

2004年 | 《我胆小如鼠》 |

2018年 | 《四月三日事件》 |

随笔集

时间 | 名称 |

|---|---|

1998年 | 《我能否相信自己》 |

2000年 | 《内心之死》 |

2000年 | 《高潮》 |

2002年 | 《灵魂饭》 |

2008年 | 《音乐影响了我的写作》 |

2008年 | |

2008年 | 《温暖和百感交集的旅程》 |

2010年 | 《十个词汇里的中国》 |

2013年 | |

2017年 | 《文学或者音乐》 |

杂文集

时间 | 名称 |

|---|---|

2015年 | 《我们生活在巨大的差距里》 |

2018年 | 《我只知道人是什么》 |

演讲集

时间 | 名称 |

|---|---|

2002年 | 《说话》 |

参演电影

综艺节目

| 播出时间 | 节目名称 | 简介 |

|---|---|---|

| 2022-11-10 | 我在岛屿读书 |

苦难意识

余华小说所刻画的苦难世界中,人们在生存困境和精神异化的双重压迫下,呈现出贫困与饥饿、暴力与死亡交织的生存状态。余华一方面通过对贫困与饥饿生存图景的描摹,展现出底层老百姓连最基本的生存需要也无法得到保障的状态,深化对苦难的表达,另一方面,通过直面暴力、血腥、死亡的场景,无情地揭露现实的虚伪面具和丑陋伤疤,将苦难渲染到极致。

对自然灾害和事故、犯罪等人为祸乱的描写经常出现在余华的作品中,比如《许三观卖血记》中水灾带来了饥荒之年、《活着》中福贵身边的亲人接连去世、《兄弟》(上)更是写出了文革时期人的精神异化,以及普通老百姓所遭受到的迫害。余华把天灾当作故事的叙述背景或者一种意象来表现,这些自然灾害虽然都给人们带来了深重的苦难,但并不是表达的重点,而是意在凸显人性的流露与荒诞的现实。余华小说中塑造的人物除了受到外界天灾人祸带来的摧残外,还要饱尝“精神苦难”的折磨,比如《现实一种》中的两兄弟被复仇的欲望所驱使等,他通过描摹人性的罪恶和人对欲望无止境的追求,呈现出“精神苦难”对人的腐蚀和由此带来的无边的苦难,体现出对人生存境遇一以贯之的关注,同时也流露出对人类灵魂丑恶角落的反思和批判意识 。

宿命现象

宿命以神秘的力量牵引着余华小说中人物的生死遭际。余华通过对宿命现象的大量演绎揭露了宿命的渊源和内涵,当人的欲望、罪恶、贫瘠和荒诞成为无以挣脱的命运枷锁时,如何实现对宿命的超越成为亟待解决的问题。首先,宿命的轮回性和神秘性以及人类被宿命裹挟的绝望感,在余华小说中有比较突出的呈现。从创作《十八岁出门远行》,以一个未成年人的视角,开启了对“宿命”的首次出逃,再到《世事如烟》《难逃劫数》《命中注定》《死亡叙述》《偶然事件》《鲜血梅花》等小说作品,都闪现着宿命的神秘色彩。其次,余华的作品中呈现着浓厚的宿命意识,通过人物异化的性格或荒诞的命运得到了充分的演绎。从家庭伦理到社会景观,寓亲情、爱情、友情于一体,融合了中国传统文化的伦理纲常和价值判断,人物往往在某种不可抑制的力量面前屈于被动,走向各自的命途。而余华在创作时也常陷入对常理的质疑,以及对现实虚妄感的一种无力,“眼前的一切都像事先已经安排好,在某种隐藏的力量指使下展开其运动”,而最终导致“必然的因素已不再统治我,偶然的因素则异常活跃起来”,这种偶然因素,其实就是指必然因素指使下展开运动的另一隐藏空间,即神秘的虚幻空间,正如他在《世事如烟》《此文献给少女杨柳》中所创建的一个虚无缥缈的“烟”镇,这个世界有着自身的规律,体现着命运的主导之势。足以可见,不论是在创作过程中还是作品现象里,余华一直被这种“宿命感”裹挟着 。

语言特色

余华在进行小说创作时不断从音乐作品中汲取营养,用音乐语言特点来丰富自己的小说创作,从而使自己的小说语言充满了音乐节奏与韵律,句子韵味十足、朗朗上口,这与余华的音乐素养、音乐爱好等有着密切的联系。如小说《在细雨中呼喊》中“我跟在村里几个孩子后面奔跑,脚下是松软的泥土与迎风起舞的青草”,其中的“跑”“草”就是押韵,使语言叙述体现出一种婉转跌宕的回环美。在余华小说中,依稀、迷茫、抖擞、荡漾、软绵绵、乱糟糟、急匆匆、兴致勃勃、气喘吁吁等节奏感强且富有声律美的词语比比皆是。如《爱情故事》中,“男孩此刻不再怒气冲冲……他显得越来越忧心忡忡”,句子中的“冲冲”“忡忡”均是叠音词,怒气冲冲、忧心忡忡平仄相对,体现出一种音律美。话语重复是余华非常偏爱的叙述方式,他从音乐作品中获得了文学创作的灵感,如在小说《许三观卖血记》中,一乐与许玉兰的对话中多次使用“我不愿意”来表达一乐的思想情感。话语重复也是余华刻画人物性格特征、心理变化的重要方法,通过重复语言手法的巧妙运用实现语言表达的集中、简练 。

余华小说的语言幽默是极端反差中的灰色幽默,是一种零度情感叙述,这种幽默常常能收到出奇制胜的表达效果。首先,余华小说主要通过上下文、情景等展现一种虚化的幽默。如《兄弟》中“他的顾客源源不断,始终是求大于供,而且还有回头客”。如果仅仅从表层含义理解,读者肯定会认为“他”是做生意的,生意兴隆,顾客较多,但是联系上下文以后就会知道:李光头在厕所里偷看了林红的屁股,就有人请李光头吃饭,请李光头讲关于林红屁股的故事,从此以后李光头的客户就源源不断。语境是人物活动的时间与场合、参与者的身份与心态、文本的话题与内容,余华总是通过特定的情景来制造语言幽默。如小说《兄弟》中,“这就叫此处无声胜有声,这可是艺术的最高境界啊!”这句话的语境是:赵诗人请李光头讲林红屁股的事情,李光头说:“看到林红屁股的时候什么声音也没有听到”,这时赵诗人就发出了以上感慨。可见,只有将句子放到真实的语境中,才能理解这种不和谐产生的幽默。此外,余华小说常使用时代语境与民族文化传统语境来制造幽默。如《活着》中,队长对“我”说,这块钢铁可以制造三颗炮弹,这三颗炮弹都打向台湾,一颗打到蒋介石的饭桌上,另一颗打到蒋介石的床上。这段话的故事背景是“大炼钢铁”时期家家户户都将家中的铁锅砸了去炼钢铁,通过这段无知可笑的对话显示了时代的荒唐、滑稽 。

| 文学类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 荣誉称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

余华是新时期中国当代文学非常重要的作家,也是新时期先锋文学的开创者之一。他的《十八岁出门远行》《现实一种》《难逃劫数》《河边的错误》等小说以对人性尖锐而冷酷的审视引人注目,在文学观念、审美姿态、叙述方式上对传统文学形态构成了巨大的冲击与挑战。余华还是在中国当代作家中最早真正在文学本体意义上“走出去”的作家,某种意义上,他纠正了西方世界面对中国文学作品时通常只热衷“读中国”而不愿“读文学”的偏颇 。(作家出版社社长吴义勤评)

余华是一个伟大的作家。他有着“窄如手掌,宽若大地”的伟大作家的胸怀和情怀,有情感,还有一种特别深沉、特别广阔的东西在里面“活着” 。(导演孟京辉评)

当所有的中国作家都不正面去面对中国现实的时候,是余华在正面面对。仅此一点,我们所有人对余华都应该保持一种尊敬的态度。(作家阎连科评)