-

张籍 编辑

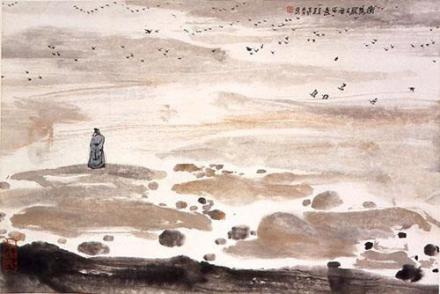

张籍(约766年 — 约830年),字文昌,唐代诗人,和州乌江(今安徽和县乌江镇)人。汉族,先世移居和州,遂为和州乌江(今安徽和县乌江镇)人。世称“张水部”、“张司业”。张籍为韩愈大弟子,其乐府诗与王建齐名,并称“张王乐府”。代表作有《秋思》《节妇吟》《野老歌》等。

张籍诗歌创作大致有3个时期。40岁前为早期。40-50岁为中期,其优秀乐府歌行作品多作于此期。50岁后为晚期。这时生活逐渐安定,除仍写乐府歌行外,多作近体诗。他是中唐时期新乐府运动的积极支持者和推动者。其乐府诗颇多反映当时社会现实之作,表现了对人民的同情。其诗作的特点是语言凝练而平易自然。和当时的王建齐名,世称“张王”。诗中广泛深刻地反映了各种社会矛盾,同情人民疾苦,如《塞下曲》《征妇怨》,另一类描绘农村风俗和生活画面, 如《采莲曲》《江南曲》。

上海古籍出版社有《张籍诗集》。

据冯贽《云仙散录》中记载,晚唐诗人张籍曾因为迷恋杜甫诗歌,把杜甫的名诗一首一首地烧掉,烧完的纸灰拌上蜂蜜,一天早上吃三匙。一天,张籍的朋友来拜访他,看到张籍正在拌纸灰,很是不解,就问道:“张籍,你为什么把杜甫的诗烧掉,又拌上蜂蜜吃了呢?”张籍说:“吃了杜甫的诗,我便能写出和杜甫一样的好诗了!”好友听了哈哈大笑。

诗歌

1 《寄远曲》

美人来去春江暖,江头无人湘水满。浣沙石上水禽栖,江南路长春日短。兰舟桂楫常渡江,无因重寄双琼珰。

2 《行路难》湘东行人长叹息,十年离家归未得。弊裘羸马苦难行,僮仆饥寒少筋力。君不见床头黄金尽,壮士无颜色。龙蟠泥中未有云,不能生彼升天翼。

3 《征妇怨》

九月匈奴杀边将,汉军全没辽水上。万里无人收白骨,家家城下招魂葬。妇人依倚子与夫,同居贫贱心亦舒。夫死战场子在腹,妾身虽存如昼烛。

4 《白纻歌》

皎皎白纻白且鲜,将作春衣称少年。裁缝长短不能定,自持刀尺向姑前。复恐兰膏污纤指,常遣傍人收堕珥。衣裳著时寒食下,还把玉鞭鞭白马。

5 《野老歌》

老农家贫在山住,耕种山田三四亩。苗疏税多不得食,输入官仓化为土。岁暮锄犁傍空室,呼儿登山收橡实。西江贾客珠百斛,船中养犬长食肉。

6 《寄衣曲》

织素缝衣独苦辛,远因回使寄征人。官家亦自寄衣去,贵从妾手著君身。高堂姑老无侍子,不得自到边城里。殷勤为看初著时,征夫身上宜不宜。

7 《送远曲》

戏马台南山簇簇,山边饮酒歌别曲。行人醉后起登车,席上回尊劝僮仆。青天漫漫覆长路,远游无家安得住。愿君到处自题名,他日知君从此去。

8 《筑城词》

筑城处,千人万人齐把杵。重重土坚试行锥,军吏执鞭催作迟。来时一年深碛里,尽著短衣渴无水。力尽不得抛杵声,杵声未尽人皆死。家家养男当门户,今日作君城下土。

14 《古钗叹》张籍古钗堕井无颜色,百尺泥中今复得。凤凰宛转有古仪,欲为首饰不称时。女伴传看不知主,罗袖拂拭生光辉。兰膏已尽股半折,雕文刻样无年月。虽离井底入匣中,不用还与坠时同。15 《各东西》

游人别,一东复一西。出门相背两不返,惟信车轮与马蹄。道路悠悠不知处,山高海阔谁辛苦。远游不定难寄书,日日空寻别时语。浮云上天雨堕地,暂时会合终离异。我今与子非一身,安得死生不相弃。

君知妾有夫,赠妾双明珠。感君缠绵意,系在红罗襦。妾家高楼连苑起,良人执戟明光里。知君用心如日月,事夫誓拟同生死。还君明珠双泪垂,恨不相逢未嫁时。

17 《宴客词》

上客不用顾金羁,主人有酒君莫违。请君看取园中花,地上渐多枝上稀。山头树影不见石,溪水无风应更碧。人人齐醉起舞时,谁觉翻衣与倒帻。明朝花尽人已去,此地独来空绕树。

18 《永嘉行》

黄头鲜卑入洛阳,胡儿执戟升明堂。晋家天子作降虏,公卿奔走如牛羊。紫陌旌幡暗相触,家家鸡犬惊上屋。妇人出门随乱兵,夫死眼前不敢哭。九州诸侯自顾土,无人领兵来护主。北人避胡多在南,南人至今能晋语。

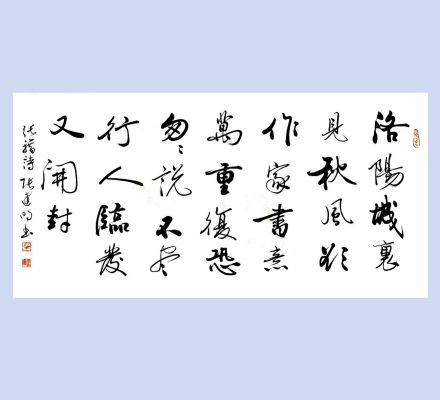

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。译诗:

一年一度的秋风,

又吹到了洛阳城中,

催我写一封家书,

将万重心意与亲人沟通。

可是要说的太多太多,

只能改了又改。

捎信人即将出发,

我又拆开了缄上的信封,

赶快再添上几句,

《上韩昌黎书》古之胥教诲举动言语,无非相示以义,非苟相谀悦而已。执事不以籍愚暗,时称发其善,教所不及,施诚相与,不间塞于他人之说,是近于古人之道也。籍今不复以义,是执竿而拒欢来者,乌所谓承人以古人之道欤?顷承论于执事,尝以为世俗陵靡,不及古昔,盖圣人之道废弛之所为也。宣尼没后,杨朱、墨翟,恢诡异说,干惑人听,孟子作书而正之,圣人之道,复存于世。秦氏灭学,汉重以黄老之术教人,使人浸惑,扬雄作《法言》而辩之,圣人之道犹明。及汉衰末,西域浮屠之法,入于中国,中国之人。世世译而广之,黄老之术相沿而炽天下之言善者,唯二者而已矣。昔者圣人以天下生生之道旷,乃物其金木水火土谷药之用以厚之;因人资善,乃明乎仁义之德以教之,俾人有常,故治生相存而不殊。今天下资于生者,咸备圣人之器用;至于人情,则溺乎异学,而不由乎圣人之道,使君臣父子夫妇朋友之义沉于世,而邦家继乱,固仁人之所痛也。自扬子云作《法言》,至今近千载,莫有言圣人之道者,言之者惟执事焉耳。习俗者闻之,多怪而不信,徒推为訾,终无裨于教也。执事聪明文章,与孟子、扬雄相若,盍为一书以兴存圣人之道,使时之人、后之人,知其去绝异学之所为乎?曷可俯仰于俗,嚣嚣为多言之徒哉?然欲举圣人之道者,其身亦宜由之也。比见执事多尚驳杂无实之说,使人陈之于前以为欢,此有以累于令德。又商论之际,或不容人之短,如任私尚胜者,亦有所累也。先王存六艺,自有常矣,有德者不为,犹以为损,况为博塞之戏,与人竞财乎?君子固不为也。今执事为之,以废弃时日,窃实不识其然。且执事言论文章,不谬于古人,今所为或有不出于世之守常者,窃未为得也。愿执事绝博塞之好,弃无实之谈,宏广以接天下士,嗣孟子、扬雄之作,辨杨、墨、老、释之说,使圣人之道,复见于唐,岂不尚哉!籍诚知之,以材识顽钝,不敢窃居作者之位,所以咨于执事而为之尔。若执事守章句之学,因循于时,置不朽之盛事,与夫不知言,亦无以异矣。籍再拜。

《上韩昌黎第二书》

籍不以其愚,辄进说于执事,执事以导进之分,复赐还答,曲折教之,使昏塞者不失其明。然犹有所见,愿复于执事,以毕其说焉。夫老、释惑乎生人久矣,诚以世相沿化,而莫之知,所以久惑乎尔。执事才识明旷,可以任著书之事,故有告焉。今以为言谕之不入,则观书亦无所得,为此而止,未为至也。一处一位在一乡,其不知圣人之道,可以言谕之,不入乃舍之,犹有已化者为证也。天下至广,民事至众,岂可资一人之口而亲谕之者?近而不入则舍之,远而有可谕者,又岂可以家至而说之乎?故曰莫若为书。为书而知者,则可以化乎天下矣,可以传于后世矣。若以不入者而止为书,则为圣人之道奚传焉?士之壮也,或从事于要剧,或旅游而不安宅,或偶时之丧乱,皆不皇有所为,况有疾疚吉凶虞其间哉?是以君子汲汲于所欲为,恐终无所显于后。若皆待五六十而后有所为,则或有遗恨矣。今执事虽参于戎府,当四海弭兵之际,优游无事,不以此时著书,而曰俟后,或有不及,曷可追乎?天之与人性度已有器也,不必老而后有或立者。昔颜子之庶几,岂待五六十乎?执事目不睹圣人而究圣人之道,材不让于颜子矣,已逾之,曷惧于年未至哉?颜子不著书者,以其从圣人之后,圣人已有定制故也,若颜子独立于世,必有所云著也。古之学君臣父子之道,必资于师,师之贤者,其徒数千人,或数百人,是以没则纪其师之说以为书,若《孟子》者是已,传者犹以孟子自论集其书,不云没后其徒为之也。后孟子之世发明其学者,扬雄之徒,咸自作书。今师友道丧,浸不及扬雄之世,不自论著以与圣人之道,欲待孟子之门人,必不可冀矣。君子发言举足,不远于理,未尝闻以驳杂无实之说为戏也,执事每见其说,亦拊抃呼笑,是挠气害性,不得其正矣。苟正之不得,曷所不至焉?或以为中不失正,将以苟悦于众,是戏人也,是玩人也,非示人以义之道也。