-

黑白男女 编辑

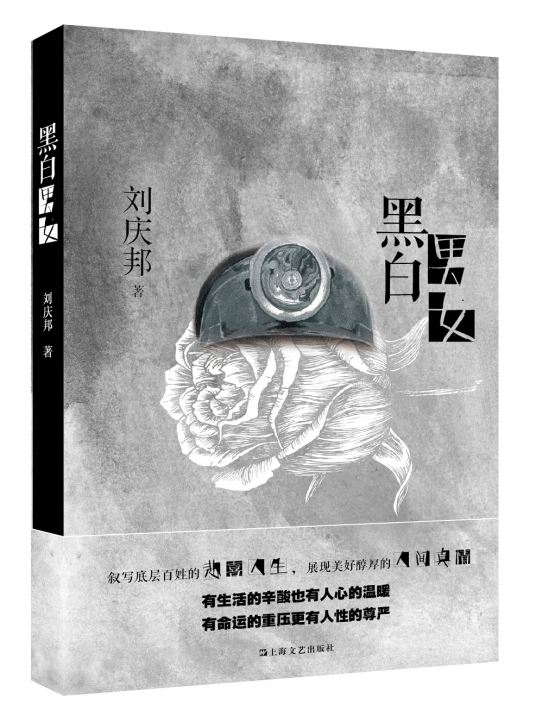

《黑白男女》是当代作家刘庆邦著长篇小说,2015年首次出版。

该小说延续了作者原载《人民日报》的短篇小说《清汤面》的题材和风格,以三个死难矿工家庭为主线,展现了普通百姓在灾难面前互相温暖、自尊自强自立的动人故事,是一部有真情的正能量小说。

2017年12月28日,该小说获得首届“吴承恩长篇小说奖”。2018年10月10日,获得第七届全国煤矿文学乌金奖特别荣誉奖。

《黑白男女》主要写了矿难之后,几个矿工家庭面临的生活与情感的重建。失去儿子的老矿工周天杰,孙子成了他唯一的精神支柱,为了留住孙子,就要留住儿媳,虽然知道这样做很自私,但只有这样才能维持这个家的平衡。失去丈夫的卫君梅,拒绝改嫁,决心挖掘自己的力量,把两个孩子抚养成人。失去父亲的陶小强,无法融入母亲改嫁后的新家,抢劫财物,最终失学。矿难失去的是家中的顶梁柱,失子、失夫、失父对家庭的影响是持续而深远的。

1970年,刘庆邦当了煤矿工人,一待就是9年。据他自述,“我没有直接写遇难矿工,但家属就是矿工的‘延伸’,每一个家庭都是‘延伸’的矿井。写工亡矿工家属的生活,是我近二十年的一个心愿”。直到2013年,刘庆邦走进河南大平煤矿。13天的时间里,刘庆邦下井、与矿工同吃同住、走访遇难矿工家庭。那13天,还正好是中秋期间。刘庆邦于2014年6月动笔《黑白男女》,到2014年12月25日完成。说是“历时半年写成”,其实几乎跨越了20年。

卫君梅

卫君梅的丈夫陈龙民在矿难中离世,家庭的稳固和谐瞬间被打破,然而她并没有被生活的困境吓倒,而是坚强地支撑残缺的家庭。她一边种地一边在矿里的食堂工作,还把家里收拾得井井有条,一日三餐从不落下,女儿的功课也亲自辅导,可以想象她是承受了多么沉重的生活和精神压力。面对同样是矿工遇难家属的好姐妹郑宝兰,她施以援手给予精神慰藉,用自己并不宽阔的肩膀为好姐妹撑起一片心灵避难的空间,引导郑宝兰积极面对生存困境。在郑宝兰眼里,“君梅姐是一个心劲儿很大的人,也是一个很有志气的人。人说船的劲在帆上,人的劲在心上。君梅姐的劲果然在心上。人又说人凭志气虎凭威。君梅姐的确有着非同寻常的志气”。“郑宝兰有时还觉得,君梅姐对她的关爱像是一种母爱。母爱是一种感情,也是一种智慧,一种能力。……而君梅姐像是代替着母亲,源源不断地给予她一种新的母爱。”

蒋妈妈

蒋妈妈同刘庆邦以前多篇小说中塑造的母亲形象一样,以“妈妈”的称谓出现,没有名字,甚至连姓氏都是亦步亦趋地跟随着丈夫和儿子。她没有自我独立的空间与意识,是女性丧失主体本真的一种表现。她心底里的自我认同身份是一个母亲,想做的事情就是趁年纪身体还行可以抱上孙子,分担儿子和儿媳的困难,这样才算对得起去世的丈夫和蒋家的先人,也对得起自己,一生的使命才算完成。这是她在传统思想熏陶下最大的心愿,体现了母爱和母性的深重。蒋妈妈这一称呼作为“夫之妻、儿之母”形象出现,虽然抹杀了她的主体性和自我意识,但并不妨碍人物形象闪耀着金子般的光芒。

蒋妈妈也是遇难矿工家属,不过她的丈夫是在之前的一次冒顶事故中亡故的。蒋妈妈忍住悲痛,带着正在读高中的儿子蒋志方来到矿上接替丈夫的工作。来到矿上,蒋妈妈没有工作却做着更有意义的事情。她先是受女工部韩部长的邀请在矿工大会上以切身感受讲述矿难带给家庭和亲人的巨大伤害,提醒矿工们要记住血和泪的教训,注意在矿下的生产劳动安全。后又帮助遇难矿工的家属们积极面对生活困难,家属们心有郁结需要发泄时都去蒋妈妈的家里寻求精神慰藉,仿佛这里是自发成立的精神抚慰中心。蒋妈妈对在这次矿难中失去丈夫的王俊鸟更是给予无微不至的照顾。王俊鸟因为小时候得过病导致心智不健全,在失去家庭支柱后被别人欺负,蒋妈妈就给她洗澡洗衣服,做她的坚强后盾。蒋妈妈对王俊鸟是母亲般的最宽厚无私不求回报的真情,虽然王俊鸟并不懂得太多人情,但是这大爱温暖滋润着她干涸的心灵。

主题思想

《黑白男女》仍旧写矿难,井下发生了瓦斯爆炸事故,一次炸死了138名矿工。许多家庭幼年丧父、中年丧夫、老年丧子的悲剧集中在众多矿工家庭上演。这本来是一个重大的悲情题材,生活像铅球一样落地生坑,生离死别的冲击惊心而惨烈。刘庆邦将巨大的悲剧作为一种视角、一道侧光、一个切口,他没有正面铺陈瓦斯爆炸后的善后处理,而是另辟蹊径,静水流深、不事声张地叙说了周天杰、郑庆生、卫君梅、蒋妈妈、秦风玲等五个家庭成员重大灾难后的心灵轨迹、生活状况和命运抗争。矿区那些芸芸众生,悲痛中蕴藏着一种坚定、庄严和倔强。在苍凉灰暗之上,小说的调子辉映着亮光、温情和暖意,超拔出绝望之后的希望,将死之悲哀和生之顽强、颓亡废墟与新生活开启筑成了一曲悲壮的生命礼赞。

艺术特色

《黑白男女》娴熟、老到、精准的叙事始终在人物、心灵、细节中深入掘进,从而回应了复杂多变的时代。比如小说主要人物卫君梅。卫君梅的处境是多么复杂、尴尬、吊诡,她的所谓尊严、坚强与操守,是多么地脆弱、野蛮与扭曲,多么地不堪一击。爱情在某种范围内是环境的产物,也是文化的产物。压抑、控制爱的冲动,将生存与生活作为首要人生标准,这是无奈而悲凉的。卫君梅面对风华正茂的青工蒋志方不是没有动摇过、遐想过,她曾勉强接受了蒋馈赠的手机,最后又在大庭广众之下坚决奉还。她想爱,想婚姻,想有一个完整家庭,但她不敢爱、不能爱,更不能重新结婚。刘庆邦真正展示的,也许是“爱情名义”背后复杂、尴尬和难处的人际关系,是严硬如铁的“法则”,是生存和生活的艰难,是惧怕家庭再生变故,是失去房子等更多难以预料的风险。卫君梅已经爱不起了,改变不起了,因为要付出的成本太高了。这都是她不能承受的爱之沉重。为了稳定现有的家庭秩序,她必须放弃所谓的“爱”或者“同情”,压抑对新生活的向往。小说中洗煤厂女工杨书琴一语道破天机:“她要重新嫁人了,房子恐怕就保不住了”。其实,杨书琴、秦风玲们对再婚的想法是相同的,她们一门心思要拉住一个男人,否则日子是熬不下去的。但卫君梅有自己做人的底线,必须要抛弃非分之念,对多难生活中的所谓“爱情”有一个基本判断,她想活得真实,对自己负责,对孩子负责,言行一致,这关乎她继续生存的脸面与勇气。当她下决心还手机斩断情思之后,对她素常敬佩的郑宝兰终于忍受不住,对卫君梅大发脾气,“最后一根稻草”同样把郑压垮了。反常为妖。其实这是小说家一种高明的叙事策略,让读者透过表象看本质、看复杂、看心灵深处的精神压力。同样猝不及防失去丈夫的郑宝兰也活得不容易,公公癌症、父亲瘫痪、母亲双目失明、孩子闹腾、要守住“身份”……她面对的大多是没解的挠心事,世俗生活,就是实在之笼,不管“城内城外”,她们都难承受,都到了崩溃的边缘。没有把握世俗生活实在本质的作家,哪能把握小说的心灵质感。刘庆邦重人道,重天道,有一颗赤子之心、悲悯之心、仁爱之心,故他的叙事道法自然。因为生活还要继续。

语言本身就是一个调子,《黑白男女》开篇的灰色基调就铺垫了小说叙事节奏的舒缓。第一章以周天杰老人在菜园里拔辣椒棵子开头,描写缓慢细致层层展开。作者的笔触就像摄像机一样捕捉到辣椒细微的根须甚至被拔掉叶子上的青虫,从臆想中青虫呼天抢地的呐喊推进到辣椒的辣味、土地的包容性和各味俱陈,进而写到人生的苦难与挣扎,从室外的景象书写到室内人们的生活。这样层层推进并不激烈的叙事语言是刻意减缓的速度,作者试图把生活经验的细节注入文字中传递给读者,给人一种不做作不突兀的语言美感,带给人们阅读的审美享受,也让人们在舒缓的叙事节奏中领悟作者心底的温情和人文关怀。

刘庆邦在讲述故事时经常会斜笔逸出另一生活片断。这边写周天杰在菜园忙活,那边斜笔写到鸡窝写到孙子小来拔鸡毛甚至写到了公鸡被拔毛的心理细节,小来拔鸡毛做毽子这一情节反映北方孩童幼时的娱乐活动,显示了独特的地方风俗。这种旁逸斜出的写作笔法,拖缓了叙事节奏,使小说显得有缓有急,泰然自若。整部小说都没有过于激烈的叙事冲突,都是在缓慢叙事中呈现叙述,体现出作者的独特诗意匠心、脉脉温情及对笔下人物的深切关爱。