-

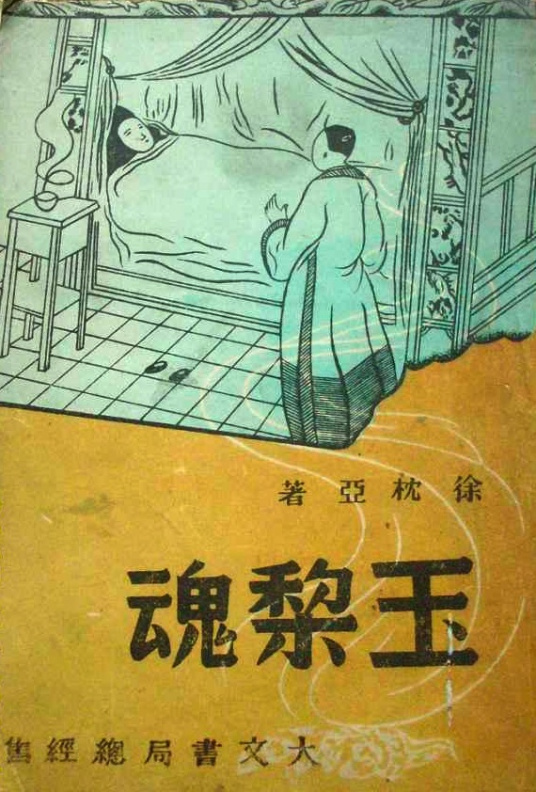

玉梨魂 编辑

《玉梨魂》是民国小说家徐枕亚于1912年创作的文言哀情小说。小说讲述了青年教师何梦霞第一次看到青年寡妇白梨影后,产生了爱恋之情。后来,虽然两人情投意合,但终因封建伦理束缚,不得结合的爱情悲剧。

这部作品以清丽典雅、骈散相间的文言写成,故事情节比较简单,细节描写和心理描写细腻、生动,具有较强的抒情性。在封建意识仍然强大的民国初年,具有明显的进步意义。

小学教员何梦霞寄寓在远亲崔氏家中,并兼任他家的家庭教师,崔氏有寡媳白梨影出身大家,她的儿子鹏郎从何梦霞读。何梦霞与白梨影由相慕而相恋。但这是一段注定没有希望的爱情,白梨影由于无奈,用“接木移花之计,僵桃代李之谋”,将小姑筠倩介绍给何梦霞,逼着他们结婚。白梨影自觉对不起死去的丈夫,一方面也是为了断绝何梦霞对自己的感情,自戕而死。筠倩是学堂培养出来的新女性,向往自由结婚,不满意寡嫂包办自己的婚姻。后来又发现白梨影与何梦霞的恋情,觉得是自己害了白梨影,也自戕而死。何梦霞也想殉情,但又认为大丈夫应当死于国事,于是出国留学,回国后参加武昌起义,以身殉国。

第一章 葬花 第二章 夜哭 第三章 课儿 第四章 诗媒 第五章 芳讯 第六章 别秦 | 第七章 独醉 第八章 赠兰 第九章 题影 第十章 情耗 第十一章 心潮 第十二章 情敌 | 第十三章 心药 第十四章 孽媒 第十五章 渴暑 第十六章 灯市 第十七章 魔劫 第十八章 对泣 | 第十九章 秋心 第二十章 噩梦 第二十一章 证婚 第二十二章 琴心 第二十三章 剪情 第二十四章 挥血 | 第二十五章 惊鸿 第二十六章 鹃化 第二十七章 隐痛 第二十八章 断肠 第二十九章 臼记 第三十章 凭吊 |

: | ||||

《玉梨魂》源于作者徐枕亚和寡妇陈佩芬的一段缠绵悱恻的爱情故事。1909年至1911年,作者在无锡任教,借居学校附近的名书家蔡荫庭家,蔡家有寡媳陈佩芬,其子从徐枕亚读。徐枕亚与陈佩芬由相互倾慕到发生热恋,两人书信往来、诗词唱和。但在封建社会,寡妇是悲惨的“未亡人”,只能心如枯井,再嫁是有碍风化。两个有情人难成眷属,陈佩芬只好将侄女蔡蕊珠嫁与徐枕亚。因此,作者写下这部小说,将郁结于心中的爱情倾吐出来。

白梨影(梨娘)

白梨影不幸早逝夫婿,儿子鹏郎从师于教馆先生何梦霞。随着时光的流逝,她与何梦霞互相倾慕,产生了感情。但身为寡妇的白梨影,不敢逾越礼教的束缚,强迫自己过着痛苦的守节生活。为了从感情与道德的冲突中摆脱出来,她说服何梦霞与自己的小姑崔筠倩订了婚约。然而何、崔两人并无感情。大家的痛苦有增无减。白梨影于是采取慢性自杀的方式,含恨而卒。临终留给小姑遗书一封,说明自戕身死的原因,并希望她的死能促使筠倩与何梦霞成为眷属。

何梦霞

何梦霞是年轻饱学、多愁善感的才子。虽为才子,却两应童试两次落第。顺应时代的发展,他外出求学,以最优等师范生毕业。奈何家道中落,沦为穷乡一教书匠,寓居远亲崔家,给白梨影之子授课。在这过程中,他深深爱上了寡妇白梨影。然而,在封建礼教的束缚下,他在爱情上受到了沉重的打击。最后受其兄影响,外出留学,投身革命,牺牲在武昌起义的战场上。

崔筠倩

崔筠倩是崔父的掌上明珠,鹏郎的姑姑。她十岁丧母,与白梨影情若姐妹。崔筠倩在女校潜心修学,广交女贤,怜惜寡嫂白梨影的生不逢时,主张婚姻自由。崔筠倩虽然名义上是新女性,但其内心仍是传统的封建礼教在导演。她一面对父母之命、媒妁之言的婚事不满,一面又为自由婚姻且不能违背父母之意所累。

思想主题

第一,《玉梨魂》通过爱情悲剧的描写,形象地展现了礼教吃人的罪恶。何梦霞和寡妇白梨影深深相爱,但其爱情为礼教所不允,何梦霞下决心终身不娶;而白梨影不忍让何梦霞孤独终生,便李代桃僵,把小姑子崔筠倩许配给他,白梨影为了最终成全何梦霞和崔筠倩,选择了自戕而死。崔筠倩在了解事情真相后,为白梨影和何梦霞的爱情所感动,也选择了死亡。最后,何梦霞遵从白梨影的叮嘱,留学日本,归国后参加武昌起义并为国捐躯,这就把爱情悲剧和封建礼教之间的因果关系凸显了出来。

在何梦霞与白梨影、崔筠倩的爱情悲剧中,重要的并不在于对爱情悲剧外在原因的展示,而在于对悲剧内在原因的深刻掘发,也就是说,何梦霞与白梨影的悲剧来自于其爱情与内化为自我行为规范的礼教之间的矛盾,这就把礼教吃人的程度淋漓尽致地掘发了出来。而何梦霞与崔筠倩的悲剧则彰显了觉醒的个性意识依然迷失在现实中,人的自我意识与情感分裂所显示出的礼教对人异化的程度之深,这成为民国政体确立后个性意识在情感驱动下艰难蜕变的真实写照,将礼教吃人的悲剧赤裸裸地展示给了世人,意味着清末民初的文学主题已经和现代中国文学的礼教吃人的主题获得了对接,只不过这一新思想的幼芽还包裹在传统文学形式的外壳中。

《玉梨魂》所塑造的人物形象甚至比五四文学中的一些人物形象更具有现代意识。接受过新式教育熏染而成长起来的何梦霞,大胆地追求寡妇白梨影,这本身就显示了对旧礼教的蔑视。何梦霞曾“两应童试,皆不售”,只好“抑郁无聊,空作长沙之哭”,在“变法之际”,他与众多“青年学子成弃旧业、求新学”,这表明何梦霞一方面具有清末民初热血青年救国的责任感,另一方面又大胆地追求爱情,甚至为此发誓终身不娶。最后,何梦霞屈从了没有爱情的婚姻,这在彰显了何梦霞被异化的同时,也显现出人性的弱点,控诉了礼教吃人的罪恶。

第二,《玉梨魂》通过爱情悲剧的描写,深刻地体现了人生存在的一种普遍形式:人的心理结构和外在对象无法对象化时,内在的心理结构就会通过对外在对象的想象性建构,从而进一步强化心理结构对象化的动能;相反,一旦心理结构实现对象化,则心理结构的想象性建构便失却了前行的动能。《玉梨魂》正是形象地演绎这种人生存在的普遍形式。在何梦霞和白梨影、崔筠倩之问的爱情悲剧中,作者所遵守的是“发乎情止乎礼”和“止乎礼情未停”这样的一个双向的叙事原则,这一原则构成了”情”和“礼”无法停歇的矛盾,情与礼处于背离状态,何梦霞的情感心理与渴慕的恋人白梨影无法实现对象化,便反过来强化了何梦霞在心理结构对对象的渴慕。因此,何梦霞心理结构的对象化依然故我地按照其既定的路径运行着,并驱动着主体进行对象化。

在小说《玉梨魂》中,何梦霞渴望的爱情并没有实现,而他和崔筠倩的婚姻却在心理结构还未开始建构之前便已经完成了对象化:这就使得何梦霞与崔筠倩是有婚姻而无爱情的,这使其心理结构上的想象失却了存在的空间。崔筠倩的随风而去,使何梦霞不觉间所建构起来的心理结构无法实现对象化,这才使何梦霞体会到了崔筠倩存在的价值和意义。同理,白梨影对何梦霞的爱情之火是在无法实现对象化时才愈加炽烈。实际上,如果白梨影的心理结构真的完成了对象化,那是否会落入“始爱终离”的结局,亦就不得而知了。

第三,《玉梨魂》连接了个体男女情爱与社会责任的鸿沟,使之获得了植根于私人话语而又超然于私人话语之上的社会话语。在清末民初社会转型的特殊时期,一方面,人被社会既有的模式塑造着,另一方面,人又在对社会的改造中找寻着自我价值的实现方式。在何梦霞、白梨影、崔筠倩等人的身上,他们既肩住沉重的历史闸门,也有对沉重闸门外的新生活的无限向往,显示了他们对婚姻自主的追求,对社会责任义无返顾的担当,对自我社会价值实现的皈依。像何梦霞最后走向辛亥革命的战场,在对革命的认同中,使殉情与殉道获得了统一;白梨影尽管最终没有走出封建礼教的束缚,但她在何梦霞走向革命的过程中起到了积极的作用。实际上,白梨影一方面沉溺于情感世界难以自拔,另一方面她还在自我的沉溺中不时地提醒何梦霞从情感的泥沼中挣脱出来,留学日本,进而找寻到大丈夫安身立命的社会根本。在传统社会中,夫贵妻荣使得女性社会价值的实现只能寄托于丈夫身,因此,白梨影对何梦霞沉溺于男女感情的提醒,不但是现代意识觉醒的标志,而且还是传统文化规范下的“相夫”意识的回归,不管怎样,《玉梨魂》连接了白梨影和何梦霞男女情爱与社会担当之间的鸿沟,完成了从情爱到革命的升华。

艺术特色

作者不仅在《玉梨魂》中运用易于抒情的诗词、书信、日记、骈文等文体,而且还把散文这一擅长叙事的文体改造成了抒情的工具。诗词是抒情性最强的文体,《玉梨魂》中出现了一百二十七首诗歌、五首词。在《玉梨魂》中,诗词既是人物用来表情达意的重要手段,也是作者在小说中用来抒情的主要手法。例如第十八章《对泣》写何梦霞“心中苦痛难以言宣,聊以诗泄”,写了四首律诗。何梦霞诗中有“是我孤魂归枕畔,正卿双泪落灯前。云山渺渺书难到,风雨潇潇人不眠”等句,这些句意如果用散文说出来,未免显得做作和直露;但若用诗歌表达出来,就使得主人公的感情自然深挚,余味不尽。除了诗词,作者还运用了书信、日记等文体来抒情。例如读者们在阅读何梦霞和白梨影绝交的往来书信时,可以直接感受到爱恋中人撕心裂肺的痛苦之情。《玉梨魂》中共有十四篇书信,它们都是真挚之情的载体,完整地记录了何梦霞和白梨影恋爱初期的欢欣、中期的伤痛、晚期的无奈,大大增强了小说的抒情特征。而小说中的日记也具有同样的抒情效果。第二十九章《日记》出现了崔筠倩的十篇日记。日记入小说在中国古代小说中很少见到,是《玉梨魂》使之发扬光大的。这十篇日记是崔筠倩死前所写,它们完整地记录了崔筠倩死前的感情,而这些感情无不令人心酸。

除此之外,《玉梨魂》中的骈语句式灵活多变——除了传统的四六格式,还有很多其他句法,这些句法多为散文句法。如第一章《葬花》中的“彼则黯然而泣,此则嫣然而笑”,完全是散文句法;而“唤之者谁耶?扶之者谁耶?怜惜之者又谁耶?”这三句句式相似,但前两句跟后一句字数不同,显然作者没有刻意追求语句的对偶;再如“对于已残之梨花,何若是之多情耶?对于方开之辛夷,又何若是之无情耶?”这两句中的重复字太多,也不是标准的骈文;而像“始则执书而痴想,继则掷书而长叹,终则对书而下泪”这样的排比对,在《玉梨魂》中也经常可以见到。这些自然的、灵活的、有鲜活生命力的骈语,在《玉梨魂》中随处可见。

《玉梨魂》在文学上导致了一批骈文小说和鸳鸯蝴蝶派小说的产生,它对当时以及以后的社会都具有既深且远的影响。随着小说主人公的一个个殉情而死,这些问题就引起了全社会的思索。因为作者对自由、美满婚姻的倾向性是很明确的,于是《玉梨魂》就成为了一部具有思想启蒙意义的小说:它迫使人们思考婚姻问题,考虑妇女解放的问题,思考自由的爱情和固有的传统道德的矛盾冲突的问题。

在其他方面,《玉梨魂》于1912年印成单行本,几年内再版数次,连香港、新加坡等地也翻刻盗版,创下了当时畅销小说销量的最高记录。不仅如此,这部小说在1924年被翻拍成电影,1926年改编为话剧,1939年、1953年被改编成电影,成为鸳鸯蝴蝶派小说影响最大的作品之一。